| A.旨在维护平民的利益 | B.推动社会阶层流动 |

| C.提高了官员文化素质 | D.彻底取消贵族特权 |

| 第一次,商周时期——从“神”到“人” 第二次,魏晋时期——从“礼教”到“个性” 第三次,唐宋时期一一从“门第”到“平民” 第四次,晚明时期——从“道德”到“功利” |

| A.儒学的复兴 | B.国家的统一 | C.科举制普及 | D.民族的交融 |

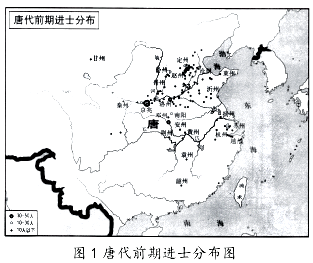

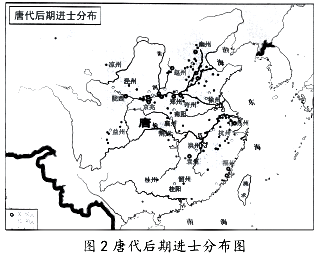

| A.说明了唐代后期经济文化重心转移到了南方 |

| B.反映了唐代前期与后期政治经济格局的变动 |

| C.说明了唐代政治从贵族垄断到平民化的过程 |

| D.反映了唐代各地区教育出现了均衡化的倾向 |

材料 中国社会是以士为中心的社会,而在中国秦以下的传统政府可以理解为士人的政府。所谓士,该是一群立志达道的人。

我们在思考中国历史中之社会变迁时,实应以各时期士的动态作为探求的中心,在某一时期中,士在何等地位中产生和占有何等地位,士以何种方式参与政权、操控政权,这都是非常重要的问题,若依此观念来作为中国社会分期的基准,来说明中国历史中社会的任何演变,将觉比较容易。

——摘自钱穆《国史新论》

请你依据以上观点完成中国古代历史社会分期表格。

(1)将下列基准特征:①门第社会、②封建社会、③游士社会、④科举社会填到“基准特征”一列的相应位置(只填数字代码)。

(2)选择其中任意3个时期对所填写的“基准特征”作出解释说明。

| 时期 | 基准特征 | 解释说明 |

| 西周、春秋 | ||

| 战国. | ||

| 两汉 | 郎吏社会 | 西汉武帝时期尊崇儒术,实行察举制选拔孝廉人才,在太学等各级学校中设五经博士教授儒学,这一制度实行于两汉时期。 |

| 魏晋南北朝 | ||

| 唐以后 |

注:太学毕业成绩优秀者分派到中央部门作为“郎”,成绩较次者派遣到地方政府作为“吏”。

材料 两汉时期“游子思妇”是那个时代文学的主题,代表作品有《古诗十九首》《饮马长城窟行》等;魏晋六朝时期,人们以当代盛行的世风和士风品评人物,善玄言清谈者易得美官,玄言诗逐渐流行,以孙肆和许询为代表;唐朝开元、天宝年间,唐诗创作进入全面繁盛的阶段,人称”盛唐”,李白、杜甫、盛唐山水田园诗派、盛唐边塞诗派,一时风起云涌,诗人林立,名篇迭出。

——摘编自诸葛忆兵《选官制度与文学创作之演进》

请从选官制度的角度,对材料中文学创作风格的演进做出合理解释

| A.体现取士公平 | B.容易助生朋党 | C.丰富录取形式 | D.加速阶层流动 |

| A.在朝鲜推行时间最长 | B.推动了中华文明传播 |

| C.在世界各国普遍实行 | D.打破了士族垄断局面 |

社会流动社会流动是指人们的社会地位以及职业的变动。某历史兴趣小组围绕“从社会发展角度看宋代社会流动"这一活动主题,搜集了如下材料,并得出了结论。

材料一 唐人所著的《登科记》,记录了以进士科为主的及第者名录。清人徐松在此基础_上进行考证,编撰了《登科记考》一书。近些年来,一些学者依据新出土的资料,对此进行了考证、增补,在其进士及第者之中,可以确定其家庭出身的有1085人。其家庭出身比例如图7所示:

材料二 宋代部分谣谚

| 谣谚 | 类别 | 引文 |

| 富儿更替做 | 经济谣 | 袁采《袁氏世范》:兼并之家见有产之家子弟昏愚不肖,及有缓急,多是将钱强以借……并息为本,别更生息,又诱勒其将田产折还。法禁虽严,多是幸免。惟天网不漏,谚云“富儿更替做”,盖谓迭相酬报也。 |

| 朝为田舍郎,暮登天子堂 | 科举谣 | 汪洙《神童诗》:自小多才学,平生志气高。别人怀宝剑,我有笔如刀。朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 |

| 一时同榜用三人 | 政治谣 | 洪迈《容斋续笔》:本朝韩康公、王岐公、王荆公亦同年联名,熙宁间,康公、荆公为相,歧公参政,故有“一时同榜用三人”之语,颇类此云。 |

| 只重衣衫不重人 | 社会谣 | 普济《五灯会元》:五陵公子争夸富,百衲高僧不厌贫。近来世俗多颠倒,只重衣衫不重人。 |

(1)从研究宋代社会发展变化的角度,指出材料一、二的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,评述兴趣小组所得出的结论。(要求:观点明确,论证充分,史论结合)

| A.维护科举制的公正性 | B.完善选官制度的程序 |

| C.加速社会阶层的流动 | D.矫治科场舞弊的恶行 |

| A.彻底扭转了华丽空洞的文风 | B.改变了科举考试的主要科目 |

| C.更加有利于选拔高素质人才 | D.剥夺了宰相选官时的主导权 |