材料:

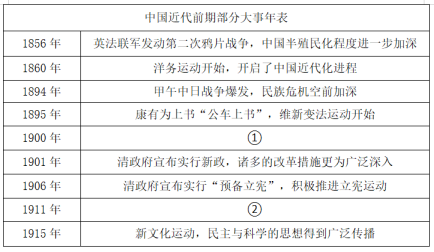

某同学对上述年表进行解读:

由该年表可知,民国初年的政治发展出现了近现代中国史上的第一次民主转型,1895年 - 1915年民主政治成为近代社会发展的主要趋势之一。

(1)根据材料,请你将大事年表中省略①②两处的内容补充完整。

(2)列举出大事年表中存在直接因果关系的两组大事。

(3)根据材料中的大事年表和该同学的解读,指出1895-1915年资产阶级推动民主政治趋势出现的重大政治事件有哪些?分析近代中国照搬西方民主政治模式失败的原因。

①英国公使得驻北京,并在通商各口设领事官

②其英人如何科罪人,由英国议定章程、法律,发给管事官照办

③朝鲜国确为完全无缺之独立自主国……该国向中国所修贡献典礼等,嗣后全行废绝

④各使馆境界以为专与住之处,并独有使馆管理,中国民人概不准在界内居住

| A.②①④③ | B.①②③④ | C.②①③④ | D.①②④③ |

图一《南京条约》的签订 |  图二《马关条约》的签订 |

图三《辛丑条约》的签订 |  图四1945年日本签订投降书 |

(1)图一和图二条约签订的背景各是什么?规定“开放重庆为商埠”、“严禁中国人民参加反帝活动”的条约分别是哪一个?

(2)图二至图三各条约的签订,对中国社会性质的影响分别是什么?

(3)据图四,中国抗日战争胜利的根本原因是什么?

材料一:1834年,新任英国驻华商务监督律劳卑到达广州,要求中国打破行商制度,实现自由贸易,建立政府之间的日常对等关系。清朝地方官员以律劳卑未经批准迳入广州和所送信件格式是“公函”而非“禀”,内文用了“平行模式”等“错误”为由,勒令律劳卑立即离开广州。律劳卑拒绝离开,谴责广州地方当局容许行商停止贸易是“无知和顽愚的”,会“使得依靠贸易为生的中国人吃亏”,并召来英舰向中国示威。

材料二:梁启超:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败……以后始也”。

请回答:

(1)请用所学知识,分析清代中国人的“天朝上国”梦产生的原因。

(2)依据材料一、二,结合所学知识,试从现代化的角度分析1834—1894年“天朝梦碎”的历史必然性。

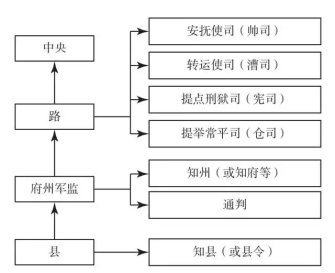

材料一 北宋地方权力分配示意图

材料二 八国联军在北方横行之时,南省中国“东南互保”,免除了列强的南顾之忧。南省初指刘坤一、张之洞管辖的五省,不久浙江、福建相继参加。后李鸿章声明自保两广,断不尊奉慈禧对列强的宣战诏书。山东巡抚袁世凯虽为惩办拳匪最得力之人,但此时也与刘坤一、张之洞态度一致。四川、陕西、河南督抚也同意刘坤一、张之洞的主张。这样,互保的区域实际上包括了十三省。地方坐视朝廷危机,不发兵勤王,而且事后也未追究。可见,中央权威已经下降到极点,地方权力不断扩大。使得晚清政将摇摇摇摇欲坠。

——摘编自郭延以《近代中国史纲》

(1)根据材料,并结合所学知识,概括宋代路制的特点及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识。指出晚清地方行政权力的变化并简析其原因。

材料 1895年沦为日本的殖民地后,台湾人民“义不臣倭”,前仆后继进行了不屈不挠的反割台斗争。在日本占领台湾的半个世纪里,台湾人民争取回归祖国的斗争,一直没有停止过。抗日战争全面爆发后,台湾人民看到了希望。他们在台湾岛内采取各种形式进行艰难而又英勇的抗日活动,争取台湾早日光复。祖国大陆对其抗战活动进行了间接支援。台湾人民除了在岛内进行抵抗活动,还有许多台湾同胞直接前往祖国大陆。主要集中于东南沿海,与日寇浴血奋战。他们参战的主要形式是建立抗日团体,其中台湾义勇队和台湾革命同盟会影响较大。1945年8月,日本在第二次世界大战中战败,8月15日宣布无条件投降,10月25日,台湾光复,从此摆脱日本的殖民统治,重新回到祖国的怀抱。

(1)根据材料结合所学知识,概括台湾人民抗日有何特点?

(2)根据材料结合所学知识,分析台湾人民抗日与台湾光复有何意义?

材料一:“苍天苍天泪如雨,倭人竟割台湾去。”

材料二:要实现统一,就要有个适当的方式,所以我们建议举行两党平等会谈,实行第三次合作……双方达成协议后,可以正式公布。

——邓小平《中国大陆和台湾和平统一的设想》

材料三:坚持“九二共识”,反对“台独”,谋求台海和平稳定,促进两岸关系发展,维护两岸同胞利益,是两党的共同主张。

——胡锦涛总书记与国民党主席连战会谈新闻公报

(1)根据材料一指出:这一令人悲痛的历史场面发生在近代史上哪一次列强侵华战争之后?“倭人”“割台湾”是通过哪一个不平等条约实现的?

(2)根据材料二回答,上个世纪的二十年代,国共两党实现了首次合作。国共两党首次合作实现的标志是什么?合作的政治基础是什么?

(3)材料三中的“九二共识”的核心内容是什么?目前,祖国大陆提出的解决台湾问题的基本方针是什么?

材料一 中华民族到了19世纪就到了一个特殊时期。在此以前,华族虽己与外族有了关系,但是那些外族都是文化较低的民族。纵使他们入主中原,他们不过利用华族一时的内乱而把政权暂时夺过去。到了19世纪,这个局势就大不同了,因为在这个时候到东亚来的英、美、法诸国绝非凶奴、鲜卑、蒙古、倭寇可比。原来人类的发展可分两个世界,一个是东方的亚洲,一个是西方的欧美。两个虽然在19世纪以前曾有过关系,但是那种关系是时有时无的,而且是可有可无的。在东方这个世界里,中国是倾袖,是老大哥,我们以大哥自居,他国连日本在内,也承认我们的优越地位。到了19世纪,来和我们打交道的不是我们东方世界里的小弟们,是那个素不相识而且文化根本互异的西方世界。

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

材料二 英国称被他们征服的地区为一个帝国,却因为民族自决权观念的出现而告终结,自1776年以来它一直激励着民族主义领袖,并与建立帝国的主张相抗衡。曾任英国首相的格拉斯顿痛斥英国的萌友土耳其对殖民地的屠杀行为… … 在殖民地的传教士相信他们所传播的教义,即人的生命神圣不可侵犯。电报的发明使得从殖民地来的消息在几小时内就能出现在伦敦的报纸上,这有助于他们约束帝国传统的尝试。当戴尔将军在阿姆利则屠杀了许多印度人,其行动引发的辩论——在几年内导致各帝国放弃了只能使其生存的唯一方法。最强大的国家的领导人冕强公开承认应对屠杀事件负责,他幻表现出的这种道德上的敏感,终于使帝国走上了末路。

——摘编自(英)布赖恩· 拉平《帝国斜阳》

(1)根据材料一和所学知识说明19世纪中华民族到了一个特殊时期的原因及表现

(2)根据材料二和所学知识分析英帝国走上未路的原因。

(3)综合上述材料,说明你对国家之间关系的认识。

材料一 从民族的历史看,鸦片战争的军事失败还不是民族致命伤。失败以后还不明了失败的理由,力图改革,那才是民族的致命伤。……可惜道光、咸丰年间的人没有领受军事失败的教训,战后与战前完全一样,麻木不仁,妄自尊大。直到咸丰末年,英、法联军攻进了北京,然后有少数人觉悟了,知道非学西洋不可。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 某些有志革新的绅士们在确定中国文化与西方的关系时所采用的方法,可以进一步说明这种矛盾心理。在他们看来,中国必须向西方学习,但是西学从根本上来说并不重要。他们在试图弄懂西学的意思时,最初在七十和八十年代使用“道”与“器”的两分法……这就是著名的“体”和“用”的概念,即“中学为体,西学为用”之说。……不过这种说法具有心理意义,因为它便于中国实行现代化,而不致丧失其文化特性。尽管其效力令人怀疑,但它象征着中国对西方的矛盾态度。

——【美】费正清《剑桥中国晚清史》

材料三 当国依然不富,兵还是不强,而东洋人却真正的崛起的时候,这种从容和自信的心理崩溃了,人们发现中国实际上还没有醒,他们真正醒来,正是在这个令中国人真正感觉到痛彻心脾的1895年……然而这种苏醒好像不是自然的苏醒,而是被某种惊人的声音突然从睡梦中惊醒,乍一醒来的人,有几分恼怒,几分惊慌,还有几分茫然……这种紧张和焦虑的反应,恰恰导致了后来一系列激烈改革甚至革命思路和策略的出现。

——一葛兆先《中国思想史》

请回答:

(1)据材料一,指出“民族的致命伤”指什么?结合英国发动鸦片战争的意图,说明当时清政府不明白“民族致命伤”的主要原因?

(2)据材料二和所学知识,指出“中学为体,西学为用”的实质。在这一思想指导下“某些有志革新的绅士们”进行了怎样的探索?

(3)据材料三和所学知识,分析“1895年成为中国人真正感觉到痛彻心脾”的原因。“后来出现的一系列激烈改革甚至革命”对中国经济、政治发展产生了哪些影响?

(4)上述材料表明近代中国人的心态经历了怎样的变化?社会心理进入史学家的视野对史学研究产生了怎样影响?

材料一:李鸿章指出,“人皆震惊于添口之多……西洋各国到处准他人寄居贸易,而仍日益强盛,可知其病不在添口而在不能自强。”……“如泰西各国皆起于弹丸之地,创造各样利器,未及百年而成就如此之精……中国在五大洲中自古称最强大,今乃为小邦所轻视,练兵、制品、购船诸事,师彼之长,去我之短,及今为之而已迟矣!若再因循不办,或旋作旋辍,后患殆不忍言!”

材料二:李鸿章一生共签下30多个条约,大多为不平等条约,一度“谤满天下”。李鸿章对自己的作为曾做出以下的总结:“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理,不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破,犹可敷衍一时。如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一间净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何等材料。即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”

——改编自《清史稿》《辛亥前夜》和梁启超著《中国四十年来大事记》等

(1)结合时代背景,评述材料一中李鸿章的思想主张对中国社会产生的积极影响。

(2)结合所学知识,如何理解材料二中李鸿章作为“裱糊匠”的作为?