1 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。

材料一 武昌起义后,革命军规定“伤害外人者斩”“保护租界者赏”“守卫教堂者赏”。嗣后美国驻汉口领事虽然拒绝承认武昌革命军政府,但同时也拒绝清政府提出的由外国军舰帮助巡护长江,阻止革命军渡江的请求。武昌起义后短短半个多月,中国南方多省宣布独立,美国国务院认为此时向清政府借贷款是“不合时机和不明智的”。虽有个别美国外交官和商人担心革命威胁美国利益,主张干涉中国内政,但美国国务院却收到民众和舆论界潮水般的信件和电报,他们大多要求美国尽快承认中华民国。

——摘编自崔志海《美国政府对辛亥革命态度的原因分析》

材料二 抗战爆发以后,中国政府向美国寻求援助,但因美国顾虑美日关系而遇冷。1939年2月起,美国才陆续以民间贸易的形式向中国提供几笔数量有限的贷款。太平洋战争美日正式开战前夕,美国政府通过《租借法》,以总统名义扩大对华援助。《租借法》规定反法西斯战争结束,“租借”援助即告停止,但中国在1945年9月以后又继续获得与整个战时中国所获“租借”相当的“援助”。周恩来对此指出,“今日美械师几乎全数用之于进攻中共解放区”。

——摘编自任东来《抗战期间美援与中美外交研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国政府对中国辛亥革命采取中立态度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从中国全面抗战爆发到抗战胜利后初期的美国对华“援助”的变化趋势并进行评析。

材料

| 时间 | 重大事件 |

| 1840—1842年 | 英国发动侵略中国的鸦片战争。战后,先后签订中英《南京条约》、中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》等一系列不平等条约 |

| 1856—1860年 | 英法联军发动侵略中国的第二次鸦片战争。清政府与列强签订了《天津条约》《北京条约》 |

| 1871年 | 俄国出兵侵占中国伊犁地区 |

| 1874年 | 日本出兵侵犯中国台湾南部地区 |

| 1883—1885年 | 法国发动侵略越南和中国的中法战争 |

| 1888—1889年 | 英国发动侵略中国的西藏战争 |

| 1894—1895年 | 日本发动侵略朝鲜和中国的甲午中日战争。1895年,中日《马关条约》签订,台湾军民开展反割台斗争 |

| 19世纪90年代 | 列强加紧在中国强占租借地和划分势力范围,中国出现“瓜分危机” |

| 1900—1901年 | 英、美等组织八国联军,发动侵华战争。1901年,《辛丑条约》签订 |

(2)根据材料并结合所学知识,简析列强侵华对中国产生的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,指出中国社会各阶级为挽救危局所作的努力。

材料一 为了维护满洲贵族的利益和特权,清初、中期推行高度的中央集权体制,清廷注重提高地方督抚中满员的比例,出任总督的旗员比例尤高。以1837年为例,先后任总督者共10人,其中有7位旗人,占70%。同年任巡抚者共20人,其中有8位旗人,占40%。1860年后,湘淮军取代八旗、绿营兵成为清军主カ,各地的军政大权多落入湘淮系势力手中。据统计,仅湘系集因,官至总督、巡抚、尚书、侍郎、提督者即有数十人之多;官至道员、总兵以上者又有100多人。而在1864年,在10名总督中,旗员只有3人,占30%,在担任过巡托的19人中,则是清一色的汉员。其势力从长江中下游各省扩展至华南、西南及直隶、山东、河南、陕西等北方省份。自湘军起,兵归国有一变而为兵为将有,同时湘淮军的饷需也由将帅“就地筹划”得来,而非由清廷户部调拨,总督、巡抚就利用手中的兵权,独揽地方上的民政、财政、司法诸大权。

——摘编自郑师渠《中国近代史》

材料二 清王朝的覆灭,固然因革命的冲击所致,但需要进一步追问的是,清王朝何以在武昌起义后迅速土崩瓦解?宣统年间,摄政王载沣极力主张集权于皇族亲贵,将中央集权推至极致。然而,清廷的实际主政者摄政王载沣与隆裕太后都不是强有力的核心人物,通过新政所企求的中央集权,并没有真正地强化中央政权,同时还失去了对地方的实际控制力。在清廷中央集权的过程中,地方督抚权力相应地大为削弱,实际上是一种“内外皆轻”的权力格局。清廷把各省新军的指挥权、调遣权统归军谘府、陆军部,削去地方督抚的兵权,是最为致命的。地方督抚面对革命,除少数顺应世变潮流以外,多数督抚想效忠清王朝,但大都有心无力而已。当清廷中央与地方督抚的权威一并衰落之时,军人势力乘势而起,出现军人干政,袁世凯正是依靠其北洋系军人的支持,而顺利地逼清帝退位,并攫取了民国大总统职位。

——摘自李细珠《辛亥鼎革之际地方督抚的出处抉择》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出1860年前后清朝政局的重大变化,并分析其原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清王朝迅速垮台的原因。综上所述,谈谈晩清政府处理中央与地方关系的教训。

材料一 从1904年商部开始劝办商会至1910年辛亥前夕,湖北省共设立商会24个。工商业者在拥护政府“振兴工商”政策的同时,强烈反对政府的害商行为,要求“速开国会”、分享政权。商会参与了收回利权抵制美货、地方自治、国会请愿等维护自身利益的民主运动,还出面维护公共利益,促进社会教育变革。

——摘编自王春雷《辛亥革命前夕武汉工商业的早期现代化》

材料二 在近代中国的大变局中,武汉成为世界聚焦的大都市。1926年底,革命浪潮从珠江席卷到长江中游。轰动世界的大革命在这里进入高潮,继而大革命在这里彻底失败,继而土地革命又从这里开始。

——摘编自田子渝《武汉曾是赤都》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出湖北商会建立的历史背景。

(2)根据材料一二并结合所学知识,分析指出“轰动世界的大革命”能够在武汉进入“高潮”的历史条件。

材料 湖北文学社和共进会是开展革命斗争的革命组织。共进会最初致力于在会党中开展工作,文学社则一直在新军和知识界中活动。共进会在发动会党起义多次失败后便把工作重心转向新军。黄花岗起义失败后,两团体力谋联合,最终只是同意在工作中“必须避免摩擦,万不可互争党员”。武昌起义爆发后,黎元洪被推为都督,湖南籍同盟会成员宋教仁等期望黄兴作为湖南湖北大都督,或称南方民军总司令,而湖北共进会成员“欲其直属鄂军大都督下”。与此同时,湖北军政府暂设参谋、军务、政务、外交4部,不久后《军政府》暂行条例规定“凡发布命令及任免文武各官,均属都督之权……关于军政重要事件,由都督召集临时军事参议会议,决议施行”;政务部改为政事部,设外交、内务、财政、司法、交通、文书、编制7局,俨然具有内阁的规模。

——摘编自张皓《武昌军政府内部矛盾演变与湖北辛亥革命的失败》

(1)根据材料并结合所学知识,指出湖北军政府中存在矛盾的三组势力。

(2)根据材料并结合所学知识,概括湖北军政府矛盾所产生的消极影响。

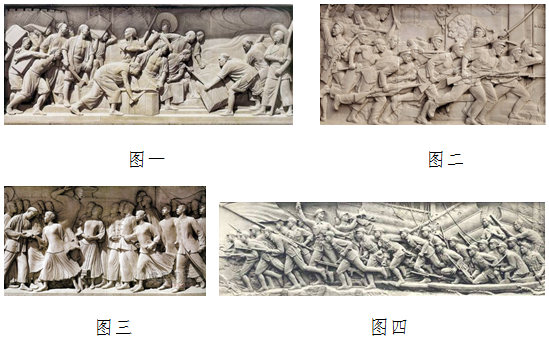

材料一 人民英雄纪念碑下层须弥座束腰部四面镶嵌着八幅巨大的汉白玉浮雕,浮雕镌刻着170多个人物形象,生动而概括地表现出中国人民100多年来反帝反封建的伟大革命斗争史实。

材料二 从1840年到1949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的……中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治使国家民主化

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

请回答:

(1)请写出材料一中四幅图片所反映的重大历史事件的名称。

(2)结合所学知识分别指出,材料一中图一所引发的历史事件、图四所反映的历史事件在中国民主革命进程中地位。

(3)结合材料二与所学知识,近代中国的现代化“屡遭挫折”,难以获得发展机遇的根本原因是什么?辛亥革命为了“使国家民主化”做了哪些努力?

(4)综合上述材料,近代中国政治发展的主旋律是什么?

材料一 国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。

————摘编自《临时大总统宣言书》(1912年1月)

材料二 2010年10月,全国政协通过了关于举办辛亥革命100周年纪念活动的决定。在筹划过程中,武汉、南京等多个城市展开了举办权的大力争夺。

材料三 1942年,毛泽东在关于《如何研究中共党史》讲话中指出:“我们研究党史,只从1921年起还不能完全说明问题……从辛亥革命说起差不多。”

(1)根据材料一,说明辛亥革命时期孙中山民族观的主要内容及其意义。国民革命时期,孙中山的民族观又有何新的发展?

(2)根据材料二,如果你作为辛亥革命纪念活动的组委会成员,武汉、南京你支持哪一个城市举办纪念活动?为什么?

(3)你怎样理解材料三中毛泽东说的研究中国共产党史要“从辛亥革命说起”?

材料一:清政府推行的“新政”中,奖励设厂和废科举兴学堂这些措施,在客观上起过一些积极作用。特别是废科举兴学堂这件事,虽已是大势所趋不得不如此,但它对推进中国近代社会变革所起的作用毕竟不能小看。在各省设立的咨议局也使当地士绅多一点发发议论的权利,受到一点初步的民主训练。

一九○八年的八月二十七日,也就是离慈禧太后和光绪帝死前两个多月,清政府公布了一个《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。……它的第一条是:“大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。”第二条是:“君上神圣尊严,不可侵犯。”它规定:一切颁行法律、召集开闭解散议院、设官制禄、统率陆海军、宣战媾和、订立条约、宣布戒严、司法等等大权,全握在君主一人手中。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二:湖北武汉之所以成为辛亥革命的首义之区,与清末湖北新政的成败得失密切相关。由于湖广总督张之洞在湖北长期的苦心经营,使湖北成为清末新政的先进地区。正是湖北新政的发展,为革命造就了许多客观条件。新政时期的实业建设为革命运动的发展提供了一定的经济基础,特别是军事工业的建设,如汉阳兵工厂直接为武昌起义提供了武器装备;新政时期近代工商业经济的发展形成了绅商等新式社会

群体,为革命提供了一定的阶级力量,尤其是新式学堂的创办、留学生的派遣与新军的编练,更是直接为革命提供了人才,新式学生与新军士兵是革命的最主要的生力军。武昌起义前夕的湖北社会业已成为革命的火药库,而清政府铁路国有政策激起的保路风潮更是火上浇油,革命的爆发已是不可避免了。

群体,为革命提供了一定的阶级力量,尤其是新式学堂的创办、留学生的派遣与新军的编练,更是直接为革命提供了人才,新式学生与新军士兵是革命的最主要的生力军。武昌起义前夕的湖北社会业已成为革命的火药库,而清政府铁路国有政策激起的保路风潮更是火上浇油,革命的爆发已是不可避免了。——张海鹏、李细珠《中国近代通史》

材料三:辛亥革命是中国资本主义初步发展阶段的产物。它的规模和取得的成果,反映了民族资产阶级的形成及其具有全国性运动的能量。代表民族资产阶级中下层利益的革命派,领导了这次革命,建立了推翻清王朝、结束封建君主专制统治、肇造共和民国的丰功伟绩。代表民族资产阶级上层利益的立宪派,图谋抵制革命,希望清王朝实行君主立宪。但他们倡导收回利权,发动国会请愿,从事教育、出版、学术等工作,实际上有利于宣传民主主义,暴露封建专制主义,起到孤立清王朝的作用。武昌起义后,立宪派人多数先后不同地附从革命,加快了全国反清起义的进程。

——林增平《林增平文存》

(1)、根据材料一,指出清末新政的措施、宪政的内容,结合所学知识分析其原因。

(2)、根据材料二,归纳武汉成为辛亥革命首义的原因。

(3)、根据材料三,指出辛亥革命的意义。根据以上材料结合所学知识,分析立宪派队附从革命的原因。

(4)、综合材料,结合所学知识,指出中国二十世纪

对政治体制的探索和实践。

对政治体制的探索和实践。