材料一 依照传统理论,从政之道首先要有良好的人格和品性,一个从政者应该是一个有德行、有责任心的人,这样的人居于官位,一方面能保证更大程度地发挥权力的正面效能,防止权力异化,另一方面,在“上行下效”的原理下,好的官德会形成良好的官风,好的官风又会带动形成好的社会风气,如果民众都能自觉效法官员的道德行为,天下之治便是轻而易举的事情了,所谓“君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”所以,儒家一贯秉持“有治人,无治法”的观点,主张“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”,身教重于言教,这一观点为后代执政者所普遍接受。

——孙季萍 冯勇《中国传统官僚政治中的权力制约机制》

材料二 清政府1908年颁布的《钦定宪法大纲》是中国历史上第一部宪法性文件。虽然它仍然规定“君上神圣尊严,不可侵犯”,但它首先要求“上自朝廷,下至臣庶,均守钦宪法,以期永远率循,罔有逾越”;其次规定不经议院议决,君主就不能颁布法律,“已定之法律,非交议院协赞”,君主也无权“以命令更改废止”。这种一切权力都是法律监督对象的宪政观念的诞生、传播和逐步被接受是法律监督近代化的最大成就。

在传统的监督体制中,监察机构独立承担着整饬吏治的职责。近代逐步确立了集立法、行政、司法和审计监督等各种法律监督于一体的综合监督体制和分权制衡的法律监督原则。随着报纸、电台等新式传媒工具的出现和“庶政公诸舆论”等立宪指导思想的公布,“庶人不议”的禁令解除了。几千年的封建文化专制出现了松动,人们第一次可以合法地指陈时政,议论国事。同时“党禁”的解除使得政党政治第一次登上了中国的历史舞台。这些新生事物为中国法律监督体制注入了新的活力。

——摘编自刘双舟《简析我国法律监督体制的近代化》

材料三 自1938年8月到1943年,陕甘宁边区政府先后制定了《惩治贪污暂行条例》《惩治贪污条例》等有关廉政建设的法规,在1943年2月召开的西北局高干会议上,边区政府对王震等22名克己奉公,功绩卓著的干部以隆重的表彰和奖励,毛泽东逐一为每份奖状题字,使受奖者感到莫大的光荣。同一次会议上,王华亭等6人因违法乱纪受到开除党籍或严重警告处分。

——《建党85周年特稿:五个案例见证党的反腐之路》

(1)依据材料一概括中国古代官僚制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代中国监察制度的主要变化并分析原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,请你指出陕甘宁边区政府的廉政措施有何历史意义和现实意义?

材料一 梁启超曾于1902年《新民之议》一文中指出:“凡一国之能立于世界,必有其国独具之特质。上自道德、法律,下至风俗、习惯、文学、美术,皆有一种独立之精神,祖传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成,”那么,决定着中国历史存续与现代命运的精神是么?自严复、梁启超、辜鸿铭始,中国知识界给出了种种界定官之,无非是爱国主义和改革创新两大主题。正如习近平同志在第十二届全国人大一次会议闭幕会上所讲:“实现中梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神”。

——刘成纪《中国精神的传统基源与现代转换》

材料二 虽然中华民族的认同感早已凝固而无需强化,但对一般中国人来说,这个民族认同感恐怕更多是像章太炎所说的那样潜藏在心中,远未达到“活跃两自觉”的程度,如果不出现大的内忧外患,大约也就会基本维持在潜存的局面,从这个角度看,近代中国民众的民族认同感仍是可以被“唤起”而转化为政治力量的,一旦有社会,政治的大变动,尤其是透到外患时,“先知先觉”的民族主义者仍可诉诸大众的民族认同,将其失起并使之转化为政治力量”。

——罗志田《权势转移:近代中国的思想与社会》

(1)根据材料一归纳“中国精神”的含义。

(2)根据材料二的论述,结合具体史实说明在近代“中国精神”如何被“唤起”而转化为政治力量的。(举两例)

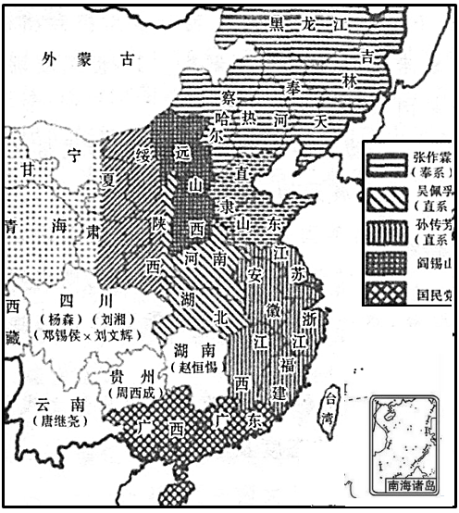

材料一 (见右侧示意图)

北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 孙先生手创之中国国民党,历尽艰辛,无数先烈前仆后继,终于推翻帝制,建立民国。光辉业迹,已成定论。国共两度合作,均对国家民族作出巨大贡献。首次合作,孙先生领导,吾辈虽幼,亦知一二。再次合作,老先生主其事,吾辈身在其中,应知梗概。事虽经纬万端,但纵观全局,合则对国家有利,分则必伤民族元气。今日吾弟在台主政,三次合作,大责难谢。……评价历史,展望未来,应天下为公,以国家民族利益为最高准则,何发党私之论!

——1982年7月24日《廖承志致蒋经国先生信》(节选)

请回答:

(1)指出材料一反映的当时中国所处的政治状况。为了深入地推进革命,国共两党发动了哪一重大军事斗争?结合所学知识,辩证地指出国民革命运动的结局。

(2)综合材料一、二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

(3)书信往往带有浓厚的亲情、乡情,反映写信者的诚挚愿望。据材料三,指出作者的政治愿望。综合上述材料和所学知识,归纳有利于海峡两岸关系发展的积极因素。

材料一 梁启超曾于1902年《新民之议》一文中指出:“凡一国之能立于世界,必有其国独具之特质。上自道德、法律,下至风俗、习惯、文学、美术,皆有一种独立之精神,祖传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成,”那么,决定着中国历史存续与现代命运的精神是么?自严复、梁启超、辜鸿铭始,中国知识界给出了种种界定官之,无非是爱国主义和改革创新两大主题。正如习近平同志在第十二届全国人大一次会议闭幕会上所讲:“实现中梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神”。

——刘成纪《中国精神的传统基源与现代转换》

材料二 虽然中华民族的认同感早已凝固而无需强化,但对一般中国人来说,这个民族认同感恐怕更多是像章太炎所说的那样潜藏在心中,远未达到“活跃两自觉”的程度,如果不出现大的内忧外患,大约也就会基本维持在潜存的局面,从这个角度看,近代中国民众的民族认同感仍是可以被“唤起”而转化为政治力量的,一旦有社会,政治的大变动,尤其是透到外患时,“先知先觉”的民族主义者仍可诉诸大众的民族认同,将其失起并使之转化为政治力量”。

——罗志田《权势转移:近代中国的思想与社会》

(1)根据材料一归纳“中国精神”的含义。根据材料一并结合所学知识回答,先秦时期(指秦朝建立之前的历史时代)是如何为“中国精神”奠定基础?

(2)根据材料二的论述,结合具体史实说明在近代“中国精神”如何被“唤起”而转化为政治力量的。(举两例)

| A.指明了抗日战争的方向 |

| B.对国民党抗战产生一定影响 |

| C.是国共两党合作的重要成果 |

| D.对促进国共合作的实现起了积极作用 |

材料一 任何主义者,我们以为,都应该在这时抛弃一切武断的成见,客观地考察中国的实际情形,应该在此时共同认定一联合的战线,用革命的手段,以实现民主主义为前提。朋友们,我们再不能延宕了,我们不能再使内部分裂,反与敌人以可乘之隙了。

——李大钊等《北京同人提案——为革命的德莫克拉西(民主主义)》(1922年)

材料二 抗日战争是中华民族反对日本帝国主义的民族解放战争。抗日民族统一战线,要解决的是中日之间的民族矛盾。抗日民族统一战线除国共两党各自所代表的阶级外,还包括一切愿意抗日的各阶级、各阶层、社会各界爱国人士,以及海外支持和参加抗日斗争的爱国华侨华人。抗日民族统一战线始终没有固定的组织形式和共同纲领。国共两党在抗战期间的合作只能维持遇事临时协商的做法。抗日战争时期,中国国民党已经建立了全国性政权和一支数量庞大的军队。同时,中国共产党也有了自己的军队,在陕甘宁和敌后建立了共产党领导的抗日民主政权。

——摘编自丁俊萍等主编《马克思主义中国化史(第一卷)1919—1949》

材料三 在我党的历史上,统一战线始终是党领导全国人民团结奋斗取得胜利的一大法宝。在社会主义初级阶段,我们之所以仍然强调统一战线的作用,归根到底是由社会主义初级阶段的性质和任务以及统一战线本身所具有的功能和特点决定的。

——牛旭光《政党政治与民主问题研究》

(1)解释材料一中中国的“实际情形”。(2)根据材料二、概括抗日民族统一战线的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析社会主义初级阶段统一战线的作用。

材料 9月2日,星期四。驻军,庄里镇。

今天开方面军抗日誓师大会,正式宣布改名为国民革命军第八路军一二零师……街上都挂了青天白日的旗帜祝贺。

下午1时……一万多指战员等着主席宣布开会。有如下三个重要训话∶

一、朱总司令训话大意∶日本帝国主义侵略到了华北,占领了平津,并且打到上海来了……华北一万万五千万人民正在盼望我们到华北去……我们不与日本的飞机、大炮打,我们专打日本的后、侧方的铁道、汽车路、火车、汽车、粮食窝,我们一定能取得胜利的!……

三、贺总指挥训话:10年前我们为什么丢开白帽子戴红帽子,今天为什么收起红军帽子戴国民革命军帽子。过去因为国民党叛变革命,今天为了抗日,我们戴国民革命军帽子没有关系,只要是为民族解放的事,老子穿花裤子都可以的。

——摘自《王恩茂日记·上》

(1)根据日记内容说明此次誓师大会的历史背景,并分别概括"朱总司令"和"贺总指挥"讲话的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈该日记有何史料价值,并指出使用日记史料进行历史研究需要注意什么问题?

材料一 大量的、客观的历史事实就是如此:从九一八事变、日本发动对中国的侵略后,包括中国工人、农民、知识分子、军队在内的中国民众,立即就正式揭开了抵抗侵略的抗日战争。哪里有日本的侵略,那里就一定有中国人的抗日战争。尽管在卢沟桥事变前,中国民众的抗日战争几乎未能得到国民党政府的支持,但是,此时的抗战仍然沉重地打击了日本侵略。

——李殿元《抗战八年当为十四年论》

材料二 《义勇军进行曲》问世后,“中华民族到了最危险的时候”的悲愤歌声,便很快就传遍了长城内外、大江南北……甚至在世界上每一个角落,只要有中国人的地方,无论他是哪一个民族的中国人,都会有人唱它。……1937年9月22日,国民党中央通讯社发布了《中共中央为公布国共合作宣言》,该《宣言》强调国共合作对伟大的中华民族的前途有着极为“重大的意义”。

——摘编自郑大华《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》

(1)概括材料一的核心观点?根据材料一并结合所学知识,指出卢沟桥事变前中国抗战的特点。

(2)根据材料二,指出民族团结在抗战时期呈现的新特点。

材料一 晚清时期的学堂乐歌是中国近代新音乐的开端。维新变法期间,康有为、梁启超就积极提倡在学堂设立乐歌课。学堂乐歌采用源自日本的简谱记谱法,择取外国音乐曲调,创造性地继承传统的填词艺术."取彼国之善本,易以我国之歌词"。歌词创作不受格律约束,使用文白话兼采的语言形式。儿童歌曲、摇篮曲、进行曲、二声部和三声部合唱等演唱形式都已出现。《中国男儿》《何日醒》《国耻》《勉女权》《自由》等歌曲在清末民初广为流传。丰子恺回忆学唱《勉学》的情景时说∶"先生费了半个小时来和我们讲解歌词的意义……方知道自己何等不幸,生在这样危殆的祖国里。"

-摘编自刘以光《中国歌词简史》

材料二 红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱。

看吧!千山万壑,铜壁铁墙,抗日的烽火,

燃烧在太行山上,气焰千万丈。

听吧!母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。

我们在太行山上,山高林又密,兵强马又壮。

敌人从哪里进攻,我们就要他在哪里灭亡。

这首歌曲《在太行山上》是冼星海作曲,桂涛声填词,于1938年7月完成。歌曲诞生后,在汉口抗战纪念周歌咏大会演唱,很快流传到太行山地区乃至全国。

——摘编自项福库、蒋长清《近现代中国爱国歌曲赏析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末民初学堂乐歌创作的特点,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《在太行山上》创作和流传的历史背景,并指出革命歌曲传唱的现实意义。

材料一 全面抗战开始后,高校内迁。1937年11月,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立国立长沙临时大学。后因长沙连日遭日机轰炸,学校又西迁昆明。1938年4月,学校改称“国立西南联合大学",简称“西南联大"。西南联大前后共存在了8年11个月。其实际校务主持人梅贻琦说:“我们做教师做学生的,最好最切实的救国方法,就是致力学术,造就有用人才,将来为国家服务。'‘在教授们的带领下,联大师生足迹遍布云南及川贵各地,认真地进行考察,对铝、锡、铁等矿产都有新发现。师生们办刊物、编副刊、组社团,使抗战时期的新文化运动,迅速开展到一个新阶段。西南联大的学生,很多被分配到大后方的公立私立中学里,把西南联大的优良传统带到了学校和各族学生中。

——摘编自杨立德《西南联合大学对抗战建国的贡献》

材料二 口号作为教育价值观的重要载体,反映了人们对教育的现实诉求和价值期待。20世纪50年代末,“学习、劳动、锻炼三不耽误"成为这一阶段最有代表性的教育口号;20世纪80年代末90年代初,“学好数理化,走遍天下都不怕"这一教育口号在当时深入人心。

——摘编自谢翌等《新中国教育口号的价值嫂变与理性审思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西南联合大学的贡献。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,对比材料中三个时期教育价值观念的差异,并分析形成差异的原因。