材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战……尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

材料一 商鞅认为“国之所以富,农战也”。荀况认为富国并不单是为了强兵,归根到底是为发展国民经济,增加国家财富,提出“上下俱富”。西汉时期,桑弘羊指出“富国非一道”,即不仅是农业可以富国,商业也可以富国,而且是富国的根本之道。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

1900年庚子事变后,外患日亟,以张謇为代表的立宪派和部分开明人士积极提倡“振兴实业”,认为“国非富不强,富非实业不张……其根本在先致力于农工商”,在此基础上走工业化道路,从而形成著名的“棉铁主义思想”,且“实业之兴衰,关乎国势之存亡……而且国家赋税可以增,百姓生计可以足,数十年外溢之利权可以挽,富强之基实系于此。”

——摘编自张海鹏《中国近代通史》(第五卷)

材料二 中国的“一五计划”基本任务是“集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的基础”。国家计划委员会成立后,负责中长期经济发展计划的编制,并对农产品在内的重要生产资料在全国范围内进行统一平衡分配管理……在工业发展中,中央还提出了“沿海地区的工业一般不扩建不新建”的方针,对内地的基本建设投资在投资总额中比重不断上升;在引进苏联技术的基础上开始对自己的科研体系和技术人才的培养。

——摘编自郑有贵《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代和近代在经济发展策略中的相同点,并说明不同之处及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明与清政府经济发展策略相比,新中国“一五”计划期间经济发展策略的特点,并简析其意义。

材料一

| 松江府 | “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。 |

| 苏州府 | “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。 |

| 嘉兴府 | 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……” |

| 湖州府 | “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。 |

材料二

1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。

——摘编自清末史志资料

材料三

马克思在1853年就预言:“与外界隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程。”马克思在这里使用了“暴力”一词,这无疑是侵略的同义词。但他并没有用侵略和被侵略来概括全部中外关系。……把侵略同侵略带来的社会变化分开来,是马克思主义的一个重要思想。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)指出中国古代农业经济的基本特点,说明农业经济与商品经济的关系。阅读材料一,概括明清时期江南经济的主要变化。

(2)仔细阅读材料二中的诗歌,结合时代大背景,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。

(3)阅读材料三,按照“把侵略同侵略带来的社会变化分开来”的思路,概括19世纪外国资本主义入侵对中国经济的影响。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

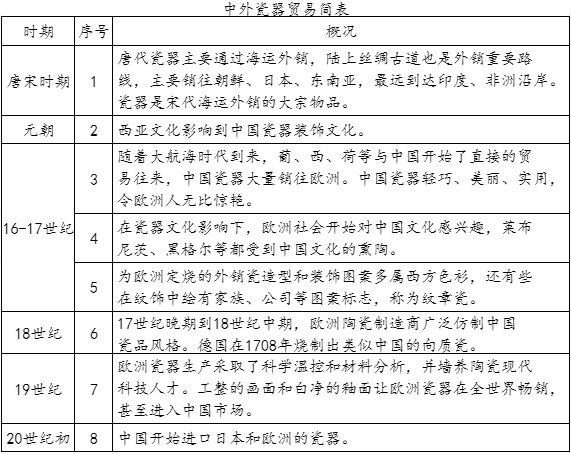

——摘编自余珊珊《东风西渐:中国瓷器的荣耀》等

从材料中提取信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。

(要求:明确写出所拟论题,史论结合。)

材料一:明朝中后期,政府对书坊刊印书籍的管理相对宽松。出版物的消费也从士大夫向社会各阶层扩散,出版人积极回应,开创了近代以前出版业的黄金时代。明代出版物一改传统风气,改用更易推广的匠体字,即今天的宋体字,并以方册式来进行装订,更便于印刷装帧。明代的书坊以营利为目的,非常看重畅销书。书坊主雇佣了一批文人,如冯梦龙等佼佼者加入民营出版业。由于贴近市场,书坊主导的坊刻逐渐超过官府经营的官刻和文化精英主持的私刻,成为最有生机的一个。为了更好的销售,书商们在销售中使用了广告宣传的手段,版权意识也逐渐形成,不少书坊主在书上印明自己的商标,并申明翻刻千里必究。正是如此,明后期的出版业效率极高,印制了数万种的书籍。

——摘编自李伯重《挑战与应对:明代出版业的发展》

材料二:尽管传统出版还有相当的市场,但是随着机器方式出版的流行,资本主义经营方式的出版机构的相继出现,近代中国出版最终完成了向民营新出版方向的演进。一时间民间商办出版机构如雨后春笋出现,新出版日益占据主流地位,以出版内容为例,从1902年到1904年,出版的译书多达533种。

——摘编自王建辉《中国出版的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳明代出版业发展的特点及其影响。

(2)根据上述材料并结合所学知识,概述近代中国出版业出现的新变化并分析出现这一变化的原因。

材料一 漕运是关系中国古代王朝兴衰的重要因素,是王朝权力中心得以生存和运行的物质输送线和生命线。漕运线路方向一直处于变化之中。秦汉时期,漕粮通过黄河、渭河由东向西运抵长安。唐代,朝廷逐渐把漕运重点放在南方。唐宋期间,漕运逐渐转变为由东南而西北。元、明、清三朝,漕运则转变为南北方向,由南而至北。元代海运、河运并行,以海运为主,明永乐十三年后,重开会通河,依托京杭大运河,停止海运,由于运河淤塞,1901年清政府废止漕运。

——摘编于吴琦《中国古代漕运空间变动的历史意义》

材料二 新航路开辟后,英国、荷兰等国为发展海上贸易,开始在北大西洋的高纬度地区寻找通往亚洲的航路。1497年,英国卡伯特父子发现了一块"新发现的大陆",即北美大陆东海岸的纽芬兰岛;16世纪,法国人卡蒂埃到达拉布拉多半岛(北美洲最大半岛),17世纪初,效力于荷兰的英国人哈得逊曾多次向西北航行,探索经北冰洋通向亚洲的航路。17世纪初,俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线。西欧人还不断探索南半球的新世界。1578年,英国人德雷克到达美洲南端的合恩角。1642-1643年,荷兰的塔斯曼环航澳大利亚时,到达新西兰和塔斯马尼亚岛。

——摘编自《中外历史纲要》

(1)根据材料一关结合所学知识,概括中国古代漕运的变化,并分析变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲人寻找新的海运航线的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,比较15世纪中西方经济发展方式的差异。

材料一 在农业技术、粮食产量等方面,明清农业较之前代的发展相对有限,但农作物品种的增加,多种经营方式的推广,则是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等也大致于同时引进。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 中国的南方人习惯于吃稻米,北方人则以粟、麦为主,采用新的粮食果腹,有一个适应的过程,甚至可以说是一个被迫的过程。中国人采用美洲的高产粮食作物,显而易见的原因是原产稻、粟、麦等粮食的不足;而美洲粮食作物在进入18世纪之后的快速推广,也正是因为中国人口在成倍增长。玉米、番薯等作物的传播路径,与当时的移民路向大体一致,主要是从人口稠密的大河下游的三角洲地区,向大河中游和上游逐渐推进。美洲作物的传入与推广,对于提高粮食产量无疑起到了重要作用,它们虽然也改变了人们的饮食结构,但总体上始终处于补充的地位,人们仍然以稻、麦等为主要粮食。

——摘编自楼宇烈主编《中华文明史(第四卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出明清时期农作物种植的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出明清时期农作物种植状况产生的影响。

材料一 西周时,户籍制度已大体形成,其中千里王畿之内的习民数制度是周代户籍制度的重要内容。中国的王权对其所辖领地享有无限的权力,王畿之内的劳动者是天子可以直接役使与剥夺劳动的对象,也是王权巩固的基础。

春秋时期,齐国首创严格的以定四民之居为目的户籍制度。战国时期商鞅将“令民为什伍,而相牧司连坐。”

在两汉时期,口赋(未成年人的人头税)和算赋(成年男女的人头税)是国家财政收入的一项主要来源,兵役与摇役则是国家要求每个丁男承担的重负。为此,两汉政权一直实行编户齐民制度,凡编入国家统一户籍的民户,都称为编户。政权还进行严密的户口登记的查验工作,规定每人必须著名户籍,防止入户脱籍。这一制度一直被历代封建王朝继承。

安史之乱后,土地兼并风行,失去土地的农民因无法承受原来的租调负担而纷纷逃亡,唐德宗时开始推行两税法,规定不以户籍及其登记内容而以土地和财产的多寡为征税依据。到明洪武年间,封建政府进行了一次全国范围的土地清丈和地籍整理运动,整理的结果被编制为鱼鳞图册,这是中国历史上地籍的正式独立。清康熙帝在1712年发布“盛世滋生人丁,永不加赋”的上谕,使人丁与钱粮脱钩,丁税与户籍分离。

——摘自吴昆《中国古代户籍管理与现代户籍管理比较》

材料二 20世纪,清政府在参考日本和欧美等国户籍法规的基础上,于1911年初制定了第一部现代法律意义的《户籍法》。这是中国历史上第一次用世界通行的户口登记与管理方式来规范的户籍法律。1912年《临时约法》明确规定“人民有居住迁徙之自由”,此条文为民国时期历次宪法所承袭。1915-1927年北洋政府相继颁布了《县治户口编查规则》《警察厅户口调查规则》等户籍管理法规。清末民初制定的户籍法律,将表现欧美个人主义的个人身份证书和体现中国家族主义的传统户籍相结合,使户籍有了传递人口信息、个人私权保障的功能,不再单纯是国家管制工具;还规定民众对户籍吏处置不当行为有诉讼抗告权利,民众不再只是义务载体。新的户籍法律实施,大批农民来到城市,成为第一批城市化的新市民。

——摘编自王海光《中国户藉制度现代化演进路径的历史考察》

(1)根据材料一,概括中国古代户籍制度的特点,并结合所学知识分析形成的原因。

(2)根据材料二,指出20世纪早期户籍制度的变化,并结合所学知识分析户籍制度变化带来的影响。

材料一 中唐以后,整个社会资源开始了打破重组的过程。在这一过程中,一部分人积累了大量的财富,成为社会上的富裕阶层——“富民”阶层,而另一部分人则丧失了土地财富,成为贫苦者。宋代以后,虽然朝代鼎革,但“富民”阶层的发展一直贯穿整个历史过程,成为社会经济关系和阶级关系的核心,这突出表现在三个方面:富民阶层始终是宋元明清的社会基础;国家与富民的关系是社会治理的核心问题;富民是国家乡村控制的主要依靠力量。

因此可以认为,宋元明清的中国传统社会是一个具有高度整体性的社会,即“富民社会”。

——摘编自林文勋、杨瑞璟《宋元明清的“富民”阶层与社会结构》

材料二 近代中国社会结构处于转型期,呈现出独特的二元性。社会上既存在着古老的地主阶级和佃农阶级及传统社会的自耕农、商人、手工业者阶层,也有残余的奴婢、半奴婢阶层;既有演变中的古代的阶级和等级,又产生出新兴的资产阶级和工人阶级;阶级裂变的同时,也进行着阶级改组,知识阶层、工商阶层、军人阶层已开始成长为新型的社会集团。传统的组织不断演化,新的社会群体激增,政治团体、经济团体已登上历史舞台,并且在社会生活中扮演重要的角色。二元性表现在社会区域内,是城市与农村、沿海与内地的二元格局出现并愈益明显,一方面,沿海与城市现代性日渐凸显,而另一方面,内地与农村保留着传统,踯躅不前。

——摘编自栾爽《震荡与冲突:近代中国社会结构转型探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代中唐以后“富民社会”的基本特征及其形成的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国近代社会结构的变化及其历史意义,并谈谈你对古今社会结构变化的认识。

材料一 1717年,康熙以防范西方各国可能对中国侵略为由,除保留东洋贸易外,对南洋各国只允许外国来华,禁止中国商人前往贸易。1757年,清朝政府决定关闭漳州、宁波、云台山三个口岸,只留广州一口通商。随后,又设立了公行,兼有外交和商务两重任务的半官方机构。此外,清政府还在广州设立商馆,制定对外商的防范措施,并对国内出口货物的种类和数量也严加限制,如严禁粮食、五金、硝磺等出口。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 新航路开辟引起了欧洲远洋贸易的大发展。西欧民族国家实行重商主义政策,政府直接干预经济,鼓励扩展国际贸易……在对东方进行商业垄断贸易和殖民扩张中,16世纪末17世纪初,西欧诸国在亚洲纷纷成立东印度公司。东印度公司从本国政府那里获得贸易独占权而且拥有军队,对殖民地进行残暴的政治统治、经济掠夺。这一切,对各国资本主义原始积累起了重要作用,但似乎并没有改变欧洲对亚洲贸易的不利地位……欧洲直到18世纪末叶发展起动力机器时,才解决了与亚洲贸易中的这一问题。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝外贸政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清时期中西方之间的贸易发生的重大变化,并分析这一变化产生的影响。