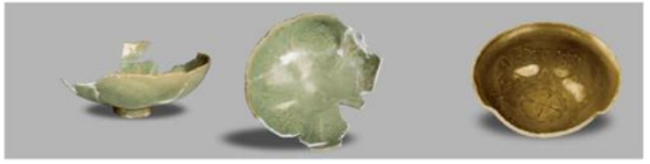

材料一 2017年考古工作者在江苏太仓市樊村泾遗址的最新考古成果,出土了150吨的元代中晚期龙泉窑瓷器,其中95%是未使用过的。

——中国考古网

材料二 “尤其是在日本出土的13世纪下半叶(元初期)至14世纪中叶(元后期)的中国贸易陶瓷中,龙泉青瓷已经占主流地位,成为中国贸易陶瓷的代表。”“15世纪初,从中国东南沿海各港口起,循海道一直到印度洋沿岸的波斯湾、阿拉伯海、红海和东非沿海……无处没有龙泉青瓷的踪迹。”

——《龙泉县地名志》

(1)根据所学指出龙泉瓷可能的传播方式,并分析龙泉瓷向外传播的原因。

(2)根据材料一、二梳理龙泉瓷的传播路径,分析元明清时期海外贸易发展人类生活的影响。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 过去,从在黄土地上进行旱作,到发展出与黄河流域冲积平原灌溉农业相适应的水利技术,耗费了古代中国人数世纪的努力。在约公元前600年以后,中国人在物质技术上、政治上以及传染病的适应方面,都获得了在黄河流域冲积平原生存的能力。

古代中国人在南下潮湿地区时,越往南行进,越受到疟疾、血吸虫病和登革热等疾病带来的威胁,南方湿热的环境可以滋生出更多的寄生物。因此,长期以来,中国人在移居南方这一问题上进展非常迟缓。

——摘编自威廉·麦克尼尔《瘟疫与人》

(1)据材料一及所学知识,分析中国古代经济重心南移的主要原因。

(2)据材料二,指出麦克尼尔在中国古代人口南迁问题上的研究结论,并分析其理由。

(3)举一例说明中国古代人口南迁产生的历史影响。

材料一

| 明兴,著为规条,巡方督学,岁上其事。大者赐祠祀,次亦树坊表,乌头绰楔(官署牌坊),照耀井闾,乃至僻壤下户之女,亦能以贞白自砥。其著于实录及郡邑志者,不下万余人,虽间有以文艺显,要之节烈为多。呜呼!何其盛也。 ——《明史·列女传序》 | 历代节烈妇女的统计表

——据董家遵《历代节烈妇女的统计》 |

材料二 自明代中后期以后,妇女生活出现了重大的转向。从当时浙江永嘉县的实例来看,妇女不但“行鬻于市”,即公开在市场从事买卖活动,而且轻率出入官府公庭,涉足诉讼案件。在广东的琼州,“妇女出街市行走买卖”,亦已经成为一种惯例。

——据陈宝良《明代妇女的社会经济活动及其转向》

材料三 三言二拍为明末小说集的合称,其中一些篇章塑造了个性鲜明的女性形象,周胜仙与白娘子便是其中的代表。

| 女主人公周胜仙偶遇樊楼酒肆的小老板范二郎,“四目相对,俱各有情”,周胜仙心想,“我若嫁得一似这般子弟,可只好哩!今日当面错过,哪里去讨?”于是她主动向男方传递爱慕之情。 ——《醒世恒言·闹樊楼多情周胜仙》 | 白娘子爱上了许宣,在向许宣表明心迹时,说道:“小官人在上,真人面前不说假话。奴家亡了丈夫,想必和官人有宿世姻缘,一见便蒙错爱。正是你有心,我有意。烦小乙官人寻一个媒证,与你共成百年姻眷,不枉天生一对,却不是好。”许宣听后欣然接受。 ——《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》 |

(2)指出材料三的史料价值,并说明在运用该类型的材料时要注意的问题。

(3)除了明代妇女问题外,上述材料还可用于研究哪些问题?(写出两个研究主题)

材料 明代服饰强调贵贱有序和良贱有别的观念。同时,又不断颁布禁令,对“蔑敦朴之风,乱贵贱之等”者予以惩冶,申明定章,崇尚敦朴的风尚,禁奢侈和违礼逾制,并明确官民界限,给予读书人以优惠和重视。但对商人,采取严厉的歧视政策,将服饰穿看与乐工、优伶等并列,处处给予限制。

从明中期开始,宋元以来程朱理学逐斩受到怀疑与批判。明朝的等级服饰制度随之受到冲击和破坏,伴随看政府干预、制约、规范和导向力的逐新弱化,贵戚和官员的服饰僭越行为对社会其他阶层的服饰风尚产生了巨大的影响,激发了他们违禁享用服饰的欲望,也使他们在“上行”之风的浸染下,敢于明目张胆地“仿效”而有悖无恐,各地服饰穿着和风尚呈现出多样发展的势头,不但服饰的僭越违禁和奢靡之风盛行,而且社会各阶层求新求奇讲究审美旨趣的趋势,成为主导服饰发展的潮流。

——摘编自王喜《明代服饰研究》

(1)根据材料并结合所学知识,简析明朝初期服饰特点的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概述明朝中期以后服饰发生的变化。

材料一:自宋朝开始,随着生产力的发展,商品经济发展的速度加快,宋代政府在对农业与商品经济关系的处理上出现了许多与历朝的不同之处。唐朝的“坊市制度”在宋代被取消,此举极大地促进了城市经济发展。重农抑商情况也发生了明显变化,农业生产的发展使国家有了雄厚的经济实力,因而商业的发展只能对统治者有利,而不会影响其统治地位。宋代仍然把农业放在经济发展首位并注意改进农业生产工具,奖励垦荒,因此,至天圣年间(1023~1033年)农业得到很大发展。随之而来的是手工业的兴旺,造船的发达和对外贸易的发展,这时指南针已普遍用于航海。造纸、雕版印刷、火药均已出现。此外,纺织、制瓷、矿冾等各部门都有显著发展,各业作坊规模之大,超越前代。

——摘编自邓晓影《宋代商业发展与商人地位的提高》

材料二:到了晚明时期,由于玉米和番薯等新的粮食作物的引进和推广,粮食生产有了突破性的发展。由于经济效益可观,种棉和养蚕更是蔚然成风。各地商品的种类比以往更丰富,而这又进一步促使工商业专业市镇的大量兴起。如松江,是明代最著名的棉纺织业中心,有众多手工业专业市镇和商品集散地,其中朱泾镇“四乡盛产棉花,乡人精于纺织,所产标布质地精细”。随着经营范围的扩大、资本的增多、竞争的激烈,开始产生了一批商业集团,也就是所谓的中国商帮。其中最著名的是徽商,不仅人数多,而且资本雄厚,经营多种行业。在明清之前,人们都以习儒或做官为一生的奋斗目标。随着商品经济的不断发展以及新“四民观”和“工商皆本”思想的出现,许多文人学士也开始加入到从商队伍中,“弃儒就贾”成为当时的风气。但是商业化的发展也进一步刺激了社会的世俗化,社会的商业化使人心趋于机械、变诈,人们唯利是图。

——摘编自陈君齐洋锟《晚明的商业发展与社会变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳晚明商业发展的表现及影响。

材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会.经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的历史透视》

材料二 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化是与北京文化相对,颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。乾隆二十七年《陕西会馆碑记》赞叹说:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出与宋代市镇相比明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。

材料一 天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙亦不得仕宦为吏……大农上盐铁丞孔仅、咸阳言:“……敢私铸铁器煮盐者,釱左趾,没入其器物。郡不出铁者,置小铁官,便属在所县。”

——《史记·平准书》

材料二 汉武帝时期,开通了陆上“丝绸之路”,陆上对外贸易不断发展。这一时期,从西方传到中国的农产品有芝麻、蚕豆、黄瓜、石榴、核桃、萄葡、胡萝卜、菠菜、大蒜等数十种。由中国传往西方的物品以丝绸和瓷器为主,主要是由安息商人转运从中国来的大量丝绸到欧洲。唐朝对于陆上贸易限制相当严格,在官府监督下进行互市。相反,唐代鼓励海外贸易,唐代海船制造技术称雄世界,海上贸易发达。唐朝在广州一地设有市舶司,负责外贸事务。中国出口商品种类除丝绸外,瓷器、纸张、铜器、铁器、茶叶等都成为大宗贸易商品。西方的历法、数学、医学等伴随着外贸传入中国。

——摘编自李湘《中国古代对外贸易发展述要》

材料三 世界著名经济史学家贡德·弗兰克认为:“11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化等方面远远超过世界其他地方。”

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代“抑商”的根本目的,归纳汉代“抑商”措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐代和汉代对外贸易的不同之处,分析唐代海外贸易繁荣的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别说明宋代经济在“工业化、商业化、货币化”三个方面超越前代乃至世界的地方。

材料一 汉文帝变“抑商”政策为“惠商”政策。下令“开关梁,弛山泽之禁”。这些措施实行后,出现了“富商大贾周游天下,交易之物莫不通,得其所欲”的隆盛局面。人民可以进入山泽自由樵采、捕捞,以补助生活。但文、景时期,抑商政策中之“市井之子孙亦不得仕宦为吏”的规定一直未取消。

材料二 在西汉中前期,出现了“用贫求富”的热潮。求富最有效的途径是经商。经商也有经商的学问,商人们把“求利”看做是人生的主要追求目标,有“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的说法。为了求利而总结的经验,有“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门。此言末业贫者之资也”,还有“以末致财,用本守之”等。

——以上材料摘编自张传玺《简明中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一,指出汉文帝“惠商”政策的做法和成效。

(2)根据材料二,概述西汉中前期的“求富”观念。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简要说明“抑商”和“惠商”的关系。

材料一 中国古代,有确切财产继承的记载始自于秦代。《史记·王翦列传》记载,王翦为秦始皇率兵攻楚,“多请田宅为子孙业”,说明土地可以作为继承的标的。

汉代时,财产继承首次确立诸子均分的原则。据《史记·陆贾传》记载:陆贾“有五男,乃出所使越得囊中装卖千金,分其子,子二百金,令为生产”。汉代这种诸子均分财产的规定唐代沿袭下来。但是,女儿有没有继承权,此时却无法得知。《唐律疏议·户婚律》规定:“诸硬分田宅及财物者,兄弟均分”。明朝的《大明令·户令》是这样规定的:在分配遗产时,“不问妻、妾、婢生,止依子数均分。”至于现在婚姻法中所说的“非婚生子”,在明代被称为“奸生子”,也依旧享有继承权。清代沿袭了这一规定。

——《毕业论文网》

材料二 至于女儿的继承权唐代法律始有了规定。唐律规定:已出嫁的女儿没有继承权,但未出嫁的女儿还有继承权,只是数额相对减少;无子的户绝之家,出嫁的女儿还享有财产继承权。

随着私有财产的丰富和交易的频繁,法律对私有财产的保护也逐渐加重。宋代由于商品经济繁荣,民事活动活跃,财产继承制度比前代完善了许多。不但沿袭了唐代的“诸子均分”制,还明确了继承人的范围和顺序,对户绝财产的继承、妇女的继承权、遗嘱继承、死亡客商的财产继承等新问题也作了规定,形成了一整套完善的制度。

——《毕业论文网》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代财产继承制度的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析宋代财产继承制度逐渐完善的原因。

材料 西汉前期,商品生产、商品经济虽有发展,但自给自足的经济仍居于统治、支配地位,其突出表现是农业缺乏地区性的分工,粮食主要靠本地供应。汉政权推行重农抑商政策,把商人置于受打击、受排斥的地位在这种情况下,汉代是根本不可能大力发展商品生产的。

这与罗马的非自给自足的非谷物为主的农业经济结构不同。公元前二世纪以后,无论在城市还是乡村,国家还是个人,各个生产部门都广泛地使用奴隶,并由于商品经济的发展,罗马成为“以生产剩余价值为目的”的典型奴隶社会。其中一个突出表现就是农业出现了明显的地区性分工,而且在奴隶主农庄中商品生产占主导地位罗马“以生产剩余价值为目的”的奴隶社会就是在上述商品生产的基础上发展起来的。

——《毕业论文网》

(1)根据材料并结合所学知识,分析西汉与罗马采取的经济政策的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出西汉与罗马采取不同经济政策的原因。