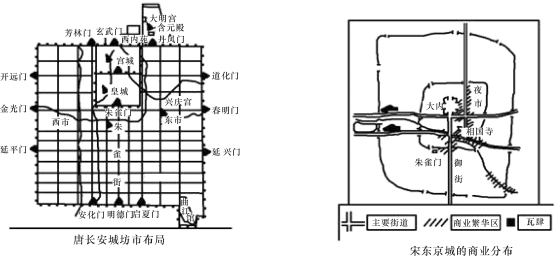

材料一 分析比较北宋首都东京与唐朝首都长安(见下图),就可以发现唐宋之间的巨大社会变革,也可以从这个中原大都市中看到“商业革命”的真实状况。

——樊树志《国史十六讲》

材料二

材料三 古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较(大概)也。天下之士多出于商,则纤啬(计较细微)之风日益甚,然则睦姻任恤之风往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也。为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。

——沈垚《落帆楼文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明宋代经济“在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方”的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出北宋东京较之唐朝长安有哪些发展。

(3)根据材料三所论“后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较”,结合所学,以汉、唐为例,概括指出宋代以前商人的社会地位,并提炼总结作者的主要观点。

材料一 北宋在990年令江南、两浙召游民,劝其耕种,难免租税徭役五年。或则发给谷种和借贷,其中1012年的一次,为了预防旱灾,政府派人从福建取占城旱稻种,分给江、淮、浙三路,令农民择地势较高的土地莳种,并将种植方法写成榜文公布,指导农民耕作。或将概括到的荒田、逃田,召人租佃,如在1123年概括到江东逃田160顷、两浙456顷等都是。垦田成绩优异的官员,以提升官职作为奖赏。

----张家驹《两宋经济重心的南移》

材料二

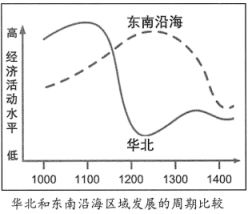

--据[美]施坚雅《中国历史的结构》整理

(1)根据材料一,概括北宋政府对江南地区农业发展采取的措施。

(2)根据材料二,指出两宋时期华北和东南沿海经济活动水平变化的总体趋势。结合所学,分析造成这一趋势的主要原因。

材料一 明清农业较之前代的发展相比,在农作物品种的增加、多种经营方式的推广方面,则有比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

——摘编自范文澜《中国通史》

材料三 (明朝中后期)大户张机为生,小户趁织为活……听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵( xiao),两者相资为生久矣!

——摘编自蒋以化《西台漫记》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清农业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期商业发展呈现的新特点。

(3)依据材料三说明“大户”与“小户”之间关系的实质,并概括其特征。

随着国家控制力的增强,户籍制度逐步发展起来。秦国不仅按不同情况区分了不同的户籍,还确定了户口的什伍编制方式,作出了不许擅自迁徙、迁徙时必须审核并办理更籍手续等规定,两汉政权一直实行编户齐民制度,按一家一户的原则来登记和管理户口,开始实行户赋和口赋相结合的算赋和征赋制度。唐安史之乱后,土地兼并风行。政府改革征税制度,不以户籍及其登记内容而以土地和时财产的多寡为征税依据。宋代,户籍分主户和客户,主户有土地要交地税,客户为无地佃农交丁口税,地籍与户籍开始分离。明洪武年间,政府编制鱼鳞图册,户籍黄册与地籍鱼鳞册的使用,使赋税收入有了保证。明中期实行“一条鞭法”, 地籍与户籍彼此独立。户籍仅保存人口统计的作用。清代实行”摊丁入亩”以后,户籍申报编制的经济意义降低,但治安管理的政治意义却加强了。

——《中国古代户籍制度的演变及其政治逻辑分析》

(1)概括材料中中国古代户籍制度演变的趋势,结合所学分析推动其演变的因素。

(2)根据材料并结合所学知识,评价古代中国户籍制度的作用。

材料一 在中国古代浩如烟海的家训谱籍中,有关节俭的内容引人注目。古人认为这不仅是节约一些钱物,而且是关系到个人、家庭,乃至整个国家的问题。如诸葛亮在《诫子书》中提出“夫君子之行,静以修身,俭以养德。”曹魏大司农桓范在《政要论节欲》中云:“修身治国之要,莫大于节欲。”曾国藩则提出:“居家之道,惟崇俭可以长久,处乱世尤以戒奢侈为要义。”

——摘编自严文强《浅谈中国古代家训家法中的“节俭”思想》

材料二 20世纪初,张謇曾对实业作过这样的解释:“实业者,西人赅(包括)农工商之名。”并认为:“以棉铁为主要,以类于棉之稻麦,类于铁之煤为从要,其他如水利、如电、如铁路、如汽车为次要。”郑观应认为,中国商务之所以不能振兴,其原因“上在官而下在商。官不能护商,而仅能病商”,并提出了革除这一弊政的具体办法:一是设立商部;二是“重订税则,厘正捐章”;三是设商学;四是设立商务所;五是委任熟悉商务的大臣主持商政。

——摘编自姚琦《清末民初实业救国思潮及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代消费观念的特点,并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代有识之士振兴实业的主张并加以评价。

材料一 国家根本,仰给东南。

——【元】脱脱等《宋史》

北宋时南方粮食的亩产量高过北方,有“吴、越、闽、蜀,其一亩所出,视他州辄数倍”的说法。

——齐涛主编《中国古代经济史》

材料二 宋代的“市”自大街至诸小巷。大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市。买卖热闹。“都城之夜市,酒楼极繁华处也人物嘈杂,灯火照天,每至四鼓罢.”

——吴自牧《梦粱录》

材料三 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一的信息说明了什么?分析中国古代经济重心南移的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,指出宋代“商业革命”的表现及其根源。

材料一 宋太祖曾降旨:“令京城夜市至三鼓以来不得禁止。”夜生活变得丰富起来。一日两餐的传统饮食制度发生改变,变为一日三餐。酒店夜间营业成为刚需,并出现了灯箱广告。夜市的经营时间不断延长。甚至通宵。自此,夜市由原来的非法交易,变为合法经营,州桥夜市是名副其实的“美食街”,美食美味各具特色,应有尽有。马行街夜市里出现了很多“瓦子”,表演杂耍、曲艺、傀儡戏、影戏等。宋朝各大城市的夜市“侵占官道,接造浮屋”“起造屋字,侵占河岸”。以致“坊无广巷,市不通骑”。街道司负责街道卫生管理,“每日扫街道垃圾”。据《铁围山丛谈)记载,马行街的油烟污染,致使蚊虫不生。潘楼街鬼市杂有假冒伪劣商品,是出售来路不明之物的专门夜市场。汴京相国寺市场也被称为“销赃所”。

——摘编自铁引《<清明上河图>里的烟火气与大宋的地摊经济》

材料二 随着经济作物种植的扩大,以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的长三角地区,出现了棉作压倒稻作,桑蚕压倒稻作的新趋势。与此同时,在江南地区,朱径、朱家角、罗店、南浔、菱湖、濮院、乌青、双林,盛泽等成为著名的棉花、生丝及丝棉纺织品集散地,各区域性商人集团的大量出现,各类富商大贾生活条件、生活观念的改变,也冲击着传统的社会观念。

——摘编自张敏英《明清商品经济思想研究》

完成下列要求:

(1)根据材料一,指出宋代城市经济的特点及其影响。

(2)根据材料二,概括明清时期商品经济发展的表现,并结合所学知识分别从经济思想、文学角度指出明清之际“社会观念”变化的具体表现。

旅游是综合性产业,也是修身养性之道,中华民族自古就把旅游和读书结合在一起,崇尚“读万卷书,行万里路”。

秦汉时期巡省、宦游、游学等功利型旅游成为主流,以最高统治者为首的王公贵族、富商大贾是最主要的组成部分。明朝中期,兴起“旅游热”。浙江的“绍兴、金华二郡,人多壮游在外”。妇女也发展成为一支重要的旅游队伍。审美娱乐型旅游成为主流并趋于大众化。旅店、饭馆大量出现,“驴马槽房、戏子寓所、密户曲房”无不从中受益。文人们纷纷走出书斋,走进大自然,涌现出徐霞客等旅行家,创作出富有“导游手册”之称的《徐霞客游记》等作品。

——摘编自任唤麟、何小芊《旅游概念界定与中国古代旅游发展论略》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦汉到明代旅游活动的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代“旅游热”兴起的积极作用。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 宋代中国经济重心南移,全国越来越需要南方的供给。宋代造船业发达,指南针已用于航海。宋朝在沿海海港设立市舶司,管理对外贸易。这样海外丝绸贸易出现进一步繁荣。当时的海港因此而繁荣起来,以扬州、泉州和广州为最,这也促使珠江三角洲和福建地区大力发展蚕丝生产。

——摘编自刘治娟著《丝绸的历史:连接东西方文明的彩带》

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。(2)依据材料二,说明宋代海路丝绸贸易兴盛的原因。

材料一 在唐代,“物殷俗阜……左右藏库,财物山积,不可胜较”的盛况空前。同时,器物使用“不闻华夷,兼收并蓄”。当此之时,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象.成为手工业发展的缩影。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)依据材料一和结合所学,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。

材料二 明朝末年,有记载的英国最早来华的商人,通过一位懂得中葡语言的通事(注:翻译人员),与中国人打交道。清朝前期,朝廷实施了特色的对外政策,广州成为海外贸易的窗口。在对华贸易中,英国的对华贸易需求旺盛,欧洲其他国家风尘莫及。双方的语言交流逐渐成为热门话题。18世纪上半叶,广州英语开始“稳步而迅速地取代澳门葡语而成为中外贸易不可替代的国际通用语”。从l8世纪中叶至19世纪中叶,广州英语在中国南方口岸发挥着贸易通用语的主导作用。以汉字注音的广州英语词汇读奉和手册商务英语教材纷纷出现。如《红毛买卖通用鬼话》《通商指南》《华英贸易字汇》等。

——莫再树《晚清商务英语教学源流考镜》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析广东地区“外语”变化与原因。