唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

(1)依据上述材料概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

英国城市人口数量与比例变化

| 年份 | 英国人口(千人) | 城市人口(千人) | 城市人口占总人口百分比 |

| 1751 | 7390 | 1657 | 22% |

| 1801 | 10755 | 3488 | 32% |

| 1851 | 20879 | 11194 | 54% |

(2)阅读上表,概括1751~1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

(3)改革开放推动了中国城市的发展。结合史实,以上述两幅图片为例进行说明。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记·商君列传》

材料二 凡士工商贾,皆赖食于农,故农为天下之本务,而工贾皆其末也……市肆之中,多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。

——《大清世宗宪皇帝实录》

材料三 明朝建立后,明太祖“滨海民不得私自出海”,只允保留有限的朝贡贸易。明成组继续“海禁”政策。清初,基于沿海抗清活动,政府颁发“禁海令”和“迁海令”。伴随着西方殖民势力东来,18世纪中期,乾隆皇帝制定《防范外夷规条》,闭关政策正式形成。

——摘编自尚畅《从禁海到闭关锁国——试论明清两代海外贸易制度的演变》

(1)材料一中的“本”和“末”各指什么?

(2)根据材料二、材料三,概括清政府奉行的经济政策。

(3)结合材料与所学知识,分析上述政策给中国社会造成的严重后果。

材料一 中国是世界丝绸的故乡,据记载,先秦时期丝绸生产已经兴起。从丝绸遗址分布看,黄河中下游、长江三角洲、川蜀盆地以及华南地区丝绸业出现比较早。由于历史等方面的因素,丝绸生产首先在黄河中下游地区得到快速发展。随着纺织工具不断革新,在魏晋南北朝,丝织物品已经达到20多种。魏晋之后,丝绸生产重心逐渐向南转移。到宋朝,江南地区成为全国丝绸重要的产区。明清时期,江南一带出现丝绸专业市镇,丝绸也是对外贸易的重要输出商品,丝绸贸易成为我国和世界人民友好交往的纽带。

——摘编自朱新予《中国丝绸史》

材料二 17—18世纪,大量的中国丝绸运往欧洲,因其充满异国情调的图案,给他们带来了关于中华帝国的形象化的联想。加上入华传教士书信中透露的信息,以及来华经商商人的渲染,一股对中国丝绸的狂热爱好便席卷欧洲,从而形成了“中国风”。在18世纪因法国路易十五的提倡获得了突出的发展,并迅速传播。“中国风”主要体现在18世纪的法国,里昂、都尔等城市是这类丝绸织物的生产重镇。

——摘编自袁宣萍《17—18世纪欧洲丝绸中的“中国风”》

(1)根据材料一,概括中国古代丝绸开发利用的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明17—18世纪欧洲丝绸业流行“中国风”的背景和影响。

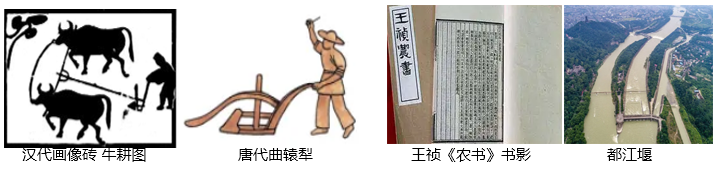

材料一

材料二 明初,瓷都景德镇有官窑五十八座,资金充足,设备先进,民窑不过二十座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……

——(据《中国古代经济史》、袁行霈《中华文明史》等)

材料三 生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末计游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

——贾谊《论积贮疏》

材料四 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料五 明万历年间萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价。

(1)根据材料一概述我国古代农业发展的原因。

(2)根据材料二概括明朝时期景德镇制瓷业发展的突出变化,并分析其积极作用。

(3)材料三、四分别是如何看待农业和商业关系的?

(4)材料五说明万历年间江南经济领域出现了什么新的现象?导致这一新现象出现的根本原因是什么?

材料一 汉代海上丝绸之路始发港有多个,比如徐闻(今广东湛江市徐闻县)、合浦(今广西合浦)、广州、泉州、宁波等,但史载最早的海上丝绸之路港口则是徐闻。汉武帝曾派人招募海员从徐闻、合浦港出海,经过日南(今越南)沿海岸线西行,到达黄支国(今印度境内)、已程不国(今斯里兰卡),随船带去的主要有丝绸和黄金等物。这些丝绸再通过印度转销到中亚、西亚和地中海各国。

——摘编自《早期海上丝绸之路》

材料二 陆上丝绸之路繁荣兴盛,但唐宋之后,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时期海上丝绸之路的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出丝绸之路“时空大挪移”的主要因素。

材料一 财神信仰形成较迟。主要在民间流行。明朝,从吴中(今江苏扬州)一带开始,形成了每年正月初五“接财神”的习俗。不同的地区崇拜的对象不同,导致担任财神爷的角色纷杂,最普遍崇拜的是“正财神”赵公明和招宝天尊萧升、纳珍天尊曹宝、招财使者陈九公和利市仙官姚少司。另有“文财神”比干和范蠡,关公被人们尊为武财神,“准财神”是刘海蟾,港澳台地区祭祀财帛星君李诡祖。还有的地区把“太白金星”等供奉为财神。这些财神都是公平、正直、忠义之士,自然不会保佑人们去发不义之财。

——摘编自《中国古代明清时期的财神崇拜》

材料二 15世纪以后,西欧各国商品经济发展起来,对铸造货币的黄金的需求量日益增大。商人和新兴资产阶级需要黄金来扩充资本,社会上层需要用黄金来增加收入,购买更多的奢侈品。但当时的西欧黄金严重缺乏。《马可·波罗行纪》在欧洲流传后,欧洲人一直把东方,包括中国,看成是黄金遍地的“人间天堂”,欧洲有很多人沉迷于“寻金热”之中,上自国王贵族下至平民百姓都渴望去东方实现黄金梦。

——摘编自孙梅《关于新航路开辟经济原因的困惑》

(1)根据材料一、二,分别概括中国古代明清时期的“财神崇拜”和欧洲“寻金热”的特点及它们出现的共同原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代明清时期的“财神崇拜”和欧洲“寻金热”对社会发展影响的差异及其原因。

材料一 到了宋代,农业技术的进步、高产作物的引进和推广(宋朝农作物单位面积产量相当惊人。据蒙文通先生考证,唐时平均每亩产量约1.5石(唐比汉代高50%,而宋代平均每亩产量约2石,比唐代高约30%。)、以土地自由买卖和契约化为主要特征的私人地主土地所有制的确立、税赋制度的优化、佃农地位的提高,为城市经济的繁荣创造了条件,宋代统治者对商业的重视,使得城市格局发生了巨大变化,冲破了传统“市坊”格局的限制。

——《汉唐与两宋城市商业发展的若干启示》

材料二 宋朝经济的大发展,特别是商业的发展,或许可以恰当地称之为中国的“商业革命”。

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》

请回答:

(1)根据材料一,归纳两宋时期农业发展的主要表现。

(2)根据材料,并结合所学,分析农业的发展变化对两宋社会经济发展产生了哪些影响?

材料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋数不时,朝令而暮当具。

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条 ”……“买卖成不成,仁义都要在”等。

(1)材料一反映了古代的什么生产经营方式?结合材料概括这种生产经营方式的特点。

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(3)结合以上材料,谈谈你对农业、商业等的认识。

材料一:“农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪捆布绫,此其分事也。”

——《墨子•非命》

材料二:有学者提出,大体而言,古代中国从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

(1)材料一表明中国在当时拥有怎样的农业文明?这一农业文明在中国封建经济中有什么地位?

(2)材料二中所说宋元时期的“新型经济”是指什么?列举其泛起“微澜”的表现。明清城市经济的发展和唐宋相比有着怎样的突破?

材料一 “重农抑商”思想在我国两千多年封建社会的发展过程中,对国家的经济运行始终起着支配作用。先秦诸子因农神崇拜而塑造了“神农氏”《商君书》指出“神农之世,男耕而食,妇织而衣,刑政不用而治,甲兵不起而王”。秦始皇在琅琊碑文中书写“上农除末”,汉代“驱民而归之农,盐铁官营”,唐“官家不税商”,宋“商贾不通,财用自困”,明清“农产品贩卖成风”“南方大量城镇涌现、工厂作坊繁盛”。

——据白寿彝《中国通史》

材料二 “三农”问题是中国共产党人面临的重大课题,中国共产党成立一百年以来,为解决“三农”问题进行了长期的、艰辛的探索和实践。《十九大报告》指出,农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。

——据《习近平关于“三农”工作论述摘编》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括先秦、秦汉、唐宋、明清时期“重农抑商”思想演变的阶段特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析“重农”思想延续至今的原因,并列举新中国为解决“三农”问题所采取的措施。