材料一 先秦时期是雏形时期,汉魏晋南北朝是形成时期。南朝梁宗惶《荆荒岁时记》:“天河之东有织女,天帝之子也。年年机杼劳役,织成云锦天衣。天帝怜其独处,许嫁河西牵牛郎。嫁后遂废织纫。天帝怒,责令归河东,惟每年七月七日夜,渡河一会。”首先织女是一个纺织的女子,且织就的是天上的云锦天衣,以至于没有时间整理容貌。其次天帝赏她的是一门婚姻。嫁娶的对象牵牛郎也是天上的星宿,这是一门门当户对的亲事,符合儒家婚姻礼仪。最后二人分离的原因是忘记了自己的神职。因此被罚在天河两旁,只有一年见一次面。荣格说:“生活中有多少种典型环境就有多少个原型。无穷无尽的重复已经把这些经验刻进我们的精神构造中……当符合某种特定原型的情景出现时,那个原型就复合过来。”

——摘编自周玉娴《元明清时期牛郎织女文学的传承与嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉魏晋南北朝“牛郎织女”这一原型情景生成的背景。

材料二 元明清是成熟时期。明代万历中后期,产生了第一部以牛女传说为题材的通俗小说,儒林太仪朱名世编,书林仙源余成章梓《新刻全像牛郎织女传》。首先,《新刻全像牛郎织女传》小说全用文言文创作,叙述中多次运用《诗经》、唐诗中的典故,又引入大量作者自己创作的诗文。其次,作为第一部以民间流传的《牛郎织女》传说为题材的小说,作者在情节的取舍、人物形象的塑造方面,表现出背离民间传说的倾向,体现了浓重的文人意识。再次,在明代小说的创作中,书坊主们或者展佣下层文人编撰通俗小说,或者出现严重的稿荒时,亲自编撰,对通俗小说的发展产生了重要影响。赵逵夫先生说:《牛郎织女》的传说作为一种文化的潜流,经历了一千年时间中专制思想、门阀观念,以篡夺起家的“政治家”的“文治”之功的挤压、覆盖、歪曲,最后仍然保持着基本的面目浮出水面。这个传说能被文人们写在书上,被艺人们搬上舞台,是民主思想在中国慢慢兴起的结果。

——摘编自周玉娴《元明清时期牛郎织女文学的传承与嬗变》

(2)根据材料二并结合所学知识,元明清时期牛郎织女故事创作中发生了什么变化并分析这种变化的原因。

中华文明史世界上最古老的且未曾中断的文明。阅读下列材料,回答问题:

材料一中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被山脉、沙漠、辽阔的太平洋所隔绝。这种隔绝的意义在于,它使中国人能在更少面临外来入侵的情况下,发展自己的文明。那里的土壤和气候条件结合的很好,能供养数量可观的人口。汉朝拥有5950万人,明朝时1亿多,超过当时整个欧洲的人口,到19世纪中叶,中国的人口已激增到4亿以上。由于人数上的优势,他们总能同化或者驱逐入侵者。中国还存在着最古老的商朝的书面语,这种共同的书面语是为中国提供统一性和历史连续性的一种重要力量。与书面语有关的,是非凡的国家考试制度——科举制。他们通过考试、品评人才的优劣,为政府机构配置文官。征召有才之人较之西方所依靠的法律和制度,能更好地解决国家的种种问题。促成中国文明内聚性的还有儒家学说的道德准则、文学和思想的遗产。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二四千年中中国人发展起一个独特的自治社会。这一社会以农业为基础,由地主和官僚统治。这一自给自足、自满自足的社会认为世界上其他社会都是低下的、从属的社会。从1514年开始葡萄牙人、荷兰人、英国人陆续来到中国,中国人坚决避免同所有这些入侵者亲近,他们将贸易关系限制在少数几个港口,拒绝在完全平等的基础上建立外交关系。

19世纪中期到19世纪末,中国遭受了三次灾难性的战争,这迫使中国人重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括中国文明未曾中断的原因。

(2)根据材料二,近代中国人对传统文明的认识有何变化?结合材料和所学知识,分析认识变化的背景。

(3)结合所学知识,概括1949年以来的新中国震撼远东和全球的表现。

材料一 辅佐秦始皇治国的李斯的经济思想,在其石刻当中,可以窥见一斑。琅琊刻石言:“勤劳本事,上农除末,黔首是富。”石门刻石云:“男乐其畴,女修其业,事各有序……”

——钱穆《中国经济史》

材料二 1887年,他(严信原)在宁波北门外湾头,创设了通久源机器札花厂。初创时,资本5万两,从日本购入蒸汽发动机、锅炉和40台新式札花机,雇用工人三四百人,并聘用日本工程师和技师。……到1897年,据9月21日《中外日报》称,该厂“开设有年,生意亦畅,现因新添织机器,所有前次所用女工,不敷工作,因此招募女工……闻近日女工向该厂报名者颇多”,这表明该厂发展较为顺利,以后续有扩大。

——赵世培等编《浙江近代史》

材料三 1912—1919年中国新建厂矿企业470多家,投资近亿元,再加上扩建企业,新增资本达到1.3亿元,相当于辛亥革命前50年的投资总额。其中面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也有相当发展。但是,第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

——人教版必修二第10课《中国民族资本主义的曲折发展》

材料四 1897年4月,湖广总督张之洞上奏,在概述数年以来中国新式工业兴办情况后,接着指出:“洋商见我工商竞用新法,深中其忌,百计阻抑,勒价停市。上年江浙湖北等省缘丝纺织各厂,无不亏折,有歇业者,有抵钾与洋商者。以后华商有束手之危,洋商成独揽之势。”张之洞此奏是对全国情况的综论,具有普遍性。

——金普森等《浙江通史》

(1)根据材料一和所学知识,指出中国传统农业社会生产的基本模式及其特点。

(2)根据材料二和所学知识,说明通久源机器轧花厂是什么性质的企业。这种性质的企业是在怎样的背景下产生的?

(3)根据材料三结合所学知识,指出1912—1919年中国民族工业获得迅速发展的有利外部条件是什么。

(4)根据材料二、三、四并结合所学知识,分析阻碍近代中国民族工业发展的因素。

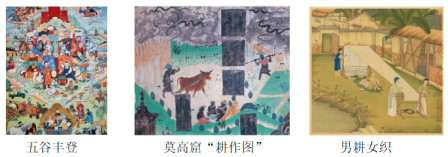

材料一:如下图。

材料二:老舍的著名话剧《茶馆》中有位秦二爷,他在19世纪末致力于投资近代工业,他的理想是要建立“顶大顶大的工厂!那才能救国。”他也确实办了一些实业,1916年前后,他兴办的这些企业最为红火。但在新中国成立前夕,他的企业被国民政府作为“逆产”强行“接收”、抵押、倒卖一空。

材料三:“大包干,大包干,直来直去不转弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的”。

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代农业经济的特点。(任答2点即可得分)

(2)依据材料二并结合所学知识,简要概括19世纪末秦二爷投资近代企业的原因有哪些?

(3)材料三反映了我国在农村实行什么政策?该政策产生怎样的影响?

(1)比较图1与图2,指出元朝大运河与隋朝大运河路线的主要差异,并结合所学知识说明元朝重修大运河的原因。

(2)结合大运河的变迁,阐述中国古代交通建设与政治中心移动的关系。

(3)根据材料并结合所学知识,分析大运河修建的历史意义。

材料一 唐宋时期,在商品经济更高程度发展基础上,一批富民乘势而起,形成了“富民社会”。顾名忠义,“富氏”是占有财富的人。但就富民来说,“虽田连忏陌,家资在巨万,亦只与耕种负贩者同是一等齐民”,没有任何特权。因为没有特权,他们主要通过租徊契约实现对耕种者的剥削。伴随国家赋税的征收方式和乡里制度的变革,富民逐渐成为乡村拉制的主要力量。中国社会也向流动化、市场化、平民化方向发展。“富民社会”之后,从理论上说,随着商品经济更高程度的发展,市民阶层逐渐壮大,社会将进入“市民社会”,但具体就中国历史的发展而言,明清时期是否已经形成一个市民阶层还是值得慎重研究的大问题。

——摘编自林文勋《中国古代“富民社会”的形成及其历史地位》

材料二 14世纪末,经过三、四个世纪的发展,西欧农民经济社会生活状况已大为改观。在此情况下,西欧农村分化出一批精英分子:富裕农民的兴起。“通常他们有相当于六、七年收入的储蓄。他们有很多家畜,很好的家具、器皿,有三、四床鸭鹅被,有地毯、银盐罐、高脚酒杯、一两打的汤匙。”在英国,通过大面积承租领主自营地或者蚕食小农。到16世纪,50%以上耕地已经集中到他们手中。以此为基础,富农在地方事务中的领袖作用令人瞩目。为了打赢一场官司,他们“不惜每人花20英镑,以斗垮一个不受欢迎的领主”。他们改变着乡村的经济和政治生活,也改变着他们自身。显然他们是一个崭新阶层的前身,一代新人呼之欲出。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中英两国富民阶层的共同特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,说明唐宋时期富民阶层兴起产生的重要影响。

(3)根据材料并结合所学知识,分析指出富民阶层在中英两国命运不同的原因。

材料一

——摘编自安之若素《文学历史知识》

材料二 都江堰由鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口组成,鱼嘴与其上游的百丈堤及其下游的内、外金刚堤联合作用,可自动将岷江上游的水流,按照丰水期“内四处六”、枯水期“外四内六”的比例,引入灌区,其工作的原理;满足弯道水流“大水走直、小水走弯”的规律,使灌区内“水旱从人,时无荒年”。都江堰工程分疏治水的理念,同时也是中华传统文化中“天人合一”观念的具体表现。“天人合一”,是人与自然间关系的一种理想境界。一方面,人类活动要顺从自然规律,不能破坏或超越自然规律;另一方面,自然规律又要为人所用,使之服务于人类的经济发展与社会进步。

——摘编自李可可、黎沛虹《都江堰一我国传统治水文化的璀璨明珠》李可可《都江堰一分疏治水的成功典范》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代水利工程的特征并分析其产生的原因。

(2)根据材料二及所学知识,分析都江堰工程是如何体现“天人合一”观念的?根据两则材料并结合所学知识,概括都江堰修建的现代意义。

材料一 隋唐时均田制度的继续实施和田制与赋役制度的调整,特别是唐朝土地产权制度发生的变革,为淮北地区社会生产力的发展提供了政策条件。同时,由于当时淮北地区社会相对安定,加之该区域农田水利的兴修,使农业经济走向繁荣。国家的耕地面积、粮食产量和人口数量都迅速增加。

——摘编自吴海涛《隋唐时期淮北地区农业经济的繁荣》

材料二 1929年爆发的经济危机,沉重地打击了英国的农业。为了振兴农业,1932年5月,英国议会通过了《小麦法案》。法案规定对小麦实行保证价格制度,小麦的标准价格为每英担10先令,如果市场价格低于标准价格,政府就会对小麦价格进行补贴。法案实施后,英国小麦的种植面积从1931年危机期间的120万英亩迅速扩大到1934年的176万英亩。

——摘编自桂芳芳《20世纪英国农业的复兴》

请回答:

(1)根据材料一,指出隋唐时淮北地区农业经济繁荣的表现,归纳其出现的原因。

(2)根据材料二,概括20世纪30年代英国振兴农业的措施,并结合所学知识,分析这些措施实施的作用。

材料一 自西周开国之初直到春秋战国,经历了两次城市建设高潮。第一次,在西周300余年间……其分封的诸侯国由最初的71个发展到1200个之多。第二次,下及春秋战国……到战国末期,城市分布范围更广,除主要集中于陕西关中的泾渭谷地到潼关以东的黄河中、下游地带,以及淮河流域外,长江流域巴、蜀、吴、越等地也有分布。

——摘编自《中国古代城市的发展与分布》

材料二 明、清两代有些市镇,无论是人口规模还是城市经济职能都超过了作为传统政治中心的县城,甚至府城,从而发展成为全国性的经济中心城市。如当时全国著名的四大镇,河南朱仙镇和湖广汉口镇发展为商业市镇;江西景德镇和广东佛山镇,形成为著名的手工业市镇。…… 明、清时期发展的新型城镇经济大多局限于江浙和广东部分地区,沿海和沿江其他地区有不同程度的发展,而广大内地自然经济仍占统治地位。

——摘编自顾朝林《中国城镇体系——历史•现状•展望》

材料三 鸦片战争后特别是19世纪六七十年代以来,江南农村部分棉纺织业市镇不可避免地走向衰落。但国外工业生产原料需求大增,为部分市镇发展注入了新的活力。19世纪末盛泽镇全镇年产丝绸90万匹,镇上绸商在上海建立分庄,称为“申庄”,专事与洋行交易。震泽镇则以生丝加工和外销为特色,“所产之丝多销洋庄厦南洋、印度等地”。嘉定县和上海县则由棉织业转向桑蚕丝业,“兴蚕桑之利,以济棉布之穷”,“鲜茧出售,动以数万计”。

——摘编自樊树志《江南市镇:传统的变革》

(1)据材料一并结合所学,分析西周至春秋战国出现两次城市建设高潮的原因。

(2)据材料二,概括明清时期城镇化的特点。结合所学,指出这一时期的城镇化在思想文化方面的影响有哪些。

(3)据材料三,概括19世纪中后期江南市镇经济变化的表现。结合所学,指出导致变化的主要原因。

材料一

噫嘻成王,既昭假尔。率时农夫,播厥百谷。

骏发尔私,终三十里。亦服尔耕,十千维耦。

--《诗经●噫嘻》

(1)结合所学指出材料一反映的是生产组织形式,并说出与此相适应的土地制度和政治制度分别是什么。

材料二 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也;妇人夙兴夜寐,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布幓,此其分事也。

——摘选自《墨子》

材料三 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役……四时之间,亡日休息……辛苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者。

——晁错《论贵粟疏》

(2)指出材料二所反映的中国古代农业经济的经营方式,结合所学说出其出现的原因。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,概括小农经济的特点。

材料四 小农制是中国农业技术不能改良的一个主要原因,在小农场上,不但现在利用动力的机器用不进,连耕牛都不能充分利用。技术不能改良,农民们要凭赤手赤足在田里劳作,农业里拖住了大量人口,农民的生活程度也终是在饥饿线上挣扎。

——费孝通

(4) 结合材料四,从小农经济的角度阐述明清时期中国新经济因素发展缓慢的原因。