| A.小农经济占主导地位 | B.江南地区商品经济的发展 |

| C.重农抑商政策的松弛 | D.土地兼并现象被有效抑制 |

| A.经济重心南移完成 | B.社会生活平民化趋势加强 |

| C.小农经济趋向解体 | D.文人雅士引领了社会潮流 |

| A.长途贩运贸易成为商业主流 |

| B.区域位置决定商业贸易发展 |

| C.晋商经济地位得以快速提升 |

| D.农副产品的商品化趋势明显 |

材料一 当时(明初)的主要通货是比较多的,有元旧钞唐宋旧铜钱明通宝钱,至于金银、谷物、布帛等实物也能在民间市场上见到。自洪武八年发行“大宝明钞”始,为了巩固宝钞的地位政府禁止使用白银交易,并对钞、钱、银的比价做了官方的规定,于是,宝钞和铜钱便成了较为重要的两种货币,这个“钱并用”的局面大体持续到了宣德年间。这个时期的白银虽在禁止之,但是在实际交易中,白银却依然可见。宣德年间,在民间交易市场中,白银的使用开始普遍起来,尤其是巨商富贾所进行的国内外贸易更是如此,此时的宝钞逐渐退出流通领域民间交易开始实际以白银为主。明代日益扩大的贸易量使得各方对稳定通货的需求比以往更为迫切贵金属的大量开采和使用便成为中外共同的趋势。对中国而言,海外市场的扩大与货币结构的压力使得中国对于白银的需求有了内外双重的需要,加上国内贵金属,尤其是白银产量的有限以及先前的大量流失使得中国货币结构的转变最终需要海外白银的大规模流入才能完成。

——摘编自邱永志《明代货币结构的转变及其原因》

材料二 晚清政府、北洋政府以及南京国民政府都不可回避地面临解决中国混乱的货制度和货币体系的问题。南京国民政府成立后,决定把“废两改元作为统一货币解决银本位制度的第一步骤。1931年,世界经济危机引发国际白银价格的波动,造成园内白银货币的大量外流。而九一八事变爆发,改变了国内“废两改元”货币制度变迁的格局1933年3月10日,南京国民政府确定以上海为试点,推行“废两改元”货币制度改革规定上海通用银两和银元兑换比例+颁布《废两改元令》,这样在政府强力主导下,近代“废两改元”货币制度改革得以完成。这次改革是在政府主导下完成的金融货币制度创新,进一步加快了中国金融货币与世界金融市场的接轨。

——摘编自王忠宝民国时期“废两改元”货币制度的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明朝中后期货币制度变革和南京国民政府时期货币改革的异同

(2)根据材料二并结合所学知识,简析南京国民政府时期货币改革的意义。

| A.经济重心地位日渐凸显 |

| B.农业商品化的趋势加强 |

| C.资本主义萌芽产生 |

| D.小农经济逐步瓦解 |

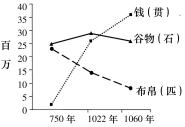

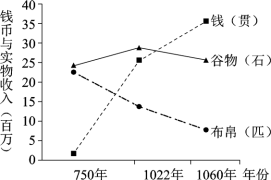

| A.小农经济逐步衰落 |

| B.经济重心逐渐南移 |

| C.战乱导致农业减产 |

| D.货币经济迅速发展 |

| A.货币经济长足进步 |

| B.经济重心南北均衡 |

| C.经济重心逐渐南移 |

| D.自然经济有所发展 |

材料一

| 朝代 | 粮食亩产水平(市斤) | 人均粮食占有量(市斤) | 全国耕地面积(亿市亩) | 粮食作物播种面积所占比重 |

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% |

| 秦汉 | 117(全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% |

| 魏晋南北朝 | 122(北方) 215(南方) | 1167.7 | 3.85 | 90% |

| 隋唐 | 124(北方) 328(南方) | 1450.92 | 6.42 | 90% |

——摘编自卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋至隋唐农业发展的趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中西“商业革命”的不同表现,分析两者结果迥异的根本原因。

| A.南方经济相对落后且与外界隔绝 | B.小农家庭经营方式趋向多元 |

| C.耕织结合仍是主要生产方式 | D.农产品商品化趋势日益明朗 |

| A.自然经济结构的封闭和紧密 |

| B.地方自治模式在中国的普及 |

| C.城镇在农村生活中的纽带作用 |

| D.农产品的商品化趋势日益加强 |