明朝时期白银的货币化

材料一 明初,赋税征收以米麦等实物为主,钱钞的数额及比重并不大。明英宗即位后,弛用银之禁,折收“金花银”。万历九年(1581年),张居正在全国性的赋役改革中,推行“一条鞭法”,将丁役、土贡等各项均归并于田赋之中,“计亩征银”。随着商品交换的频繁与海外市场的不断开拓,社会对货币的需求量大为增加,这客观上要求贵金属充当货币。这无疑确立了白银的重要地位,使白银成为社会不可或缺的支付手段。而且随着宝钞跌价,白银的使用是不可避免的。

——摘编自孙良玉《试论明代的白银货币化》

材料二 16世纪,海洋成为时代的主题。全球化从海上拉开帷幕,一个整体世界从海上连接了起来。白银是促使全球贸易诞生的重要因素。布罗代尔曾说:“贵金属涉及全球,使我们登上交换的最高层。”中国是当时世界上最大的经济体,也是最大的白银需求国之一,直接影响了白银作为国际通用结算方式用于世界贸易。这种国际交换关系,一端联系的是中国商品,另端联系的是白银,中国市场网络的延伸,将世界各处的白银吸纳进来。与此同时,中国商品走向世界,市场扩大到全球范围,形成了全球性市场网络。

——摘编自万明《明代白银货币化的总体视野》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代白银地位的变化并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银货币化对中外贸易的影响。

材料一 元明以前中国的主要衣用植物是丝、麻、葛类,明代(大学衍义朴)记载:“汉唐之世,远夷虽以木棉入贡、中国未有其种……宋元之间,始传其种入中国。”北宋时期,福建、广东一带棉花种植已十分发达,北宋《文昌杂录》称“闽岭以南多种木棉,土人竞植之”。南宋传到江浙一带,元代的江西、江浙等行省都有种植。到了明代棉花已经在北方黄河流域大量种植,徐光启《农政全书》称,棉花“宋末始入江南,今则遍及江北与中州(今河南一带)矣”。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

材料二 鸦片战争后外国商品的输入破坏了中国家庭手工业,尤以棉纺织手工业最为典型。当英国的棉纺织业进入到机器生产阶段后,中国手工棉纺织业的竞争力便相形见绌。因为洋纱便宜,许多农民购买洋纱代替土纱进行手工织布。1894年,闽粤地区的手纺业“已有如风流云散”,“觅一纺纱器具而不可得”。洋布在中国的销量也越来越多,缓慢地克服了小生产者的顽强抵抗。洋纱洋布已经逐渐由沿海向边远腹地扩散。19世纪60年代,洋纱在中国土布生产中的使用率只占0.56%,90年代上升到18.94%。洋布在中国年用布总量中的比重,也从60年代的3.2%上升到90年代的13.39%。

——摘编自赵津主编《中国近代经济史》

(1)阅读材料一,结合所学,分析棉花引种对中国古代社会经济的影响。

(2)阅读材料二,结合所学,简述并评价晚清时期中国传统棉纺织业的变化。

材料一 自晚唐起,尤其在宋代,多层次、网络状的地方市场日益发展,形成由北方市场、东南市场、蜀川诸路区域性市场和西北市场构成的宋代区域市场。其中东南市场一方面有长江作为贯通全区的东西大动脉,另一方面又有汴水和江南运河与北方市场相联。这个市场又同南海诸国有密切的贸易往来。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

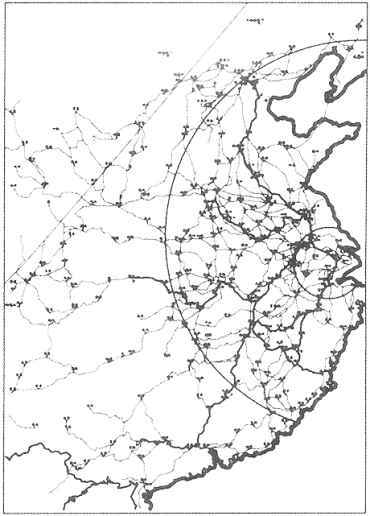

材料二 明清时期全国与苏南地区重要的商路示意图:

——摘编自李伯重《十九世纪初期中国全国市场:规模与空间结构》

材料三 19世纪60年代至清末,上海与全国各主要口岸间已形成比较固定的外贸转运网络。……这些主要口岸每年平均占上海外贸埠际转运的95%以上。九江的绿茶,汉口的茶叶、牛皮、猪鬃、芝麻,宁波的湖丝、茶叶、棉麻,芜湖的蚕丝等大宗土货都运往上海出口。对上海来说,有些口岸只是其外贸转运的一小部分,但是对于这些口岸来说,依赖上海外贸转运的程度非常高。

——摘编自唐巧天《论晚清上海作为全国外贸中心的影响力(1864-1904)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述从宋至明清贸易格局的变化及其原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析19世纪初至20世纪初上海贸易发展对社会经济产生的影响。

材料一 明中期起,徽州商人在江南经营棉布业极为突出。正德、嘉靖时,徽商程楷兄弟,东贾吴,北贾鲁,“乃吴、鲁人皆乐与少君兄弟游”。嘉靖时,歙县程氏、潘汀州和潘仕等皆曾在苏州经营布业。嘉靖、隆庆时人潘次君者,在江淮业盐,南京业典当,浙江业粮食,而在吴地经营棉布。又如吴良儒,即在吴淞江一带,“以泉布起”,经商的同时,时时奉母起居,“捆载相及,月计者月至,岁计者岁输”,以尽孝道。

——范金民《明清时代的徽商与江南棉布业》

材料二 明清两朝全国录取进士51681人,其中明代为24866人,清代为26815人。江南共考取进士7877人,占全国15.24%,其中明代为3864人,占全国的15.54%,清代为4013人,占全国14.95%。总体而言,明清两代每7个进士,就有1个多出自江南。江南进士不但数量多,而且名次前,最为显赫,明代状元近四分之一和清代状元半数以上出自江南,三鼎甲往往为江南人囊括。自顺治十五年到康熙三十三年的14个状元,清一色是江南人。连中三元者,清代全国仅2人,苏州有其一(即钱棨),“三元坊高竖学宫道左”,天下荣之。人称“国朝文运之盛,江苏为最,他省皆不及也”。不仅如此,江南还出现了父子鼎甲、兄弟鼎甲、祖孙状元、叔侄状元等自古稀见的科第盛况。

——范金民《江南地域文化的魅力》

注:材料中的江南地区相当于现在的江苏省范围内的苏州、无锡、常州、镇江、南京五个市,浙江省的杭州、嘉兴、湖州三市,还有上海市,也就是江浙的8个省辖市加上海这1个直辖市的范围,面积大约为40000平方公里。

(1)根据材料一并结合所学知识,简述材料中反映的明清经济现象。

(2)根据材料二并结合所学知识,总结明清江南科举的特点,并分析其原因。

材料一 战国时期,各诸侯国商业发展,固定的贸易场所逐渐出现。这改变了原来商人在野外谋取利润的现象。由于商人的频繁往来和商业运输的发达,一批作为手工业中心和农副产品集散地的工商业城市勃然兴起。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”的风气逐渐向整个社会渗透,大量的人不避“关梁之难,盗贼之危”交流四方物产,其中一部分人还参加政治活动,从而产生由大中小商人组成的独立商人阶层。

——摘编自熊林《浅谈春秋战国时期商品经济的发展》

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛溢。为此,政府颁行了五铢钱,由于这种钱币制作精美,工艺精良,且具有一定的防伪性,远非私铸者能及,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、断冶、加工到发售,一概归国家经营。此外,政府还加强对全国物价的掌控,打击囤积居奇的现象,把富商大贾迁到都城附近或者边远地区,使其丧失赖以生存的经济基础。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

材料三 就宋代整个市场情况看,由一系列的城市、镇市和墟市组合而成的区域性市场,自小而大地发展起来了。这些市场可分为:以泞京为中心的北方市场,以东南六路为主的东南市场,由广南东西路组成的两广市场等。货币的发展是宋代商业发展在深度上的一个重要标志。在宋代,金、银、铜钱和铁钱是主要货币。铜钱不仅在国内和周边各族之间流通,也在南海诸国流通。随着商业信贷关系的发展,宋代最先产生和使用了交子。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

(1)根据材料一,概况战国时期商品经济发展的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝上述措施产生的主要影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出宋代的“市”与前代相比的变化,并简要分析其原因。

材料一 宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。

——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料二 中国宋代实现了社会经济的跃进,都市的发达,知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展,因而宋代是十足的“东方的文艺复兴时代”。

——(日本)宫崎市定《东洋近代史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?

(2)根据材料二结合所学知识,以论题“宋代是十足的东方文艺复兴时代,体现了社会转型的趋势”,请你为材料二中有关经济、思想文化和科技等方面提供一份较为充分的史实依据。

材料一 北宋初年的周敦颐、程颢、程颐提出了新形式的唯心主义体系。周程以继承古代儒家自居,实际上吸取了佛教、道教的很多思想。他们的唯心主义体系,是古代儒家孔孟之道与道家老庄学说和佛教唯心主义的综合,他们都把封建社会等级制度说成是天经地义,把封建道德基本原则即所谓三纲五常绝对化、永恒化,从而满足官僚地主阶级进行精神统治的需要。

——郑红峰《中国哲学史》

材料二 中国文明有许多方面,尤其是文化领域,于唐、宋几个世纪内达到顶峰,这也是事实。在这几个世纪中,除了出现许多学者撰写的无所不包的各朝历史外,还出现了佛经和儒家经典的大百科全书,伟大的诗人和艺术家的杰作大批涌现,写在书卷上的书法艺术同绘画-样受到高度评价,精美的瓷器几乎如玻璃一样薄,一样透明,印刷术的发明价值连城,除文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命.

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请完成下列要求:

(1)据材料一概括宋代理学的特征,结合所学知识分析宋代理学产生的原因。

(2)据材料二并结合所学知识指出宋代“商业革命”的表现,简析印刷术产生的影响。

材料一 泉州文化遗产(部分)及价值贡献表注:●核心贡献;○辅助贡献

| 文化遗产组成部分 | 价值贡献 | |||||||||

| 制度保障 | 多元社群 | 运输网络 | 生产基地 | |||||||

| 官方制度 | 海神信仰 | 社会精英 | 宗教人士 | 中外商人 | 产业平民 | 码头 | 航标 | 制瓷 | 冶铁 | |

| 市舶司遗址 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 天后(妈祖)宫 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||

| 泉州文庙及学宫 | ○ | ● | ||||||||

| 开元寺 | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||

| 伊斯兰教圣墓 | ○ | ● | ||||||||

| 德化窑址 | ○ | ○ | ● | |||||||

| 安溪冶铁遗址 | ○ | ● | ||||||||

| 江口码头 | ○ | ○ | ● | |||||||

| 六圣塔 | ○ | ○ | ● | |||||||

——摘编整理自《泉州商贸中心》

材料二13-14世纪意大利商人开始向中国进发,威尼斯商人马可·波罗家族来到中国,热那亚商人在泉州建立了“商站”。意大利商人通过与中国的直接和间接贸易,掌握了在欧洲出售东方商品的垄断权。意大利商人从英、法等地运回羊毛,在本土组织呢绒生产,将呢绒运到地中海东岸地区销售以取东方的商品。呢绒制造业在意大利北部城市迅速崛起。出于海上贸易和争夺制海权的需要,威尼斯和热那亚等城市都建立了自己的舰队,造船业也随之兴起。在商业的实践中,意大利商人形成一套完整的商业谋略和经商方法。例如在商业活动中实行“委托制”、“股份制”,同时“海上保险业"、“票据"支付方式等也逐渐开展起来。……地中海区域的商业出现了空前繁荣的景象并对欧洲历史发展起到过重要的促进作用,西方史学把上述现象称之为“地中海商业革命”。

——摘编自微博作者《“泉州一威尼斯”时代》

(1)根据材料一并结合所学知识分析泉州成为宋元时期世界海洋商贸中心的历史背景。(2)对材料一表格中的泉州文化遗产进行分类并概括其历史价值。

(3)根据材料二并结合所学知识说明“地中海商业革命”是如何推动欧洲历史发展进程的。

材料一 东罗马帝国(即拜占庭帝国)在兴衰迭起中维持了千年,1453年被奥斯曼人灭亡。帝国的首都君士坦丁堡控制着重要的商路,几个世纪以来一直是地中海地区的商业中心。它的货币是国际标准交换媒介,帝国的出口转运贸易和国内商业达到了西方国家无法企及的水平,不仅推动了本身的经济文化发展,也促进了中世纪西欧贸易活动的复兴和城市的兴起,加快了整个地中海地区的商业活跃。拜占庭政府积极吸引各国商人进入帝国境内经营,把征收进出口关税的特权赐给了在东地中海地区进行贸易活动的威尼斯人和热那亚人,为意大利城市共和国的发展铺平了道路。帝国的商人及其商品,对西欧摆脱其封建的自给自足经济,对意大利城邦走上控制地中海商业的道路,都起到了极大的作用。拜占庭商业的不断进步,使帝国始终保持强大的国力,积累了雄厚财富,传下了由查士丁尼编纂的罗马法、由认真的学者们加以汇集、注释和保存的古典时期和希腊化时期的文学、艺术名著和宗教。

---摘编自徐家玲《拜占庭在中世纪地中海商业复兴中的地位》

材料二 唐朝长安城的坊市制度不仅进行了市与坊的划分,而且在市内又设有行与 肆。随着商业的繁荣,产生了许多新兴行业,如绢行、肉行、磨行、药行等。市坊制对市坊、行、肆的划分,推动了行业分工的细化。在商业发展的推动下,长安城内出现了南市与北市,城郊草市的繁荣扩大了城市规模,推动了古代城市化进程。市坊的划分将商业贸易空间规定在狭小的范围内,政府还运用行政法律手段限制市的规模的扩大。经考古勘测,长安城面积约为83平方公里,东西两市分别为 0.924平方公里、0.956平方公里,仅为长安城面积的 2.2%。市坊制下的商业贸易活动范围十分有限,无法满足城市居民日常生活的需要,也不利于商人扩大经营。市坊之下商业原有市铺已经划定,投身贩卖之业的平民不得不进行灵活性较强的流贩贸易。唐初,对坊市商贩征税为“三十税一”,后来变为“税十之一”甚至“税五之一”。中唐以后,管理者“大索长安城中坊市商贾所有积屯货物,意其不实,辄加榜捶,人不胜苦,有缢死者”,政府越来越腐化,许多行之有效的措施弊端显露,坊市制度走向瓦解。

----摘编自李小虎、卢川《从市坊制度看唐代商业发展》

(1)根据材料一和所学知识归纳拜占庭帝国商业繁荣的意义。

(2)根据材料二和所学知识指出唐代坊市制度的积极作用。

(3)依据材料和所学知识分析唐朝后期市坊萧条和走向瓦解的原因。

材料一 宋元时期,江南地区经济发达。棉花种植由西北和南方向渭水流域和长江中下游一带迅速传播。我国人口数量在宋代有大幅度的增长,人口的大量增加,原有的丝麻等纺织纤维材料已不能满足日益增长的需要。人口大量南迁,且人口密度大,江南人均耕地少,导致大量剩余劳动力。棉花轻薄柔软价格较低。宋末元初,江南地区开始大规模植棉,棉花种植迅速普及。没有宋元时期江南植棉业的普及和棉纺织手工业的发展,就没有黄道婆对棉纺织技术的进一步发展和创新。明代棉布成为人们的主要衣被原料。

——摘编自史宏达《论宋元明三代棉纺织生产工具发展的历史过程》

材料二 五口通商后,长江中下游城市取代广州成为全国的外贸重心,江南作为上海的腹地,刺激了江南农村以外贸为目的商品生产的发展,丝茶出口增长,相关的手工业勃兴。随着上海、宁波等近代工业大都市兴起并成为区域性经济中心,对周边农村地区形成极大的向心力。中外工业资本不断渗入乡间,一方面都市工业部门不断吸引农村人口,另一方面中小型加工企业扩散到农村市镇,把工业主义的触角直接伸向农村。在江南专业经济区域,最多的是机器缫丝厂和棉纺织厂。江南市镇并未超越传统形态,而是处于传统与近代之间,呈现出经济上的“半截子”近代化和社会上的“二元结构”特征。

——摘编自包伟民《江南市镇及其近代命运1840—1949》

(1)根据材料一,指出明代棉布成为人们主要衣被原料的原因,并结合所学知识分析其产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代江南市镇经济发展的作用和局限。