材料一 阶段对外贸易的主要表现

第一次经济紫荣时期对外贸易以陆路为主,海路处于萌芽时期,陆上丝绸之路横穿欧亚大陆,成为对外开放的主要通道。西汉对外开放以后,中国的冶铁、凿井等技术被传到西方。

第二次经济繁荣时期唐宋时期,朝贡贸易具有强烈的经济色彩。宋朝统治者一直把海外贸易看作利国利民的大事,我国古代以丝绸之路为主的陆路对外商道逐渐让位于东南海道。

第三次经济繁荣时期郑和下西洋成为中国古代航海史上的绝唱,清康熙以后,只有广州一地准许接待外商,陆上丝绸之路不再畅通。明朝遵行厚往薄来的原则往往赏赐数量惊人,清政府继续坚持这种理念。

——根据沈光耀《中国古代对外贸易史》整理

材料二 英国商人开拓海外市场得到了政府的大力支持,15世纪末世界贸易路线的变迁让英国的商港猛增,西欧各国商人在此云集,这些商港贸易主要掌握在冒险商人公司手中。16世纪50年代,在英国政府战争和外交手段的积极支持下,英国商人相继开拓出俄国、北美等市场,形成了一个世界市场网络。大名鼎鼎的东印度公司使英国从印度获得的资金在1亿英到10亿英镑之间。英国人逐渐习惯吃殖民地的糖、吸殖民地的烟、用殖民地的原材料和木材,并从奴隶贸易及转口贸易中获利甚巨。到17世纪末,一个以英国为中心的多边贸易体制开始出现。

——摘编自李新宽《英国重商主义经济体制研究》

(1)根据材料一,指出中国古代对外贸易的变化。(2)根据材料一、二,比较15-17世纪中、英两国对外贸易的不同。结合所学知识,分析其主要原因。

(3)综合上述材料和所学知识,概括中、英两国对外贸易的共同影响。

明朝时期白银的货币化

材料一 明初,赋税征收以米麦等实物为主,钱钞的数额及比重并不大。明英宗即位后,弛用银之禁,折收“金花银”。万历九年(1581年),张居正在全国性的赋役改革中,推行“一条鞭法”,将丁役、土贡等各项均归并于田赋之中,“计亩征银”。随着商品交换的频繁与海外市场的不断开拓,社会对货币的需求量大为增加,这客观上要求贵金属充当货币。这无疑确立了白银的重要地位,使白银成为社会不可或缺的支付手段。而且随着宝钞跌价,白银的使用是不可避免的。

——摘编自孙良玉《试论明代的白银货币化》

材料二 16世纪,海洋成为时代的主题。全球化从海上拉开帷幕,一个整体世界从海上连接了起来。白银是促使全球贸易诞生的重要因素。布罗代尔曾说:“贵金属涉及全球,使我们登上交换的最高层。”中国是当时世界上最大的经济体,也是最大的白银需求国之一,直接影响了白银作为国际通用结算方式用于世界贸易。这种国际交换关系,一端联系的是中国商品,另端联系的是白银,中国市场网络的延伸,将世界各处的白银吸纳进来。与此同时,中国商品走向世界,市场扩大到全球范围,形成了全球性市场网络。

——摘编自万明《明代白银货币化的总体视野》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代白银地位的变化并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代白银货币化对中外贸易的影响。

材料一 秦汉、魏晋时期,凭借波斯和中亚商人的转运,中国与罗马帝国之间形成横贯亚欧大陆的丝绸贸易通道。唐朝时,丝绸、瓷器、珠宝、香料是丝绸之路上的主要商品。宋代,由于陆上丝绸之路受到阻隔,海上丝绸之路成为国际贸易的重要通道。贸易的主要对象除了阿拉伯帝国,还有一些东南亚国家。对外出口以五金、丝绸和瓷器等手工业品为主,尤其是瓷器贸易大量兴起。进口商品则以香料、珊瑚、玛瑙、象牙等奢侈品为主。在丝绸之路发展史中,法国学者认为,来自阿拉伯的商队要比来自中国的多,因为他们需要中国商品,而中国则可以离得开他们。

材料二 唐代以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)泉州、番禺(广州)为起点,可分为由中国沿海港口至朝鲜、日本的东洋航线、由中国沿海港口至东南亚诸国的南洋航线和由中国沿海港口至南亚、阿拉伯和东非沿海诸国的西洋航线等三大航线。……丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。……海上丝绸之路形成主因是中国东南沿海山多平原少,且内部往来不易,因此自古许多人便积极向海上发展。……中国东岸夏、冬两季有季风助航,因此也增加了由海路通往欧洲的方便性。尤其在两宋年间,游牧民族盘踞华北地方导致陆上丝绸之路阻断,令海上丝绸之路贸易更加蓬勃。

——李庆新《海上丝绸之路》

材料三 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度,16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在相对平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

——摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

(1)依据材料一,概括中国古代丝绸之路上商品贸易的特点。

(2)根据材料二及所学知识,分析唐宋时期海上丝绸之路兴盛的有利条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。

材料一 元明以前中国的主要衣用植物是丝、麻、葛类,明代(大学衍义朴)记载:“汉唐之世,远夷虽以木棉入贡、中国未有其种……宋元之间,始传其种入中国。”北宋时期,福建、广东一带棉花种植已十分发达,北宋《文昌杂录》称“闽岭以南多种木棉,土人竞植之”。南宋传到江浙一带,元代的江西、江浙等行省都有种植。到了明代棉花已经在北方黄河流域大量种植,徐光启《农政全书》称,棉花“宋末始入江南,今则遍及江北与中州(今河南一带)矣”。

——摘编自蓝勇《中国历史地理》

材料二 鸦片战争后外国商品的输入破坏了中国家庭手工业,尤以棉纺织手工业最为典型。当英国的棉纺织业进入到机器生产阶段后,中国手工棉纺织业的竞争力便相形见绌。因为洋纱便宜,许多农民购买洋纱代替土纱进行手工织布。1894年,闽粤地区的手纺业“已有如风流云散”,“觅一纺纱器具而不可得”。洋布在中国的销量也越来越多,缓慢地克服了小生产者的顽强抵抗。洋纱洋布已经逐渐由沿海向边远腹地扩散。19世纪60年代,洋纱在中国土布生产中的使用率只占0.56%,90年代上升到18.94%。洋布在中国年用布总量中的比重,也从60年代的3.2%上升到90年代的13.39%。

——摘编自赵津主编《中国近代经济史》

(1)阅读材料一,结合所学,分析棉花引种对中国古代社会经济的影响。

(2)阅读材料二,结合所学,简述并评价晚清时期中国传统棉纺织业的变化。

材料一 王良佐,居临安观桥下。初中为细民,负担贩油,后家道小康,起肆于门,称王五郎

——(南宋)洪迈《夷坚志》

材料二 “杭州城内外,户口浩繁,州府广阔,坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖。盖人家每日不可阙者,粜米油盐酱醋茶。或稍丰厚者,下饭羹汤,尤不可无。虽贫下之人,亦不可免。”

——(南宋)吴自牧《梦粱录》

材料三 新都(新安),勤俭甲天下,故富亦甲天下,贾人娶妇数月则出外,或数十年,至有父子邂逅而不相认识者。大贾辄数十万,则有副手,而助耳目者数人,其人皆铢两不私,故能以身得幸于大贾而无疑。他日计子母息,大羡,副者始分身而自为贾。故大贾非一人一手足之力也。

——顾炎武《肇域志·江南十一·徽州府》

(1)从材料一和材料二中能够得出哪些历史信息?(2)王良佐贩油致富的故事是宋代商业繁荣的一个缩影。根据材料一和材料二并结合所学知识,指出王良佐贩油致富的有利条件。

(3)材料三中,顾炎武认为徽商具有哪些特点?

材料一 燕赵、秦晋、齐梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、南楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北,吉贝则泛舟而鬻诸南,布则泛舟而鬻诸北!虽秦、晋、燕、周大贾,不远数千里而求罗绮绸币者,必走浙之东也:赋税由实物改为交银,概行于天下。商税俱三十税一,不得多收。今天下之人不商其身,而商其志者,比比而然。

——摘编自范金民《明代地域商帮兴起的社会背景》

材料二 皖南古村落,地处安徽南部的山岭川谷崎岖之中,与山有着浓浓的情怀,素有“七山一水一分田,一分道路和庄园”之说。但皖南古村落同样与“生于斯长于斯”的水有着不解之缘……正是由于皖南古村落聚居环境的独特性,其水景观也呈现独有的特征。

——摘编自朱姝莹、陈永生《皖南古村落水景观特征分析》

材料三 当时在某些生产部门出现了不同于封建生产关系的新型的劳资关系。不少徽商恰恰成为新生产关系中“资”的一方……徽商崛起后,竭力扭转“重农抑商”的传统观念……明代初期对商人在服饰、住房、交往、子女参加科举等方面均有一系列的限制规定,决不允许突破。随着社会经济的发展,这种等级限制又是在长三角首先被徽商冲破……明后期,随着商品货币关系的发展,人们纷纷冲破封建礼法的等级限制,享受他们原来所不能享受的生活。徽商对这股奢侈之风又起到了推波助澜的作用。

——摘选自王世华《明清徽商是长三角兴起的重要力量》

(1)根据材料一,概括明代商帮兴起的主要原因。结合所学,概括产生于“新安”地区的商帮特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出皖南古村落的择地特点,并分析皖南古村落所体现的深刻文化内涵。

(3)有学者认为,“明清商帮是中国近世社会转型的助推器”。针对这一观点,有两种认识可供讨论:①明清商帮对中国近世社会转型起到推动作用;②明清商帮对中国近世社会转型的作用有限。根据材料三并结合所学知识,请选择其中一个进行阐述。

材料一 唐朝时期,长安有108坊,东都洛阳有103坊,扬州、苏州约有60坊,沙洲仅有4坊,市、坊严格分开并将居民区用围墙圈起来,实行坊里邻保制、按时启闭坊门制、宵禁制等。坊市制度的最大作用莫过于创设了一个法治的城市商业空间。

材料二 明清时期,南京、苏州、杭州的府城都是全国级别的丝织业中心。然而,江宁府本地不产优质生丝,苏州府境内的生丝生产规模也不大,远不及嘉、湖。所以,南京、苏州的商人每年都会去嘉、湖采购优质生丝,然后运往府城给各个作坊的生产供货;杭州因为离原产地较近,所以往往不需要中间商,商业资本操纵手工业生产的特征不明显。

——摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究:以苏州为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝城市管理的主要举措,并指出这些举措的最大作用。

(2)结合材料和所学知识,概括明清时期江南城市发展的主要特点,并分析出现以上现象的主要原因。

材料一 14 世纪初,尼德兰安特卫普的集市逐渐发展起来。安特卫普集市一年举行两次,每次开放两周。安特卫普的市政当局拥有管理集市的权利,制定了针对钱币兑换和商业信用的制度,不强迫外来商人必须出售所有带来的商品等。14 世纪20-30年代,安特卫普地区的集市吸引了整个尼德兰的商人和手工业者、英格兰羊毛商、布匹零售商,一些意大利商人、南德意志商人还带来了大量布匹、酒、胡椒、玻璃器皿、金属制品等。到了15世纪末,安特卫普集市开始向综合性的交易所转变。

——摘编自宁凡《15-16世纪欧洲集市的转变——以尼德兰集市为例》

材料二 明初以来集市日渐发展和繁荣,如盛产线罗纱绸的盛泽镇,“富商大贾数千里辇万金而来,摩肩连决”;以产包头绢而闻名的双林镇,“各直省客商云集贸贩,里人贾鬻他方,四时往来不绝”。在这些市镇上,作坊主们为适应日益发展的市场需要,不断扩大其生产规模,并雇佣了较多的工匠。这些市镇附近的农村越来越多地从事商品作物的经营。如有的种桑、蔗、红花,棉;有的种蔬菜、水果、烟草等,但作坊主们“得不到官方的鼓励”,作为农业经济补充的商品化,往往被限制在维持小农经益的再生产限度内。随着人口的增长,“政府也变得更加集权,以试图控制迅速增加的民众”。这一切都导致了市场力量的发育与运作过程完全被扭曲。

——摘编自韩大成《明代的集市》等

(1)据材料一,归纳安特卫普集市的特点。

(2)据材料二,概括明代集市发展和繁荣的积极作用。

(3)据综合上述材料,结合所学知识,从唯物史观角度分析两地集市转型一成一败的不同原因。

材料 唐宋里坊制演变从先秦到北魏,中国城市的居住区被称为"里",里周围有围墙。东汉后期开始出现"坊"的称呼并逐步取代了里。中唐以前,国家权力通过里坊渗透到城市的每一个角落和家庭。"坊正"是国家设置的基层官职,管理职责明确。里坊内严禁商业交易,民户不能临街开门,城市街道严禁侵占,"诸侵巷街、阡陌者,杖七十"。坊门昼开夜闭,禁止市民夜行,"诸犯夜者,笞二十"。

中唐以后,里坊制开始受到冲击并逐渐瓦解。城市中出现了"侵街打墙,接檐造舍"和坊内开店的现象,一些里坊"或鼓未动即先开,或夜已深犹未闭"。

宋初曾试图恢复隋唐的里坊制,重建坊墙,最终认识到"侵街"潮流势不可当。坊墙逐步被废除,商业店铺纷纷沿街而建,街巷最终取代了里坊,形成《清明上河图》中描绘的景象。同时,坊作为基层管理单位依然存在,但"坊正"的功能大大弱化。各类社会组织也从最初的"里社(会)合一"走向"里社(会)分离",并进一步蓬勃发展起来。

——据郑国《唐宋里坊制演变及其对当前社会管理的启示》等

根据材料并结合所学知识,对"唐宋里坊制演变"做出合理的解释。

材料一 自晚唐起,尤其在宋代,多层次、网络状的地方市场日益发展,形成由北方市场、东南市场、蜀川诸路区域性市场和西北市场构成的宋代区域市场。其中东南市场一方面有长江作为贯通全区的东西大动脉,另一方面又有汴水和江南运河与北方市场相联。这个市场又同南海诸国有密切的贸易往来。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

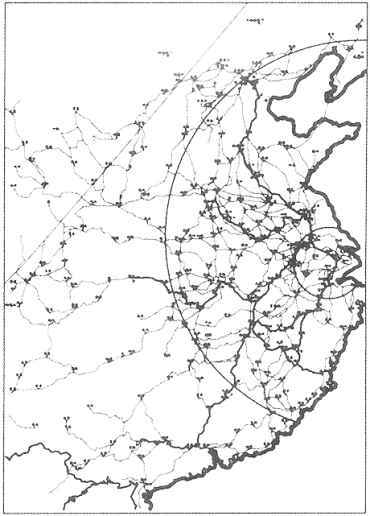

材料二 明清时期全国与苏南地区重要的商路示意图:

——摘编自李伯重《十九世纪初期中国全国市场:规模与空间结构》

材料三 19世纪60年代至清末,上海与全国各主要口岸间已形成比较固定的外贸转运网络。……这些主要口岸每年平均占上海外贸埠际转运的95%以上。九江的绿茶,汉口的茶叶、牛皮、猪鬃、芝麻,宁波的湖丝、茶叶、棉麻,芜湖的蚕丝等大宗土货都运往上海出口。对上海来说,有些口岸只是其外贸转运的一小部分,但是对于这些口岸来说,依赖上海外贸转运的程度非常高。

——摘编自唐巧天《论晚清上海作为全国外贸中心的影响力(1864-1904)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述从宋至明清贸易格局的变化及其原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析19世纪初至20世纪初上海贸易发展对社会经济产生的影响。