材料一、 图片二上文字是“除四川外,许于诸路、州、县,公私从便。主管并同见钱七百七十陌流转行使。”(陌,100文)

图一 图二

(1)图片一和图片二反映的货币各出现于什么时期?图片2中的货币与图片一中的货币相比有了哪些变化?结合所学知识分析出现这些变化的原因。

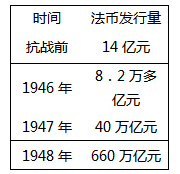

材料二、解放战争时期,上海五家专门印刷钞票的印刷厂,一分钟就印刷1600万元,日夜赶制,仍不能满足需要,甚至还要到英国和美国去印。那时货币贬值速度惊人。同样的100元钞票,1937年可买一头牛,到1947年只能买三分之一盒火柴。

国民政府法币发行量简表

(2)材料二的文字资料和表格资料反映了什么情况?请结合所学知识分析其原因和影响。

材料三、1933年3月9日,美国国会通过《紧急银行法》,授权财政部长把所有黄金和黄金证券转入国库,用纸币与之兑换;禁止金币、金条和黄金证券的出口,停止国外美元兑换黄金,放弃金本位制。

此后,联邦政府多次以不断上涨的价格购买黄金。由于每一盎斯黄金所值美元的数量持续上调,流通中的货币数量也就不断增加,而美元的价值则不断下降。从政府购买黄金开始,到美元重新定值的三个月中,美元贬值40.94%。

美元贬值使美国的商品获得更大的海外市场,使国内商品价格有了一定的提高。美元贬值使债务人、特别是农民的债务负担减轻了将近一半;而国库则由于保有黄金,从美元贬值中获利28亿美元。这笔款项除主要部分20亿美元被用作稳定国际汇兑中美元比价的稳定基金外,6.45亿美元被用来付清国民银行的债券,1.39亿美元用作联邦储备银行向工业贷款的基金。

——摘编自胡国力《塑造美国现代经济制度之路》

(3)材料三反映了美国金融改革的哪些内容?并根据材料四和所学知识分析这次金融改革出现的背景及影响。

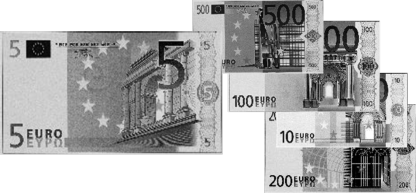

材料四、

(4)图中货币是什么时候发行的?它反映了世界经济发展的什么趋势?有什么影响?

材料一 由于唐末五代战乱,“坊市制”被破坏,宋初虽有所恢复,但无法重现旧貌。随着城市经济的发展,东京的商业活动开始出现“侵街”的现象,朝廷对这种现象虽然干预过,但屡禁不止…宋仁宗登基之初,只得认可这一事实,干脆将坊墙和市墙统统推到,宣告旧的坊市制度彻底崩溃…坊市合一使近代城市雏形出现,进一步推动了商品经济的发展…作为城市社会主体的市民阶层表现出旺盛的生活热情和欲望,创造出带有明显商品化色彩的都市文化生活…宋人极重传统节日,商人们利用传统节日,销售节日用品和纪念品。

--摘编自龙建国、廖美英《宋代商品经济的发展与文化艺术商品化》

材料二 1911年泰勒在其著作《科学管理原理》一书中提出了专业分工、标准化、最优化等科学管理思想…1913年亨利•福特和他的手下引进了流水线生产方式,采取了汽车通用零部件的理念,使生产一部车的时间由14小时减少到1.5小时。T型轿车就是这种生产方式的产物,它是廉价家用轿车的原型。美国登记在册的汽车由1900年的8000台增加到20世纪二三十年代的2700万台^1914年福特宣布将工作在生产线上的工人的最低工资增加到每天5美元,这几乎是当时美国产业工人平均工资的两倍。但是为亨利•福特工作不是一件容易的事。1928年,一家报纸将福特称为“工业法西斯主义”,装配线上的工作是重复的和计件的,“你可能会摔死,但是他们不会停止生产线”。当生产线和以前一样发生周期性停产时,工人就会被解雇,而且没有任何补偿。福特在生产车间安置监工,动辄就会解雇那些稍有不满的工人。但是,福特的确生产出了廉价的汽车,而且改变了美国的社会面貌。

--摘编自约翰•马克•法拉格等《合众存异:美国人的历史》

(l)根据材料一并结合所学知识,分析宋代坊市制度被打破的原因和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括福特引进流水线生产方式的背景,并分析福特引进流水线生产方式的影响。

材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。在浙江湖州,每亩桑田出售桑叶可获利5两白银,比种植水稻要高出一到两倍。当地部分养蚕人自己不种桑树,依靠购买桑叶养蚕。嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如,徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本ニ三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝海外贸易“一度活跃”的原因,并说明海外白银流入中国的主要背景。

材料一 在唐代,来华的西方各族人员,人数众多,规模空前。唐帝国的首都长安,就居住着来自欧、亚各地的侨民,成为古代的世界大都会。开通的社会风气,使当时长安人的服饰都受到西方的影响。妇女常常身披仿自中印度的披肩,头戴步摇(一种流行于萨珊波斯的耳环),男子汉“着胡帽”,更是司空见惯的现象。在沿海和内地的一些城市,更聚居着越来越多的来自西方的客商。

——何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)依据材料一和所学知识,概括唐代对于外来文化兼容并收的史实。分析这种文化包容状态形成的背景。

材料二 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂形成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州史考》

(2)依据材料二概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

材料三 文学作品能在一定程度上反映时代的真实性,如陈寅恪认为《桃花源记》反映了西晋末年盗贼并起,中原避难之人或远离本土迁至他乡,“其不能远离本土迁至他乡者,则大抵纠合宗族乡党,囤聚堡坞,捃险自守,以避戎狄盗寇之难”,即反映了十六国时期北方人民的历史情况。

(3)尝试写出你所知道的反映唐代历史的一句诗,并说明其所反映的历史内容。你如何看待文学作品的史料价值。

会馆和商会是极富中国特色的民间自发组织,其丰富的历史文化内涵有待挖掘。

材料一 会馆是中国民间的自发组织,迄今所知最早的会馆是建于永乐年间的北京芜湖会馆。早期的会馆绝大部分都设于北京。每三年在京举行一次科考会试,每科应试的人数众多。为方便这些人的食宿,各地在京官员,商人等共同资修建房舍,专门接待本乡本土的举子,此即为会馆。受此启发,工商各行业为协调关系,联络感情,也建立了一些行业会馆。明中叶以后,具有工商业性质的会馆大量出现,但这些工商业会馆仍保持着浓厚的地域观念,绝大多数仍然是工商业者的同乡行帮会馆。

——据王日根《中国会馆史》等

材料二 商会是由商人组成的合法团体。中国商会出现于20世纪初,在1912年后迅速发展起来。下表反映了1912-1918年全国商会数目及其会员数。

年份 | 商会数目 | 会员人数 |

1912 | 794 | 196636 |

1913 | 745 | 192589 |

1914 | 1050 | 203020 |

1915 | 1242 | 245728 |

1916 | 1158 | 193314 |

1917 | 1148 | 206290 |

1918 | 1103 | 162490 |

——据【美】周策纵《五四运动史:现代中国的知识革命》

材料三 据1949年的统计,北京有会馆建筑550余处。到了今天,除少数会馆还保存得不错,成为文物保护单位外,多数已经成为居民大杂院。

——据《北京会馆寻遗》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期北京会馆兴盛的原因,并说明其性质变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出全国商会的整体发展趋势,并说明其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出今天应如何对待上述会馆和商会。

材料一 在明代,特别是中叶以后……市场上的商品种类为数繁多,几乎任何东西都可能出现在市场之上。流通量和交易额最大的商品,是粮食、棉花、棉布、丝和丝织品。

——朱绍侯《中国古代史教程》

材料二 (清末)旧工业之衰落日甚一日。今试任入一家,观其日常所服用者,无论为必要品为奢侈品,其来自他国者恒十而八九。

——梁启超《饮冰室合集》

材料三 长期以来……个人生活所需要的物质产品和服务主要依靠国家的分配来满足,而不是通过市场的消费来满足。……生活消费用品经常匮乏。以市场为取向的中国经济改革带来了中国的消费革命,这场革命的重要标志是消费者自主地位的确立。消费者改变了过去被动地接受国家分配消费品的状况,而是更多地按照个人的情况主动地加以选择。而市场经济的发展使消费品和服务大大丰富,……给消费品的选择提供了广阔空间。

——周中之《全球化背景下的中国消费伦理》

请回答:

(1)根据材料一,归纳明代消费市场的主要特点。

(2)材料二表明明清末消费市场出现了什么现象?它对近代中国经济结构产生了什么影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国出现“消费革命”的原因有哪些。

材料一 交子的诞生,与经济繁荣有莫大的关系,可谓大时代与小地区的因缘巧合。最早的纸币诞生在四川,除了北宋本身的时代背景,也在于四川的特殊性。四川因为躲避隋唐战乱,经济相对独立,贸易繁荣,因缺铜而依赖铁钱,铁钱与铜钱的比价根据记载似乎在10:1,携带不便。最终,四川茶叶和马匹等贸易的发达以及四川的铁钱的笨重,导致交子在相对独立和特殊的四川诞生。

——摘编自徐瑾《白银帝国》

材料二 交子本由四川民间百姓发行,发行者不久财衰,交子不能兑现,就发生了诉讼。朝廷下令将百姓发行的交子收归官营,以朝廷财力支持交子的流通和价值的稳定,交子就形成了官方发行的纸币。初期交子的价值十分稳定,有效地支持了商品经济的发展。北宋末期,为了攻打西夏而大量增发交子,使交子的流通数量远远地超过了法定的限额,结果引发了严重的通货膨胀。于是,宋徽宗改交子为钱引,以增加百姓对纸币的信心。

——摘编自石俊志《中国货币法制史话》

材料三 民国初年,北京国民政府曾铸造银元以为国币,但未能从根本上解决币制混乱的问题。1933年南京国民政府决定实施“废两改元”,使银元成为统一流通的本位币,但辅币、纸币仍未统一。当时全球爆发了严重的经济危机,世界市场白银价格猛涨,中国白银大量外流,许多工商企业因此陷入困境。1934年南京国民政府开始加征白银出口税和征收平衡税,但制止白银外流的效果不理想。1935年政府果断决定币制改革,实行法币政策,实行白银国有,以中央、中国、交通三大银行所发行的纸币定为法币。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

(1)根据材料一、材料二,结合所学知识,分析北宋交子产生的背景。

(2)根据材料三,结合所学知识,概括1935年国民政府币制改革的原因。

(3)根据以上材料,结合所学知识比较说明北宋交子和民国发行纸币产生的相同影响。并结合两种货币最终消亡的命运谈谈对纸币的认识。

8 . 扬州盐商泛指古代两淮地区的盐业商人群体。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “扬州繁华以盐盛”,其发轫期远可追溯到西汉时期。从隋朝开凿京杭大运河以来,扬州逐渐形成南北交通的枢纽和全国财货的集散地,成为盐运漕运的重镇。明中期以后,随着商品流通领域扩大,经济活动频繁,扬州也出现了继汉唐以后的第三次繁荣,形成为全国重要的商业资本集团。

——摘编自王伟康《两淮盐商与扬州文化》

材料二 扬州文化铸就与官员有巨大的热忱,总持风雅,盐商的乐此不疲慷慨解囊,群众的直接效力尽显才智都有关系。如大型玉雕《大禹治水图》的制造,是乾隆直接过问指挥,扬州政府官员负责,扬州艺人悉心制作,才成就了工艺史上的极品。再如源于盐商“例蓄花雅两部”的对戏剧的情有独钟,四大徽班才次第晋京,是皇上倡导,扬州政府官员亲自组织,盐商的积极效力,扬州戏曲的繁荣土壤,才使中国戏剧有了划时代的里程碑。

——摘编自扬州大学学报《扬州盐商对扬州文化遗产保护和开发理念的现实意义》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期扬州盐业兴盛的背景。

(2)结合材料二和所学知识,归纳扬州盐商文化形成的原因和历史影响。

9 . 金融领域的稳定和社会经济的发展。阅读材料,回答问题。

材料一 汉初沿用秦“半两”钱,货币面文为“半两”(12铢),但实际重量往往只有8铢、4铢,甚至更轻。贵族、豪商大量盗铸货币,以牟取暴利。汉武帝初年,曾经改铸三铢钱。元狩五年(公元前118年),铸五铢钱,恢复秦始皇时代货币“重如其文”的制度。汉武帝除了以严酷的刑法禁止私铸货币之外,并下令取消郡国铸钱的权利,将铸币权收归中央。因为禁令十分严格,新币铸造质量又相当高,盗铸无利可图,于是币制得到较长期的稳定。

——摘编自张岂之主编《中国通史·秦汉魏晋南北朝卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝实行货币官铸的主要影响。

材料二 《宋朝事实》载:“四川山路峻险,铁钱脚重,难于赍挈”,“当时设法者措置得宜,常预桩留本钱百万贯,以权三百万贯交子(纸币),公私物一,流通无阻,故蜀人便之。”元末人陶宗仪的《南村辍耕录》中收有散曲《醉太平》小令:“堂堂大元,奸佞专权。开河(黄河)变钞(钞票贬值)祸根源,惹红巾(起义军)万千……。”

(2)结合材料二和所学知识,说明宋朝交子流通的背景并比较宋元时期纸币流通的作用有何不同。

材料三 三十年代初,中国白银被西方列强大量抢购,经济形势日益恶化。同期,日本企图形成日满华经济区,以推进华北的分离。为此国民政府于1935年11月颁布《法币政策实施法》及《兑换法币办法》,设立专门委员会,办理法币发行等事宜。规定一切款项概以法币为限,禁止白银流通。……法币的发行一举结束了千百年来货币发行与流通的混乱状态,实现了中国币制的统一。相对于旧的货币体系和制度,能更深、更广、更多层面的发挥对经济的调节作用——这也是现代经济的特征之一。并形成民族国家经济共同体,在金融方面完成了对日作战的准备,为“增强抗战能力之最大因素。”

在抗日战争和解放战争期间,国民党政府采取通货膨胀政策,法币急剧贬值。1937年抗战前夕,法币发行总额不过14亿余元,到日本投降前夕,法币发行额已达5千亿元。到1947年4月,发行额又增至16万亿元以上。1948年,法币发行额竟达660万亿元以上,等于抗日战争前的47万倍,物价上涨了3492万倍,法币彻底崩溃。

——摘编自《中国货币银元》《民国中央银行货币史·法币》

(3)依据材料三和所学知识,概括国民政府进行币制改革的原因和主要措施分析国民政府法币政策变化的影响。

材料四 在布雷顿森林体系下,美元可以兑换黄金和各国实行可调节的因定汇率制,是构成这一货币体系的两大支柱,国际货币基金组织则是维持这一体系正常运转的中心机构,它有益督国际汇率、提供国际信贷、协调国际货币关系三大职能。

1960年,罗伯特•特里芬指出,布雷顿森林体系存在着其自身无法克服的内在矛盾:在黄金生产停滞的情况下,如果美国的国际收支长期保持顺差,国际储备资产就不能满足国际贸易发展的需要;如果美国国际收支长期保持逆差,又会造成美元泛滥。“美元无论是多是少,均会造成世界经济灾荒”的内在悖论应当如何解决,被国际经济学界称为“特里芬难题”。到1971年,美元贬值的形势越来越明显,面对着各国要求兑换黄金的巨大压力,尼克松被迫切断美元和黄金的联系。

——摘编自《关于特里芬难题和布雷顿森林体系——现代经济学学习笔记之五十二》等

(4)根据材料四,指出1971年“特里芬难题”的结局并结合所学知识说明该结局的原因

10 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一交换的发达,促进了货币流通量的增加。北宋除铜、铁钱外,金银也作为半流通性货币,租税的征收、官俸的发给和对外贾易都使用银两。北宋的铜钱尽管铸造的比过去多,但“钱荒开却十分严重。为此,政府规定四川等地只能用铁钱流通.由于携带不方便,10世纪末,成都出现了所谓的“交子铺”,发行纸币代替铁钱。1023年,北宋政府看到发行交子有利可图,遂正式创立“交子务”,改交子为官办,以36万贯铁钱作准备金,定期发行,限额125万余贯,流通区域仍限于四川。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二中国从宋代至元明时期,商品经济发展迅猛,长途贸易也随之发展起来。客观上需要易于携带且价值量大的货币。明朝建国初是以铜钱为法定货币,洪武八年,明太祖命中书省造大明宝钞,在发行时就以法律禁止民间不得以金银、实物交易,违者治罪。但由于明代宝钞的发行并无准备金,宝钞在发行之初便出现通货膨胀现象,导致了百姓对宝钞的极不信任并弃而不用,迫使明政府接纳和认可了这一趋势。万历年间实行“一条鞭法”,“计亩征银”,最终在制度上确立了白银法定货币的地位。明代银本位制的一个致命缺陷在于货币供给的不稳定,无法根本解决白银的供求矛盾,是历史的机遇促成了白银货币化切实可行。

——摘编自陈昆《宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋时期“交子”出现的原因及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝时期白银货币地位的变化并分析明中期白银货币化的背景。