材料一 西域道通以后,天山南北地区第一次与内地为一体,在中国历史上具有非常深适的意义。除此以外,中原同西域乃至更远地区之间,经济。文化联系日益密切。西域的葡萄、石榴、苜稽、胡丘、胡麻、胡瓜、胡蒜、胡桃等植物,陆续向东土移植;西域的良马、索驼、各种奇禽异兽以及名贵的毛贸品,也都源源东来。以后,佛教和佛教艺术也经中亚传到西域,再向东土传播,对于中国文化发生了根大的影响。中原地区则向西域输送大量的丝织品和金属工具,并把铸铁、畲井(包括并渠)的技术传到西域。这种频繁的经济、文化交流,促进了西域社会的进步,也丰富了中原汉人的物质生活和精神生活。

——摘编自翦伯赞主编《中国史纲要(上、下)册》

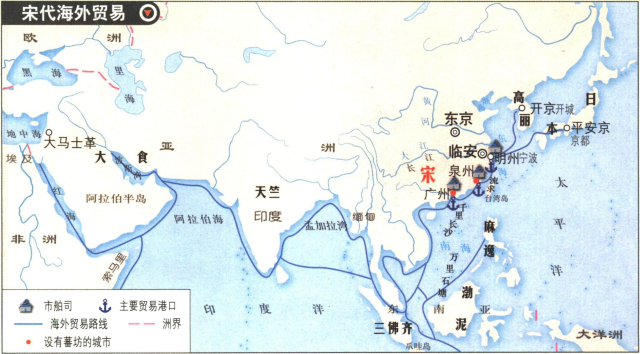

材料二 宋朝对外贸易示意图

(1)根据材料一,概括说明西汉丝绸之路开辟的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳宋朝对外贸易的特点。

材料一 宋代的国内市场既包括交流各地商品的全国性市场,又包括以城市为中心的区域市场,还包括以乡村草市为代表农村基层市场。当时流通的商品,既有粮草布帛、耕牛等,还有各地的土特产和著名的手工产品,如定州缂丝,苏州黄草心布,越州寺绫等;同时,海外进口的商品也大量涌现,如从日本流入的金沙金珍珠、药珠等。从商品的流动方向来说,以淮河为界,可分为“南货”与“北货”。当时这些南北货的中转交换地点是作为海港的密州、澉浦镇等,内陆城市的永兴军、江陵、寿春等;南宋时则有盱眙军、楚州北神镇、杨家寨等。然而,虽说是南北货的交换,但北方产的除绢、药物之外,基本上是南方产的物资流入北方。

——摘编自包伟民《宋朝简史》

材料二 商业贸易是推动经济形态变革和深化国际分工的动力。纵观世界近代史,世界市场的产生和形成过程,正是国际贸易从西欧,从环地中海区域逐渐扩展到非洲、亚洲、南北美洲及大洋洲的历史。15世纪末以来,大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,大批黑人也被贩卖到美洲大陆为奴隶。葡萄牙西班牙、尼德兰法国、英国等国相继成为国际贸易与航运中心。18世纪60年代以来,欧洲的资产阶级,尤其英国人奔走于世界各地,到处扩张到处创业到处建立联系,进一步开拓了世界市场。在此过程中,现场看货的传统方式让位于凭样品签约,期货交易额增长很快。20世纪初,世界市场最终确立。

——摘编自萧国亮《世界经济史》

(1)根据材料一、概括宋代国内市场的特点,并分析其原因。(2)根据材料二并结合世界近代史相关史实,说明商业贸易发展与世界市场形成之间的互动关系。

材料一 唐代巴蜀地区城市居民生活所需的农副产品、日常用品,乃至各种奇珍异宝,皆能在市场上买到,农村地区的手工业品、农副产品源源不断输送至城市市场中。城市中居民大都脱离农业生产,生活所需多从专业化的“米市”“布市”中采购获得。各大城市中的夜市悄然兴起,在“市”以外各坊日渐散布商肆店铺。城市中还出现了大量的酒肆、酒楼,开设了大量的旅店以供住宿,不仅有许多官、私医生可为人们诊病,而且还设有药市或药肆等为居民买药提供方便。

——摘编自李映涛《唐代巴蜀城市商业发展特征浅析》

材料二 15~18世纪,英国伴随着城市经济的扩张,旧的国内贸易格局逐渐被打破,商业联系加强,跨区域长距离贸易迅速增多,大宗商品如羊毛、呢绒、谷物、畜产品等都在国内市场上大规模地跨区域流动,统一的国内市场最终形成。对外贸易主要贸易区由最初的欧洲拓展到东印度和美洲,到l8世纪英国对外贸易已经遍布全球各地。 1554~1680年间建立了 49 个股份制公司,至1695年,增加到150个。商店、交易所、客栈等灵活自如、方便及时的新的流通方式出现。伴随16、17世纪商业规模的进一步扩大,各种信用手段如借贷、汇票、期票、债券和抵押等都已流行。 17世纪中期以后,汇票也成为一种可转让的票据。18世纪时,信用是贸易运作的关键,许多公司的资产都是以信用结算而不是以现金结算,筹措资金也变得更加复杂。与此同时,政府也进行了公共财政改革,以发行证券与公债券来筹集资金。

——摘编自王瑞红《转型期英国商业发展及对商人的挑战》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代巴蜀城市商业发展的特征,并简评其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明转型期英国商业发展的主要表现,并分析其原因。

材料一 当时的明朝是世界上最为强大的国家和核心经济体,在对外贸易中保持着巨大的顺差。中国的瓷器、丝绸的出口在世界贸易中占有主导地位,而这些商品的出口换来的大量白银使中国成为当时世界白银的“终极秘窖”,以平衡中国几乎永远保持的贸易出口顺差。私人海上贸易与白银货币化的双向互动,见证了明朝市场经济的发展与繁荣,并且成为了明朝走向世界的纽带,使得明朝参与了世界贸易体系的初步架构,在世界贸易的整体化过程中扮演了举足轻重的作用。

——据陈延轩《浅析明朝私人海上贸易与白银货币化之关系》

材料二 与此同时(两次鸦片战争之后),外国进口商品的数量和种类大幅度增加,倾销地区的范围更加扩大。同时中国丝、茶等大宗商品及其他商品的出口量也不断增加。由于英人赫德、李泰国长期担任中国海关总税务司一职,致使出口商品的销售价格不断下跌,中国在对外贸易中开始逐渐处于不利地位。在国内某些地区,自给自足的自然经济已经解体。城乡各地出现生产凋敝、经济萧条的状况。许多手工业工人和部分农民破产失业,其中的一部分成为外资企业和洋务企业的雇佣工人。

——据田兵权《试论中国近代农村经济的演变》

材料三 地理大发现……表现之二,是促进了世界人种的大规模流动,世界人种的地理分布开始发生重大变化。白种人跨出了欧洲,首先来到非洲,接着征服了美洲,并就此定居下来。美洲的原有居民印第安人遭到残酷地虐待与屠杀,人口锐减,造成美洲劳动力资源严重不足,最终导致了大量的非洲黑人被贩卖到美洲做奴隶。结果,美洲出现了有史以来世界上最大规模的人种汇合。不同种族之间的通婚造成许多混血种人,种族之间的联系空前加强。

——据池小平《地理大发现的基本动因和重大影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述明朝中国在中外贸易中的地位,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括两次鸦片战争后中国经济领域的变化,并分析这些变化对中国民族工业的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新航路开辟后世界人种流动产生的影响。

材料一 就宋代整个市场情况看,由一系列的城市、镇市和墟市组合而成的区域性市场,自小而大地发展起来了。这些市场可分为:以汴京为中心的北方市场,以东南六路为主的东南市场,由广南东西路组成的两广市场等。货币的发展是宋代商业发展在深度上的一个重要标志。在宋代,金、银、铜钱和铁钱是主要货币。铜钱不仅在国内和周边各族之间流通,也在南海诸国流通。随着商业信贷关系的发展,宋代最先产生和使用了交子。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料二 经过“商业革命”,欧洲已经快速富裕起来了。相应地,对贵金属的需求和供应空前增加;有了早期的银行信贷业务;出现了经过政府批准的各种股份公司、商业机构;每个国家都建立起自己统一的货币,以适应贸易和工业的需要。“商业革命”的深入发展与近代民族国家在欧洲成为普遍现实几乎是同步的。所以,在“商业革命”后期,所有民族国家都把“商业革命”抓在自己手里。这样“重商主义”也就应运而生了。

——摘编自陈乐民等《欧洲文明扩张史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代商业发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代欧洲“商业革命”产生的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明宋代商业发展和欧洲“商业革命”带来的启示。

材料一 随着南宋湖北地区军事战略地位的上升,汉江漕运功能越来越显得重要,同时问题也随之出现。汉水运量增大,而官府所付漕运脚钱不仅没有增加多少,反而由于支付湖广会子,而实际脚钱呈下降趋势。以当时市值而论,2贯700文湖广会子才可兑换一贯铜钱交子。由于湖广会子贬值严重,到达鄂州的纲船听说要改拨襄阳,没有不张皇失措的。另一方面,汉江下游嶓冢、仓浪、大别一带,水势湍急,但从汉口溯流至郢州,滩碛比较少见,行船尚不算困难。郢州、襄阳以上水道有所谓36滩之险。纲运至此,必须换上数百小舟转漕,谓之“般滩”,所需费用大大增加。

——摘编自王瑞明、雷家宏《湖北通史宋元卷》

材料二 明末清初80年间,受战乱和人口锐减的影响,汉江航运一度比较冷清。随着康熙中期社会秩序的恢复,汉江上游人口的大幅度增长(部分来自于周边人口涌入),由于汉江流域尤其是山区耕地及亩产增加,经济作物烟草、药材、漆树、油桐、木耳、香蕈等扩种,农业商品化率的提高,以及秦巴山区手工工场的兴办,到乾隆年间有了明显变化,嘉庆、道光两朝形成汉江航运繁荣时期。与此相应,汉江干支流一批城镇逐渐兴盛起来,如汉中港、兴安港、老河口港、襄樊港等等。在汉江流域城镇和集市的流通货物品种,基本上都是日常用品,并且借助汉口镇大批的商人群体,大大加快了本区域的商品流通。

——摘编自张笃勤《文化视域的汉江与武汉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋汉江漕运的主要困难,并说明此时期汉江水运地位突显的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清代汉江流域经济发展的表现,并分析其原因。

材料一 忽必烈时期,元朝就建立起从蒙古本部通往窝阔台、察合台汗国(主要领土位于今中亚地区)的驿道,从山西雁门至别失八里置30个新的驿站,伊利汗国(主要领土位于今西亚地区)又把中原地区的驿站制度推行到其境内。元朝与各汗国都在交通大道上置护路卫士,颁布保护商旅的法令,维护路途的安全。东西方之间使节、商旅、僧徒、旅行者的双向流动络绎不绝,他们的身影和足迹昭示了亚欧大陆全面接触和互动的肇端,中国与欧洲从来没有如此接近。

——摘编自石云涛《元代丝绸之路及其贸易往来》

材料二 公元13世纪,蒙古游牧民族,特别是其上层的统治集团已逐步受到中原汉族文化的影响,对粮食、纺织品、饮料等的需求越来越大。元政府不惜以“重利诱商贾致谷帛用物”,不但给北上通商的色目商人发金银牌符以使其获得乘驿优惠,而且“特免收税以优之”。……尽管蒙元统治者在入主中原后必然受到汉族文化的强烈影响甚至被其“征服”,但蒙古游牧民族的这种“重商”传统观念及其相应的蒙元帝国的有关经济政策与中原汉族统治阶级一向主张的“重农抑商”传统政策总是有所不同,至少也是有一定距离的。这对于包括丝路贸易在内的蒙元内外贸易经济,无疑起着积极作用。

——摘编自蒋致洁《蒙元时期丝绸之路贸易初探》

(1)根据材料一,概括元朝政府维护丝路畅通所采取的措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析元朝政府“重商”的原因及意义。

材料一 明清时代是江南市镇发展繁荣的时期。苏州常熟县的潢泾镇(即明代太仓的赵市)宋元时是大镇,明初因遭兵火“闾里为嘘”,但到明成化年间又恢复成市。进入清朝以后,在它的周围又涌现出一批小市镇。如镇西南七里有乾隆末年成市的归家庄,镇东南九里有乾隆中兴起的时思庵镇,镇西北十里有陆河镇,西北十二里有横塘市。

市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达又靠近沿海,利于海上贸易,是商品经济发达的地区。吴江的河里、平望,湖州的南浔,都是著名的水乡市镇。这些市镇有的以经营手工业为主,有的以某些行业著称,有的是农副产品的交易市场或产地等。随着市镇的发展与社会经济的发达,明中叶以后,在经济作物和水陆交通发达的地区,先后出现了一批著名的工商业市镇。如苏州的盛泽、平望、唯亭,嘉定的南翔、诸翟,湖州的南浔、乌镇等地。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。

——何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801--1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占人口全国总人口的52%.年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

--刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇发展的原因及其发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。请结合以上材料并结合所学知识,谈谈你对城市化的认识。