1 . 要保证社会经济健康平稳有序发展,就必须要协调好农业。工商业内者之间的关系,优化各行业之间的结构,努力促进各行业共同发展,这是我国古代长期实行的经济政策对我们的启示。阅读材料,回各问题。

材料一 “僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥”。

——《史记·商君列传》

(1)材料一阐述了商鞅怎样的经济政策?该政策对秦国产生的影响是什么?

材料二 世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也.。

——黄宗羲《明夷待访录》

(2)材料二体现了黄宗羲怎样的思想?

材料三 朕观四民之业,士之外农为最贵,凡士工商贾,皆损食于农,故农为天下之本务,而工贾皆其末也。……逐末之人多,不但有害于农,而并有害于工矣。

(3)在对外贸易方面,清政府的哪些政策反映了雍正帝的上述思想?这些政策对中国社会的发展产生了怎样的不利影响?

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一1683年,清朝政府指定广州、漳州、宁波、云台山四处为外国人来华通商口岸。

1717年,康熙以防范西方各国可能对中国侵略为由,除保留东洋贸易外,对南洋各国只允许外国来华,禁止中国商人前往贸易。1757年,清朝政府决定关闭漳州、宁波、云台山三个口岸,只留广州一口通商。随后,又设立了公行,兼有外交和商务两重任务的半官方机构。此外,清政府还在广州设立商馆,制定对外商的防范措施,并对国内出口货物的种类和数量也严加限制,如严禁粮食、五金、硝磺等出口。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

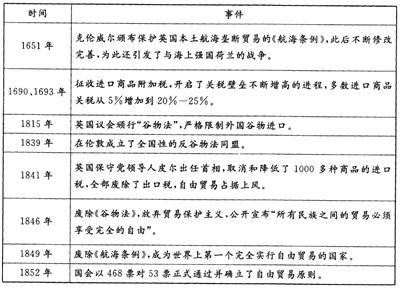

材料二表2近代英国贸易政策变化大事记

一据钱乘旦等《英国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出清政府贸易政策的变化趋势,并简析其影响。

(2)根据材料二指出近代英国贸易政策发生的重大变化?结合所学知识分析这一变化产生的主要原因。

3 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一英国东印度公司创于1600年,最初的正式全名是“伦敦商人在东印度贸易的公司”。它由一群有创业心和有影响力的商人所组成,这些商人获得了英国皇家给予他们的对东印度的一定期限的贸易专利特许。随后该公司在印度加速扩张,通过组建武装力量占据了印度的一些重要据点,通过垄断鸦片、食盐、烟草等贸易,积累了巨额财富。从18世纪60年代起,东印度公司开始走下坡路。1813年,东印度公司对印度的贸易垄断权被取消。同年,英政府又取消了它对中国的贸易垄断权。种种权力被取消后,东印度公司走上了破产的道路。1858年,东印度公司用尽毕生精力为英国聚敛到足够的财富之后,被一脚踢开,东印度公司被英国政府正式取消,英国政府开始直接统治印度至1947年。

——摘编自百度百科

材料二清代的广州十三行是在明代市舶司制度的基础上建立起来的一种新型洋行制度。“十三行之立,当为康熙二十一年至二十四年(1682—1685)四年间事。”“论其性质,始则纯属评定货价、承揽货税之商业团体,继乃兼及外交行政。”

在清初,并没有特定的机构来管理对外贸易,直到康熙二十四年(1685年)弛禁后,才设立了专门负责对外贸易和关税的征收的机构粤海关。粤海关的设立促使了专门负责对外进出口事务的洋行商人的出现和洋行制度的创建。乾隆二十二年(1757年),清政府下令封锁闽浙海关,仅保留广州一处作为通商口岸,所有进出口物品必须由广州十三行负责办理。行商是中国对外进出口贸易的垄断者,他们完全充当中国地方政府与外商之间的中介人,主要负责销售外商货物,帮助洋商置办货物,并负责代扣进出口税等与贸易相关的事宜。自1757年至1842年的85年之间,广州成为全国最繁华的贸易集结地。到了十九世纪四十年代以后,十三行逐渐没落。

——摘编自陈精精《浅析广州十三行》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析东印度公司成立的主要目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括英国东印度公司与中国广州十三行的相同点。

(3)东印度公司和广州十三行均在19世纪中期消失。结合材料及所学知识分析其原因有何不同?

| A.自给自足自然经济占主导 |

| B.重农抑商政策的延伸 |

| C.统治者固步自封的思想 |

| D.西方殖民者的入侵 |

5 . 社会转型一般是指社会变迁,它包括社会结构的变动和体制的转变。阅读下列材料,回答问题。

材料一 当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有农业革命、金融革命、商业革命、能源革命。

材料二 明清时期,从全球角度看,在思想革命、科学革命、政治革命与工业革命的推动下,西方国家已在从农耕文明转向工业文明的路径上高歌猛进。由于明清两朝统治者未能认清时代潮流,采取了逆大势而行的政策,社会转型因此难以启动。直到鸦片战争爆发,在西方坚船利炮的逼迫下,中国才开始艰难地探索现代化的路径。

——摘编自徐小宁《中国古代历史中的社会转型》

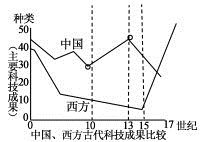

材料三 中国、西方古代科技成果比较图

(1)依据材料一并结合史实指出宋代在“农业革命、金融革命、商业革命、能源革命”方面的具体表现。

(2)依据材料二、三和所学知识,分析明清时期西方在近代化的道路上“高歌猛进”而中国却“难以启动”的原因(提示:可以从政治、经济、对外关系、科技等角度对比)这种差异给中国带来了什么影响?

| A.明朝政府对外政策没有建树 |

| B.当时中外经济交流受到一定限制 |

| C.明朝政府此时放弃海禁政策 |

| D.当时中国在外交中处于被动地位 |

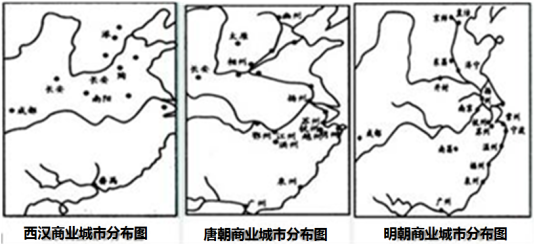

| A.闭关锁国的政策 | B.人工运河的开凿 |

| C.政治中心的变化 | D.经济重心的南移 |

| A.促进了自然经济的发展 |

| B.绝对禁止任何人进行对外贸易活动 |

| C.阻碍了商品经济发展 |

| D.是相对宽松的商业政策的体现 |

| 记述 | 出处 |

| “贾人有市籍者,及其家属,皆无得籍名田,以便农。 敢犯令,没入田僮” | 《史记·平准书》 |

| “身与同居大功以上亲执工商,家传其业不得仕” | 《唐律疏议·诈伪》 |

| “鬻卤盐三斤者仍坐死”,“私有茶一两笞四十, 四十两徒二年” | 南宋《庆元条法事类》 |

| A.严禁私人占有土地是抑商政策的发端 | B.允许商人入仕是商业繁荣的主要表现 |

| C.古代统治者固守重农抑商政策 | D.农民在农耕时代文化价值观念中最为尊贵 |

| A.推行海禁政策 |

| B.鼓励对外贸易 |

| C.造船技术落后 |

| D.禁止对外交往 |