材料一 到16世纪,葡萄牙已占领非洲西岸、非洲东岸、印度西岸的一些地区,控制了欧洲绕非洲到印度的航路。它占领了马来半岛上的马六甲,掌握了由印度洋通往太平洋的交通咽喉,又侵占有“香料之国”之称的摩鹿加群岛,后又窃据了澳门。在美洲它主要占领了巴西。当时,葡萄牙以侵占军事据点为主,同时以垄断商路、建立商站、进行欺诈性贸易的方式掠取了大量财富。西班牙的侵略以美洲为主,主要目的是掠夺金银。除巴西以外的中、南美洲广大地区,都被划入西班牙庞大的殖民帝国的版图之内,亚洲的菲律宾也沦为西班牙的殖民地。西班牙殖民者大肆虐杀印第安人。

——摘自高中历史教科书《世界近代现代史》

材料二 19世纪中期西方列强殖民扩张简表

——摘编自高中历史教科书《世界近代现代史》

(1)结合材料一、二和所学知识 分析指出19世纪中期西方殖民扩张的特点。

(2)有人说,19世纪末20世纪初列强瓜分世界的过程实际上是资本主义世界体系建立的过程。请加以说明。

材料 1650年—1900年世界人口估计数(单位:百万)

| 1650年 | 1750年 | 1850年 | 1900年 | |||||

| 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | |

| 欧洲 | 100 | 18.3 | 140 | 19.2 | 266 | 22.7 | 401 | 24.9 |

| 美国加拿大 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 26 | 2.3 | 81 | 5.1 |

| 拉丁美洲 | 12 | 2.2 | 11 | 1.5 | 33 | 2.8 | 63 | 3.9 |

| 大洋洲 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 2 | 0.2 | 6 | 0.4 |

| 非洲 | 100 | 18.3 | 95 | 13.1 | 95 | 8.1 | 120 | 7.4 |

| 亚洲 | 330 | 60.6 | 479 | 65.8 | 749 | 63.9 | 937 | 58.3 |

| 总数 | 545 | 100.0 | 728 | 100.0 | 1171 | 100.0 | 1608 | 100.0 |

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

上表能够反映世界人口变化的多种趋势。指出其中两种变化趋势并说明形成的历史原因。唐宋以来,人们越来越重视棉花种植。《农书》记载,棉花“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效,得御寒之益”。元以后,历代统治者积极出版植棉技术书籍,劝民植棉。明万历时,织工创造出提高棉布质量的方法,“多穿地窖,深数尺,作屋其上,檐高于平地仅二尺许,作窗棂以通日光。人居其中,就湿气纺织”,因而织出了高质量的棉布。棉花已超过丝、麻、毛,成为主要的纺织原料。

——摘编自陈钟毅《中国棉纺织史》

(1)依据材料,概括唐宋以来棉花逐渐成为主要纺织原料的原因。

1786年,美国的种植园主开始注意到,英国机械化棉纺织业迅速扩大导致棉花价格不断上涨。种植园主大量种植棉花,美国向英国出口的棉花数量迅速增长。1793年,为了满足棉花的加工要求,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。

19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土,或从外国政府那里获得,或通过武力逼迫美洲印第安人获得,这些土地都非常适宜棉花种植。为了大规模扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——摘编自贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(2)结合材料和所学,概述美国成为新兴棉花帝国的过程。

材料一 工业革命发生后,英国的国民收入由1801年的232百万英镑大幅增至1881年的1051百万英镑,增长了约3.5倍。农业在国民经济中的产值比重由1770年的45%大幅降至1881年的10.4%,工业在国民经济中的产值比重在1770—188l年间大幅上升,由24%上升至37.6%,服务业在国民经济中的产值比重由1770年的31%上升至1881年的52.1%,超过了一半。

——摘编自许兵《工业革命与产业结构演变——一基于历史与逻辑的视角》

材料二 1851年英国女性人口为1070万人,其中参加工作的妇女有283万人,大多集中在纺织业、服装业、帮佣。另外,采矿业、金属业、造纸、印刷、食品、水泥、制砖、玻璃等行业也雇佣了一部分女工。不过,在产业部门工作的女工实际上并不多,约占该年有工作妇女总数的28.300,在英国女性人口中仅占7.6%左右。

——摘编自张云《从(南方与北方)出发论英国工业革命时期的女性》

材料三 大批农村人口流入城市以后,城市的工业和第三产业却不能提供足够的就业岗位来吸纳这些人口,导致失业现象极其严重。流入城市人口的激增,使得城市原有的住房不能满足需要,城市住房十分拥挤。由于城市居住条件太差,导致卫生环境十分恶劣,疾病到处流行。英国工业化初期使用的主要能源是煤炭,煤烟尘和水蒸气的结合,这使伦敦成了世界著名的“雾都”。

——摘编自吴雪《回眸工业时代开端——浅析工业革命影响》

(1)根据材料一、二,指出工业革命给英国社会的影响。

(2)综合以上材料并结合所学知识,谈谈工业革命带给我们的启示。

材料一 1580年以后,西班牙人开辟了一条横跨太平洋的新航路,将运至马尼拉的生丝、丝绸等中国商品以大帆船装载,直接输往墨西哥。随着这条“太平洋丝绸之路”的开辟与发展,马尼拉的生丝价格迅速上涨。因此,东南沿海的中国商人纷纷移民马尼拉,聚居从商,形成著名的“生丝市场”。市场上的中国生丝绝大部分由大帆船运往美洲,所以马尼拉实际上已成为中国与美洲之间远程贸易的中转站,而“马尼拉大帆船”也往往被视为装载中国货物的商船。然而,西班牙人在与中国的贸易中始终处于结构性的贸易逆差地位,为弥补这种贸易逆差,他们不得不支付作为硬通货的白银。因此,在持续两个世纪之中,形成独特的丝、银对流格局。

——摘编自王家范等《大学中国史》

材料二 1852年美国培里舰队奉命前往日本要求开国,作为美国前往中国的太平洋航路上的中继站,以便将美国产业革命期间生产的棉制品输往中国。1854年日美签订《神奈川条约》,至此中日美三国被北太平洋航线稳定的串联在一起,中美交通更加便利。19世纪50年代之后随着蒸汽机和锅炉的不断改进,蒸汽机船的动力不足问题得到解决,蒸汽机船的远洋航行成为可能。1867年美国成立太平洋邮船公司,经营加利福尼亚至上海、横滨航线。这是1887年以前横贯太平洋唯一的定期航线。19世纪末,美国将对外发展的重心放在了太平洋和东亚,更加重视和需要广阔的中国市场,以利于美国对华进行商品和资本输出。通过在太平洋的殖民扩张,美国开辟了到达中国的新航路,即美国西海岸——夏威夷——关岛——菲律宾——中国。

——摘编自祖俊:《18—19世纪中美太平洋航线的发展》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括16世纪“太平洋丝绸之路”开辟的历史背景并分析对当时中国社会发展所产生的影响。

(2)根据材料一、二,指出19世纪中美太平洋航线与16世纪“太平洋丝绸之路”相比发生了哪些变化,并结合所学知识分析这些变化产生的主要原因。

19世纪中期国际贸易部分情况统计表(单位:亿马克)

| 年份 | 世界贸易总额 | 英国 | 法国 | 德国 | 美国 |

| 1850 | 145 | 33.8 | 15 | 21 | 12.8 |

| 1870 | 374 | 91.8 | 45 | 42 | 34 |

| A.资本主义世界体系最终建立 |

| B.欧美工业国成为世界市场的主导 |

| C.欧美各国经济发展趋于平衡 |

| D.英国对外贸易增速居于世界首位 |

材料一

材料二 第二次工业革命重要成果表

——摘编自人民版《历史·必修二》

(1)根据材料一,指出这次工业革命的影响。

(2)根据材料二,指出第二次工业革命开发出的新能源有哪些?结合表格及所学知识,概述第二次工业革命的主要特点。

8 . 城市是人类文明的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一宋代,商业的发展遂致坊市制崩溃。一些大都市形成了一条又一条的商业街。……草市进一步发展,国家在那里设立镇这一行政单位,以进行管理。在镇的下面,还设立了市。镇市都是新兴的工商业城市,在宋代广泛出现,有的镇在人口、商业税收方面,都超过了管辖它的州军的治所城市,……而是完全意义上的工商业中心城市,所以有些学者把这一现象称为中国的城市革命。宋代集市贸易也有发展,有专门的菜市、花市、书市等。在都市中,也出现了定期集市,形成了地区性的、全国性的、甚至还是国际性的定期商品交易会,规模庞大,商品众多,各地各国商贾云集,十分热闹。

材料二随着工业革命的发展和工厂体系的建立,大批的人涌入新的工业中心。巨大的新的城市人口因为能从世界各地获得粮食而得到供养。技术和医学上的进步有可能消除以前曾大批害死城市居民的瘟疫,甚至可能是城市生活变得较可忍受、较合意。世界各地的城市以极快的速度发展,到1930年,城市人口已达4.15亿,占人类总人口的五分之一。这是人类历史上一巨大的社会变化,因为城市居住意味着一种全新的生活方式。西方的许多国家如英国、比利时、德国和美国到1914年时,已使它的绝的多数人口生活在城市里。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

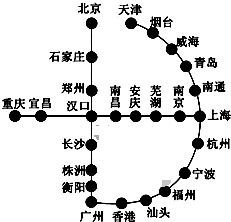

材料三近代中国主要城市分布示意图

(1)根据材料一,概括我国宋代城市革命的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出工业革命后世界城市化进程迅速发展的原因,并分析其影响。

(3)据材料二回答中国近代主要城市分布的突出特点,并结合所学知识简析其形成的主要原因。

材料一:到18世纪末,英国贵族、乡绅、商人的数量达到69.8万人,他们有相当的经济基础能够维持一掷千金的奢侈生活,服饰作为他们身份和财富的象征,其花费必不可少,随着英国社会各阶层之间的流动频繁,一些原来的社会底层民众着装突破了政府的限制。出身于贵族和富裕家庭的妇女也是奢侈风潮的推波助澜者。甚至,一部分女性女扮男装,外出工作。即便是农民,服饰已不仅仅是生产生活的必需品,而是逐渐摆脱了简单实用的风格,将节假日所穿漂亮衣服同平时劳作所穿衣服区分开来,竭力追赶时髦,只有极少地区的农民不做改变。到18世纪末,一种反中世纪禁欲主义,鼓励人追求现世幸福的思潮使得与人息息相关的服饰也因此受到了空前的关注。人们摆脱了教会掩盖形体美的着装模式,充分展示人的自然美。

——摘编自乔洋主编《近代服饰研究》

材料二:到1912年,民国建立。清帝退位,传统的等级森严的服饰制度被打破,一段时间内,中国人穿什么的都有,以样式论,有穿长衫马褂的;有穿中山装、西装的;也有中西服装混合穿的,颇为滑稽。退位的溥仪也穿西装,梳一头中分头,或金丝边眼镜,其实,在通商口岸的一些商人和市民早已经捷足先登,在服饰上近代化了,一些前卫的女性竞相脱掉保守传统老式服装,穿起了西式旗袍,配上瓢鞋丝袜,这是当时前卫和时髦的象征。就连有些村民也对洋货发生了浓厚的兴趣,洋布、洋伞、洋鞋充斥着农村市场。但那些远离口岸地区的人们,或许是习惯成自然,或许是无资添办,或许是出于对逊清的留恋,仍沿用旧服。

——摘编自张华《清末及民国服装习俗的变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出中英两国近代服饰变迁的差异并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析服饰变迁对近代中国的影响。

材料一:英国圈地运动是一个漫长而持续的历史过程。15世纪前半期,早就不满足于固定地租收入的贵族地主、乡绅们,纷纷用强制手段不断圈占公有土地.进而把农民从传统的份地上驭赶出去,把土地圈围成牧羊场。16、17世纪,政府更是颁布法令公开支持圈地。大约到1845年,这场令无数农民倾家荡产、流离失所的运动才基本结束。

1760-1815年,英国农业在耕作中开始使用人造肥料和播种机,大规模地实施土壤改良、农田基本建设、农具改良等措施,播种机代替撒播等等。农业产量由此增长50%,农业发展不仅使英国首次摆脱了周期性饥荒对经济发展的困扰,而且为工业和城市的发展奠定了必要的物质基础。

——摘编自胡幸福《社会转型时期中西封建越土地制度状况及影响比较》

材料二:近代中国农村工业的生产力并非保守落后、一成不变……逐渐习惯于商品货币关系,成为商品生产者的农民对新工具、新技术以至新的商品品种都表现出了极大热情,在这一方面,农村工业比封建社会中的城市作坊手工业更具进步性。……农村工业中很少有防止技术外传这些限制。农村工业生产中陆续从国外引进了一些效率较高的工具,如铁轮织布机、轧花机、弹花机,就其工作原理来说,已经可以说是用人工作动力的机器。……农村工业自身生产力和生产关系的变革则把农民引入资本主义关系之中,变自给自足的小农为商品生产者,并使农村中出现了最初的企业家。

——摘编自史建云《农村工业在近世中国乡村经济中的历史作用》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代英国和中国农村经济新变化的异同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明近代农业经济发展对于中、英两国近代工业化的不同影响