材料一 当自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已超过了每个个人在那种状态中为了自存所能运用的力量。……人类集合起来形成一种力量的总和才能够克服这种阻力……要寻找出一种结合的形式,使它能以全部共同的力量来卫护和保障每个结合者的人身和财富,并且由于这一结合而使每一个与全体相联合的个人又只不过是在服从自己本人,并且仍然像以往一样地自由。

——卢梭《社会契约论》

材料二 顺应这些自然本性的各项中央权力,都喜欢和鼓励平等,因为平等特别便于中央行使权力,使中央扩大和巩固权力。……政府是爱公民之所爱,并且自然是恨公民之所恨。这种感情一致的共同体,在民主国家不断将每个公民和国家元首结合在同一思想之下,并在两者之间建立起隐秘的和恒久的同情。……生活在民主时代的人自然喜欢中央政权,并愿意扩大它的特权;而且,如果这个政权忠实地代表了他们的利益,确切地再现了他们的本意,他们对它的信任就几乎是无限的,并准备将自己所能付出的一切献给它。

——摘自[法]托克维尔<论美国的民主》

材料三 康有为于1898年上书光绪皇帝,更明白说道:“自东师辱后,泰西蔑视,以野蛮待我,以愚顽鄙我。昔视我为半教之国者,今等我于非洲黑奴矣。”从利娅·格林菲尔德对民族主义兴起之感情动力的论断来看,中国近代民族主义可以说已经略具刍形,呼之欲出。

—— 摘编自《近代中国民族主义的发展》

(1)根据材料一,概括卢梭认为的国家产生的方式。并结合所学知识,分析该思想产生的政治经济背景。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析为什么说美国公民和政府是“感情一致的共同体”。

(3)根据材料三并结合所学知识,论述中国近代民族主义发展对中国近代社会发展的影响。

(要求:联系中国近代社会发展的史实,观点正确,史论结合,言之成理即可。)

伊斯兰教创始人穆罕默德曾对他的弟子说:“学问虽远在中国.亦当求之。”

一一《唐朝的对外关系》

材料二1872年—1875年,在曾国藩、李鸿章、容闳等洋务派的主持下,清政府先后派出四批共120名幼童赴美国留学。其中50多人进八哈佛、耶鲁、哥伦比亚、麻省理工等著名学府深造。中国铁路工程开拓者詹天佑即是其中一位:这原本是清政府设立的一个长达15年的留学计划,进行到第10年时,遗到强烈反对,“留美幼童”被强行提前召回

甲午战争之后,清政府派赴海外的留学生人数激增。甲午战争之前,派赴欧美的留学生不过200多人。此后的十几年中,赴欧美及日本的留学生竟达2万多人,仅赴日本的留学生,在1906年就有13000人。在20世纪初,形成了一股出洋留学的热潮,许多青年学生搭帮结伙,自费到海外求学。

1905年7月30日,孙中山邀请有志革命的留日学生和旅日华侨70余人于东京赤坂区桧町三番黑龙会址召开中国同盟会筹备会议,会上通过了孙中山提出的有关建立“中国同盟会”的主张和“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的16字纲领,起草了盟书,制定了誓词并由孙中山带领大家举行宣誓加盟仪式。

从1915年开始,中国知识界的蔡元培(1907年留德)、汪精卫(1903年留日)等人鼓励青年向西方学习发起成立“留法勤工俭学会”,招寻自愿赴法求学的青年。周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻、李立三、蔡和森、蔡畅、李富春等都是1920年左右赴法勤工俭学的。

——《海归时代》

材料三新华网巴黎5月31日电(记者严明)联合国教科文组织31日公布的统计数字显示,中国目前是世界上出国留学生人数最多的国家,到2008年留学生总数已经超过140万,全世界几乎每7个外国留学生中就有1个中国学生。足迹遍布全世界109个国家,所学专业覆盖当代所有学科。

新华社北京3月13日电(记者刘奕湛)记者13日从教育部获悉,2007年来华留学生数

量继续保持快速增长势头,来华留学人数突破19万人次,来自188个国家和地区,分布在全国31个省、自治区、直辖市。

阅读材料,回答下列问题:

(1)阅读材料一结合所学知识回答各国留学生来唐学习的原因?对当时的中国和世界都产生了怎样的影响?

(2)对比材料一、二,结合所学知识概括指出发生这种巨大变化的原因?简要分析清政府强令留学人员回国的原因?

(3)19世纪末20世纪初“留学热”产生的原因是什么?概述20世纪以来留学生对中国社会发展作出的贡献?

(4)阅读材料三,中外留学生交流出现了怎样的局面?简要分析这种局面出现的原因并对中国社会发展有何意义?

材料一: 16——18世纪,亚洲仍然对欧洲商品不感兴趣,而欧洲,而欧洲则勉强地用金银去支付它所想要的亚洲产品(丝绸、茶叶、香料等)。……进入近代以来,特别是19世纪60年代以后,中西方交流出现了新的状况。中国的茶叶、生丝、棉花大量输往西方,以“英国制造”为代表的西方纺织品、机械设备等也漂洋过海,洋人反客为主,得操丝市、茶市之权,华商之业丝茶者,反仰洋人鼻息,厘毫不能主持,在某些地区,洋布排挤了土纱土布,使中国城市出现生产凋敝,经济萧条的状况。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二: 黄君(黄佐卿)于光绪七年(1881年)建丝厂于沪上。丝车仅一百部,各项机械均购自意法等国。惟是时女工都无充分训练,工作不良,丝质随劣;且所有出品须运往外国市场,向绸商兜售,输运需时,周转为难。自光绪八年至十三年,营业失败,资本损耗殆尽。光绪十三年后,丝厂事业逐渐发达,丝车自一百部增至九百部。后法国绸商渐知中国除土丝外,亦有机制厂丝可供应用,乃相率电请驻沪洋商就近采办。此项办法始自光绪十九年,迄今三十余年,未尝变更也。

——摘自《中国近代史资料选编》

(1)根据材料一,概括指出不同时期欧洲在东西贸易中的地位,并结合所学知识分析欧洲方面的原因。

(2)根据材料概括此家丝厂初期经营困难的原因。结合所学分析后期经营改善的原因。

材料一 明中叶以后,典当业有了新的发展,清代典当业特别发达。按照惯例……银两“肥进瘦出”,即收进银两重而借出银两轻。农民的当件与金额,占总额的一半以上,其次为市民、小商业者、手工业者等乡镇平民,各占10%左右。

材料二 日升昌票号的掌柜和伙计以人力入股,是为身股,俗称“顶生意”。身股与银股一样,都享有同等分红的权利。大东家所代表的所有者只决定企业的大事,而日常经营管理,完全交给大掌柜。它还有类似于现代复式记账的“龙门账”,银票的印制、密押和销毁程序,总号监督分号的“巡庄制”等一套相当完善的业务管理制度。

材料三 全国银行资本总额,1912年为3625万余元,1920年为5197万余元,1925年为15816万余元,13年间增长了4倍多。北洋政府统治时期的前13年(1912—1924年)仅济南一地就开设银行23家:占1912—1936年间新开设银行的77%

——《中国金融年鉴》

(1)据材料一分析,明清典当业的发展反映了怎样的社会状况?

(2)据材料二,概括该票号经营方式的主要特点。这对当代中国企业有何借鉴意义?

(3)材料三反映了我国近代银行业发展中的什么现象?结合所学知识分析出现这一现象的原因。

材料一 有学者这样描述中国近代经济的基本格局:第一世界已是马达隆隆、汽笛长鸣,是工业文明曙光初现,而第三世界则依然是“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,是传统的畜牧业经济,第二世界则是农民面朝黄土背朝天,男耕女织,耕织结合的传统农业经济。

材料二 上世纪50-70年代是日 本经济崛起的时期,其发展轨迹与中国的改革开放有同曲同工之妙。在1956-1973年的18年中,日本国民生产总值平均年增长9.7%,有10年的增长率是两位数。到70年代初,日本GDP总量跃升至世界第二位。这和中国改革开放后的经济增速极为相似。

——童第轶:日本上世纪50-70年代的崛起,《投资与理财》2009年第20期

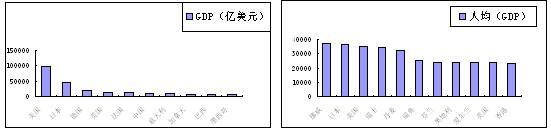

材料三

如图:国内生产总值(GDP)排名前十位的国家(2000)

如图:人均国民生产总值(人均GDP)世界排名前11位的国家和地区(2000)

(1)依据材料一,结合所学知识概括中国近代经济的基本格局的特点。并结合所学知识,简要分析出现这些特点的主要原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析上世纪50-70年代是日本经济崛起的原因。同时期中国为什么没能崛起?与日本相比,中国改革开放后的发展有何突出特点?

(3)依据材料三,简要分析中国为什么GDP能够位居世界前十名之列,而人均GDP却榜上无名?这给我国社会主义建设提出了什么要求?

6 . 随着资本主义在西欧的兴起,世界开始向近代社会迈进,中国社会经济在这股潮流的冲击之下,也开始了艰难转型。阅读材料回答问题:

材料一生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著与本,使天下各食其力。末技游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

——西汉贾谊《论积贮疏》

材料二据时人(1846年)记载,“松(江)太(仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,消减大半。”农民和手工业者在此冲击下纷纷破产。

材料三中国民族资本主义工业发展状况(1895—1899年)

| 行业 | 1895年 | 1899年 | 发展速度(1895=100) | |

| 棉纺织业 | 华商纱厂纱锭数(枚) | 14653 | 69564 | 474.7 |

| 机制面粉业 | 华商厂产量(万包) | 2047 | 6766 | 330.5 |

| 缫丝业 | 华商厂出口量(担) | 3039 | 4175 | 137.4 |

| 沿海地区丝车数(台) | 38569 | 45278 | 117.4 | |

| 内地丝车数(台) | 7943 | 29270 | 368.5 | |

| 卷烟业 | 华商厂资本额(万元) | 85 | 154 | 181.2 |

| 火柴业 | 华商厂资本额(万元) | 126 | 241 | 191.3 |

| 水泥业 | 华商厂产量(吨) | 68 | 190 | 279.4 |

| 机械采煤业 | 华商厂产量(吨) | 89 | 145 | 162.3 |

——摘自许涤新、吴承明主编《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

材料四祝大椿办上海公益纱厂,“其初纯系华人资本,后为营业起见,利用怡和洋行以推广销路,让一部分股份给英人,改为中英合办”。荣宗敬和荣德生号称“面粉大王”。荣氏兄弟在办厂审批时,因为没有送礼遭到当地士绅反对。

——《历史教学》

材料五……1914——1918年,五年间我国注册设厂183个,数量远超以往……

——《中国近代经济史统计资料选辑》

第一次世界大战后不久,中国“铁厂积货如山,无人过问,至于闭炉停机;纱厂结账,大多无利……其他工业亦皆消沉”。

——《中国近代工业史资料》

请回答

(1)材料一反映了我国封建时代怎样的基本经济思想?试谈这一政策对明清时期的中国经济造成了什么消极后果?

(2)据材料二指出近代中国经济出现怎样的变化?据材料二分析导致这一变化的原因是什么?

(3)据材料三,概括19世纪末中国民族资本主义经济发展的特征。

(4)据材料四、五与所学知识,谈谈中国民族资本主义企业曲折发展的命运对我们有何启示?

材料一 元鼎四年(前115年)汉武帝收回了郡国铸币权,由中央统一铸造五铢钱。秦汉的货币通常在钱文中都明确标明钱的重量,如“半两”、“五铢”。唐高祖武德四年(621年)统一铸造“开元通宝”钱,此后我国铜钱都以通宝、元宝相称。北宋时四川地区首先出现了“交子”。明初白银普遍流通,一两白银价值是1000文铜钱。明清时晋商在全国开设了许多“票号”经营汇兑、借贷等业务。

(1)据材料一概括中国古代货币在形成发展过程中所经历的演变趋势。简要说明哪些社会需求推动了货币的发展变化?

材料二 中国出现的最早的资本主义性质的新式银行机构是由外国人设立的。清道光二十五年(1845年),英国丽如银行在香港和广州同时开设了分行,这是中国最早出现的外国银行。此后外国银行逐渐增多,并多集中在上海。1897年5月,清政府在上海成立中国通商银行,这是一家仿效西方银行成立的有限股份制银行,也是中国银行业第一家以“银行”命名的银行。从此,结束了我国银行业只有牌号(如票号“日升昌”、钱庄“福康”等)而没有“银行”字样的历史。以金融业为例,晚清改革后期,帝国沿海城市的金融业已经建立起了严格的信审、银监机构以及相关流程。

——摘编自邵娜、李婧《资本帝国主义的侵略对中国近代经济发展的影响》

(2)据材料二概括近代中国银行业发展的特点。分析近代银行对中国社会发展产生了哪些影响?

材料三 民国成立以后,货币制度混乱,货币种类繁多,铜币贬值,地方钞券滥发无度。1929~1933年世界经济危机期间,世界市场白银价格猛涨,中国白银大量外流,国内通货紧缩,货物滞销。1935年11月南京国民政府宣布实施法币改革,这是在中国近现代史上具有重大历史影响的事件。法币改革标志着中国的货币制度完成了由银本位货币制度向纸币制度的转变。法币的出现,为中国经济的发展提供了强有力的货币支撑,对民国时期经济的发展发挥了较大的作用。……但是国民政府利用货币发行权的集中,加强了金融垄断;又以法币系拥有法偿资格的不兑现纸币,而用膨胀发行办法填补财政赤字,导致恶性通货膨胀,成为后来国民经济崩溃的重要原因。

(3)据材料三和所学知识,分析国民政府实行法币改革的原因及作用。

材料四 有历史学家认为,近五百年来,真正意义上拥有过世界的只有三个国家:荷兰、英国和美国,这三个国家对金融和市场经济进行了接力棒式的创新和发展。

(4)概述荷兰、英国和美国分别对市场经济进行了怎样的“创新和发展”?这些调整对世界经济产生哪些影响?

材料一 中国的城郡自古以来就是以政治军事为主要功能。先秦的城郡是侯国的都城,是独立的地方政治中心;秦以降,城郡改为地方政府的治所,是全国性行政系统的网点,或是重兵驻守的战略要地。……

苏州能够兴盛的主要原因之一是交通便利。“无险可守”正显示此特点,苏州四通八达,任何交通工具皆可以长驱直入。此一特色在隋炀帝修凿京杭大运河以后,变得格外突出。苏州是南北交通的枢纽,商业随运河交通而起飞。……苏州很早就有发达的手工业。明清时期,棉纺织业也在这一地区兴起,号称衣被天下。明中叶时,苏州东半城比户皆工织作,转贸四方。

——赵冈《中国城市发展史论集》

(1)依据材料一概括推动我国古代城市发展的原因。

材料二 1932年,安庆发布皖省第一个近代化城市建设规划《安徽省会建设规划》,内容包括城市分区及功能、市政道路交通、供水与排水、供电系统、通讯设施、医疗机构分布等方面。其中的供水供电、通讯及医疗体系的规划,在古代城市规划中未曾有过,即便是城市分区及功能,也与古代城市规划截然不同。

——沈葵《科技在近代安徽城镇变迁中的作用》

(2)依据材料二,指出中国近代城市发展的新特征。

材料三 日本工业化首先从政客和商人集中的大中城市出发,最后再逐步向外辐射到其周围地区,最终形成了现在的分别以东京、大阪、名古屋为核心的东京、大阪、名古屋大都市圈。尽管日本的大城市圈在其城市化过程中起着举足轻重的作用,但地方小都市的功能也不能忽视。这些小都市都是包括一、二、三产业在内的综合经济体。在其形成及发展过程中,政府、企业及当地民众都十分重视发挥其综合功能,包括经济功能、生态功能及社会功能。

——付恒杰《日本城市化模式及其对中国的启示》

材料四 战后日本经济高速发展,城市迅速膨胀,人口向东京等大城市集中,加上工业化的影响,出现环境恶劣、人口过密、交通拥挤、效率降低等“城市病”。为解决这些矛盾,东京将企业和居民向周围区域迁移扩散,形成了首都都市圈,……面积为13138平方公里,占日本总面积的3.5%,共有3188万人,占日本总人口的四分之一。除原有的中央区、千代田区作为“都心”外,东京又陆续规划建设了新宿、池袋、涩谷等7个“副都心”。与京都、名古屋及东京老市中心不同,新都心打破日本传统的城市规划设计风格,克服“城市病”的影响,引进国际化、现代化的理念和规划手法,初步展现出21世纪现代化城市的框架。

——百度文库

(3)依据材料三概括日本城市化发展的因素。综合以上四则材料谈谈对中国新型城市化的启示。

材料一:

材料二:从19世纪70年代到甲午战争前,中国民族资本新开设的资本在1万元以上的工矿企业有50余家。……民族工业主要分布在缫丝业、棉纺织业、面粉业、造纸和印刷业、船舶业、机器制造业及采矿业等几个行业部门。

材料三:从甲午战争到1913年,中国民用工业有了明显发展。据统计,资本额在1万元以上的新式工矿企业达549家。

材料四:1914年到1919年间,中国民间机器工业有了重大发展,企业数字成倍增长,尤以纺织、面粉、电气、烟草发展显著。……纱锭由1914年的502700枚增至1919年的851032枚;织布机由1914年的2300台增至1919年2650台,1920年达到4310台。……面粉业从1914年至1919年新增64家,1919年达到实有企业99家。

——以上材料均摘自白寿彝《中国通史》

回答问题:

(1)根据材料,概括近代中国民族工业大区域分布和行业结构上的特点。

(2)结合上海发生的重要历史事件,谈谈民族工业的发展给近代中国带来的影响。

材料一 部分原产美洲的物种向欧洲、中国传播情况

| 品 种 | 传入欧洲的时间 | 传入中国的时间 | 备 注 |

| 玉 米 | 15世纪末 | 16世纪中叶 | 明后期引进,清初普及 |

| 马铃薯 | 15世纪末 | 16世纪末 | 成书于清初的福建松溪县志上已有种植马铃薯的记载 |

| 番 薯 | 15世纪末 | 16世纪末 | 福建长乐人陈振龙在菲律宾用重金买了几株薯苗,在福州城外种植 |

| 烟 草 | 15世纪末 | 17世纪初 | 自菲律宾传入福建漳州、泉州一带 |

材料二 清朝王简庵《临汀考言》载:汀(州)属八邑,僻处深山,本无沃野平原。所有田土,即使尽栽稻谷,不足民间日给。康熙年间,漳(州)民流寓于汀州,以种烟为业。因其所获之利,数倍于稼穑,汀民亦皆效尤。迩年以来,八邑之膏腴田土,种烟者十之三、四,以致本地无谷可买,米价倍增。

乾隆年间,汀州永定生产条丝烟的手工作坊已遍布城乡。闽人远到广东、江西、湖南等地开设烟庄、烟行。南靖人庄锦文所开下峰烟行生产的水烟丝,畅销四川、台湾等地。在漳州东门街开设烟丝行的平和人庄八常,自制烟丝运销江浙致富,人称“庄百万”。

材料三 近代以来,西方烟草企业大举进军中国,抢占市场,市场上手工制土烟逐渐为机制卷烟所代替。同期,我国民族资本卷烟工业也开始兴起,如南洋兄弟烟草公司(也称南洋公司)。1919年5月,英美烟草公司多方谋划“把南洋公司打垮”,诬称南洋公司为“日资”,其产品为“日货”,大造舆论,并买通北洋政府官员下令其停业。南洋公司认识到“若屈膝外人,则公司必将衰败”。因此,它联合各界奋起抗争,终于得以重新开业。

材料四 清初《物理小识》:烟草“其性可以祛湿发散,然服久则肺焦,诸药多不效,其症为吐黄水而死。”

又据《烟酒税史》载:乾隆年间,始创烟税,黄烟百斤征银二钱。自光绪二十二年起,十年之间,四增其率。《烟草谱·烟税》亦载:“烟草,向于杂税内。各省完烟税银若干。”

(1)材料一中出现的现象与哪一历史事件有关?由此可以得出怎样的历史结论?

(2)据材料二指出,烟草在汀州广泛种植的原因是什么?概括清朝烟草的种植与加工对福建经济产生的影响。

(3)从材料三中概括指出近代中国烟草企业的生存状况,联系所学知识分析民族工业对近代中国社会经济、政治和思想文化等方面的主要影响。

(4)综合上述材料和所学知识,探讨烟草的种植与消费是“利大于弊”还是“弊大于利”?(选择其一回答)