材料一 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

材料二 直到鸦片战争前夕,中国社会经济中能够直接应用机器生产的棉纺织工场微不足道,棉纺织业的工业化,还缺乏可资利用的现存的手工业基础。民族机器棉纺织业的纱锭数,截至1895年底止,“共为197396枚,工作纱锭162396枚,布机累积数4008台,工作布机3550台”。1895年后,机器棉纺织业成为华商投资设厂热潮的重点。据统计,“至民国2年(1913),中国全国华洋各厂共有纱锭982812枚,其中华商651676枚,日商233448枚。全国布机9389台,其中华商4633台,日商3546台,英商1210台”。日商与英商数量呈下降趋势。……这些经济的发展使民族资本家和产业工人数量增加,为救亡图存运动积蓄了力量。

——摘引自《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代棉纺织业生产方式的变化,并说明近代棉纺织业发展的影响。

材料一 康熙二十三年平定台湾后,即开放海禁,翌年设立江(上海)渐(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。乾隆二十二年起清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——《中国经济通史清代经济卷》

材料二 1872年,近代实业家陈启沅在广东简村乡创办继昌隆缫丝厂,采用蒸汽机和传动装置,雇女工数百人,出丝精美,行销于欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利。

——《南海县志》

材料三 任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家先进经验、先进科学技术和资金是不可能的。

——邓小平

(1)材料一反映清朝前期对外经济政策出现了怎样的变化?对中国历史发展有何影响?

(2)材料二反映近代我国经济出现了怎样的变化?当时我国商品“行销于欧美两洲”的兴盛局面不会持久的根源是什么?

(3)据材料三及所学知识,指出十一届三中全会后我国形成怎样的对外开放格局?并说明开放有何积极意义?

材料一 但顽固派把该企业(注:1872年,李鸿章创办了轮船招商局)视作眼中钉,必欲毁之而后快。在竭力诋毁的同时,舆论上对招商局采用官督商办,即官府监督控制下商股商办的形式不满。1877年秋,山西道监察御史董儁翰奏请“轮船招商局关系紧要,急需整顿”,并称“论者或谓该局应仿照船政成案,专设大臣一员管理”。……要求加强官府的监控,乃至实行统制。

——罗肇前《晚清商办与官办的斗争》

材料二 李鸿章说:“惟是经理商局与别项官事稍有不同,只能综其大纲,略其细故,头绪既繁,岂能处处尽善!交涉既广,岂能人人惬意!若必吹毛求疵,朝令暮改,则凡事牵掣,商情涣散,已成之局,终致决裂,洋人必窃笑于后,益肆其垄断居奇之计。是现成生意,且将为外人所得,更无暇计及东西洋矣。……商为承办,官为维持,缴清公款,此后商本盈亏与官无涉”。

——《洋务运动》

材料三 第一个官督商办企业—轮船招商局的《招商局条规》中规定(节录)1.招商局股份议定每股以规银一百两为率,每股官利,定以按年一分起息,逢闰不计,年终凭股份单按数支取,不准徇情预支;2.有能代本局招商至三百股者,准充局董;3.本局轮船逐趟开往某处,所收水脚搭客银两,先附刊当日《申报》,以昭诚信。除去官利等一切开销外,如有盈余,仍复收入股内,添予股份单,官利仍照前例。三年后应如何议分之处,容临时邀集各股东妥商办理;4.本局凡有股份者,定于每年2月15日午前,赴总局会议,风雨不改;5.凡有股份者,如欲将股份单转售他人,惟只准售于华商。……其它各官督商办企业也都有类似的规定。

——李玉《论晚清“官督商办”公司模式》

请回答:

(1)据材料一,指出当时企业的经营方式有何舆论争执?

(2)材料二中李鸿章主张怎样的企业管理?指出“这一主张”的理由。

(3)材料三说明洋务企业在“运作模式”上有何特点?请结合材料信息论证说明。

(4)有学者认为:19世纪70年代至中日甲午战争爆发,是中国近代企业“官督商办”的辉煌时期,其“功过”两可。请以此为立论,写一篇历史论文。

材料一 9.17世纪,英国失地农民的数量还比较有限。1536年法令规定:所有健康的人,一旦被发现乞食,要被剥光衣服,绑在马车后游街示众,同时鞭打至流血,然后遣返原籍。随着圈地规模的扩大,英国政府逐渐认识到,农民进城流浪的问题是社会转型带来的。1572年法令规定:对贫民要进行救济,要求治安法官给每个教区的贫民登记造册,将他们遣返回乡,由当地安置。随着农村剩余劳动力越来越多,失业问题成为比流民更为严重的问题。1629年诰令明确指出:要尽一切可能“为贫民提供资金和原材料,安排他们就业”。随着工业革命的逐步开展,工业化地区需要更多的劳动力。1834年《新济贫法》规定:贫困者必须进入济贫院,参加劳动。其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们能靠劳动谋生。

——摘编自刘书增《社会转型时期英国农业劳动力转移问题》

材料二 尽管苏南地区近代工商业有长足的发展,而且也需要大量的农村劳动力,但其本身发展并不充分,容量也有限。据1933年的调查,苏南地区工厂工人为337222人,这其中苏南籍的农民工人约占60%,总数仅在20万人左右。伴随近代化的步伐,一些近代城市相继兴盛起来,城市人口的大幅度增长刺激了对农产品的大量需求,因而,在这些城市近郊逐渐兴起了一批以种植蔬菜、花卉和水果以及养殖奶牛、蜜蜂为业的农户或畜牧树艺等新式农场。农业内部产业结构的调整成了消化农村剩余劳动力的主要途径,植棉业、蚕桑业、园艺和畜牧业的迅速发展,使农业内部吸纳的农村劳动力达70%。

——摘编自周中建《近代苏南农业内部产业结构调整与农村劳动力转移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国处理农村剩余劳动力政策的变化,并说明其积极影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较近代我国苏南地区和英国农村剩余劳动力转移的不同之处,并分析近代苏南地区出现这些不同的原因。

材料一 明朝开始,棉花的种植推广到全国各地。由于植棉的普遍和棉纺织技术的不断提高,至明代中叶,上海地区已经是全国棉纺织中心松江府的一个组成部分。及至明代晚期,上海本身也成为一个棉纺织业的重镇了。它不仅是一个纺织中心,而且是棉布和棉花的集散地。到了清朝初年,上海的棉纺织业,号称“衣被天下”。到十八世纪中叶,上海的棉纺织业,在工具上已经有了很大的改进。同时根据可以看到的资料,当时已经有棉布的包买商出现,叶梦珠说:“前朝标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。”在松江府西郊开设的百余家暑袜店,商人将原料发给“合郡男妇”制造,制成后交回店中,计件或计时给予报酬。

——张家驹《黄道婆与上海棉纺织业》

材料二 随着贸易的发展和市场的扩大,江南棉商强烈感受到国际市场的挑战。江南棉商走出了一条既充满荆棘坎坷又富有竞争和进取,既蕴含着历史传统又富有近代意识的独特发展道路。交易方式上既有如交易所式的近代交易方式,也不乏沿街售实的古老买卖形式,棉花品质判定上既有精准的数字标准化核定,也有完全依靠棉商经验的定夺,加工方式上既有先进的机器轧花,也有古老的人工轧花,这充分体现了中国近代商业贸易所呈现的多元结构和转型形态。江南棉商在近代的遭遇,在一定程度上是中国传统商业向近代变迁的缩影,其演变的动力“既有来自西方文明的示范和挑战,也与自身的生存环境和所具有的独特内涵密切相关,是外来冲击与内在逻辑的合力推动”。

——于新娟《挑战与机遇:近代国际化背景下的江南棉商》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期上海地区棉纺织业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代江南棉纺织业发展的新变化,并且简析出现这种新变化的原因。

材料一 郑观应道:洋布、洋纱、洋花边、洋巾入中国,而女红失业。煤油、洋烛、洋电灯入中国,而东南数省之桕树皆弃为不材。洋铁、洋针、洋钉入中国,而业冶者多无事投闲。……所以然者,外国机制、故工省而廉价,且成功亦易。中国用人工,故工笨而价费,且成功亦难。华民生计皆为所夺矣!

材料二 1874 年《捷报》记载了机器缫丝厂在广东的窘境:采用机器来缫丝引起了很多人的反对。有些批评是没有道理的,但另有些批评则很耸人听闻。机器动力代替手工操作,使人们在幻想中觉得恶果很多,这是主要的反对理由……第二理由是因为男女在同一厂房里作工,有伤风化。第三个理由……是工匠操纵机器,技艺不纯熟,容易伤人。人们又反对汽笛 声音太吵闹,机器响声太大。又说高烟囱有伤风水。

材料三 1876 年,李鸿章派魏纶承办机器织布局。由于魏纶不懂经营之道,未筹到资金,只好以失败告终。1878年,郑观应参与筹办织布局。同年秋,织布局在上海正式成立。郑观应选聘美国纺织工程师来沪,看中国的棉花。工程师认为这种棉花与现在的织布机不匹配,来源,上海高考墙,要带棉花回美国进行试验,经过三 年时间,织布机运抵上海,有轧花、纺纱、织布多机全套设备,这是中国第一家棉纺织工厂。1883 年上海爆发了金融危机,织布局出现了严重的亏蚀现象,郑观应有不可推卸的责任。织布局事务遂由盛宣怀接办,几经周转,终于在1891年建厂竣工了。1892年,织布局生产了4万码棉布,100万磅棉纱,雇用工人约4000人,一投产就获得了丰厚的利润。1893 年李鸿章打算购买纱机,扩建织布局的规模。天有不测风云,这批新纱机尚未购妥,织布局的清花厂不慎起火,大部分厂房及机器毁之一炬。12月,李鸿章又派盛宣怀前往上海,处理事宜并另筹资本,在旧址上设立新厂。1894 年2 月,盛宣怀电告李鸿章:已筹集资本百万,准备重新建厂。同年9月,机器纺织总厂就开始投产了。旧局有布机五百台,纱锭二万五千枚;新局现有布机一千五百台,纱锭七万枚。

——以上材料均摘编自赵睿编著《自强新政》(历史聚焦丛书)

问题:

(1)材料一所述的现象出现的原因是什么?

(2)根据材料二,分析反对者的心态。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对上海机器织布局创办的认识。

材料一 宋代的四川成都:一月灯市,二月花市、三月蚕市,四月锦市,五月扇市,六月香市,七月七宝市,八月桂花市,九月药市,十月酒市,十一月梅市,十二月桃符市。赵公豫写道“人穿鱼蟹市”,“丝竹管弦成往事,空余梭布市扬州”。另有诗歌写道:“药市并乐事,歌楼沸晴空”,“酒肴劝属坊市满,鼓笛繁乱倡优狞”;“又见笙歌入寺来”。

——摘编自张金花等《从两宋诗歌探析宋代专业市场》

材料二 在十九世纪五十年代末六十年代初,广州生丝出口在全国生丝出口总额中只占百分之八,到七十年代初,则占四分之一了。1872年,南海简村出现了一家缫丝厂,“名曰继昌隆,容女工六七百人”。据《南海县志》载,该厂“出丝精美,行销欧美两洲,价值之高,倍于从前,遂获厚利。”

——周澹宁《中国近代经济史新论》

材料三 清代嘉庆年间,各地连续爆发起义,民间镖局被抢之事时有发生,异地运现的安全问题令商人们头痛不已。雷履泰马上意识到经营汇兑业务所具有的辉煌前景,加上“西浴成”颜料庄资金雄厚,分号广布,于是将其改成日昇昌票号。票号人借助金融业的工作生活经验与空间认知,理解、适应、设计、创造出票号空间并赋予其功能与结构。从日昇昌票号建筑的体量、高度、容积率等可以窥视出其与城市的转换界面、隐喻形态、空间传达出的核心内涵。

——摘编自谢璞《日昇昌票号空间的再解析》等

(1)根据材料一概括宋代专业市场的特点,并结合所学简述宋代专业市场发展的经济与政策条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出继昌隆缫丝厂的创办人,并说明外国资本主义与继昌隆缫丝厂创办之间的历史联系。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐释:①指出票号的性质,并分析日昇昌票号创立的历史背景。②以日昇昌票号为例,说明票号建筑的空间体系,并指出日昇昌票号的空间所传达出的文化内涵。

材料一 明清时期,随着经济中心的进一步南移,江南已成为中国社会经济、文化最发达的地区,其中的重要表现是江南市镇的普遍兴起。在经济中心的转移过程中,中国的经济社会也开始了依次向商品经济和市场经济的转型。“中国近世社会始于16世纪。”

——摘编自安涛《从中心到边缘:明清以来朱泾镇经济社会转型》

材料二 中国的资本主义近代工业大多分布在城市,尤其是沿海、沿江一带的城市。广大的内地与之相比则远远落后。从1895年至1913年的统计资料看,这18年所建立的549家厂矿企业中,沿海城市占61.35%,内地仅占38.65%,至于西南、西北边疆地区则几乎没有新式企业。

——摘编自陈曼娜、陈伯超《论近代中国社会结构的转型》

材料三 1992年,党的十四大报告确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,提出了大力发展非公有制经济包括个体经济.私营经济、外资经济,多种经济成分长期共同发展;1997年,党的十五大报告将非公有制经济作为我国社会主义市场经济的重要组成部分。这成为城镇个体经济.私营经济等非正规经济迅速发展的“加速器”。

——摘编自胡鞍钢、马伟《现代中国经济社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“中国近世社会始于16世纪”的依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代社会经济转型的特点及其主要成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析现代中国社会经济转变的表现及影响社会经济转型的因素。

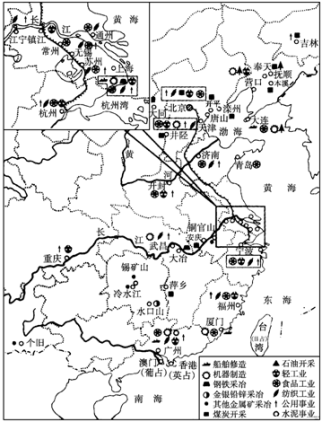

材料一 20世纪初民族资本主义工业分布示意图

(1)依据材料一概括20世纪初民族资本主义工业布局的特点,并分析其原因。

材料二 “一五”期间,苏联援建的l56项大型项目中80%在内地,694项重点工程有472项在中西部,占68%。

材料三 1965年中央明确提出:“第三个五年计划必须立足于战争,从准备大打早打出发,把国防建设放在第一位,加快三线建设,逐步改变工业布局。”从而形成了一个持续长达三年多的三线建设和工业内迁时期,此期间国家投资2 000多亿元,兴建了2 000多个大中型骨干企业,建成了30多个新兴城市,大部分集中在西部。

(2)依据材料二、三,说明20世纪五六十年代我国工业布局发生了什么变化,并分析其原因。

材料四 进入80年代后,邓小平提出发展我国区域经济新战略,让一部分地区先富起来。90年代,邓小平又提出:沿海地区要利用有利条件较快地先发展,内地要顾全这个大局。反过来发展到一定时候又要帮助内地发展,沿海也要顾全这个大局。

——《中国当代史研究》

(3)依据材料四并结合所学知识,说明改革开放以来我国区域经济发展的新变化,并简要分析其历史意义。

(4)综上,谈谈你对近现代我国工业布局变化的认识。

材料一 清末中国人办的制造业和采矿业,集中于上海、南京和汉阳,多是官方和半官方的采矿、冶炼和纺织企业。1895年起,华资制造业数量有了增加。政府在1903年成立商部和1904年颁布“公司法”,各省商绅反帝民族主义情绪也是一个原因。这些企业均有官方资助和支持(如采取部分免税或垄断某些市场等形式)。上海机器织布局和汉冶萍公司就作为官督商办企业由盛宣怀管理,并依靠李鸿章和张之洞支持。即使象张謇的大生纱厂(1899年)和周学熙的启新洋灰公司(1907年)等商办企业,也要归功于官方的关系,大生得到张之洞和刘坤一的支持,启新得到袁世凯的支持。

材料二 晚清时期,工业各种组织特别是近代银行制度并不存在,政府不能建立和保证一个有法律、商业和教育等制度的体制。由于没有关税自主权和外国人已索取的特权,华资企业无法与进口货和外资企业竞争。十九世纪后期的中国经济是贫困的:农村人口在人地比例日趋不利的情况下生活,农业技术发展潜力消耗殆尽。但阻碍中国早期工业发展的因素并不是资本的绝对短缺,问题在于本来有限的经济资源,在只有根本的政治变革才能打破的传统束缚中一直没有发挥作用。经济成就和政治权力的结合是当初公行等垄断事业的特征,在中国早期工业化时期,这种结合也没有分裂过。

——摘编自《剑桥中国晚清史1800—1911年》(美)费正清等中国社会科学出版社

(1)依据材料一并结合所学知识归纳近代中国早期制造业发展的特点?并简要指出其起步背景。

(2)依据材料二并所学知识,分析晚清时期制造业发展的促进因素和制约因素?