材料一 农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若欲于器用服玩之物,争尚华巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。且愚民见工匠之利,多于力田,必群趋而为工,则物之制造者必多,物多则售卖不易,必至壅滞(不流畅)而价贱。是逐末之人多,不但有害于农,而并有害于工也。小民舍轻利而逐重利,故逐末易而务本难。苟遽然绳之以法,必非其情之所愿,而势所难行。惟在平日留心劝导,使民知本业之为贵,崇尚朴实,不为华巧。如此日积月累,遂成风俗。虽不必使为工者尽归于农,然可免为农者相率而趋于工矣。

——摘自《清世宗实录》卷五七

材料二 农业调整法:国会的政策在于——

第6条(a)兹授权农业部长,如棉花生产者书面同意将其1933年的棉花产量至少较上年减产30%,而且不增加每一英亩的施肥费用时,农业部长均得与之订立特权买卖合同,商定售予该生产者以数量不超过其前一收获年度所减产量的棉花;(c)……此项减少棉花产量的协议应载有另一条款,即棉花生产者不得将生产棉花的土地用于生产全国出产的任何其他农产品,以供直接或间接出售

第8节为了实施所宣布的政策,农业部长有权——

(1)通过与生产者达成协议或其他自愿方式,规定任何基本农产品的种植面积和减少其供销的产量,或二者并减,并规定与此有关的地租和津贴报酬,按照农业部长认为公平合理的数额,从供此项报酬的款项中支付。

——摘自王春良编《世界现代史文献与要论选编1900—1988》

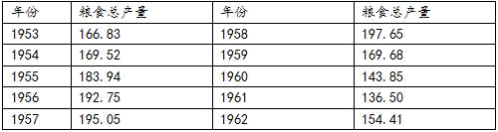

材料三 1953—1962年中国的粮食产量(单位:百万吨)

——摘编自《中华人民共和国经济年鉴》

(1)根据材料一,概括清世宗认为“本末”之争的焦点。他主张以什么方式解决“本末”矛盾。结合所学知识说明这种“本末”思想对中国社会的影响。

(2)根据材料二,分析《农业调整法》的直接目的并概括其内容。

(3)根据材料三,归纳1953年至1961年中国粮食产量的总体变化趋势。结合所学知识分析导致这种变化的政治因素,并说明1962年粮食产量比1961年增加的主要原因。

材料一 有可能调整发展我国的生产.力.也必须估计到当前经济上、财政上、技术上和力量.上的客观限制,估计到保持后备力量的必要,而不应当脱离经济发展和正常比例……就是要随时注意防止和纠正右倾保守的或“左”倾冒险的倾向,积极而又稳妥可靠地推进国民经济的发展。

——《中国共产党第八次全国代表大会文件》

材料二 有人害了右倾保守的毛病,像蜗牛一样爬行得很慢,他们不了解农业合作化,以后我们有条件也有必要在生产战线.上来一个“大跃进”……他们把正确的跃进看成“冒进”。

——1957年11月13日《人民日报》社论

材料三

(1)根据材料一,中共八大提出了怎样的经济发展主张

(2)依据材料二内容,中共八大的经济方针有没有得到贯彻?为什么?

(3)根据材料三,1957—1960年、1966—1971年我国工农业生产总值下滑的原因分别是什么?

(4)综合上述信息归纳,我国在经济建设中要注意什么问题?

3 . 阅读下列材料:

材料一:清朝前期,统治者坚持认为:“市肆中多一工作之人,则田亩之中少一耕稼之人”,要避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税”。

——白寿彝《中国通史》

(1)据材料一并结合所学知识指出清政府实行怎样的经济政策?说明其政策对社会发展产生的深远影响?

材料二:鲁迅先生在《阿Q正传》(1921年发表)里这样写道:“(赵秀才和假洋鬼子)他们想而又想,才想出静修庵里有一块‘皇帝万岁万万岁’的龙牌,是应该赶紧革掉的,于是又立刻同到庵里去革命。……知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”

(2)作品中赵秀才和假洋鬼子认为革命仅仅是把写有皇帝万岁的龙牌砸掉,而其他均不知名目。根据材料二及所学知识分析,从孙中山阐发的民生主义角度来分析个中原因。在国民大革命时期,有怎样的发展?

材料三:列宁说:我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。

——引自高中历史(岳麓版)必修Ⅱ

(3)材料一中的“直接过渡”和“利用资本主义”分别是指什么经济政策?在农业方面做法有何不同

材料四:1953—1962年中国的粮食产量(单位:百万吨)

| 年份 | 粮食总产量 | 年份 | 粮食总产量 |

| 1953 | 166.83 | 1958 | 197.65 |

| 1954 | 169.52 | 1959 | 169.68 |

| 1955 | 183.94 | 1960 | 143.85 |

| 1956 | 192.75 | 1961 | 136.50 |

| 1957 | 195.05 | 1962 | 154.41 |

——摘编自《中华人民共和国经济年鉴(1953—1962)》

(4)根据材料四,归纳1953年至1961年中国粮食产量的总体变化趋势。结合所学知识分析导致这种变化的政治因素。并说明1962年粮食产量比1961年增加的主要原因。

材料一 新中国成立之初,新式工业的生产总值仅占国民生产总值的1/10,其中重工业尤为孱弱。“我们的经验是不够的,因此,要认真学习苏联的先进经验”,“鉴于意识形态的原因和中共宣布的‘一边倒’的外交路线,新中国当时可以指望的经济援助只能来自苏联及其他社会主义国家”。据统计,从1952年到1957年,重工业投资比重由37.3%上升到45%,而轻工业投资比重则由62.7%下降到55%。

——摘编自谢伟《新中国成立初期工业化道路的选择及其影响》

材料二 1958-1960年,中国“大干快上、多快好省”地建设社会主义虽给中国经济带来了巨大破坏,但也表达了几百万人的热情。

——整理自【美】费正清《费正清论中国:中国新史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1952-1957年中国工业化建设的特点及出现该特点的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪五十年代中国开展的工业化实践及其影响。

5 . 思考方向1:参加大炼钢铁的人力占到全国总人口的1/6左右。小高炉、土高炉的数量也多得惊人。7月底,有3万多座。8月底,增至17万座。9月底,猛增至60多万座。10月底,达到了几百万座。不但工厂、公社,而且机关、学校和部门,到处建起了土高炉,办起了炼铁场。全民炼钢,原料极其缺乏。炼铁用的焦煤缺乏,就用普通煤炭。煤炭不够,就砍伐树木烧成木炭代替。高品位的矿石缺乏,就用低品位的矿石代替。没有矿石的地方,甚至把家庭做饭用得铁锅(因办起了公共食堂暂无用处)和其他铁器砸碎,当成了炼铁的原料。大中型钢铁企业也大搞群众运动,破除旧的规章制度,不顾质量安全和经济效益,片面追求产量,盲目硬拼设备,导致了生产秩序混乱,引发了不少事故。

思考方向2:文化工作的“大跃进”,提出了人人能读书,人人能写会算,人人看电影,人人能唱歌,人人能绘画,人人能舞蹈,人人能表演,人人能创作的要求。有些地方还提出了每个县出一个鲁迅和郭沫若的荒唐口号。作家和艺术家们在“写中心”、“唱中心”和“画中心”的要求下,被迫制定自己的“跃进”计划,大放“创作卫星”,创作出了一大批反映“大跃进”的标语口号式的,一味堆砌豪言壮语,严重脱离客观实际的假、大、空的作品,对“大跃进”的发展起了推波助澜的作用。

思考方向3:在教育界,开展了“插红旗”、“拔白旗”和红专辩论等活动,一些对“大跃进”的做法持怀疑批评态度的专家教授受到了批判,由于片面强调教育与生产劳动相结合,学校过多地组织师生参加各种生产劳动,使课堂教学和基础理论的学习受到很大冲击。原由中央管理的一些高等学校和中等专业学校,也被下放给地方管理,造成了很大的混乱。在短时间内,各地办起了大量的红专大学、业余大学和工农大学,不但不能保证教学质量,还导致了极大的浪费。广泛开展的扫除文盲的工作,虽然取得了一定的成绩,但更多的是浮夸,截止7月底,就有639个县市和黑龙江、吉林、浙江、甘肃等省宣布基本扫除了文盲。

此外,理论、科技、体育、卫生等各个方面,也都提出了各自的“跃进”计划,纷纷投入“大跃进”的浪潮。就连统计工作,也提出必须“为政治服务”的方针和实现“大跃进”的要求。使各项事业的发展受到了严重损害。

图1 |  图2 |

——摘编自郭德宏、王海光、韩钢主编:《中华人民共和国专题史稿:曲折探索1956-1966》

材料 在初期的人民公社,大多是几乡一社,平均规模为4797户,2万户以上的特大社,全国就有51个。公社既是政权组织,又是经济组织,工农商学兵,农林牧副渔,都集中到公社。实行单一的公社所有制,把原来的几十个贫富不同、条件各异的合作社合到一起,财产全部上交公社,由公社统一核算、统一分配。为了保证公有化程度,社员的自留地、家畜、果树等收归集体所有,家庭副业、小商小贩以及集市贸易等也都被取消。供给制主要是指社员在公共食堂吃饭不要钱。(图1)此外,还有些公社实行基本生活资料如吃饭、穿衣等不要钱的供给制,更有少数公社实行全供给制,即衣、食、住、行、生、老、病、学、育、婚、乐全由公社包干的办法。组织军事化、行动战斗化、生活集体化。所谓组织军事化,就是说公社的劳动组织应当像军队那样地有组织有纪律。人民公社的各级生产组织中,建立相应的民兵组织,按团、营、排、班编制,实现全民皆兵。(图2)所谓行动战斗化,就是像打仗一样,实行大兵团作战,搞打破社界、乡界、县界的大协作。所谓生活集体化,就是人民公社不仅是生产的组织者,也是生活的组织者。人民公社普遍兴办公共食堂、幼儿园、托儿所、缝纫组、理发室、公共浴室、幸福院、农业中学、红专学校等,把农民引向集体化生活。

——摘编自何沁主编:《中华人民共和国史》

设问环节:

(1)依据材料,概括人民公社化运动的特点。

(2)两幅图片展现的历史现象是否都能全面反映当时的现实情况?如果不能,请进行辨析说明。

材料一 有可能调整发展我国的生产カ…也必须估计到当前经济上、财政上、技术上和力量上的客观限制,佶计到保持后备力量的必要,而不应当脱离经济发展和正常比例…就是要随时注意防止和纠正右倾保守的或“左”倾冒险的倾向,积极而又稳妥可靠地推进国民经济的发展。

——《中国共产党第八次全国代表大会文件》

材料二

(1)据材料一概括中共八大的经济发展主张;据材料二及所学知识分别分析1957—1960年、1966—1971年我国工农业生产总值下滑的原因。

(2)综合上述材料,分析从新中国的经济建设中得到的启示。

材料一 1956年9月中共八大正式通过《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》,基本任务是继续进行以重工业为中心的工业建设,计划1962年工农业总产值比1957年增长75%左右,工业总产值增长1倍左右,农业总产值增长35%左右。1958年8月北戴河会议上提出,到1962年建成独立完整的工业化体系,在若干重要产品和产量方面超过英国,赶上美国。“二五”期间,国民经济年平均增长0.65%,1962年与1957年相比,工业总产值仅增长20.7%,平均每年增长3.8%;农业总产值则下降了19.9%,平均每年下降4.3%;国民收入下降了14.5%,全民所有制职工平均工资下降了5.4%。

材料二 从“十一五”起,国家把“五年计划”改为“五年规划”。

中华人民共和国国民经济和

社会发展第十一个五年规划纲要

(1)根据材料一概括“二五”计划的特点。

(2)从“计划”到“规划”体现出的本质变化是什么?对比材料一、二并结合所学知识说明变化的表现。

材料一 隋未,“率土之众,百不存一。干戈未静,桑农成废,凋敝之后,饥寒重切”。在这种情况下,唐太宗实行了均田制,并在均田制基础上制定了租庸调的赋役制度,农民负担不是很重。官府还办起义仓、常平库,其目的是“岁不登,则以赈民;或贷为种子,则至秋而偿”,到玄宗开元、天宝年间,已是“人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可较量”。以后,宋、明、清各代经济发展都曾出现高潮。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料二 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

材料三 1978年,我国粮食总产量6095亿斤,1984年达到了8146亿斤,增长了33.65%;人均粮食占有量由1978年的633斤,增加到1984年的781斤,增加了23.4%。农民人均纯收入从1978年的134元增长到了1984年的355元。党的十八大以来,我国粮食总产量连续五年稳定在12000亿斤以上,农业供给侧结构性改革实现了新突破,种植、畜牧、渔业结构不断优化,农产品加工业与农业产值之比达到2.21。

——摘编自夏青《农村改革四十年》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初解决粮食问题的主要手段及产生的经济效果。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全问题的思考。

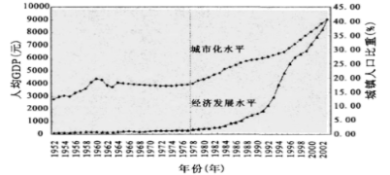

材料一 城市化水平与经济发展水平关系(根据国家统计局资料编写)

材料二 1949—1957年中国城市化取得了重大进展,但是,从长远以及从城市化本质来看,导致中国城市化同工业化脱轨并滞后于工业化,以及后来城乡二元结构的“种子”已于这一时期开始出现,只不过由于“时滞”的缘故,在“一五”时期尚未充分显示出来。实际上,在这一时期,产业结构、积累方式等左右中国城市化的基本经济框架已经形成,后来中国城市化制度安排、政策选择和城市化发展,都是这一框架的补充和延伸。

——付春《新中国建立初期城市化分析》

材料三 “十二五”规划纲要明确提出:“坚持走中国特色城镇化道路,科学制定城镇化发展规划,促进城镇化健康发展”。新型城镇化是伴随工业化和现代化的必然趋势,城市基础设施建设是经济发展的重要增长点,新型城镇化是促进中国经济社会健康、稳定、可持续发展的根本途径,是消除中国城乡社会经济“二元结构”的根本出路。

——摘自肖金成《实施新型城镇化的四大重要战略意义》

完成下列任务:

(1)据材料一,概括指出中国城市化发展的阶段特征。

(2)据材料二并结合所学知识,指出建国初期我国城市化发展过程存在的问题及原因。

(5)据材料三,指出改革开放后,我国城市化进程中出现的新现象。结合材料一、三,分析其原因与影响。

(4)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对我国城市化发展的认识

材料一 古代中国农村的家庭纺织图(见下图)

材料二 洋布、洋纱、花边布、洋袜、洋巾入中国,而女红失业;煤油、洋烛、洋电灯入中国,而东南数省之桕树皆弃为不材;洋铁、洋针、洋钉入中国,而业治者多无事投闲……华民生计,皆为所夺矣。”

——郑观应《盛世危言》

(1)材料一中图片反映了古代中国社会的哪种基本生产模式?它有哪些特点?材料二反映了什么新的社会现象?

材料三 一组反映建国后我国农村状况的图片

(2)仔细阅读材料三图片内容,结合所学知识,指出新中国成立后农村生产关系四次调整的表现并概括其核心内容。