材料一 新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

材料三 坚持全面深化改革。只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。

——习近平《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

(1)据材料一概括新经济政策的主要措施,并分析新经济政策的特点和意义。

(2)据材料二归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

(3)据材料三与所学知识回答,中国在经济体制改革方面是如何“破除一切不合时宜”的“体制机制弊端”的?

材料一 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应,我国古代的经济政策。

材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1912—1920年中国工业发展的特点造成这种特点的主要原因是什么?

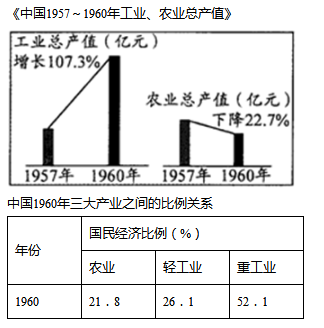

材料三

(3)根据材料三概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

材料四 搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

(4)指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。对比材料三和四,中国关于工业化道路的认识有何变化?

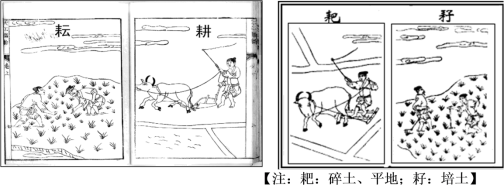

材料一

材料二 农夫蚤(早)出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也;妇人夙兴夜寐,纺绩积纴。多治麻丝葛绪捆布縿(注:生丝),此其分事也。

——《墨子》

材料三 1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。

——清末史志资料

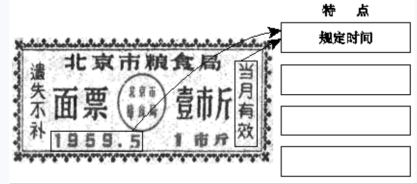

材料四 这是一张北京市粮票

请回答:

(1)材料一中的一组图出自明朝宋应星所著《天工开物》。分析这组图片,总结归纳图片揭示出的中国古代农业生产的基本特征。

(2)依据材料二和所学,概括小农经济的特点,并指出其产生条件。

(3)依据材料中的诗歌,结合时代大背景,分析19世纪中期长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。

(4)依据范例,在图片上标出与“计划经济”相关的信息,并写出其特点。结合所学,说明90年代粮票消失的原因。

材料一 18世纪下半叶和19世纪,这场以机器生产取代手工劳动、以工厂制取代家庭作坊和手工工场为中心的生产技术及管理方式的巨大变革,使社会生产力发生了一次飞跃。工业生产量、劳动生产率和人均产值都以前所未有的速度增长。在新的生产方式面前,一切不适应生产力发展的封建制度残余迅速土崩瓦解。率先走上工业化道路的英、法、德、美等国迫切需要向国外扩大市场。建立在机器生产基础上的工厂大工业生产出的质优价廉的制成品具有无以伦比的竞争力,可以毫不费力地打开非工业国家的大门,成为“和平”征服的得力工具。

——摘编自王章辉《工业革命与资本主义世界统治的建立》

材料二 20世纪前叶,中国人在内忧外患中仍矢志于工业化建设,甚至认为“工业化为其他一切的现代化之基础,如果中国工业化了,则教育,学术和其他社会制度,自然会跟着现代化。”新中国在20世纪50年代进行大规模工业化建设,规划和发展现代科学技术,但其后又曾经历大挫折。改革开放以来,国家大力推进工业、农业、国防和科学技术的现代化,使现代化建设进入了新阶段,取得了经济持续高速增长等举世瞩目的巨大成就。

——张柏春《科技革命及其对国家现代化的推动刍议》

请回答:

(1)材料一中的“巨大变革”被称着什么?根据材料并结合所学知识归纳其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国人对工业化的态度及中国工业化历程的特点。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记·商君列传》

材料二 戊戌变法在中国历史上第一次提出了由传统走向现代的系统方案……倡导博爱、平等、自由、人权。这些思想观念并没有因戊戌变法的失败而消失其影响,相反,更加深入人心……构成了中国现代化的逻辑起点。

——颜炳罡《戊戌变法与中国现代化进程》

材料三 到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化,……开始了叫做生产责任制的某些尝试。……责任进一步下放到家庭中。到1981年或1982年,在最贫困的省份中,90%以上的家庭以户而不是以生产队为单位负责耕种以前的集体土地。这个制度在较富裕的省份中也日益推广开来。……到1983年底,几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》(下卷)

(1)依据材料一,概括商鞅变法的主要措施。结合所学知识,分析商鞅变法的时代背景。

(2)根据材料二,指出作者把戊戌变法作为“中国现代化的逻辑起点”的理由。结合材料和所学知识,归纳维新派的主张和目的。

(3)根据材料三,指出十一届三中全会以后中国农村经济出现的新变化。结合所学知识,分析这种变化的实质和给中国农村带来的影响。

(4)综合上述材料,请你提炼主题并加以论证。

材料一1953年,(同安)县委根据中共中央关于农业生产互助合作的指示,通过举办互助合作训练班和代表会,宣传农户组织起来的优越性,形成互助合作热潮……1954年,县委在双圳头召开会议,宣传建立初级农业生产合作社。至1957年,所有农户全部参加高级农业生产合作社,基本实现农业合作化。

——据《同安县志》

材料二改革开放40年,同安区汀溪镇的变化可以用“翻天覆地”来形容。74岁的村民叶老伯告诉记者,“分田到户”后,他们出工早收工晚,干活的积极性更高了。他记忆最深的是,在1984年前后,他们把家里储粮的米缸换成了能盛1000多斤大米的小粮仓。

——摘自台海网,2018年12月6日

材料三

厦门市2018年农民专业合作社示范社(部分)

| 名称 | 成立时间 | 概况 | ||

| 翔安区嶝旺水产品专业合作 | 2008年12月 | 主要从事紫菜、牡蛎、海带等水产 | ||

| 社组 | 品的经营,形成养殖、收购、加 | |||

| 工、销售一条龙,年销售额达5000 | ||||

| 余万元 | ||||

| 同安区鑫美园果蔬专业合作 社 | 2010年4月 | 主要种植有机果蔬和航天植物,采 用智能大棚、无土栽培等新型农业 技术 | ||

| 海沧区福满农庄生态科技农村专业合作社 | 2012年3月 | 从事果蔬种植和家禽养殖,其产品纳入厦门市农产品质量安全监管平 台,“一品一码”,全程追溯。 | ||

——摘自厦门三农网,2018年12月12日

(1)根据材料一,概括同安地区农业合作化运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“米缸”换“粮仓”的原因。

(3)归纳材料三中农民专业合作社示范性的表现。

材料一 第一个五年计划以一百五十六个建设项目为中心……主要是能源(煤炭、电力、石油)、原材料(钢铁、有色金属、基本化学工业)、机器制造(重型机床、汽车、飞机、船舶)等空白和薄弱的工业。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

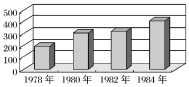

材料二 1978~1984年粮食产量统计柱状图(单位:百万吨)

——据徐中约《中国近代史:1600~2000中国的奋斗》

材料三 以1992年邓小平同志“南方谈话”和中共十四大为标志,“八五”时期(1991~1995年)中国改革开放和现代化建设进入新的阶段……经济年均增长速度达11%左右……对外开放的范围和规模进一步扩大,形成了由沿海到内地、由一般加工工业到基础工业和基础设施的总体开放格局。

——王炳文《新中国十二个五年计划(规划)的历史回顾》

请回答:

(1)据材料一概括我国“一五”计划的特点。“一五”时期的工业化建设对国民经济有何推动作用?

(2)据材料二归纳1978—1987年中国农业经济呈现的态势,导致这一态势的政策和科技因素是什么?

(3)据材料三,指出“八五”时期我国经济迅速发展的主要因素。

(4)上述材料反映出我国经济体制怎样的变化趋势?

材料一 农民曾经向苏维埃政府提议,要求政府在收集粮食时要考虑到他们的利益,让他们明确地知道需要交出多少粮食后才能从事经营。为此,列宁指出:“我们必须立即向广大农民群众表明,在决不离开革命道路的条件下,我们准备改变政策,使农民能够感到布尔什维克愿意不惜一切代价马上改善他们不堪忍受的状况”。

——许蓉《列宁在新经济政策时期对农民问题的重要探索》

材料二 农民的抗议运动甚至暴力运动一浪接一浪。特别时期需要特别手段,于是罗斯福暂时放弃了美国奉为圭臬的“自由放任”政策,1933年5月通过《农业调整法》以给予农民补贴的形式让农民的一些土地退出生产.1933年6月通过《农场信贷法》授权建立两组新的信贷机构给农业生产者提供货款.,1938年通过《联邦农作物保险法》,规定生产者在受到干旱、洪水、冰雹、大风、冻灾、雷电、龙卷风、病虫害和其他诸如此类不可避免的原因所造成的损失时,可以得到相关补偿。

——杜芳、乐波《罗斯福新政与美国农业现代化及其启示》

材料三 1978年秋,安徽遇到历史上从未有过的大旱。凤阳县小岗村生产队18户农民,冒着挨批、挨斗、坐牢的风险,分田包干到户,翻开了中国农村发展史上新的一页。1978年12月,党的十一届三中全会召开,会议确定农村政策的出发点,就是充分发挥我国几亿农民的积极性,农业经济政策是否促进生产力发展,以能否调动劳动者的生产积极性为标准。

——吴太胜《党执政以来领导新农村建设的三种政策设计》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括当时苏俄农业面临的困境。结合所学知识,指出苏俄改变农业政策的做法。

(2)据材料二,概括罗斯福新政农业政策调整的内容。结合所学知识,说明该时期农业政策调整体现的经济思想。

(3)据材料三,归纳小岗村在农业改革史中的贡献。结合所学知识,简析1978年我国农业经济政策调整的意义。

(4)综合上述材料,谈谈你对农业政策调整的认识。

材料一 这一经济理论在20世纪的1/3的时间里,曾经满足资产阶级的需要,一直指导着西方各国的经济政策。它多少缓和了危机,使30年代大萧条的恐怖景象不再出现。但是,长期执行这一经济理论也带来了积重难返的后果,这就是通货膨胀和国债大增。到了20世纪70年代,它已制止不了生产下降和失业不断增加的趋势。在反对这一经济理论的众多流派中,最有影响的代表人物是诺贝尔经济学奖得主美国人来尔顿•弗里德曼和他的货币主义学派。他的基本观点是鼓吹“自由放任”和自由竞争的市场经济。反对用扩大政府开支、 增加预算赤字和多发钞票等办法来对付衰退和扩大就业。80年代,英国微切尔夫人领导的 改革和美国总统里根的经济政策调整,其理论基础都来自货币主义学派。

——摘编自王思德、钱洪主编《世界当代史)

材料二 改革开放新时期, 党的十一届三中全会对我国原有的高度集中的计划经济体制中存在的“严重缺点”作了深刻分析,提出了一系列改革措施,下放权力,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权。1982年9月,党的十二大对我国 最初几年经济体制改革成就的总结中,将经济体制的基本构架概括为“计划经济为主、市场调节为辅”,并提出“正确贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则,是经济体制改革中的 一个根本性的问题。”1984年,经济体制改革由农村开始推向城市。1987年10月,党的十三大提出“国家调节市场、市场引导企业”的改革模式。1992年10月,党的十四大提出要 初步建立起新的经济体制,确立了经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。

——摘编自願海良 《社会主义市场经济体制是如何上升为基本制度的?》

问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这一经济理论” 是什么理论?并从产生背景和特点的角度比较“这一经济理论” 与货币主义学派的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年后中国经济体制改革进程的特点。

(3)根据材料一二并结合所学知识,归纳20世纪70年代末至80年代,中西方经济体制改革的相近之处。

材料一 在当时,包产到户也许是农村克服困难的有效办法,由于缺乏马克思主义经典理论的强有力的支撑,因而在现实实践中无法获得“通行证”。包产到户在一定程度上也确实影响了国家工业化计划的顺利实施。再加上国家最高领导人强调农村集体化,认为包产到户会产生资本主义,导致两极分化,因而对于“单干风”的分田到户并不支持。多种原因的相互交织,致使包产到户在新中国初期虽然萌芽并得到初步发展,但是最终没能得到贯彻和实施。

——姜建芳《20世纪五六十年代包产到户夭折原因再探》

材料二 家庭联产承包责任制是特定社会经济条件下的历史选择,该种农业生产组织形式与传统的农业生产组织方式(大集体时期)相比具有较大的进步,在改变农村经济格局的同时,奠定了经济发展和后续改革的基础,调动了农业生产者的积极性,为我国农民脱贫起到了重要作用。

——中共中央党史研究室《简明党史知识》

材料三 伴随我国农业现代化进程,农村劳动力大量转移,农业物质技术装备水平不断提高,农户承包土地的经营权流转明显加快,发展适度规模经营已成为必然趋势。实践证明,土地流转和适度规模经营是发展现代农业的必由之路,有利于优化土地资源配置和提高劳动生产率,有利于保障粮食安全和主要农产品供给,有利于促进农业技术推广应用和农业增效、农民增收。

——2014年中央中央办公厅《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》

请回答:

(1)结合所学知识,指出我国20世纪六十年代农业集体化的具体组织形式。据材料一,归纳当时未能贯彻农业生产责任制的原因。

(2)据材料二,概括家庭联产承包责任制的进步作用。结合所学知识,指出其与大集体时期在土地所有制上的共同点。

(3)据材料三,指出当前我国农村发展适度规模经营的现代农业具备了哪些条件?这反映了我国经济体制发生了怎样的变化?