材料一:印度独立后追求民族自主性,成为一个市场封闭的国家,片面强调重工业的战略引发粮食危机、财政赤字居高不下以及经济结构失衡等问题。他们认为,其经济困难和危机的症结就在于国家干预过多,国有成分太高。因此,1980年以后逐渐实行经济自由化,对原有的混合经济体制进行大幅度改革,具体包括:扩充私营企业的经营领域,放松对垄断财团的控制;改善国营企业的经营管理,实行部分国营企业的私有化;减少财政开支,精简政府机构,改革税收体制,降低财政赤字;改善投资环境,大力吸引外资;降低关税税率,对出口加工区和出口企业给予特殊优惠等。这些改革推动了印度经济发展,但印度缺乏有力、稳定的中央政府,政治领袖们一直没能克服党派利益的局限性,政治的不稳定影响了经济改革进程。

——摘编自孙培钧、华碧云《印度的经济改革:成就、问题与展望》

材料二:下表1是1980—1999年中国与印度GDP年均增长率比较

| 中国 | 印度 | |

| 1980—1990 | 10.1 | 5.8 |

| 1990—1999 | 10.7 | 6.1 |

下表2是1999年中国与印度主要经济指标对比

| 中国 | 印度 | |

| 人口(百万) | 1258 | 998 |

| 人均GNP(美元) | 780 | 450 |

| 国内总投资/GDP(%) | 37.3 | 23.3 |

| 1997年人均电力消费量(kWh) | 714 | 363 |

| 1998年人均寿命 | 男子68岁,女子72岁 | 男子62岁,女子64岁 |

| 1998年识字率(15岁以上、%) | 男子:91;女子:75 | 男子:67;女子:43 |

| 出口额(百万美元) | 194300 | 38285 |

| 出口/GDP(%) | 19.7 | 8.5 |

| 直接投资额(百万美元) | 40319 | 2155 |

——摘编自小岛真《印度经济改革的成果与课题——与中国之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪80年代以来,印度和中国经济改革的相似之处。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别简析20世纪90年代末的中印两国经济改革成效。

材料一 1929年,上海《生活周刊》刊登了一篇《十问未来之中国》——吾国何时可稻产自丰、谷产自足,不忧饥馑?吾国何时可自产水笔、灯罩、自行表、人工车等物什,供国人生存之需?吾国何时可行义务之初级教育、兴十万之中级学堂、育百万之高级学子?吾国何时可参与寰宇诸强国之角逐?……此文的编者按语说,“此十问俱实现,则中国富强矣,国人安乐矣!”

材料二 以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标。这堪称中国新时期的第二次思想解放。随着邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

材料三 中国国内生产总值和对外贸易简表(部分)

| 国内生产总值 | 由1978年的3679亿元,提高到2020年的100万亿元。 |

| 对外贸易 | 从1978年到2004年中国为世界贸易增长做出了12%的贡献。2013年至2019年中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。 |

| 加入WTO的3年里,中国进口了大约1.2万亿美元的商品。 |

——据吴恩远等《改革开放的中国与世界》整理

(1)材料一中的作者生活在哪一政府统治时期?根据材料一的信息说说当时中国的社会面貌。

(2)据材料二和所学知识,指出材料中“中国制度变迁的目标”的主要内容。结合所学知识,指出我国“对外开放进入新阶段”的标志事件是什么。

(3)据材料三,归纳我国改革开放取得的主要成就。综合上述材料,谈谈你从我国改革开放的进程和成就中获得的启示。

材料一 1949—1980年中国五年计划(节选)

| 阶段 | 年限 | 主题 |

| 国民经济恢复 | 1949—1952 | 经济恢复 |

| “一五”计划 | 1953—1957 | 工业化起步与社会主义改造 |

| “二五”计划 | 1958—1962 | “大跃进”和人民公社化运动 |

| 国民经济调整 | 1963—1965 | 调整、巩固、充实、提高 |

| “五五”计划 | 1976—1980 | 建立完整的工业和国民经济体系 |

——摘编自马远之《中国有一套——从“一五”计划到“十三五”规划》

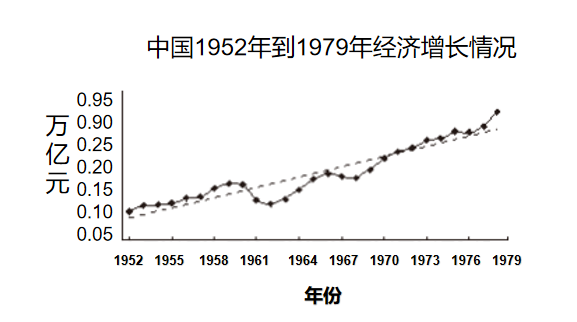

材料二

——摘编自陈晓东、邓斯月《改革开放40年中国经济增长与产业结构变迁》

综合上述材料,提取相互关联的信息,拟定一个论题,结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)材料 下表是1978-1996年中国三种价格形式的变化

| 领域 | 定价类型 | 1978年 | 1996年 |

| 全国社会商品零售总额 | 政府定价 | 97.0% | 6.3% |

| 政府指导价 | 0% | 1.2% | |

| 经营者定价 | 3.0% | 92.5% | |

| 全国农产品收购总额 | 政府定价 | 94.4% | 16.9% |

| 政府指导价 | 0% | 4.1% | |

| 经营者定价 | 5.6% | 79.0% | |

| 全国独立核算的生产资料生产企业销售收入 | 政府定价 | 100.0% | 14.0% |

| 政府指导价 | 0% | 4.9% | |

| 经营者定价 | 0% | 81.1% |

(政府指导价:对在国民经济中比较重要的产品,政府规定基准价和浮动幅度,经营者则在规定的范围内根据条件制定出售价格。)

——摘编自余兴发《新中国价格体制改革的回顾与展望》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1978-1996年中国价格体制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1978-1996年中国价格体制改革的原因。

材料 从80年代起,中国开始土地管理制度的改革,主要分两方面进行。第一,土地行政管理制度的改革。1986年,国家通过了土地管理法,成立了国家土地管理局。第二,土地使用制度的改革,把土地的使用权和所有权分离,在使用权上,变过去无偿、无限期使用为有偿、有限期使用,使其真正按照其商品的属性进入市场。1982年,深圳特区开始按城市土地等级不同收取不同标准的使用费。1987年4月国务院提出使用权可以有偿转让,同年9月,深圳率先试行土地使用有偿出让,出让了一块5千多平方米的土地使用权,限期50年,揭开了国有土地使用制度改革的序幕。11月国务院批准了国家土地管理局等部门的报告,确定在深圳、上海、天津、广州、厦门、福州进行土地使用制度改革试点。12月,深圳市公开拍卖了一块国有土地的使用权。这是新中国建立后首次进行的土地拍卖。

——摘编自《中国土地制度改革》(新华网)

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪80年代土地管理制度改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪80年代土地管理制度改革的影响。

材料一 十月革命胜利后的苏俄在经济上仍然是落后的农业国,工业发展落后。列宁意识到,发展整个经济,首先是发展农业,只有这样才能为工业经济的发展源源不断地提供资金积累。但作为列宁后继者的斯大林则强调苏联的工业化必须从重工业开始,斯大林式工业化道路最终成为苏联实施工业化战略的指导思想。

——摘编自詹晓良《社会主义工业化进程中的陈痛一前苏联工业化道路的探析》

材料二 目前这种困难的经济和生活状况在很大程度上是苏联式的经济造成的后果。我们不得不付出代价,为苏联体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;为不够重视现代经济的关键部门(如信息、电子和通信)付出代价;为不允许产品生产者的竞争付出代价……为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。

——摘编自【俄】普京《千年之交的俄罗斯》

材料三 1949年12月,毛泽东主席率领中国代表团访问苏联,中苏双方在莫斯科签署了《中苏友好同盟互助条约》。苏联政府向新政府提供3亿美元贷款。从此开始了两国长达近十年的政治蜜月期。

材料四 新中国成立时,我国工业总产值占工农业总产值的比重为30%,是一个典型的农业国。随着“一五”计划的完成,1957年,工业总产值在工农业总产值中的比重上升到56.7%。1978年以后,针对企业活力不足的问题,提出了以公有制为主体、多种所有制共同发展的方针,并积极进行改革,推进政府职能转变,完善宏观调控体系。新时期,中国经济飞速发展,到1998年,工业总产值中,轻工业比重为49.3%,重工业比重为50.7%。

——摘编自高晓春《新中国的工业化进程》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄(联)为实现工业化而采取的措施。据材料二,概括普京认为“苏联式的经济造成的后果”的理由。

(2)根据材料三、四并结合所学,指出新中国工业化在起步阶段的特点。新时期工业化进程又产生了哪些变化?

材料一 上海开埠后,英、美、法、德、日等国商人相继在上海开设洋行。南洋华侨与国内商人交往渐多,经营粮食进口贸易的洋行和上海华商行随之出现。随着上海人口逐年增多,粮食需求量不断增长,大米进口量不断增长,由1913年的0.012万公担上升到1922年的98.08万公担。上海民族面粉工业由于还主要采用磨坊生产,面粉产量低,质量差,不能适应市场的需要,进口面粉量逐渐增加,到1911年已增加到16.91万公担,较1864年增长了25.84倍。在广东,随着近代商业性农业的发展,经济作物挤占良田的现象突出,再加上人口激增,粮食极为短缺。据统计,1912~1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。在福建,外国米源源不断地以低价向福州、厦门等地区倾销粮食,造成了福建粮食生产的衰退,进一步加深了中国对进口粮食的依赖。

——摘编自汪德平《近代中国的粮食国际贸易研究》

材料二 改革开放以来,中国政府积极利用国际市场和国内市场,统筹两种资源和两个市场以确保国内粮食供应。自2000年以来,中国粮食进口量快速增长,不同品种的粮食贸易由原来的进出口交替阶段进入全面净进口阶段,其中,玉米、稻谷(大米)分别在2009年和2011年由净出口转为净进口,小麦是在2009年由净进口、净出口交替状态转为净进口状态,大豆的进口量呈快速增长特征。

——摘编自胡迪、张为付《改革开放以来我国粮食有效供给问题解析——历程、原因与对策》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析近代中国沿海地区粮食进口的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来中国粮食进口的主要特征及意义。

材料一 伴随着工业化进程,英国在资本主义经济取得巨大发展的同时,社会也发生着重大变化。1801年英国农林渔业产值占国民收入的比重为32.5%,1841年为22.1%,1861年英国农业在国民收入中所占的比重是17.8%,而1901年则为6.4%。在收入差距方面,1801年,英国1.1%最富有的人取得国民收入的25%,到1848年,1.2%的最富有者就取得35%的国民收入,到工业革命已完成的1867年,2%的最富有者所聚敛的财富占国民收入的40%。相反,体力劳动者在国民收入中所占比例却从1803年的42%下降到1867年的39%。由于英国近代工厂大多建在水源充足的河流旁边,这样在就近取水解决工业用水和动力问题的同时,也便于处理日益增加的工业废水。连续不断的工业废水和生产污水的自然排放,完全超过了河流和大地的自净能力,就连英国人视为生命之河的泰晤士河都成为了举世闻名的“臭河”。

——摘编自刘俊俊《英国工业化的教训及其对我国的启示》

材料二

| 时间 | 中国社会主义工业化进程 |

| 20世纪50—90年代初 | 新中国计划经济体制下的社会主义工业化道路时期,斯大林模式在中国的运用。这个时期工业化战略的特征是政府作为投资主体、国家指令性计划作为配置资源的手段、封闭型的重工业优先发展。 |

| 1978—1992年 | 我国国家统配物资品种由256种减少到19种;国家计划收购和调拨的商品由65种减少到15种;在工业生产中,国家计委下达的指令性计划产品产值占全部工业总产值的比重由95%以上下降至10%.以内。 |

| 1992年以来 | 党的十四大明确提出改革的目标就是建立社会主义市场经济体制,这对改革开放实践具有重大的指导意义。 |

| 2002年中共十六大 | 改革开放以来中国工业化是一条与传统工业化全然不同的新型工业化道路 |

| 2017年中共十九大 | 当前我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 |

——摘编自王志安《中外工业化道理综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国工业化发展的有利因素,并指出英国工业化进程中出现的问题。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国的工业化与英国工业化道路的不同之处。

材料一 中国是世界上对甘蔗有文字记载最早的国家,早在2000多年前的春秋战国时期,我国就已经开始栽培甘蔗,并榨蔗汁作为饮料饮用。《楚辞》中关于甘蔗的记载说明我国不仅早有甘蔗栽培,而且还已经掌握了甘蔗的加工利用。唐玄宗在位时期出现了专业的糖坊和糖商,已能生产砂糖和冰糖,食糖也开始远销到日本、波斯、罗马等地。宋朝时,甘蔗制糖得到大力发展,南宋时蔗糖已经成为对外贸易的主要商品。明代已经采用把糖膏放在瓦馏中淋水分蜜的方法,并开始根据分蜜程度将白砂糖分为五个品级,这是我国在制糖技术上的独特创造。

——摘编自季羡林《文化交流的轨迹——中华蔗糖史》

材料二鸦片战争后,帝国主义对我国进行经济掠夺,致使我国蔗糖业每况愈下,从蔗糖出口国变为外糖倾销地。1924—1930年,我国每年平均进口白糖60万吨,1931—1937年,每年平均进口约30万吨。直到20世纪40年代后期,我国产糖量有减无增,而进口糖量有增无减。从20世纪初到新中国成立的1949年,中国内地机制糖厂年产糖3万吨,加上生产的土糖17万吨,合计食糖年产量也就20万吨,在当时世界产糖国家中排名第26位。

——摘编自周可涌《中国蔗糖简史》

材料三 1978—1992年的14年间,食糖年产量增加到了792万吨,年均增长率为8.59%,人均食糖占有量增加到6公斤。20世纪90年代以后我国经济体制改革逐步深化,制糖业也由计划经济向社会主义市场经济体制转型。

——摘编自连学智《中国糖业发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国糖业的主要特点,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代中国糖业“每况愈下”的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明改革开放后中国糖业发展的意义。

材料一:通过建立“战时共产主义”,将全面战争的概念应用于国内冲突,政府从农民手中获取粮食,确立定额分配制度,使银行和工业国有化,并要求每一个人都出去工作。到1921年春天,列宁和布尔什维克党已经赢得了内战,但许多农场变成了废墟,食物供应几乎耗尽。3月,俄国宣布实行新经济政策,在重建农业和工业的尝试中实行了某种有限的经济自由。到1926年,工业生产已经超过了1913年的水平,同时农民生产了差不多和战前同样数量的谷物,工农联盟在新的基础上得到了巩固。

——摘编自(美)约翰·巴克勒著《西方社会史》

材料二:柯立芝(1923年8月至1929年3月在任美国总统)说:“由于贫穷是罪恶的报应,政府便不应该向高尚的富人征税,以援助卑贱的穷人。由于富人最了解他们利益之所在,政府便不应该干预他们经营的企业。”在危机期间,胡佛总统拒绝救济失业者,他认为用政府拨款救济失业者不仅危害了美国人民生活中极其宝贵的品质,而且打击了自治的基础。为了扭转形势,1933年上台的罗斯福总统选择了政府对经济的强力干预,结束美国人最为珍视的自由竞争,为此许多新政法令被最高法院宣布违宪。但到1930年代末,罗斯福还是使总统职位成为了联邦政府的权威中心,国会再不能像新政以前那样独立行使自身权力,且各州政府明显服从联邦政府。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》和艾伦·布林克利《美国史》

材料三:计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平1992年南方谈话

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括苏俄与美国经济政策变化所体现的国家治理的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析材料三在国家治理方面的意义。