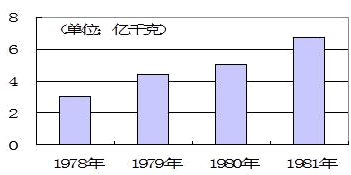

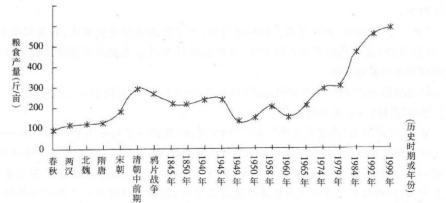

1972-1981年安徽省凤阳县粮食产量

| A.农业合作化运动的推动 |

| B.人民公社化运动的开展 |

| C.家庭联产承包责任制的实行 |

| D.社会主义市场经济体制的确立 |

材料一 中共中央在1983年下发第二个“中央一号文件”。它的主要精神:①稳定和完善农业生产责任制,改革人民公社体制。②搞活经济,继续放宽某些政策,走全面发展、综合经营的道路。总之,“就是要按照我国的国情,逐步实现农业的经济结构改革、体制改革和技术改革,走出一条具有中国特色的社会主义的农业发展道路。”经过一年的实行,农业生产获得了创纪录的丰收,农村工作取得了令人鼓舞的进展。

——摘编自《中国现代史》

材料二 1953年9月中央全会上,赫鲁晓夫就提倡种植玉米。1955年他在中央全会的决议中指出“玉米是最高产的作物,应该在我国所有地区广泛推广”,要求到1960年播种面积至少扩大到2800万公顷……有些地区的玉米完全被冻死或者干死,没有任何收成。1956年农业丰收,这一特殊情况使赫鲁晓夫头脑发热,1957年5月,他未经中央讨论,在列宁格勒一次集会上宣布三四年内按人口平均计算在肉类、奶类和黄油产量方面赶上和超过美国的惊人目标。这一目标遭到苏联党内一些人和经济学家的反对,也受到美国哥伦比亚广播公司记者的嘲笑,他却还是一意孤行。1957〜1964年苏联人均肉类产量只从37公斤增至40公斤,美国1961年人均肉产量却有100公斤,三四年内在肉类生产上赶超美国的目标成了人们的笑料。

——摘编自唐士润《评赫鲁晓夫的农业改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国农村改革取得成功的原因。

(2)根据材料二,分析赫鲁晓夫农村改革的特点,综合中苏农村改革说明发展现代农业要注意的因素。

材料一 参加农业生产合作社的农户数,1954年还只有2%,1955年上升到14.2%,1956年后升96.3%,1957年冬和1958年春,一个大规模农田水利建设高潮在全国范围内掀起,在这一建设的过程中,各地普遍出现了并社或超出社、乡、甚至于县的范围来进行协作的浪潮。1958年3月,毛泽东在成都会议上提出了把小型农业合作社适当地合并为大社的建议,中央同意了这一建议。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》

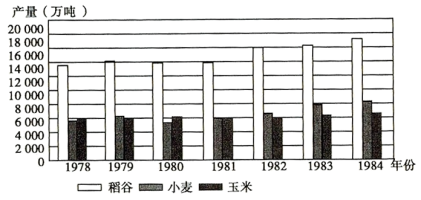

材料二 下面是1978~1984年我国主要粮食作物产品产量围。

——摘编自马晓河等《农村改革40年:影响中国经济社会发展的五大事件》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从1954年至1958年我国农业政策发生的变化并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后我国粮食作物产量持续增长的原因,

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从新中国成立以来农业政策调整中得出的认识。

乡村是中国人的物质和精神家园。从古到今,乡村经济的发展经历了一个漫长而复杂的过程。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥,也没有水利灌溉工程,“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力。面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究(1933-1937)》

材料三 80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。1984年邓小平考察江苏,当地乡镇企业的蓬勃发展使他受到鼓舞,从中看到了乡村振兴与农村实现小康目标的希望。他在会见外宾时曾说:“农村改革见效鼓舞了我们,说明我们的路子走对了。”

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括国民政府农业建设运动的主要措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出80年代中国农村改革的原因及意义。

材料一 农业集体化运动在广大农村普遍开展起来后,加之城乡差别逐渐显现和自然灾害的出现,农村一些人员开始向城市流动。1957年前后,农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作。1957年年底,中共中央、国务院联合发出指示,严厉要求各地采取有效措施来制止农村人口盲目外流。1958年,国家就出台了《中华人民共和国户口登记条例》,严格限制农村户口人员迁往城市。

20世纪90年代,随着计划经济逐渐退出和市场经济的兴起以及国家城市化进程建设,城乡经济十分活跃,城市第二、三产业相当兴盛。此时,国家粮食生产丰足,粮食供应已与户口脱钩,农村人口进城经营工商业的人员数量很多,要求在城市落户的呼声非常强烈……“到1992年上半年,全国几乎每一个省份都出现了交钱办理城镇户口的现象。据公安部对全国17个省区950个市(县)的不完全统计,共办理收费‘农转非’户口248万人,每个户口收费从2000元到4万元不等。”

——摘编自赵文远《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

材料二 根据有关学者的测算,改革开放30多年来,劳动力流动对GDP的贡献率超过了20%。而越是流动人口聚集的地区,贡献率就越高。目前,流动人口中的农民工已经成为我国诸多产业如制造业、服务业、建筑业的主力军,为城市的发展做出了重大的贡献。……农村人口的城镇化将对拉动投资、消费起到明显的积极作用。不仅如此,将更多的农村人口纳入城镇,还有利于缩小居民收入分配差距,对社会稳定的维护与和谐社会的构建都有着重要的意义。

——摘编自李长安《放开户籍限制,释放经济活力》

(1)结合材料一并联系所学知识,分析1958年国家出台《中华人民共和国户口登记条例》限制农村人口流入城市的原因。

(2)结合上述材料,评析户口迁移制度与经济发展的关系。

| A.农业合作化运动的推进 |

| B.人民公社化运动的深入开展 |

| C.沿海经济开放区的形成 |

| D.家庭联产承包责任制的实行 |

材料一:为了获得足够的粮食、棉花、油料等产品,保证城市居民的生活消费和加工企业的原料供应,就要对农副产品实行贸易垄断即统购派购的制度。为了确保在低价统购派购的条件下农民仍然能把资源投入到国家工业化所需要的农产品生产中,就要求作出一种强制性的制度安排,使国家能够以行政力量直接控制农业的生产。按照这种逻辑,实行主要农产品的统购统销政策之后,(1953年)农业集体化运动随之开始并不断加速

——林毅夫等著《中国的奇迹:发展战略与经济改革》

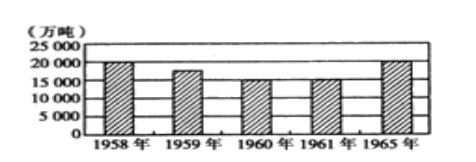

材料二:1958—1965年全国粮食产量

材料三:我要明确告诉乡亲们,以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是党的农村政策的基石,不仅现有土地承包关系要保持稳定并长久不变,还要赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。

——胡锦涛考察安徽凤阳小岗村时的讲话

(1)据根材料一,说明国家对农业进行的“强制性的制度安排”主要指什么?其根本目的是什么?

(2)结合材料二和所学知识分析这一时期我国粮食产量的变化及其原因。

(3)材料三的讲话中涉及的我国农村经济体制改革的主要措施是什么?它有何重大意义?

材料一 纵观中华人民共和国成立以来粮食生产的发展,大致分为三个阶段:①第一阶段为1950~1978年。1949年,中国粮食总产量只有1.132亿吨,1978年达到3.048亿吨,29年间年均递增3.5%。……②第二阶段为1979~1984年。1984年,中国粮食总产量达到4.073亿吨,6年间年均递增4.9%,是中华人民共和国成立以来粮食增长最快的时期。……③第三阶段为1985年到今。1995年,中国粮食总产量达到4.666亿吨,11年间年均递增1.2%。

——中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的粮食问题》

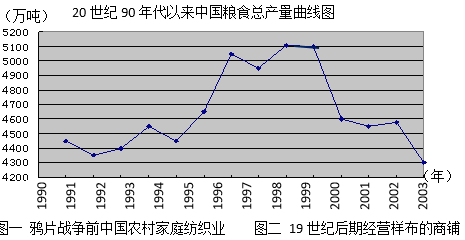

材料二 20世纪90年代以来中国粮食总产量曲线图

(1)根据材料一并结合所学知识分析,1979~1984年间“粮食增长最快”的主要原因是什么?

(2)根据材料二,概括20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势,并简要分析其原因。

(3)你认为当前解决我国粮食问题的主要方法有哪些?

【读史指导】

| 材料主旨 | 材料一:1979~1984年间粮食增长最快的主要原因。 材料二:20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势。 |

| 信息解读 | 材料一:中华人民共和国成立以来粮食生产的发展的三个阶段。①第一阶段是改革开放前;②第二阶段处于改革初期;③第三阶段我是农村改革的深化阶段。 材料二:20世纪90年代以来我国粮食生产的发展趋势。图片反映了这一阶段我国粮食生产由缓慢增长到快速增长再到下降的历程。 |

| 历史结论 | 我国粮食生产的发展与各项方针政策的制定、科技的投入等密切相关。 |

材料 1978年以来我国春节代表性年货一览表

| 时间 | 地点 | 代表性年货 |

1978年 | 洛河故县水库 (有实力的单位) | 每个职工分配到:精粉5斤、大米3斤、花生米10斤、大肉6斤、鸡蛋3斤、核桃5斤、苹果20斤、烟1条、酒I瓶、白糖0.5斤、水果糖0.5斤。 |

1982年 | 江苏泰州 | 凭票供应:有粮票、布票、肉票。 卷烟供应证券、食糖供应证券、水产品供应证券等。 定量供应:曲酒每户一斤。 |

| 1990年 | 全国 | 明信片、贺年片、挂历流行。电视机、冰箱、洗衣机等大家电。 |

| 2000年 | 北上广、西安、成都、武汉等 | 旅游消费、电脑、保健品等。出现几百家电子商务网站。 |

2016年 | 全国 | 2016阿里巴巴年货节:贵州辣椒酱5小时卖出8万瓶、大别山黑猪肉9小时卖掉2吨、苏北土鸡蛋21卜时卖掉3万枚、洛川苹果11小时卖掉18万斤……有的土货还卖到了香港,甚至走出了国门。 电影票、汽车、手机、智能手环等。 |

——摘编自《国家人文历史》

表能够反映自1978年以来中国人的春节年货变化的多种趋势,指出其中一种变化趋势,并说明形成的历史原因。

材料一 隋未,“率土之众,百不存一。干戈未静,桑农成废,凋敝之后,饥寒重切”。在这种情况下,唐太宗实行了均田制,并在均田制基础上制定了租庸调的赋役制度,农民负担不是很重。官府还办起义仓、常平库,其目的是“岁不登,则以赈民;或贷为种子,则至秋而偿”,到玄宗开元、天宝年间,已是“人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可较量”。以后,宋、明、清各代经济发展都曾出现高潮。

——摘编自阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料二 下图是中国粮食亩产量走势图。

——摘编自李进霞《近代中国粮食生产的经济效益分析》

材料三 1978年,我国粮食总产量6095亿斤,1984年达到了8146亿斤,增长了33.65%;人均粮食占有量由1978年的633斤,增加到1984年的781斤,增加了23.4%。农民人均纯收入从1978年的134元增长到了1984年的355元。党的十八大以来,我国粮食总产量连续五年稳定在12000亿斤以上,农业供给侧结构性改革实现了新突破,种植、畜牧、渔业结构不断优化,农产品加工业与农业产值之比达到2.21。

——摘编自夏青《农村改革四十年》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初解决粮食问题的主要手段及产生的经济效果。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分别指出我国古代、近代、现代粮食生产的变化趋势,并分析1978年后粮食生产变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对粮食安全问题的思考。