材料一 法兰西第二帝国时期耶稣会教士法鲁担任教育部长,提出《法鲁教育法案》,规定学校应完全服从教会;僧侣有充任教师的优先权。针对这种现状,法国著名的共和派领导人茹尔·费里率先举起教育改革的大旗,1882年3月颁布了《费里法案》。该法案将教育的领导权收归国有,设立了国民教育最高委员会,取消了耶稣会员施教和管理学校的权力。免除公立学校、幼儿园的学费,免除师范学校的费用。还规定6—13岁的儿童无论男女,都要接受公立或私立学校的教育。为确保义务教育法的实行,法案规定,每个省都要建立男女师范各一所,其经费由地区支付,校舍建筑及设施和牧师工资由国库发放。

——摘编自梁金霞《法国教育改革与发展趋势探析》

材料二 1900年湖广总督张之洞等奏请改革科举,清廷乃于1901年9月颁布兴学诏书,改书院为学堂。1904年清政府颁布由管学大臣张百熙和张之洞等拟定的近代学堂章程“癸卯学制”,读经讲经课和修身课(讲授伦理道德)分量仍很重。1905年清政府废科举,1906年正式成立学部,奏请宣示教育宗旨为忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实五端。辛亥革命后,蔡元培担任教育总长,于1912年至1913年陆续颁布了各级各类学校令,即“壬子一癸丑学制”,强调教育宗旨为:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”废除了读经课和不合民国宗旨的教科书,取消了进士出身奖励,确定了妇女的受教育权利和男女同校制度,同时筹办各级女子学校。

——摘编自《两岸新编中国近代史》

(1)结合材料一和所学知识,分析19世纪末法国教育改革的背景和特点。

(2)结合材料二和所学知识,概括辛亥革命前后中国近代教育的变化趋势,并分析这种变化带来的影响。

| A.女性主体意识的强化 |

| B.女性审美意识的提高 |

| C.女性权利意识的强化 |

| D.女性自由意识的强化 |

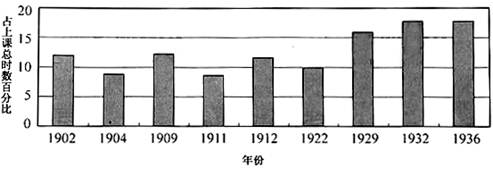

自然科学课程比重趋势图

(注:1922年始专指高级中学自然科学课程)

| A.1902年自然科学课程的设置标志着中国教育近代化的启动 |

| B.1922年自然科学课程比重体现了“五四”时期科学思潮兴起 |

| C.1929—1936年自然科学课程比重表明国民政府重视科学教育 |

| D.自然科学课程比重的变化反映了清末民国时期轻视人文教育 |

| 时间 | 发展情况 | |

先秦时期 | 社会上层即贵族层、统治者层皆按宗法制组成父家长制集体大家庭。这种大家庭是一个血缘亲属关系复杂、人数众多、组织庞大的宗族集团 | |

春秋战国至魏晋南北朝 | 传统家庭的奠基和初步发展阶段,以小型核心家庭和直系家庭为特点的家庭形态占据了主流,以家庭为单位的 小而全综合经营的小农家庭生计模式逐渐定型 | |

| 隋唐五代时期 | 传统家庭第一个兴盛阶段,生产工具的发展为小家庭生产提供了物质基础,同时小家庭与大家庭共存 | |

| 宋辽金元时期 | 传统家庭发生近代化转型的重要时期,以壮年夫妇为核心的三代五口之家成为此后中国家庭的主要形态 | |

| 明清时期 | 传统家庭达到鼎盛 | |

| 民国以后 | 传统家庭衰落,现代家庭兴起 | |

——摘编自张国刚《家庭史话》

根据表格并结合所学知识,指出家庭发展变化的一种趋势并分析其形成的原因。(要求:观点明确,史实准确、充分。)

材料一 鸦片战争之后,西方现代科学技术与知识日益广泛地进入中国。1858年,王韬就已经认识到“中法不如西法之密”。官方层面的条约签订、外交往来等等,需要以西洋历法作为重要参照,都在一定层面上扩展了西洋历法的使用范围。时人逐渐了解到西洋历法之精髓,此前对西洋历法鄙弃的态度也发生了巨大变化。如方维规所说:“由于时人不仅认识到西方已经成为世界政治的中心,也感受到西方在许多方面确实胜于中国,便逐渐对西洋事物怀有一种崇敬之情。”在这种情况下,西洋历法得到了越来越多的关注和肯定。

——摘编自朱文哲《西历·国历·公历:近代中国的历法“正名”》

材料二 1918年,北京政府教育部下辖的中央观象台依据国际标准时区制度,将全国规划为中原时区(后改南京时间)、陇蜀时区(全面抗战后改重庆时间)、回藏时区(后改新藏时间)、长白时区、昆仑时区等五个时区,标志近代中国自动、自主地加入全球标准时区制度的行列。但是日本在全面侵华战争时改中原时间为东京时间,五时区制的实施效果颇为有限。……标准时间在近代中国的产生和变化,尽管与西方列强的扩张关系密切,也是近代中国社会生产结构的变化及与国际社会的联系更加密切后,产生了对精确、统一的社会公共时间的需要。近代民众在社会生活与国际交往中真切地体验到标准时间带来的实惠与便利。

——摘编自封磊《从海关时到北京时:近代中国的“时区政治”及其嬗替》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西洋历法受到关注和肯定的原因。

(2)根据材料二,概括五时区制制定与实施的主要特点。

(3)综合上述材料并所学知识,分析标准时间的确立对中国近代社会的影响。

材料一 《陈书·儒林传》记载,南朝时期出身于高门士族太原王氏的王元规,幼年丧父,家道中落,兄弟三人随同母亲寄居舅父家里。当地富豪刘琪为攀上名门亲戚,想以巨资陪嫁,把女儿嫁给王元规。母亲准备答应,王元规却哭着说我们正是因为一直保持婚姻门第,才受人敬重,怎么能够因家贫就非贵而婚呢?结果这桩婚事未成。宋人笔记《萍州可谈》中记载:“近岁富商庸俗与厚藏者,嫁女亦于“榜下捉胥”,厚胥钱以铒士人,使之俯就,一娇至千余缗。”

——摘编自(陈书·儒林传》等

材料二 (二十世纪)二三十年代,时常有人以学生为对象,调查他们对婚姻问题的看法。1929年,广州《民国日报》的一篇研究报告显示,在调查的181名已婚学生中,自己做主订婚的比父母代订的要多,对娇事不满意而想离婚的占44.3%……随着离婚案例的增多,有些人将其视为一种社会问题,但另外一些人则认为它是社会进步的象征,予以肯定。如《盛京时报》刊发的一篇文章称:离婚是“国人思想发展之结果。婚姻关系人一生之苦乐,形式上虽注重在伦理上之结合,而实际上尤须赖性理之调适,徒有伦理上死板生握,生拉硬扯,未有不发生问题者。今则科学昌明,神权日衰,思想解放之花大开。离婚案件之增加,除非我们认为人类思想发展不是好事,因此非但不容反对,还当原谅,还当援助”

——摘编自郑永福、吕关颐《中国妇女通史民国卷》等

(1)结合材料一和所学知识,概括古代婚姻观念的变化,并指出这种变化的原因。

(2)结合材料二和所学知识,概括民国时期婚姻观念的特点,并指出这一观念形成的背景。

| A.女性社会地位得到显著提高 |

| B.民主共和的观念渐入人心 |

| C.流行文化代表社会主流方向 |

| D.民间风尚折射出社会变化 |

男士礼服样式女士礼服样式

| A.政府主导社会习俗变迁 | B.中西服饰融合成为主流 |

| C.传统文化受到政府重视 | D.男女平等观念深入人心 |

| A.西式服饰传入,生活方式完全西化 | B.中华民国建立,人们思想观念变化 |

| C.城市化进程中,女性开始引领时尚 | D.旗袍典雅大方,体现女性的曲线美 |

材料一 两宋至清,我国人民的饮食原料结构较之以前有很大的变化。小米、高粱和小麦逐渐成为北方人民的主食原料。随着豆制品、粉制品的发展,大豆、绿豆、扁豆等很大程度参与了菜肴的烹制,成为主、副兼用的粮食。原产美洲的马铃薯和番薯,至清代在很多地方成为主食中的骨干品种。瓜菜原料方面,五代以来从国外引进的胡萝卜、甘蓝、菜花、丝瓜、黄瓜、苦瓜、南瓜、辣椒等百十个品种大大丰富了我国的馔肴。肉类原料方面,逐渐变为以猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等家畜、家禽为主,野禽、野兽肉类的比例越来越小。

——根据王明德、王子辉《中国古代饮食》

材料二 新中国成立后,朴素的列宁装、干部服广为流行,旗袍、西装等民国年间的流行装束被看作是封建主义和资本主义的腐朽事物而被人们所抛弃。随着统购统销政策的实行,城市居民整体饮食水平有所改善与提高。由于国民经济增长有限,并且在“一五”计划建设时期的“重生产,轻消费”等政策影响下,城市居民的物质生活水平仍然不高,普遍形成朴素节俭的生活方式。当时,党和政府也大力提倡勤俭节约的道德风尚。

——根据郑艳《新中国初期城市居民的物质生活变迁》

(1)根据材料一并结合所知识,概括两宋至明清时期我国饮食结构变化的特征,并分析其变化的原因。

(2)根据材料结合所学知识,指出新中国成立后城市居民形成朴素节俭生活方式的原因。结合所学知识,指出新中国成立后国家倡导朴素节俭生活方式的作用。