| A.国内外敌人的疯狂进攻,经济濒临崩溃 |

| B.俄共调整政策,重视发挥商品市场功能 |

| C.德军全面入侵苏联,卫国战争正式爆发 |

| D.计划经济体制确立,国家资源分配不均 |

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道;“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。"1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。

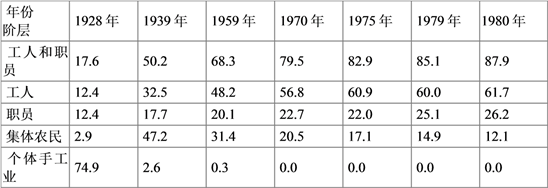

材料 1928~1980年苏联居民的阶级(阶层)构成(%)

| 年份 阶层 | 1928年 | 1939年 | 1959年 | 1970年 | 1975年 | 1979年 | 1980年 |

| 工人和职员 | 17.6 | 50.2 | 68.3 | 79.5 | 82.9 | 85.1 | 87.9 |

| 工人 | 12.4 | 32.5 | 48.2 | 56.8 | 60.9 | 60.0 | 61.7 |

| 职员 | 12.4 | 17.7 | 20.1 | 22.7 | 22.0 | 25.1 | 26.2 |

| 集体农民 | 2.9 | 47.2 | 31.4 | 20.5 | 17.1 | 14.9 | 12.1 |

| 全体手工业 | 74.9 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(注:l928年,苏联尚有4.6%的地主。资料来源:贾春增(当代苏联社会等)、辽宁社科院社会学所《阶级、阶层及社会流动》等整理)

根据材料并结合所学知识,对苏联居民的阶级(阶层)构成及其变化进行探讨(要求:至少形成一个观点,并史论结合进行概括分析,史料与史实要相互印证)

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料1928~1980年苏联居民的阶级(阶层)构成(%)

(注:l928年,苏联尚有4.6%的地主。资料贾春增(当代苏联社会等)、辽宁社科院社会学所《阶级、阶层及社会流动》等整理)

根据材料并结合所学知识,对苏联居民的阶级(阶层)构成及其变化进行探讨(要求:至少形成一个观点,并史论结合进行概括分析,史料与史实要相互印证)

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一20世纪30年代后,苏联“一五计划”的成功再次引起了中国知识界对苏联的关注,中国知识界出现了新的一轮“苏联热”。那时,以苏联为主题的报刊书籍如雨后春笋般地涌现。如1930年《俄罗斯研究》月刊创刊,1931年10月《苏俄评论》月刊创刊,1934年《中国与苏俄》创刊。就连一向保守,以“无偏无党”为宗旨的《申报》也刊登了许多有关苏联的文章。恪守“不党、不卖、不私、不盲”之“四不主义”训条的《大公报》也大谈苏联,还把《苏联五年计划成功史》誉为“记者不可不读”之书。这时几乎没有哪种刊物不谈论苏联,不发表有关苏联的文章,谈论苏联已成为一种时尚。

——郑大华《论苏联“一五计划”对20世纪30年代初中国知识界的影响》

材料二与机器设备的进口一样,苏联在“一五”期间引进国外先进技术的规模也是空前的。到“一五”计划的第三年初,苏联工业部门已与外国公司签订了价值达八千三百万卢布的技术引进协议,计一百二十四份。苏联与许多世界著名的公司如美国的福特、弗莱因、通用电器,德国的德律风根,法国的施留姆别尔热,瑞典的埃利克松等都进行了比较成功的技术合作。此外,苏联邀请了许多外国专家来国内工作。1930年,在苏联工作的外籍专家约有七千人以上。外国熟练技术工人也有三至五千人。

——姚海《1929-1933年苏联与西方的经济关系》

材料三新中国成立初期,中国政府大量聘请外国专家和顾问。据统计,1949~1960年来华工作的专家总计超过2万人,其中苏联专家就占89%。苏联的技术专家主要集中于基础工业部门。如重工业部、燃料工业部等系统。此外还有大量的设计专家,负责全国性的规划、配置和设计工作。在军事领域,海军、空军、炮兵等技术兵种,苏联军事专家和顾问总教也在万人以上。同时。外国的顾问还遍及中共中央和政府所有部门,向新中国传授其管理经验。

——摘编自沈志华《苏联专家在中国(1948-1960年)》

(1)结合所学知识,举例说明材料一中使用“再次引起”一词的理由,并分析20世纪30年代中国知识界出现新一轮“苏联热”的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简要说明中苏两国在引进外来技术方面的不同之处。

| A.为实现国家工业化积累资金 | B.否定新经济政策的全部价值 |

| C.排斥市场调节对经济的作用 | D.强调单一公有制和政府调控 |

| A.表明学习苏联成为了世界潮流 |

| B.肯定“五年计划”试验的价值 |

| C.揭示了计划经济适合人类全体 |

| D.说明了自由主义经济已被摒弃 |