材料一 中国传统文化中不重神权的思辨哲学和伦理本位的道德意识,与强调理性的资本主义思想体系异曲同工……启蒙思想家从中国文化中汲取了丰富的思想养料,锻造了他们进行反专制反神学斗争的锐利武器。启蒙思想家对中国传统文化的推崇和向往,始终是以自己的国情或需要为出发点……启蒙思想家把中国文化、中国精神看作构建自家思想学说不可或缺的精神参照,用以抨击法国的专制统治,谋求建立“自由、平等、博爱”的资产阶级国家。

——摘编自陈超《对明清之交“东学西渐”的思考》

材料二 导致英国迅速崛起的一个重要因素,便是在1688年宫廷政变之后,英国建立起了一个适合国情和生产力发展需要的政治体制。这个体制保证了英国社会有一个相对宽松和平的环境,从而为社会经济的发展创造了有利的条件。

——摘编自《大国崛起》解说词

材料三 例如曼彻斯特,1760年至1830年,居民从17000人增加到180000人,变成第一个典型的工业城市;同时也带来了不少问题……工人及其家庭……没有起码的卫生设施;疾病和瘟疫开始蔓延。空气和用水都受到严重的污染,那时工厂的烟囱没有任何保护措施而随意排放。

——摘编自《一口气读完世界历史》

请回答:

(1)根据材料一,指出启蒙思想家推崇中国传统文化的出发点是什么。

(2)结合所学知识写出材料二中“政治体制”的名称。根据材料二概括这个“政治体制”给英国带来的影响。

(3)根据材料三,概括工业革命带来的影响。

(4)综合上述材料,大国崛起的历程对我国社会主义现代化建设有什么启示?

材料一 公元830年至930年,在巴格达的“智慧宫”中,一大批翻译家、学者在吸收波斯、中国等的文化成果的基础上将长期收集和保存的古代希腊、罗马的历史文化典籍翻译成阿拉伯文。其中包括哲学著作、天文学著作、医学著作、音乐著作等。这就是阿拉伯历史上有名的“百年翻译运动”。公元1000年后,欧洲的学者们将这些阿拉伯文的文献以及相关的研究著述译成拉丁文,传播到欧洲各国。“百年翻译运动”取得的思想文化成就对欧洲进入崭新的近代文明做出了影响深远的历史贡献。

——摘编自滕文生《东西方文明互学互鉴与构建人类命运共同体》

材料二 英国学者约翰霍布森通过大量材料 具体分析了英国工业革命的重要技术支柱蒸汽机、焦炭冶铁技术以及纺织机械等同中国宋朝及之前所创造积累的工业技术成就的渊源关系。他认为英国人并不是天资特别聪慧的发明家,他们的能力更多体现在他们能够吸收、改造中国早期的技术思想和发明。他还说:如果没有中国的早期发明,就不可能有英国的改进。如果没有中国的这些贡献,英国很可能还是一个落后的国家,游离于同样落后的欧洲大陆的边缘。

——摘编自约翰·霍布森《西方文明的东方起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百年翻译运动”对欧洲文明进程所起的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国成功进行工业革命的原因。

材料 “沙龙”一词的原文是salon(客厅)。是上流社会社交的中心。14、15世纪,沙龙开始发展起来了。在那不勒斯国王罗伯特的宫廷里,人们仔细谛听着薄伽丘与彼特拉克的学术谈论。在16世纪的梵蒂冈,教皇亚历山大六世的皇宫里,在马尔比诺城堡的聚会中,宫廷的沙龙与贵族的沙龙在繁华与人文之风中竞相角逐。从根本上说,有闲阶级的存在是沙龙存在的基本环境。18世纪是法国沙龙发展的鼎盛时期,从路易十四时代的庄重谢幕到摄政王时时期的尽情狂欢再到路易十六登基后励精图治的改革,以及最后大革命的激情爆发,这是一个狂飙突进式的过程,这是个处在大张大阂的剧变当中的世界,各种观念冲突激荡,思想空前活跃。18世纪的沙龙是属于启蒙时代的。启蒙思想家伏尔泰的喜剧、哲理小说都要先在夏特莱夫人的沙龙里朗诵再复印。19世纪中叶,由于贵族制度的彻底消亡,工业革命的兴起、新闻出版业的发展,文化批判的公众成为文化消费的公众,资产阶级倡导的简朴、物质之风主导着社会的潮流.沙龙也就丧失了其存在的全部基础而淹没在历史发展的洪流中了。

——摘编自肖琦 《法国文化:沙龙的演变与法国大革命》

(1)编写一幕18世纪发生在法国沙龙内的人物对话场景。(要求:先写出对话主题.主题要紧扣法国当时政治、经济或文化领域的重大事件;对话内容要围绕 主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

(2)结合西方近代以来沙龙的发展变化,说明沙龙的历史是一部“文化史”。

材料一 儒家将诚信视为安身立命的根本,个人如此,国家也同样如此。对于国家而言,“民无信不立”。对于个人而言,“人而无信,不知其可也”。《论语》中说,就与人交往来说,是“先行其言而后从之”;就判断他人来说,则是“听其言而观其行”。据《论语·卫灵公》记载:“子张问行。子曰:‘言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣。言不忠信,行不笃敬,虽州里,行乎哉否?”’《中庸》指出:“诚者,自成也。”真诚是自我的完善,也是一切事物的发端和归宿。《河南程氏遗书》卷云:“学者不可以不诚,不诚无以为善,不诚无以为君子。修学不以诫,则学杂;为事不以诚,则事败;自谋不以诚,则是欺其心而自弄其忠;与人不以诚,则是丧其德而增人之怨。”

——摘编自黎红雷《儒家诚信思想的三个维度》

材料二 在西方诚信观念的发展演变中,不同历史时期、不同领域的思想家都对这一概念产生过深刻影响。这个概念所具有的丰富内涵是在漫长历史过程中逐步添加进去的,融合了不同时期的思想成分。古希腊的城邦公民德性、古罗马的契约精神、中世纪的救赎道德、宗教改革的“因信称义”及资本主义的信用精神,都成为这一概念的文化因子。

——摘编自李嘉莉等《西方诚信观念:历史嬗变中的综合》

材料三 儒家文化底蕴深厚、历史悠长,是中华民族传统文化的重要组成部分,其中包含丰富的处世哲学,至今散发着智慧的光芒。儒家历来注重诚信,认为诚信是安身立命的根本,是社会秩序稳定的保障。改革开放以来,随着贸易活动日益频繁,利益追求最大化导致人们价值观发生变化,一些人集体主义思想淡薄,享乐主义、个人主义不断滋生,诚信缺失成为不可忽视的负面道德现象。

——王艳波《儒家诚信思想及其当代价值研究》

(1)根据材料一,概括指出儒家诚信观的主要思想,并结合所学知识,分析其意义。

(2)根据材料二,指出西方诚信观念的“文化因子”,并结合所学知识,概括西方诚信观的特点。

材料一 乾隆年间,正值清代的鼎盛时期。乾隆帝大力提倡“稽古右文”,设立四库全书馆,任命360多位高官。李者耗时十三年编成《四库全书》,《全书》按照内容分为经、史、子、集四部分,共7.9万卷约8亿字,堪称中国古代丛书之最,它集中保存了中国古代丰富浩瀚的文献典籍,也全面展示了中华民族灿烂辉煌的传统文化,历来有“典籍总汇,文化渊薮”的美誉。在丛书编纂过程中,一些与正统儒家学说和统治者价值观念相悖离、与清政权的统治思想和文化政策相抵触的著作未能收录,甚至遭到删改和禁毁,有关科学技术、生产技艺方面的书籍,以及记载国外地理、风土、人情的图书,也收录很少。

——摘编自黄爱平《<四序全书>的编纂与中国传统文化》

材料二 1751年,在著名的唯物主义哲学家狄德罗主持下开始编撰一部《百科全书》,全名为《百科全书或科学、艺术、技艺详解辞典》。参加撰稿的多达160人,其中有启蒙思想家伏尔泰、孟德斯鸠,自然科学家达朗贝、孔多塞,哲学家拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫,文学家博马舍,经济学家魁奈等人。参加编撰的作者被人们尊称为“百科全书派”。他们人数众多,影响极大,成为法国启蒙运动的中心。百科全书的编写,吸收了当时自然科学和社会科学的最新成果。

——摘自刘祚昌等《世界史.近代史编》上卷

(1)根据材料概括指出这两部著作的不同特点,并结合所学知识分析其背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出这两部著作的不同影响。

材料一 (17世纪)中国悠久的历史和灿烂的文化,为(法国)启蒙思想家们所瞩目。几乎所有著名的启蒙思想家都接触过有关中国的材料,并在他们的著作中谈论过中国。……堪称启蒙思想家领袖的伏尔泰,对中国最为关注和仰慕,他曾说:“当我们还是野蛮人时,这个民族已有高度文明了。”……在哲学方面,他们在悉心研究儒家学说的同时,对老子的思想也有所探索。在政治方面,他们考察了中国的政体、官制、司法制度等。在经济方面,他们注意到中国历代的重农思想和土地、地租、赋税、商业等问题。在文学艺术方面,他们介绍了中国的诗歌、散文、戏剧和绘画,研究中国的文字和语法。总之,中国的一切都引起他们的兴趣,为他们所关心。

——摘编自许明龙《中国古代文化对法国启蒙思想家的影响》

(1)据材料一,概括法国启蒙思想家对中国文化的研究所体现的特点。结合时代背景,概括法国启蒙思想家对古代“中国的一切”都产生兴趣的原因。

材料二 1958年,戴高乐着力调整法国对外政策。他说:“美国人的政策有时表现得令人恼火,美国并不是欧洲的一部分。……自中华人民共和国成立以来,几乎整个中国都集合在中国政府之下,它是一个独立主权国家,(法国)必须直接听到中国的声音。”1963年10月,戴高乐授权前总理富尔携带他的亲笔信到中国,代表他同中国商谈两国关系。在双方就法国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府达成默契的前提下,同意法国提出中法先建交而导致法国同台湾断交的方案。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布两国建立外交关系。戴高乐说:“这是基于事实和理智的影响日益加强,相信目前某些国家的政府迟早会仿效法国。”

——摘编自张宏毅《现代国际关系发展史》

(2)依据材料二概述中法建交的历史背景。结合所学指出中法建交产生的历史影响。举例说明戴高乐口中的“某些国家的政府迟早会仿效法国”。

材料一 晋商兴起原因之一即“聚人和”。在用人方面,以家乡子弟为主,众多的商业会馆出现即是重要体现。商业会馆中采取联合联营、地缘聚合和业缘聚和等方式,体现了群体合作。从众多晋商经营活动中我们看到, 讲诚信、重道义,对自己的合作伙伴诚意相待,对商业对象不欺诈,与同宗族商业伙伴既能同甘,也能共苦。他们认为,真正的商人从来不取无义之财,“君子爱财,取之有道”,哪怕生意做不成也不能做有损“义”的事情。 纵观明清多数成功的晋商,其都秉持了勤俭持家和求知务实的精神。晋商在行商及日常生活中往往以“士”为标尺,践行儒家的道德理念,进而跻身“士”阶层以光大门楣。

——摘编自薛勇民《明清时期儒家伦理视域下的商业伦理初探》

材料二 16世纪马丁・路德的改革给人们带来一个新的概念“天职”,其意指上帝所希望个人完成在现世里 所处地位赋予他的责任和义务。加尔文教派进一步认为要增加上帝的荣耀,以乞求上帝的恩宠唯一的办法就是经受职业的考验。劳动是上帝的旨意,而财富是上帝恩宠状态的标志。教徒们通过辛勤劳动、节俭和摒弃享乐而增加财富,把获得财富看作个人能力的证明。对牟利的约束被消除了,财富既能增加上帝的荣耀,也能完全实现自我。加尔文教徒们遵循着严谨的职业道德,十分关注现世的生活,不断转化为经济冲动,取得事业成功。

——摘编自马克斯・韦伯《新教伦理与资本主义精神》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期晋商商业伦理的内容,并分析其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出西方新教伦理与明清晋商商业伦理的不同之处,并分析其在近代早期西方社会发展中的作用。

材料一 唐朝时期蒙学教育发展较快,这时期编写了众多蒙学教材,主要有:识字类教材,如《急就篇》《千字文》等;思想类教材,如《太公家教》《新集文词九经抄》等;历史类如《蒙求》《咏史诗》等;工具类如《杂抄》《俗务要名林》等;另外还有专门为应付科举考试而编写的教材,如《兔园册》《文场秀句》等。这些教材,篇幅短小,句子较短、语言简练,采用韵语的形式表达,音韵流畅,铿锵悦耳。它将识字教学、知识传授和思想品德教育融为一体,在识字教学中传授知识,在传授知识中培养品德习惯,教学生如何做人。

——摘编自陈玉英《唐代蒙学教育研究》

材料二 在中世纪,人们认为儿童就是小大人,他们的言行举止、衣着打扮与成人没有差别。新生的婴儿是带着原罪来到世间的,为拯救灵魂,儿童从幼年起就要接受基督教教义的教育。儿童在家里任何事情上都必须绝对服从父母,否则即受惩罚,甚至当大人们外出的时候,儿童在家里也必须安安静静地坐着。

到了近代,儿童逐渐被发现,夸美纽斯把儿童比作“上帝的种子”,比作比金银珍宝还要珍贵的“无价之宝”,他相信人生来就具有知识、德行、虔信的种子,应通过教授自然光学、天文学、地理学、年代学、历史学、家务政治学、辩证法、算术、几何学、音乐、语言等学科以使他们全面发展。到卢梭时期,实现了儿童观历史上的“哥白尼式的革命”,他强调对儿童的教育必须遵循自然的要求,顺应儿童自然本性,反对成人按照传统与偏见强制儿童接受教育,干涉或限制儿童的自由发展。其教育学著作《爱弥儿》为科学研究儿童奠定了基础。

——摘编自周红安《中西儿童观的历史演进及其在教育维度中的比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代蒙学教育的特点,并简析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析与中世纪相比近代欧洲儿童教育领域出现的变化及原因。

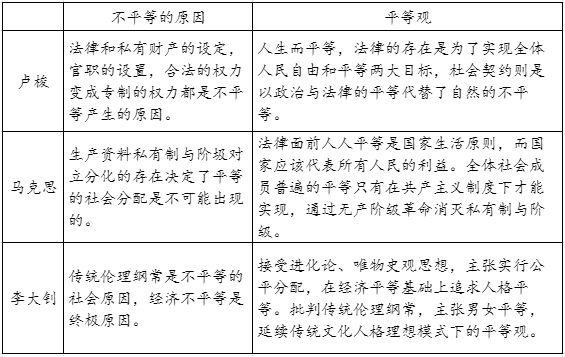

有关平等观的对比表

——摘编自王培培《卢梭平等观与马克思平等观的比较》、冯沽《论中国早期马克思主义的“平等”观)

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合,表达清晰)

10 . 材料 伏尔泰(1694—1778),法国启蒙思想家、哲学家。17世纪末到18世纪中期,法国正处在资产阶级革命风暴的前夕,社会混乱、风俗腐败,教会势力一家独大,深受启蒙运动影响的作家们极力寻求新思维,为革命制造舆论着中国的文化艺术思潮开始不断向外传播,伏尔泰对中国文化产生了巨大兴趣,他将中国的政治体系和道德伦理当成了一个理想的标杆,并从元代剧作家纪君祥创作的《赵氏孤儿》中汲取了灵感,创作了《中国孤儿》并在巴黎枫丹白露宫上演,引起空前轰动。在启蒙运动中,他颂扬中国人性,透析中国风俗,批判当时法国文明中的虚浮现象,以中国的意象来表达自己的哲学意念,凸显孔子及其伦理的卓越,希望法国人保有爱之美德,弃绝罪恶

——摘编自沈大力《伏尔泰与中国》、焦晹《浅析伏尔泰的中国情结》

(1)根据材料并结合所学知识,指出伏尔泰宣传中国文化的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析伏尔泰宣传中国文化的历史活动。