材料 在19世纪相当长一段时期内,法国的书籍比较昂贵,报纸大都采取预订制,三月或是整年起订,不单期零售,普通大众难以承受。工人在小酒馆饮酒之余,还浏览报纸,或是听人朗读报纸上的新闻。有些工人接受了政治宣传,从而参加罢工、社会运动甚至革命。一些社会精英和慈善家认为大众图书馆是教育的有益补充,通过它可以引导、控制和审查大众阅读中出现的新读者,尤其是工人读者。七月王朝时期(1830- -1848), 仅在巴黎就有超过500家获得了官方许可的大众阅读室。1850 年,法国作家茹尔.拉杜建立“市镇图书馆和好书推广协会”,并倡议在法国所有市镇都建立-所图书馆。该计划得到了时任总统路.易.波拿巴的支持,后者认为“在所有法国市镇建立图书馆是一项慈善和公益事业”。19世纪60年代,建立大众图书馆的运动进展迅速,并在随后的第三共和国也得到延续。1902年时,法国已有300家大众图书馆.

——-摘编自顾杭《19世纪法国的大众阅读场所》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代法国大众阅读场所发展的原因。

(2)编写一幕发生在19世纪法国巴黎大众阅读室内的人物对话场景。(要求:先写出对话主题,主题要紧扣法国当时政治或经济领域的重大事件:对话内容要围绕主题展开,观点明确;对话过程完整,逻辑清晰。)

材料一 王阳明力求建立有效的统治学说,认为“心外无物,心外无理”。同时提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝……见孺子入井,自然知恻隐,此便是良知”。他还提出“以吾心之是非为是非”,不必以孔丘和朱熹的语录为真理。王阳明良知自律思想架起了道德内化与道德外化的桥梁,高扬了个体的自主性和自律性,从而把人从外在天理的奴性中解放出来。

——摘编自胡万年《王阳明良知自律的研究》等

材料二 马丁·路德主张凭借内心对上帝的信仰就可以得救,无须事功或苦修。这使他最终从“因信称义”引申出“人人皆僧侣”这个直指天主教的革命性原则。因此,路德的“因信称义”的神学思想实现了将灵魂获救的根据从外在的教会向内在的信仰转换,把灵魂得救的钥匙从教会和神职人员手中转移到了每一个拥有真诚信仰的平民信徒心中。

王阳明思想中确实存在着突出人的主体地位的倾向,但是就其对人的规定以及对所置根其中的社会生活所影响的深度和广度而言,又都远远不及欧洲同时期宗教改革运动。

——摘编自黎玉琴《王阳明关于“人的发现”及其比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,回答王阳明心学产生的社会背景,并指出其发展程朱理学的具体表现。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出王阳明和马丁·路德在思想主张上的相通之处,并回答宗教改革运动影响巨大的主要原因。

材料 今天,发生在世界各地的各类事件,离我们越来越近,与我们越来越有关联。如何理解这些事件的来龙去脉以及世界各国人民的行为、习惯、风土人情,本书将为你提供一幅简洁、完整而且清晰的图画。

目录

第三部分

理性的时代

普鲁士王位上的哲人

到美洲去!

自由、平等、博爱

拿破仑统治下的欧洲

工业革命

一个解决“社会问题”的答案

美洲属于美洲人

用德意志的品质让世界健康

二十世纪的“灾难之母”

第一个社会主义国家

——摘编自【德】曼弗雷德·马伊《一口气读完世界历史》

根据目录中一个或多个事件,概括指出其反映的历史发展趋势,并结合所学世界近代史知识加以阐释。(要求:简要写出历史发展趋势,对历史发展趋势的阐释准确全面。)

材料

| 13世纪到18世纪中西方服饰对比 | ||||

| 结构 | 造型 | 设计手法 | 设计目的 | |

| 中国 | 平面、直线 | 宽松 | 无明显时代感 | 遮盖人体、规范礼制 |

| 西方 | 立体、曲线 | 合体 | 随时代变迁 | 展现人性、个性、重审美 |

——摘编自吴永红《13—19世纪中西方服饰结构差异及其原因探析》

服饰,是最直观的历史和社会文化载体。根据材料,自拟论题,结合所学知识进行论证。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)

材料古希腊重视对财富的积累,幸福和快乐的生活是人们追求的目标。中世纪,欧洲鄙弃奢侈生活,主张苦行寡欲。15 世纪末16世纪初,西方人认为奢侈有利,节俭有弊,主张奢侈消费。17-18 世纪中期,人们主张理性消费,如亚当·斯密主张增加生产性消费,抑制非生产性消费。19 世纪末到20世纪中期,大量消费品被制造出来,人们对消费的追求越来越高,越来越奢侈,大众消费时代建立。20 世纪60年开始,个性消费、概念化消费大量涌现,开始出现多元化、个体化趋势。

----摘编自 陈国庆《西方消费经济思想与消费文化观念变迁研究》

在材料中提取两条或两条以 上的信息,拟定一个论题, 结合所学知识对所拟论题进行简要阐述。(要求: 明确写出所拟论题,阐述需有史实依据。)

材料一 上好礼,则民莫敢不敬。——孔子

材料二 在法律制度上,秦代崇尚法治。……在法律的实施上,秦代坚持轻罪重刑,严刑酷法……法网过密导致了社会矛盾的迅速激化,并成为秦王朝迅速灭亡的重要原因之一。

汉初,革秦之弊,废弃了秦代法律的严酷繁杂成分,由萧何制定了崇尚宽简的《九章律》,约法省刑,简易疏阔。……(汉律)其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”的基本框架。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

材料三 人们曾想使君主以专制主义支配法律,但是任何事物与专制主义联系在一起都会丧失其力量。中国的专制主义在灾难深重的巨大压力下,也曾试图给自己套上锁链,但最终完全徒劳无益;它用自己的锁链武装起自己,而且变得更加凶残。因此,中国是一个以恐怖为原形的专制主义的国家。或许在最初的朝代,帝国的疆域还没有如此广大,政府的专制主义倾向稍逊;而如今的情形就完全不同了。

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料四 当立法权和行政权集中在同一个人或同一机关之手,自由便不复存在了;因为人们将要害怕这个国王或议会制度暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了……如果司法权同行政权合二为一,法官便将握有压迫者的力量。

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料五 19世纪末20世纪初,主要资本主义国家在社会领域进行了多方面调整。如英国1909年颁布的一项法案授权成立工资管理处,负责确定“汗流浃背”工人的最低工资;另一项法案授权成立一个行业管理局,为失业者提供就业信息;1911年提出国家保险法案,对失去健康和生病者提供了保险。法国1892年的法律为所有工人确立了最大限度的工作时间为10小时;1893年的法律为工人的安全和健康作了充分的规定,同时还保障工人及其家属的免费医疗。德国也先后颁布了《疾病保险法》《意外工伤保险法案》《老年及残疾保险法》,保障工人的权益。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》

(1)材料一中孔子提出了什么主张?这一主张在当时为什么没有被统治者采纳?

(2)依据材料二,归纳秦汉两朝法律制度的不同特点及汉朝法律制度对后世的影响。

(3)在材料三中孟德斯鸠认为中国专制主义加强的原因是什么?他对中国古代政治特点的认识是否符合实际?

(4)据材料四指出孟德斯鸠的思想主张,结合所学知识回答,这种主张在哪国得到了完全的实践,它在该国政治制度中是如何体现的?

(5)根据材料五,概括19世纪末20世纪初欧洲主要资本主义国家在社会领域进行调整的措施 。根据材料并结合所学知识分析,这些措施对当时社会有何积极影响?

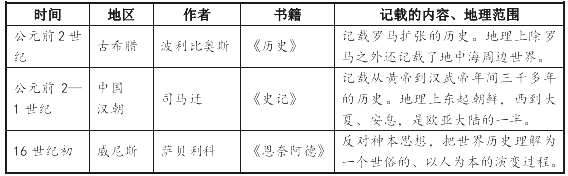

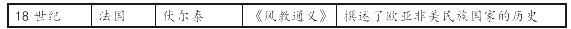

7 . 不同时期、不同地区的历史学家有不同的历史视野。

——摘编于齐世荣、吴于廑《世界史·总序》

综合分析上表内容,你能得出哪些结论?请说出其中的两条并予以解析。

材料一 “贫贱常思富贵,富贵必履危机”,很好地概括了科举制度下中国古代文人的处境。科举的确是一个非常有效的向上社会流动的机制。但是这个机制的有效性在于它是一座独木桥,迈不过去的话,就只配给人耻笑。越过这座独木桥之后,文人的出路还是单一的,只有为皇帝服务这一种选择,其命运依然是危机四伏的。欧阳修议论说,侍奉皇帝不当,为原则过于刚直,就有“杀身成仁”的可能。

材料二 欧洲中世纪晚期国王或者大贵族使用的文官是中世纪最有教养的人群,而且越来越多是大学毕业生。毕业生的去向不是单一地为国王服务,而是有多样选择和可能性。中世纪欧洲向上社会流动的特点是,做官并不是唯一的出路。大学教育所构成的社会地位改善途径不是单一的、官本位的,而是多元的,律师、教师和医生不仅可以独立于官府,而且有尊贵的地位,他们的难题不限于能否做官,还可能是能否找到待遇丰厚的律师、医生和教书的职位,做官和从事这些专业工作并无那么明显的贵贱之分。拥有博士学位本身就意味着获得一系列特权和很高的地位

——材料均摘编白2018年1月25日《彭小瑜:中世纪欧洲大学与中国科举制度》

(1)根据材料一、二,概括中国古代文人和中世纪晚期欧洲知识分子的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代文人和中世纪晚期欧洲知识分子的不同特点形成的原因。

——摘编自顾学杰《霍布斯的国家观与十七世纪英国革命》

(1)根据材料,概括霍布斯的国家观。

(2)根据材料并结合所学知识,评价霍布斯的国家观。

材料一

中国历史上有很长的饮茶纪录,唐以前饮用者多为王公贵族,一般注重茶的药用价值。《茶经》记载唐朝以来“举凡王公朝士、三教九流、士农工商,无不饮茶”,不仅中原广大地区饮茶,而且边疆少数民族地区也饮茶。《封氏闻见记》卷六《饮茶》载:“南人好饮之,北方初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教。学禅务于不寝,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,从此转相仿效,遂成风俗,自邹齐沧棣,渐至京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮,其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色泽甚多。”

——摘编自中国社会科学网《中国饮茶习俗的演变》

材料二

茶叶在近代西方的流行开来有着特定的时代背景。几乎是在同一时期,非洲的咖啡、美洲的巧克力和亚洲的茶这三种“异国嗜好”不约而同传至欧洲。巧克力传入欧洲是1520年,咖啡1615年由阿拉伯中传威尼斯。这些“提神醒脑”的新饮料几乎同时在欧洲大行其道,从人群嗜好的角度透射出社会业已出现或正在酝酿着重大变化:人们比以前空闲了,上述种种均为生活必备品外的“消闲”饮品;群体公众活动更多了,品茗喝咖啡都有人聚才好,茶园、咖啡馆等应运而生,并屡屡成为近代欧洲重大革命和风潮的策源点。推论再广一些,城镇更多了,城市生活更丰富了,中世纪毫无生气少有交往的黑暗封闭时代已经或即将结束,市民阶层的力量更加强大,人们的情绪趋于激昂,旧时宁静的心态不再平静,躁动的人群需要茶来加以温润发酵,社会也开始了躁动。„„有生产才会有消费,反之同样,有大宗消费才可能有大宗生产,而大宗消费必有特定的历史环境,中国古已有之的茶叶偏偏在18世纪后的欧美获得广泛市场,绝不偶然。

——摘编自郭卫东《中国外贸商品的历史性易代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代饮茶之风所呈现的发展趋势及其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析18世纪后茶叶在欧美获得广泛市场的原因及影响。