材料一 王阳明(1472—1529)提出“心外无物”的命题,认为人心是世界万物的本源,离开人的意识活动,便不存在客观事物。他又提出“心外无理”的命题,认为事物的“理”不存在于客观事物之中,而是存在于人心之中。他认为,“良知”是存在于人性中的天理,是一种天赋的道德。“性无不善,故知无不良。”王阳明强调“致知必在于格物”,“致知”是要求“致吾心之良知于事事物物”,“格物”是要求端正人心,去恶存善,“格者,正也,正其不正以归于正。”

——摘编自侯外庐主编《中国思想通史》等

材料二 1517年,路德(1483—1546)将他的“九十五条论纲”张贴到了维腾堡教堂门口,反对罗马教皇在德国发行赎罪券。路德认为,对上帝的信仰是教徒得到拯救的唯一条件,只有内心真正信仰上帝,才能有真正善良的行为。路德指出,只有《圣经》才是信仰的唯一权威,教徒个人有权凭借自己的良心和理性去解释《圣经》,可以用《圣经》里的话或用理性的论据来反驳教皇的教义。路德宣称,国王有权管理和处置教会财产,日耳曼的金钱不能送给罗马教会。他提出每个国家都有权建立自己的教会,罗马教廷不得干涉。

——摘编自徐大同《西方政治思想史》

(1)根据材料一、二,分别概括王阳明和路德的思想主张。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明王阳明和路德思想主张产生的相同社会背景及其共同的历史意义。

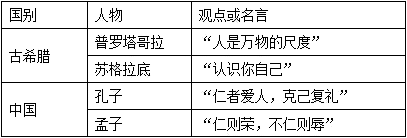

材料一 公元前5世纪前后,在中国、古希腊都曾有过思想文化的繁荣,当时的思想家们流传下了许多名言。

(1)据材料一,概括古希腊和中国思想家的核心主张。

材料二 他们(指启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、宗教和政治三个领域中提出的一些具体建议。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史1500年以后的世界》

(2)结合材料二及所学知识,简述启蒙思想家在政治领域中提出的建议的核心内容。在其影响下近代中国社会发生了哪些重大历史事件?

材料三 中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动,在同化与顺应两种机制的作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中,逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想人文精神。卢梭的天赋人权说、赫胥黎的进化论对中国最早向西方学习的知识分子来说,具有很强的震撼力。

——文池《思想的灵光》

(3)据材料三,概括中国近代人文思想形成的历史条件。如何历史地、辩证地看待材料三反映的文化融合现象。

(4)以上三则材料,作为学习研究人文主义的史料,你认为哪则材料更科学、史学价值更大?说明你的理由

材料一 在早期的资产阶级启蒙运动中,妇女和男性一样受到了资产阶级自由、平等、博爱等民主思想的激励和熏陶,卢梭在《社会契约论》里对“人人生而平等”的宣扬,唤起了处于社会底层的广大妇女的觉醒。1789年7月14日,在法国大革命中,当巴黎市街上的一群女裁缝、售鱼婆和洗衣妇操起武器,撩起裙子,高声尖叫地加入了攻占巴士底狱的大军时,世界妇女运动拉开了帷幕。英国女性主义运动的先驱玛丽∙沃斯通克拉夫特所著《女权辩护》(1792年)被称为女性主义运动的纲领性文件。20世纪30年代,女性选举权以法律的形式被确定下来,同时,教育和劳动就业也有所改善。

材料二 1907年,秋瑾等革命党人创办《中国女报》,以此为阵地,以妇女解放为己任,向男尊女卑的封建道德猛烈开火,大胆喊出了男女平等的口号。秋瑾揭露了妇女在封建礼教下遭受的重重压迫和不平等待遇,认为这种压迫和不平等主要表现在缠足、包办婚姻“等方面”。秋瑾认为妇女的悲惨命运源于自身的文化素质太低、太无知。因此,要求得妇女的解放,就要让妇女放足、求学、学会自立、合群等。秋瑾讲“国要是亡了,男人自己也不保,我们还想靠他么?”以此号召妇女参加革命事业。

——上述材料均摘编自何华征《现代化浪潮与妇女解放运动的关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英法等国妇女运动兴起的背景。

(2)根据材料二,概括近代中国女权思想的主张,及妇女解放的办法,并结合所学知识评价其积极意义。

材料一 智者学派认为,正义、善德、真理等价值标准跟人的需要和兴趣有关,是由人制定的。每个人都 有自己的感觉,因此一切都是相对的,好坏优劣取决于个人的尺度,世间没有客观的评判标准和永恒的真 理。苏格拉底则认为,放弃对人自身的探讨而去研究自然是愚蠢行为。

(1)据材料一并结合所学知识,指出古希腊思想家人文精神的内容。

材料二我们人类的骨肉都是用同样的物质造成的,我们的灵魂都是天主赐给的,具备着同样的机能、同 样的效果、同样的德性。我们人类向来是天生一律平等的,只有德性才是区分人类的标准。

﹣﹣薄伽丘《十日谈》

材料三 人生下来就是自由的,人可以说是自由的动物。那么,人民的自由虽可用法律加以保障,但它原 是天所赐予的,为任何人所必不可少的。如果有人不取这天所赐予的自由,那就是对天犯了大罪,对自己又是莫大的耻辱。

﹣﹣卢梭

(2)结合材料二,分析薄伽丘的人文主义思想主张是什么?概括材料三中卢梭思想的主要内容。

材料四 18 世纪启蒙学者高举理性与科学大旗,猛烈抨击宗教神学和封建专制主义,宣扬自由、平等、博 爱、人权和法制,强调发展科学、张扬个性、追逐功利、享受生活、建立“理性王国”。不难看出,启蒙运 动实质上正是在新的历史条件下对文艺复兴运动的延续,是人文主义精神的继续弘扬。

﹣﹣高九江《启蒙运动下的欧洲文明》

(3)启蒙运动时期的人文主义比文艺复兴时期有了什么显著的发展?

5 . 阅读材料,回答下列要求。

材料一“法者,编著之图籍,设之于官府而布之于百姓。”“法者,宪令著于官府,刑罚必于民心,赏存乎慎法,而罚加乎奸令者也。”“治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子》

材料二一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇有界限的地方才休止……从事物的性质来说,要防止滥用权力,就必须以权力约束权力……如果立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了;因为人们将会害怕这个国王或议会制定暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。如果司法权和立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合二为一,法官便有压迫者的力量。

——孟德斯鸠《论法的精神》

(1)根据材料一,概括韩非子关于法的基本主张,简要分析其产生的历史背景。

(2)根据材料一、二和所学知识,比较韩非子和孟德斯鸠思想的不同点。运用相关史实分析说明两者思想的实践效果。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一人文主义的浪潮席卷了整个欧洲,英国人文主义文学创作成为欧洲的巅峰。莎士比亚创作的初期,英国正处于伊丽莎白女王的统治时期,经济的繁荣昌盛,文学璀璨辉煌,军事上一跃成为世界首屈一指的海军强国,为莎士比亚安心文学创作提供了充足的条件。同时,伊丽莎白女王还是一位十分宽容的女王,对莎士比亚当时谴责封建暴君和歌颂开明君主为主题的创作并不加以阻挠,反而不顾伦敦地方当局的反对,支持莎士比亚剧院。

材料二汤显祖与莎士比亚是中西戏剧史上的并峙双峰。汤显祖的“临川四梦”和莎士比亚的“四大悲剧”堪称世界文学艺术的瑰宝。

受到当时反理学、反传统、反专制的异端思想影响,汤显祖的《牡丹亭》“以情反理”,抒发了杜丽娘出自本性的热爱自然与青春,追求幸福和美好的纯真情感,憧憬了人的生命的完美实现。莎士比亚的作品则反对神,关注普通人的社会生活,把新兴市民阶层的喜怒哀乐及其故事搬上舞台,热情讴歌人的尊严、价值和力量,确立了以人为中心的价值观念。

汤显祖的戏剧题材范围比较狭窄,以其熟悉的科举官宦生活为主,表达的是传统儒人的思想感情和时代脉动,是士大夫文化的深入拓展,影响力因而也局限于文人圈。莎士比亚的作品则代表了市民文化,题材包罗万象,充分体现了社会生活的复杂性和完整性,堪称当时英国社会的一部百科全书,受到社会各阶层的注目与喜爱。

汤显祖运用雅化的文言曲词工具,按照严格的曲律格范进行曲牌填词,受到同时代和后世文人的极高赞誉,广大普通民众却难以产生共鸣。莎士比亚的作品广泛采用当时蓬勃兴起的市井民间语言:民谣、俗语、俚语、古谚语、滑稽隐语等,通俗易懂。

材料三莎士比亚戏剧应和着文艺复兴的声势,在17世纪陆续传入德、法、意、俄和北欧诸国,对欧洲各国戏剧的发展产生了深远影响。尤其不可忽视的是,莎士比亚戏剧还卷入了一个巨大的历史际遇:随英语世界扩张和世界文化的西潮东渐之风浸润到各大洲,最终传遍了全球。

——摘编自《汤显祖和莎士比亚:16世纪戏剧双星的文化际遇》等

(1)根据材料一,概括莎士比亚进行戏剧创作的有利社会条件。根据材料二,指出汤显祖和莎士比亚戏剧作品的异同之处。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析17世纪后莎士比亚作品在世界范围内经久不衰的原因。

材料一

材料二 17~18世纪,中国古代的主要经典和儒家学说,通过传教士的介绍、研究,在欧洲知识界和上层社会得到了流传和宣扬,成为伏尔泰等启蒙运动者汲取精神力量的源泉。……中国历史上传统的仁君统治和大一统的思想,更是主张开明君主专制的启蒙思想家反对欧洲王权所追求的社会楷模。……(启蒙思想家)霍尔巴赫说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料三 19世纪末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面。……对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。

——摘编自费正清、刘广京《剑桥中国晚清史》

回答:

(1)历史学家翦伯赞认为,丝绸之路的开通,其意义不亚于新航路的发现。西汉时期开通的陆上丝绸之路和海上丝绸之路,促进了中国同亚洲哪些地区之间的经济文化交流?从全球史观的角度看,新航路的开辟有何重要意义?

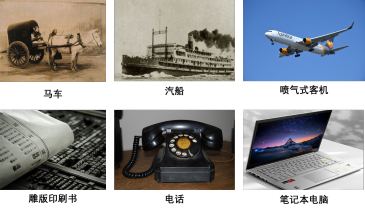

(2)根据材料一图示发明并结合所学知识,概括人类文明交流的发展趋向。

这些趋向对20世纪后期世界经济发展有何重大影响?

(3)根据材料二,指出西方启蒙思想家在汲取中国文化时的侧重点。这对他们的什么政治主张产生了影响?

(4)根据材料三,指出在学习西方文化的过程中,中国知识界关注的重点有何变化?这一变化为五四运动前中国的哪些重大历史事件提供了思想准备?

请任选一事件概述其主导思想。

(5)以文明的相互交流与学习为主题,另拟一篇历史小论文的标题。(要求:内容具体,有新意。)

材料一

启蒙时代法国人眼中的“中国形象”

在启蒙时代,中国形象变为了启蒙思想家手中的一件武器。启蒙思想家普遍认为,用道德治理国家是中国的一大特征。道德与宗教、法律、礼仪、风俗融为一体,成为上至皇帝、下至小民自觉遵守的行为准则,国家因而长治久安。

——许明龙《18世纪法国思想家论中国的德治》

(1)材料一中的“中国形象”是什么?结合法国当时的情况,说明启蒙思想家将“中国形象”作为武器的目的。

材料二

瓜分中国

(2)材料二中的图片反映了近代中国的哪些政治现象?对此,先进的中国人积极应对,先后设计了各种救国方案。请列举出19世纪末20世纪初的三个典型事例。

材料三

近代美国人眼中的中国形象

1958美国人伊罗生出版的《浮光掠影——美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬阶段(18世纪)②轻视阶段(1840-1905年)③乐善好施阶段(1905-1937年)④赞赏阶段(1937-1944)⑤清醒阶段(1944-1949)⑤敌对时期(1949-1972)

(3)简要分析材料三中的第④个阶段形成的政治原因。

材料四

黄祸(Yellow peril)

黄祸(Yellow peril)是殖民主义时期美国和欧洲殖民主义国家煽动对亚洲民族,尤其是对中国的偏见的一个用语。从威廉二世正式提出“黄祸论”之后,西方列强各自根据自己不同的在华利益提出各种版本的“黄祸论”,不同时期,不同需要,其所强调的内容也不断变换。其内容概括起来讲:以汉族为主体的中华民族是“劣等”民族;中国土地贫瘠,而且人口众多,人口对外扩张不可避免,而这必然要冲击西方的优秀民族;中国人散布世界各地,请老节俭,索酬低廉,抢了外国人的工作岗位;中国人野蛮好战,中国多年受外国剥削压迫,一旦强大起来,必然对其压迫者实行报复……中国人一旦采用西方的思想和技术,中国军事和经济必将迅速发展,会威胁全世界。

——薛衔天《百年潮》

(4)根据材料四,概括有关“黄祸论”的观点。请你联系19世纪末20世纪初和新中国成立初期的史实,说明“不同时期”的“不同需要”分别是什么?

材料五

(5)材料五中的图片反映了少数西方人对中国形象的误判,认为中国是强大而邪恶的,美国经济受到中国经济的牵制。试从20世纪70年代以来有关史实,说明产生这种看法的原因。

材料一 有军功者,各以率受上爵……戮力本业耕织,致粟帛多者复其身。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而税赋平。平斗桶权衡丈尺。……行之十年,秦民大悦,道不拾遗,家给人足。

材料二 亚里士多德曾将城邦的政治机构划分为三部分:“其一为有关城邦一般公务的议事机能;其二为行政机能……其三为审判机能。”

材料三 德意志帝国设有一个普遍的、直接选举产生的国会。这一点许多国家21世纪初还未实现。这个国家不是一个“假国会”。虽然总理与政府都由皇帝任命,但他们如果得不到国会多数的支持,几乎就无法执政。俾斯麦推行过迫害社会民主党的《反社会主义法》,但同时社会民主党的领袖仍然可以在国会慷慨激昂地声讨与反击俾斯麦的进攻(这在集权国家是无法想象的)……1888年后五年一次的大选,大大推动了民众的政治化。另外,德意志帝国还存在新闻自由。正是在这种自由的气氛中,不称职的威廉二世受到了一次又一次的抨击与讥笑。1908年,国会又通过了《帝国结社法》。

——景德祥《重新审视德意志帝国的现代化》

材料四 孙中山在1911年巴黎的演讲中说:“中国……面积实较全欧大。各省气候不同,故人民之习惯性质亦各随而有差异。似此情势,于政治上万不宜于中央集权,倘用北美联邦制度,最为相宜。”

请回答:

(1)根据材料一,概括商鞅变法在经济方面的内容及其对秦国转型的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,孟德斯鸠是怎样发展亚里士多德理论的?美国《1787年宪法》又是怎样实践孟德斯鸠理论的?

(3)概括材料三德意志帝国政治民主化的成就。

(4)结合所学知识,评述材料四孙中山的观点。

材料一 16一18 世纪初期英国牛津大学和剑桥大学增设教授席位的情况

| 时间 | 大学 | 增设的教授席位 |

| 1546年 | 牛津大学和剑桥大学 | 神学、希伯来语、希腊语、民法、医学 |

| 1619年 | 牛津大学 | 萨维里几何学 |

| 1621年 | 牛津大学 | 色德来自然哲学、萨维里天文学 |

| 1663年 | 剑桥大学卢卡西 | 数学 |

| 1669年 | 牛津大学 | 植物学 |

| 1702年 | 剑桥大学 | 化学 |

| 1704年 | 剑桥大学 | 天文学 |

(1)根据材料一中的表格,概括英国牛津大学和剑桥大学从16世纪中期至18世纪初期新增课程的变化趋势,并分析导致这种变化的原因。

材料二 近代东方曾有一些人鼠目寸光,只看到科学革命的“形而下”(指具体的事物)的意义……其实科学革命显然还有“形而上”(指思维活动)的一面,就是说它凸显了理性的价值……以科学的精神来重塑人类的整个生活方式。人文主义演变的轨迹与科技进步的过程之间存在着某种交叉互动、共同发展的关系。

——马克垚 《世界文明史》

(2)结合材料二和所学知识,评价马克垚关于西方人文主义与科技关系的观点。