材料一 我们可以清楚地看到,实际上几乎所有有钱人家的婚姻就好像生意买卖一样结婚的第一步就是双方男性亲属对财产安排达成一致的协议,但也有因为宗教或因而结婚的,夫妻相亲相爱,理应就会携手营造幸福的家庭生活,在当时,离婚是非法的,但女子可能遭到抛弃大多数的家庭夫妇白头到老。在工匠的家庭中,妻子是家庭和家庭作坊不可或缺的劳动力。

摘编自玛格丽特·L·金著《欧洲文艺复兴(插图本)》

材料二 在欧洲的婚姻史上,宗教改革时期是一个重要的节点,在此之前,欧洲人择偶和结婚的自由度很大,甚至到了几乎可以任意的地步,男女双方只要表达了结婚的意愿就能结成了一桩合法有效的婚姻,但是到了宗教改革时期,无论是新教,还是天主教会都致力于重新制订缔结婚约的规则,给有效婚姻的缔结附加了一些条件,其中有一条规女的婚姻需得到父母的同意,这几乎是当时欧洲社会各界普通提出的二个要求后,欧洲人的结婚就变得不如从前那么随意了。

摘编自俞金尧《亲教改革前后欧洲人的婚姻自由问题》

材料三 婚姻要有道德和原则约束,如果为了两个人的婚姻而做出道德败坏的事情,甚至毁坏国家的规章制度,那么这样的婚姻最终的意义又何在?婚姻需要理性,从《社会契约论》可看出,婚姻最终构成家庭,而家庭则是社会不可分制的部分,因此,守婚姻中的道德法律,就是在融入社会。

摘编自曾梦清《从卢梭(爱弥儿)看启蒙运动时期的婚姻观》

完成下列要求:

(1)据材料一指出文艺复兴时期婚姻关系的特点.结合所学知识分析其原因。

(2)据材料二概括宗教改革时期欧洲人婚姻观念的变化,结合所学知识分析其社会影响。

(3)据材料三,指出启蒙运动时期婚姻关系的关注点是什么?综合上述材料,指出近代西方婚姻关系的变化趋势。

材料一 明清商人笃信儒家“君子喻于义,小人喻于利”的信条,形成了“重义轻利、贵理贱利”的主导思想,功利行为严格受传统道德的约束。在经营过程中恪守儒家“诚实守信”的原则,个别商人如有背信弃义的事情发生,就会受到其他商人与顾客的谴责和冷落,最终被排除出局,从此无颜归故里面对父老乡亲。贯穿他们业务及生存之道的仍是“以商致财,以财守本”的儒家观念,他们向往的最佳典范是“陶朱事业”,“修建宅院,光显门楣,是晋中商人最终的归途”。

——摘编自《中国传统文化对晋商兴衰的影响》

材料二 宗教改革后的新教把获利视为上帝对于选民的期望。它强调,要想成为上帝的选民,除了靠上帝预先安排之外,还必须在自己的事业上有所作为。新教伦理不仅鼓励人们通过勤奋劳动获得财富,而且把劳动看作是远离罪恶和堕落的手段之一。一个人是虔诚的信徒,首要条件就是他必须做好自己的世俗工作——劳动,只有努力完成好自己的工作,才可以更好地荣耀上帝。即使是经济上富有的人也不能逃避劳动。新教禁欲主义的节俭必然要导致资本的积累,强加在财富消费上的种种限制,使资本用于生产性投资成为可能,从而也就自然而然地增加了财富。

——摘编自马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》

(1)根据材料一、二,概括传统儒学和新教伦理财富观念的不同之处,并指出导致两者不同的社会根源。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析两种财富观念对经济发展的影响。

材料一 14世纪教会内部的虞朽堕落给新兴的资产阶级提供了发难的口实。人文主义者将矛头指向教会,他们大声疾呼主宰世界的是人,而不是上帝或神灵。他们抨击罗马天主教会及神职人员的腐化堕落和黑暗愚昧,揭露天主教会和教皇的腐朽、罪恶。他们反对神权,批判教会宣杨的来世现念、禁欲主义、蒙昧主义。他们还直接揭露教会的腐败,攻击教士的丑行。人文主义者绝大多数都是宗教信徒,他们没有彻底抛弃宗教和否定基本教义,且大多承认神的存在。他们乐于接受教皇及教会的保护和豢养,对教会势力抱和解的态度。

——摘编自王斯德主编《世界通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期人文主义者的主要活动。

材料二 “法是一种自然的权利,是理智的人的精神和理性”“它是唯一的法律……对所有的人是共同的、如同教师和统帅的神”“由法律确定的权利是平等的。”“一个理想的国家,是要通过不同因素之间的协调而获得和谐。”

——(古罗马)西塞罗

(2)概括材料二中西塞罗的思想主张。以启蒙运动为例,说明这些主张在近代民主思想中的体现。

材料三 1834年,英国通过了“济贫法修正案”,即“新济贫法”。它规定:从1835年7月1日起一律停止对济贫院外所有壮年男子的救济,……我们可以看到,新济贫法实际上是对旧有济贫法的——次重大变在救济方式、救济对象的确认以及具体的管理方面都做出了巨大的变化。从旧济贫法到吉尔伯特法、斯皮纳姆兰法,政府的救济在不断的宽松,而新济贫法则一反常态,使济贫要求变得严厉起来。

——摘自百度百科

(3)结合所学知识分析材料三规定的主要目的。并扼要说明此法出台的历史背景。

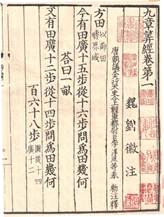

中国古代的数学和西方古代的数学各有特色。

数学史专家钱宝琮深入研究《九章算术》后,认为“《九章算术》的编纂者”对待数学的态度是:“掌握数学知识的人应该满足于能够解答生活实践中提出的应用问题,数学的理论虽属可知,但很难全部搞清楚,学者应该有适可而止的态度。”

柏拉图在《理想国》中认为:“几何学的对象乃是永恒事物,而不是某种有时产生和灭亡的事物”,“几何学大概能把灵魂引向真理并且或许能使哲学家的灵魂转向上面”。

(1)结合相关史实,分别说明“《九章算术》的编纂者”与柏拉图对待数学作用的认识。

下表为16~18世纪初期英国牛津大学和剑桥大学增设教席的情况。

(2)根据上表,概括英国牛津大学和剑桥大学从16世纪中期至18世纪初期新增课程的变化趋势,并分析导致这种变化的原因。

科学与技术是有区别的。“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。”

1924年,中国化学家张准说:“由于提倡西学者,其目的不在科学本体,而在制铁船,造火器,以制胜强敌,谋富强救国之策耳。而学西学者,又束缚于科举思想,徒藉一二格致之名词,以为进身之阶,干禄之途而已。”

(3)结合所学,判断张准所述现象发生的历史时期;并指出20世纪初的中国人重视“科学本体”的历史事件。依据材料并结合所学,说明你对“科学本体”的理解。

1956年,我国提出了“向科学进军”的口号,并制定出中国第一个发展科学技术的长远规划,即《1956年至1967年科学技术发展远景规划》。规划确定了“重点发展,迎头赶上”的方针和今后科技发展的主要目标。

(4)结合所学,说明我国编制科学技术长远规划的背景,列举《1956年至1967年科学技术发展远景规划》所取得的主要科技成果。

材料一:所谓“启蒙理性”实际上是可以一分为二的,或者说启蒙运动所依据的理性实际上有两种,而这两种理性,不是别的,也就是马克斯韦伯所说的“工具理性”和“价值理性”:前者是伏尔泰们所尊奉的科学理性,后者则是卢梭们所钟爱的人文或人本理性。人文或人本理性由于受本土思维传统、精神气候的影响,也还是带有一种挥之不去的人本主义终极关怀。

——摘编自高毅《浅论启蒙运动的内在紧张》

材料二:十八世纪的启蒙哲人们无比乐观地表达了这种信念:人们能够用理性的力量穿透复杂的自然之中,认识自然规律,揭示自然的奥秘,以求改造和利用自然……因此,在这批哲学家看来,理性的批判决不应仅限于纯思辨的哲学领域,而应扩展到宗教、政治、社会等一切领域,于是他们高举起理性的旗帜,要用理性来批判一切,找判一切,重构一切。

——摘编自李宏图《十八世纪法国的启装运动》

材料三:人凭借理性对自然的统治造成了人与自然关系的危机,人与人的关系也走向异化。更令人震惊的是,高度发达的理性技长竟被用来实现最大规模的最不人道的非理性目的。理性竟然在“合理性”的追求中走向非理性。

——韩秋红、庞立生《理性批判与人的启蒙》

请回答:

(1)据材料一概括马克思韦伯提出的“两种理性”的不同内涵。结合所学知识,指出推动“启蒙理性”出现的主要因素。

(2)据材料二并结合所学知识,概述十八世纪人们将“理性的批列”运用在政治、宗教和科技领域的主要表现。

(3)结合所学知识,从工业革命影响的角度指出材料三中“理性竟然在‘合理性的追求中走向非理性”的表现。综上所述,我们应如何正确看待“理性”?

社会转型是重要的历史发展阶段,对社会转型的关注有利于深化对历史发展的认识。

材料一 近代世界商品经济形态阶段以物中介的特征使资本基于自身的特殊属性——能够不断增值和其物化货币的社会中介功用成为实现社会转型的动力系统的关键因素,近代化的实现即须在资本为要素的动力系统推动下前进,而近代化以纯粹资本作动力系统轴心的历史发展又使其本质呈现为了资本主义化。

——摘编自陈广亮(近代世界社会转型的模式》

材料二 中共中央党校社会学教研室主任吴忠民教授认为,从1840年以来,中国就开始了社会转型的漫长历程。到20世纪上半叶,社会转型的进程明显加快。但是,这种社会转型又是在外国资本主义和本国封建主义的双重压迫之下进行的,因此既持续进行,又表现出一种半殖民地半封建社会所特有的情况:一是现代经济的增长缓慢和畸形化,二是城市化进程的停滞和畸形化,三是开放的进行但带有明显的半殖民地色彩,四是社会分化呈现出一种十分不规则的状态。

——摘编自郭德宏《我们该怎样看待社会转型》

材料三 20世纪八九十年代,传统经济向现代经济的转换、传统的产品经济体制向现代市场经济体制的转轨同时并存,是我国社会转型的基本特点。

——摘编自郭德宏(我们该怎样看待社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西方社会转型的特征并指出推动西方近代社会转型的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国社会转型的特征并分析出现这一特征的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出20世纪八九十年代推动中国社会转型的主要因素。

起源

材料一 希腊人文主义体现出一种“重人”的思想,这一时期的思想家们将哲学追求集中在认识人自己这一命题上,要认识自己,人必须有知识才能达到真善美,强调对单一个体进行的理性思考,认为人可以通过知识的教化而与自然区别开来。

复兴

材料二 文艺复兴时期.资产阶级知识分子相信并颂扬人的价值、人的尊严、人的力量和人的伟大.认为人可以创造一切;人生的目的不是为了死后升天,而是对现实美好生活的享受:人的各种欲望不应该加以抑制,而应当予以满足。

发展

材料三 西欧的宗教改革家认为,人只有靠信仰才能得救,不需要教会的繁琐仪式,信徒得救与否全凭信仰,只有信仰上帝和行善才能上得天堂,以此来否定天主教的等级观念和教皇统治人民的权力。

成熟

材料四 “如果立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了:因为人们将会害怕这个国王或议会制定暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权不同立法权和行政权分立,自由也就不存在了。如果司法权和立法权合二为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合二为一,法官便有压迫者的力量。”

——孟德斯鸠《论法的精神》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,概括希腊人文主义体现出“重人”思想的主要表现。

(2)材料二、三在体现人文主义方面的共同点是什么?材料三与材料一、二相比,在人文主义体现形式上的最大不同点是什么?

(3)据材料四,指出启蒙运动中人文主义进一步发展走向成熟的主要表现。产生了怎样的影响?

(4)以上四则材料,作为学习研究人文主义的史料,你认为哪则材料更科学、史学价值更大?说明你的理由。

材料一 人文主义歌颂世俗蔑视天堂,肯定“人”是现世生活的创造者和享受者,提倡科学文化,反对蒙昧主义,要求文学艺术表现人的思想感情,科学为人谋福利,教育要发展人的个性,要求把人的思想感情和智慧从神学的束缚中解放出来。

——《十六十七世纪科学、技术和哲学史》

材料二 在牛顿描述的世界中,处处充满着井然有序的规律和法则……于是更多的人开始建立这样一种世界观:既然物质世界有着如此的自然规律,那么在人类社会的发展中,也应该有类似的规律存在,只要能将牛顿破解自然之谜的科学方法,运用于人类社会,那么社会发展的规律也能被掌握。

——《大国崛起》

材料三 恩格斯指出,工业的巨大发展为力学、化学、物理学提供了大量可供观察的

材料、实验手段和工具,“真正有系统的实验科学,这时候才第一次成为可能”。

——《自然辩证法》

恩格斯还认为,“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比10所大学更能把科学推向前进”。

——《致瓦·博尔吉乌斯》

请回答:

(1)根据以上三则材料并结合所学知识,从经济、政治、思想文化三个方面,分析欧洲近代科技迅速发展的原因。

(2)概括材料二的核心观点。简要说明科技发展与思想解放的关系.

材料一中国传统社会治理结构与黄宗羲设想的社会治理结构比较(虚实线代表政治力量的弱强)

——宣朝庆、陈旭华《双轨政治与治世理想》

材料二卢校在《社会契约论》里提道:“治理国家和社会,如果还有其他更好的方式的话,我们也不会选择通过立契约的方式来进行。”……社会契约之下的法治体现公共意志和汇聚集体智慧的法律为依托……让人们生活在依靠自己的意志而制定的法律之下,自然远远胜过将自己的一切权利交给他人来掌控,因为“谁也无法预知掌权者明天的心情会如何”。正因为如此,为了改善群体的政治生活、确保安定有序的生活秩序,在治理国家的过程中理当选择并坚持法治,重视并且合理引导民意,积极构建利益制衡点,尊重多数人的思维模式,鼓励监督,反对专制,弘扬正义,实现良法善治。

——摘自陈清《卢梭的法治思想及其法治治理模式》

(1)据材料一并结合所学知识,比较两种社会治理结构的异同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括卢梭社会治理的具体构想,与材料一中黄宗羲的构想相比有何进步之处?

材料一 亚里士多德认为理性的发展是教育的最终目的……亚里士多德不是对导师一味言听计从,唯唯诺诺,而是在继承的基础上敢于思考、坚持真理、勇于挑战。……亚里士多德为其哲学学校设立了“百科全书”式的课程,他主张学生在德、智、体、美等方面全面发展,且在不同时期各有所侧重。

——王成光《论亚里士多德的教育思想》

材料二 15世纪西欧的教育思想发生了一些变化,一些教育家主张学校教育应让学生快乐而健康地生活,使学生成为一名负责任的公民。

——佛罗斯特《西方教育的哲学和历史基础》

材料三 18世纪的法国,伴随着市场经济的发展和资产阶级革命的酝酿,启蒙学者提出了丰富和较为系统的公民教育思想,以抨击封建专制教育,培养资产阶级共和国的合格公民。启蒙学者强调公民的政治美德,倡导公民对民族国家、民主政治和法律的爱,并从教育领导权、教育对象、教育内容以及方法途径等方面,构画了公民教育的蓝图。启蒙学者的公民教育思想,为推动封建臣民教育向现代公民教育的转变提供了思想先导,奠定了大革命后法国公民教育的理论基础。

——刘春兵《思想启蒙与公民塑造》

材料四 西方文明的一个伟大假设,即可以用教育来塑造人的个性发展。

——布洛克《西方人文主义传统》

(1)据材料一概括亚里士多德的教育思想。其对古希腊哲学的发展具有什么重大意义?

(2)材料二反映的教育思想体现了什么时代主题?结合所学知识概括指出这一变化产生的时代背景。

(3)据材料三回答法国启蒙学者提出公民教育思想的目的。结合所学知识概括指出这一思想产生的影响。

(4)综合上述材料,阐述教育是如何推动西方人文精神发展的。