材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国),文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

材料二

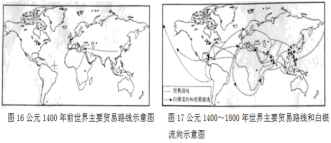

(2)观察材料二的三幅地图,结合所学知识,指出图16至图18世界商贸领域发生的变化并进行解读。

要求:提取3个角度的变化;分段解读;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一:罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至达中国……庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商站遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

——摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

材料二:由于有了玉米,原本在17世纪下半期出现人口衰退的法国和意大利,到18世纪其人口开始回升。……玉米和甘薯传入中国,也大大增加了中国的粮食产量,对明清两代中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。另一方面,猪、马、牛、羊等牲畜被欧洲人引入美洲,为生活在美洲的人们提供了肉食、奶类、皮毛和畜力。老鼠也藏在船舱里飘洋过海到达美洲,影响了美洲原有的生态链。

材料三:

(1)根据材料一,归纳概括东西方文明交往的特点。

(2)根据材料二,归纳概括物种大交换带来的影响。

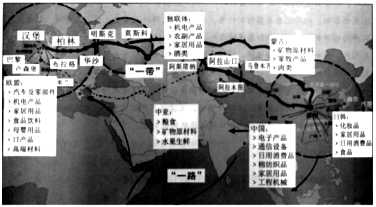

(3)根据材料三并结合所学,简析“一带一路”构想的有利条件及国际意义。

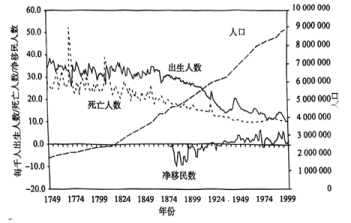

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

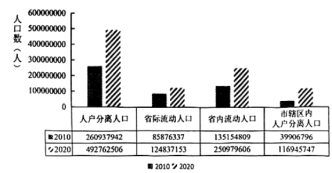

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

材料一 他们虐待我们,不仅剥夺了我们应有的权力,而且使我们对公共事务一无所知。如果我们能够在我们所在的地区掌管自己的内部事务,那么,我们一定会了解公共事务及其一套机构,我们一定也会享有个人的威望。美洲人在社会中只能当奴隶,最多也不过是一个简单的消费者。连劳动也受到种种限制:不准生产西班牙国王所垄断的产品,不准建立西班牙本身所没有的工厂,连生活必需品的贸易都被西班牙人专门控制。在美洲各省之间设置了种种障碍,使省与省之间互不接触、不了解、不往来。我们的地只准种植蓝靛、谷物、咖啡、甘蔗、可可和棉花。

——摘编自西蒙•玻利瓦尔《牙买加来信》

材料二 尽管革命后拉美各国宪法均明确规定了选举程序和制度,但并未得到真正遵守。通过兵变等非宪法方式上台的做法十分普遍。如墨西哥在1824年~1848年期间,曾发生250次兵变,更换了31个总统。 尽管各国均声称主权在民,但所谓的人民实际上只是极少数上层精英。各国宪法均将财产、教育科度、牲别、种族作为政治参与的条件,政治体制的寡头特征十分突出。

——摘编自刘波《拉丁美洲政治发展进程研究》

(1)据材料一,概括西班牙在拉丁美洲采取的殖民统治措施。

(2)据材料二,归纳拉丁美洲独立后的政治发展特征,结合所学知识分析产生该特征的原因。

(3)综合以上材料,结合所学知识,评价拉丁美洲民族独拉运动。

材料一 全球化与现代化从不同角度描述了人类从传统农业社会转向现代化工业社会的过程。它们都起源于资本,形成于资本主义时代。在马克思主义和社会主义社会制度出现之前,全球化、现代化就是西方化,就是资本主义化。但是在19世纪中期马克思主义诞生,20世纪初俄国十月革命的胜利、社会主义国家出现之后,全球化、现代化与资本主义重合的历史就被打破了。全球化出现新的历史转向,已经不再是资本主义一统天下,而是出现了一球两制的局面。资本主义现代化只是现代化的一种形式,社会主义现代化成为人类走向现代化的另一种选择。

……为使中国走上现代化强国道路,(近代)中国无数仁人志士在屈辱中探索,在悲愤中奋起。他们或著书立说,开启人民心智;或发展资本主义工商业,实业救国;或搞洋务运动,保全皇权统治;或改良、革命,使中国走向资本主义国家等。他们不懈追求,前赴后继。这些探索和斗争,每次都对中国社会向前发展产生了一定影响,但每一次都失败了。

——王文凯《全球化视域下中国现代化道路研究》

材料二 中国共产党的成立为探索中国式现代化道路夯实了政党根基。1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出要把我国建设成一个“具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。邓小平在改革开放全面铺开的20世纪80年代中期,针对小康社会提出:“我们搞的现代化,是中国式的现代化。我们建设的社会主义,是有中国特色的社会主义。”在党的二十大报告中,习近平以强烈的使命担当指出了中国式现代化的本质要求:“坚持中国共产党领导,坚持中国特色社会主义,实现高质量发展,发展全过程人民民主,丰富人民精神世界,实现全体人民共同富裕,促进人与自然和谐共生,推动构建人类命运共同体,创造人类文明新形态。”

——摘编自于磊《中国式现代化的发展脉络、科学内涵及世界意义》

(1)根据材料一,归纳人类社会通向现代化道路的变化,概括近代中国现代化探索失败的原因。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,分析中国共产党领导的中国式现代化道路的意义。

材料一 11~12世纪,除原来罗马帝国时期的老城市外,西欧各地在城堡、主教堂、大修道院附近地区出现了许多新兴城镇。第一类城市如英国的约克和法国的奥尔良等,它们的产品主要满足地方市场的需要;意大利的佛罗伦萨等是第二类城市的典型,它们主要生产和经营某些专业产品,与国内外市场都有密切的联系;第三类城市如意大利的热那亚等,它们主要从事国际贸易。在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶级形成了,并从中进一步分化出手工业者、商人和银行家。商人和银行家作为市民阶级的上层,发展为早期的资产阶级。广大西欧城市开展了争取自治权利的斗争,并制定自己的法律,建立自己的武装,向封建王权和各级封建主发起挑战。一些城市中,如法国的巴黎、英国的牛津和剑桥还建立了大学,成为著名的大学城。到14—15世纪,从西欧封建社会内部发展起来的新兴城市的中等阶级,已经与封建社会制度水火不容,成为欧洲反封建王权的强大革命力量。

——摘编自侯建新《西欧城市的兴起》等

材料二 19世纪前期,美国经济中心一直在东北部一带,随着工业革命的深入开展,西部地区逐步发展起来,一批中小城镇迅速发展成为一个有联系而完整的城市经济体系,这一体系对周围地区形成巨大的吸引力和辐射力,从而带动整个地区乃至全国的经济发展和繁荣。到了第二次工业革命时期,城市大多是大规模企业,能够更多地利用新技术、新产品。如,到1870年时芝加哥钢铁业平均雇佣人数是纽约的6倍。“卡耐基钢铁公司”在匹兹堡获得迅速发展,后与摩根的联邦钢铁公司合并,组成了美国历史上第一个资产超过10亿美元的大垄断企业。在公司规模化的基础上又使其向着专业化生产发展,在大城市周围又出现了许多著名的专业城镇。由于此时企业规模的增大,使企业面临着对管理体制的改革,相应地产生了公司制和经理制,在科学的管理下企业将快速发展,从而带动整个国民经济的飞速发展。

——摘编自赵明杰《浅析美国的工业革命与城市化进程》

(1)根据材料一,概括西欧城市发展的表现。并结合所学知识,归纳西欧城市发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国城市化发展的原因,并概述城市化的发展对美国经济发展的促进作用。

材料一鸦片战争后,西方国家将“工业自己,农业中国”作为对华基本经济政策,迫使中国成为它们的原料产地,中国农产品及农产制品大量销往国外市场,导致中国粮食大量出超和农村劳动力流失,饥荒问题屡屡发生。因此在进行农业雇佣经营、农业公司化、集团化经营之外,将“已耕之地依近世机器及科学改良”尤为关键。19世纪80年代,郑观应主张农事发展“必先通格致,精织造”“与洋人分利”;梁启超在《农学报》中强调“近师日本,以考其通变之所由”;袁世凯也呼吁农事应“专部以统之,学堂以教之”。1906年,清政府将商部改组为农工商部,并对农事事务实行分科办事、垂直管理。20世纪三四十年代,国民政府和中华苏维埃政府分别组织了劳动互助社、犁牛合作社和耕种合作社,对农业发展起到了重要作用。

——摘编自任耀飞《中国传统农业的近代转型研究》

材料二1949~1957年,中国农业产业得到快速恢复和发展,《中华人民共和国土地改革法》的颁布,推动了全国土地改革。1953年,国家开始实行农产品“统销统购”政策,以确保有限发展重工业所需的大量资金和资源。1958~1977年,农业发展中存在“左”倾思想,存在着严重的浮夸风,经过政策的不断调整和种植技术的创新,到1978年粮食产量有了较大的增长。改革开放后,我国的农业进入新一轮快速增长期。20世纪80年代,随着农业生产责任制的落实和家庭承包经营制的推广,逐步破除了束缚生产力发展的制度障碍,较大地促进了农业现代化发展。20世纪90年代以后,国家提出要以市场为导向,继续调整并不断优化农业产业结构,把农产品推向市场,向着改善农业生产条件、建立健全农业安全体系、加快农业科研等方面不断努力。

——摘编自陈红英戴孝悌《新中国农业产业发展演变进程分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代农业转型的表现并分析其原因。

(2)根据材料二,归纳新中国现代农业发展的特点,并综合材料谈谈对近现代中国农业发展的认识。

材料一 宋朝简明学制图

——摘自孙培青《中国教育史》

注:国子学:最高学府,招京朝七品以上子孙为学生。太学:招八品以下子弟或平民优秀子弟为学生,主要学习儒家经书、《黄帝内经》《道德经》《庄子》等。辟雍:太学分校。四门学、广文馆:准备参加科举的预备学校。武学:宋朝始设,为应对外患培养军事人才。律学:设断案和律令两个专业。书学、画学:主要学习书法、绘画专业课程及《论语》等理论课程。

材料二 1898年7月,光绪帝批准总理衙门上奏的《大学章程》,置仕学院。12月京师大学堂开学,设诗、书、礼、仪及春、秋六科。1899年,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂,为中国近代国立大学教育的开端。1902年,师范馆开学招生,甄拔各省绩学之士。振兴实业为其办学宗旨之一。1907年,进士馆改为法政学堂。1909年,始筹办分科,设经、法、文、格致、农、工、商七科,各科俱以预科及译学馆毕业学生升入,近代意义的大学初具规模。1912年,改称北京大学,总监督改称校长。1917年,蔡元培任大学校长,整顿校规,祛除弊习,停办工、农各科,专办文、理、法三科。全校学生增至两千人,校中又创设各会、如进德会、哲学会、理科化学演讲会、雄辩会、体育会、技击会、阅书报社、学生储蓄银行、消费公社等。

——摘编自《北大简史:京师大学堂到21世纪的北京大学》

(1)依据材料一,概括宋朝官学教育的特点。(2)阅读材料二,对北京大学的发展历程进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰)

材料一 旅顺陷后,海军提督丁汝昌褫职,仍统海军驻威海,兵舰既弱,坐守而已。日舰集大连湾,将袭威海,先攻登州,陷荣城。日舰二十五艘环威海口外。海军方新败,并匿不出。汝昌恐北炮台不能守,命卸巨炮机件以归,免资敌,戴宗骞持不可。无何北台陷,宗骞奔刘公岛。日军踞炮台,以台之巨炮俯击澳内兵舰……海军水手并登岸,噪出,鸣枪过市,声言向提督乞生路,刘公岛中大扰。诸洋员请姑许乞降,以安众心,汝昌不可。军士露刃挟汝昌,汝昌仰药死。诸将推洋员托汝昌之名,作降书。日军受降。

材料二 当中国盛时,日本不敢与抗。咸丰庚申中英之战,败衅,英、法、俄、美并为有约之国,日本不得与……是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——以上材料摘编自杨松《中国近代史资料选编》

(1)据材料一,概括指出威海之战战场态势的特点,归纳北洋舰队失败的主观原因。(2)据材料二,概括指出甲午战争中国战败所造成的危害。

(3)结合19世纪末20世纪初相关史实,对“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”这一论断加以说明。

材料一 自行车又称脚踏车、自由车,1790年由法国人发明。1839年和1853年,英国人和德国人分别发明了自行车踏板,后来又有了一些发明,至1889年,苏格兰人发明了充气空心轮胎,形成了当今自行车的样式。鸦片战争后,自行车传入中国。据1868年11月17日《上海新报》报道,当时上海街头已出现了自行车,不过仅有几辆,形式有两种:一种是人坐车上,用两脚点地而行;另一种靠蹬踏而行,“转动如飞”。随着自行车的流行,19世纪末,自行车修理业务已经发展为一种专门的行当,销售自行车已成为一些外国洋行和中国商店的重要业务。20世纪初,自行车专卖店在许多大城市出现,自行车已经成了人们熟知的交通工具,但价格一直居高不下。20世纪20年代以后,自行车业发展迅速。1928年,南京市有自行车590辆,1936年增至8944辆。1948年,上海市有自行车23万辆。

——摘编自闵杰《中国自行车的早期历史》

材料二 中华人民共和国成立初期的1949年,中国自行车年产量只有1.5万辆左右,1956年城镇居民平均每百户仅拥有6.7辆自行车。20世纪80年代,自行车行业以凤凰、永久、飞鸽、红旗、五羊等品牌企业为代表,形成了整车和零部件齐备、配套完整的生产体系,中国一跃成为全世界自行车产销第一大国;1998年,中国自行车出口1761万辆,首超过内销量;据中国自行车协会发布的数据显示,2019年我国的自行车保有量已达到4亿辆,高居全球榜首。与此同时,中国的自行车产量、消费量、出口量已经连续多年居世界首位,自行车的年产量占到世界总产量的一半以上,已累计出口超过10亿辆,进入全球200多个国家和地区,为当地人们便捷出行提供了更多的选择。进入21世纪,自行车行业已逐渐步入成熟期,用户增长速度逐渐变缓,行业格局趋向稳定。

——摘编自钟雁明《中国自行车如何“富起来”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国自行车业的特点,并指出其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明自行车业在现代中国的发展,并归纳其发展的主要因素。