材料一 在契约生活这一领域,官方主流文化习惯以“义利”关系来衡量人们实际契约生活中的具体交易行为。这种“重义轻利”观念的宣扬使得古代中国契约生活的道德性更为突出,在官方主流文化看来,契约的互惠性应该让位于契约的互助性,他们视契约为老百姓之间相互救助的重要手段。在儒家传统文化和道德的双重“绑架”下,中国古代的契约制度缺少天然的商业属性,其被赋予了更多“救助”的责任。这就使得,如果“义字当头”,“利”就可以让位,甚至可以被忽略。而这种“义”需要到怎样的程度呢?似乎只要有道理就可以了。而助人为乐、与人为善这些传统美德则顺理成章地成为最理想的“借口”,于是白纸黑字契约在“良心”和“道德”面前变得一文不值,你若较真,别人还会倒打一耙。

——摘编自万珊珊《从中西方契约文化看当今社会契约精神缺失》

材料二 地理大发现、封建经济关系的崩溃、罗马教廷的衰落以及新教的出现、宗教信仰的多样化取代信仰的一致性、身份地位被建立在法律基础上的平等交往所取代,这一切变化导致非常重要的结果:一是个人主义的崛起,对个人的生命、安全、财产、自由等诸项权益的保护成为人类历史发展的重要趋势和必然要求;二是民族国家的兴起,以前那种概念模糊的“神授”王权、“天赋”帝国被具体的、强大的国家统治权力所代替。近代最早完整地提出社会契约理论的是荷兰思想家格劳休斯,往后的斯宾诺莎以及英国的霍布斯、洛克,法国的孟德斯鸠、卢梭等,这些人推开上帝、离经叛道,明确反对君权神授,用理性主义代替神秘主义和愚民政策。他们都相继提出了各有独立见解的社会契约理论。在这些思想家那里,有的利用社会契约理论来为君主专制制度辩护,但更多的则是站在人民的立场上,借用自然法和社会契约理论来论证主权在民、主权利民以及自由、平等的政治主张,来论证进步的民主思想。

——摘编自罗国亮《试析近代西方社会契约理论的由来及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代契约关系的特点并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方近代社会契约理论形成的背景及对西方社会产生的影响。

材料一 “己所不欲,勿施于人。”“己欲立而立人,己欲达而达人”

——《论语》

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”

——《论语》

“礼者,贵贱有等,长幼有序,贫贱轻重皆有所称者也。”

——《荀子·王制》

材料二 古希腊文化中的人文主义精神构成了西方古典文化的精髓。古希腊的人文主义思想以个人主义为基础,并且认为人是具有理智、情感和意志的独立个体。重视个体的人的价值的实现,强调人在自己的对立面——自然与社会——面前的主观能动性,崇尚人的智慧,是古希腊文化的本质特征。

——张树光、许松慧:《西方文明的摇篮一一古希腊罗马文化》

(1)根据上述材料,结合所学知识,概括中国传统儒学与古希腊文化的差异。

材料三 在杜亚泉的中西文化调和论中,他经历了从以借鉴西方为重,到以中国固有文化为主的变化。这一变化既是第一次世界大战的恶果所导致,同时也与西方的学说、主义在中国实践频遭挫折密不可分。——陈同《第一次世界大战背景下的杜亚泉》材料四吾国固有之文明,正足以救西洋文明之弊,济西洋文明之穷者。西洋文明浓郁如酒,吾国文明淡泊如水;西洋文明腴美如肉,吾国文明粗粝如蔬。而中酒与肉之毒者,则当以水及蔬疗之也。

——周月峰《中国近代思想家文库.杜亚泉卷》

(2)依据材料三,分析杜亚泉形成中西文化调和思想的原因。材料四中杜亚泉认为“吾国固有之文明足以救西洋文明之弊”,结合所学知识,谈谈你对该观点的看法。

(3)综合上述材料,你有何启示?

| A.民众的宗教信仰意识淡薄 | B.人人平等的理念得到张扬 |

| C.艺术创作呈现世俗化趋势 | D.公民的道德观念渐趋堕落 |

中国古代的数学和西方古代的数学各有特色。

数学史专家钱宝琮深入研究《九章算术》后,认为“《九章算术》的编纂者”对待数学的态度是:“掌握数学知识的人应该满足于能够解答生活实践中提出的应用问题,数学的理论虽属可知,但很难全部搞清楚,学者应该有适可而止的态度。”

柏拉图在《理想国》中认为:“几何学的对象乃是永恒事物,而不是某种有时产生和灭亡的事物”,“几何学大概能把灵魂引向真理并且或许能使哲学家的灵魂转向上面”。

(1)结合相关史实,分别说明“《九章算术》的编纂者”与柏拉图对待数学作用的认识。

下表为16~18世纪初期英国牛津大学和剑桥大学增设教席的情况。

(2)根据上表,概括英国牛津大学和剑桥大学从16世纪中期至18世纪初期新增课程的变化趋势,并分析导致这种变化的原因。

科学与技术是有区别的。“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。”

1924年,中国化学家张准说:“由于提倡西学者,其目的不在科学本体,而在制铁船,造火器,以制胜强敌,谋富强救国之策耳。而学西学者,又束缚于科举思想,徒藉一二格致之名词,以为进身之阶,干禄之途而已。”

(3)结合所学,判断张准所述现象发生的历史时期;并指出20世纪初的中国人重视“科学本体”的历史事件。依据材料并结合所学,说明你对“科学本体”的理解。

1956年,我国提出了“向科学进军”的口号,并制定出中国第一个发展科学技术的长远规划,即《1956年至1967年科学技术发展远景规划》。规划确定了“重点发展,迎头赶上”的方针和今后科技发展的主要目标。

(4)结合所学,说明我国编制科学技术长远规划的背景,列举《1956年至1967年科学技术发展远景规划》所取得的主要科技成果。

阅读下列材料,回答问题。

| 时期 | 中国 | 西方 |

| 古代 | 不断提升美德的过程就是追求幸福的过程。“一箪食,一瓢饮”能够修得高尚品德,这样的苦行值得赞颂。 “多子多福”是幸福的显著标志。“不孝有三,无后为大”,家族“香火”的旺盛是个人幸福的体现。 | 苏格拉底把由理性指导的精神满足当作最高幸福,视情欲为一时快乐之下的痛苦。他提出“知识即美德”。 中世纪的欧洲,人们普遍认为,人类的幸福来自上帝的恩赐,而物质享受只是世俗的、虚幻的幸福。 |

| 近代 | 近代的中国人,对幸福的理解似乎更多样。有人把国家的富强独立当作终身幸福而奋斗,而新文化运动以来的年轻人却认为幸福就是自由、平等地追求自己所渴望的东西,比如婚姻、学业、事业。 | 19世纪的西方,享乐幸福论流行,主张物质需要的满足高于一切。费尔巴哈认为“幸福…只是某一生物…能够无阻碍地满足…关系到它的本质和生存的特殊需要和追求”。 |

| 现代 | 改革开放前,人们普遍接受幸福与物质追求相分离,“越穷越光荣”。改革开放后,很多人把财富的多寡看做幸福与否的标准。“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿坐在自行车上笑”成为2010年的流行语。 | 经济发达的西方社会,人们依然相信为自身谋取各种物质利益是幸福的保证,同时有些人已经把眼光投向社会弱势群体,帮助他人,实现个人社会价值被当作个人幸福的体现。 |

(1)从上述材料看,古代中国和西方的幸福观有何共同之处?概括中国古代幸福观的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代中、西方幸福观变化的原因。

(3)根据材料,指出西方社会从古到今幸福观的演变趋势。

6 . 历史学习贵在得法。回答下列问题。

材料一治史重在描述过去的变化并说明变化的成因,司马迁所说的“究天人之际、通古今之变”,可谓是对史学真谛的精辟概括。王国维发展了司马迁的说法,更明确地提出“凡记述事物而求其原因、定其理法者,谓之科学。求事物变迁之迹而明其因果者,谓之史学。”

——李剑鸣《历史学家的修养与技艺》

(1)依据上述材料概括史学研究的基本特征。

材料二事实上,生产方式的变革是由于知识方面的原因,也就是说,是由于科学的发现和发明……工业制度是由于近代科学而产生,近代科学是由于伽利略,伽利略是由于哥白尼,哥白尼是由于文艺复兴……

——[英]罗素《论历史》

(2)上述材料采用了哪种历史研究方法?运用所学说明“哥白尼是由于文艺复兴”这一观点。

材料三

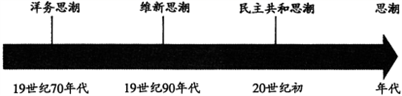

(3)依据上图概括中国近代思潮演变的趋势,任选一种思潮分析其影响。

7 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一在希腊,铁器的大规模使用是在公元前800年以后。中国经考古发现的最早铁器属于公元前6世纪,但铸铁与锻铁基本同时出现,春秋战国时期的经济发展也是空前的。约公元前800年以后,在希腊,人的地位从起初的单由出身来定,发展到由出身加财富来定,以至在某些邦里出身和财富都不再特别强调;在中国,由出身决定贵贱的情况也有了变化。

在希腊,斯巴达、雅典等邦之间的争霸斗争十分激烈,各邦内不同社会集团之间的斗争也很尖锐;在中国,春秋时期曾有五霸的争雄,战国时期则有七雄的兼并,……也存在着复杂的矛盾与斗争。

材料二德国哲学家雅斯贝斯认为,公元前8世纪至3世纪在中国、希腊都曾有过思想文化的飞跃,是人类精神的大觉醒时期,形成了各具特点的文化传统,他称之为“轴心时代”。其时的思想家们流传下了许多著名的观点或名言

| 国别 | 人物 | 观点或名言 |

| 希腊 | 泰勒斯 | 万物皆源于水 |

| 赫拉克利特 | 万物的本源是火 | |

| 普罗泰格拉 | 人是万物的尺度 | |

| 苏格拉底 | 认识你自己 | |

| 中国 | 孔子 | 未能事人,焉能事鬼;务民之义,敬鬼神而远之 |

| 孟子 | 尽其心者,知其性也 | |

| 荀子 | 人之性恶,其善者伪也 |

材料三到了共和晚期,罗马法律的发展可说是和其他文化形态那样在务实基础上又见进一步的坚定、开阔的演进。……由于它更大的实用性与进步性,实际上就在许多方面取代了公民法,成为罗马法律的主干。到公元前1世纪,罗马法律和法学的实践已大大超越古典城邦的范围,开始具有古代世界范围的普施与通用的性质,不仅体现了罗马文化在这个时代特有的坚定开阔的气质,而且接近于希腊斯多亚派哲学家倡导的自然法的理想。

——朱龙华《罗马文化》

请回答:

(1)据材料一,概括该时期希腊与中国精神觉醒共同具有的历史条件。

(2)根据材料二指出古希腊思想家和中国思想家在研究方向上有何异同。

(3)根据材料三所学知识,指出万民法“在许多方面取代公民法”的原因

(4)概括公元前5世纪到公元前1世纪罗马法发展演变的总体趋势

材料一 对“善良政体”的追求在东西方异曲同工

“必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是而公其非是于学校。是故养士为学校之一事,而学校不仅为养士而设也。”

——黄宗羲《明夷待访录·学校》(1663)

“一切有权力的人都容易走向滥用权力,这是一条千古不变的经验。”“从对事物的支配来看,要防止滥用权力,就必须以权力制约权力。”

——孟德斯鸠《论法的精神》(1748)

材料二 近代志士仁人对“救国之路”进行了不懈探索

新文化初期,李大钊说:“夫代议政治,虽起于阶级斗争,而以经久之历验,遂葆有绝美之精神。”“吾人于此,其当鼓勇奋力,以趋从此时代之精神,而求此适宜之政治也。”……1919年春天巴黎和会召开之后,对西方的失望促使人们将目光投向另外的方向。李大钊宣布“在别的资本主义盛行的国家,他们可以用社会主义作工具去打倒资本家阶级;在我们这不事生产的官僚强盗横行的国家,我们也可以用他作工具,去驱除这一班不劳而生的官僚强盗。”

——陈先初《五四时期国人理想社会模式的转型》

材料三 中国共产党对“民族复兴”的艰苦求索

| 20世纪40年代末 | “苏联共产党就是我们的最好先生,我们必须向他们学习。”“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家” |

| 20世纪60年代初 | “工业国的提法不完全,苏联就是光提工业化,把农业丢了。”“我们的目标是……把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。” |

| 20世纪80年代初 | “走自己的道路,建设有中国特色的社会主义。”“团结全国各族人民,……逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家” |

——摘编自唐洲雁《新中国现代化战略目标的提出及其发展演变》

(1)根据材料一,指出黄宗羲对学校作用的认识,并概括他与孟德斯鸠相似的思想倾向。

(2)根据材料二,指出李大钊对理想社会的追求发生了怎样的变化?结合材料和所学知识,分析其思想变化的原因。

(3)据材料概括中国现代化战略目标的变化趋势,从中你得出了怎样的历史经验?

材料一: 东周时期,王朝软弱无力,封建主互相混战不绝,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。

——斯塔夫里阿诺《全球通史》

材料二:钱穆说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。……秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯粹的平民社会。……其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起,……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

材料三:“在中国长达数千年的历史上,有过三次大革命,它们从根本上改变了中国的政治和社会结构。第一次发生在公元前221年,第二次发生在1911年,第三次发生在1949年。”

——斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

材料四:“近500年来发生过三次结构性的权力转变,……第一次是西方世界(欧洲)的崛起,此转变始于15世纪,在19世纪急剧加速;第二次转变发生在19世纪末美国的崛起……上个世纪的全球经济、科技、文化和理念,大半时间由美国主导;我们目前正在经历的则是现代史上的第三次权力转变,或可称为群雄竞起的时代。”

——法里德•扎卡里亚《后美国时代》

阅后请回答:

(1)材料一中的“社会经济发生根本变革”的主要表现有哪些?这一时期呈现出的哪些趋势决定着此后的“中国发展进程”?

(2)材料二中钱穆所说的政治方面的变化指的是什么?分析引起钱穆所说的政治方面变化的原因是什么?

(3)据材料三并结合所学知识说明发生在1911年的大革命如何从根本上改变了中国的政治和社会结构。

(4)据材料四并结合所学知识分别回答西欧崛起和美国能主导世界的主要因素,并且列举 “群雄竞起”的表现。

材料 近代理性主义最初出现在自然科学领域,牛顿对万有引力的发现以及牛顿力学的演算,使理性主义的旗帜树立起来。政治理性主义者将自然科学领域的分析、计算、逻辑推理的技术运用于政治领域,使这种追求确定性和功利性的科学方法在政治生活中占有了绝对的地位。在资产阶级同封建制度、同宗教神学斗争的过程中,政治逐渐从宗教的控制中摆脱了出来。此时,还涌现出大量的政治家,比如伏尔泰提出的自然权利论,指出自然赋予人们自由和平等,所有的权利属于人民也被卢梭的社会契约论提出了,孟德斯鸠提出了“三权分立”。在理性主义的引导下,国家和社会发生了深刻的变革。

随着资本主义制度的确立,理性主义逐渐丧失了理性原有的怀疑性,转而追寻一种纯之又纯的确定性。近代政治领域所崇尚的理性主义更多是对理性的“形式”、“逻辑演绎”的空前追求,将人类的政治程序化、简单机械化、标准化、量化。

——摘编自赵恩烯《政治理性主义批判及其当代意义》

根据材料,结合所学知识,概括近代“理性主义”发展的趋势,并简要评析“政治理性主义”。