1 . 读材料,完成下列要求。

材料一在与佛道的碰撞中,经朱熹之手改造后,儒家经典成为文职人员考试的根据,这一新儒学构成了帝国官方的正统观念,直至19世纪后期。其结果是用理性的补充和对原理的阐述加强了不断增长的社会僵化。这十分有利于无可比拟的中国文明的持续性,但其代价是形成了一种与外界所有的独创性和新观念相反的、显得荒谬可笑的循规守旧。

——《全球通史》

材料二关于异端教徒,应该注意两点:一点是关于他们自己方面的;另一点是关于教会方面的。关于他们自己方面,他们有罪:因此,不仅应该以绝罚把他们逐出教会,而且也应该用死刑把他们与世界隔绝。因为败坏那保存灵魂生命的信德,远比伪造维持现世生命的钱币更为严重。所以,如果伪造钱币,以及其他为非作歹的人,立即可由政府当局公正处死,那么异端教徒一经证实犯有异端,就更有理由,不仅可以处以绝罚,甚至于也可以合理地处以死刑。

——托马斯·阿奎那《神学大全》(写于1265至1273年)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出朱熹构建的思想体系的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出阿奎那的思想与古希腊的人文主义有何不同。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简要分析朱熹与阿奎那两人的思想对东西方历史发展的影响。

材料一在神学统治的年代,盲目信仰、禁欲主义成为至上的美德和追求,人类失去了真实的自我和真实的生活。

——张成岗《从神本到人文:“文艺复兴”时期人文精神解读》

材料二马西莫·菲尔波精辟地指出:“文艺复兴时期罗马的辉煌,成为数十年间杰出的艺术家们荟萃的中心,如果没有教会的大量订货和教皇与红衣主教们用之不竭的消费,是不可想象的,因为这些都是最重要的社会前提之一。”

——欧金尼奥·加林《文艺复兴时期的人》

材料三虽然世俗题材艺术品的数量和比例都有所增加,世俗绘画的比例从15世纪20年代的5%上升到16世纪20年代的约20%,但宗教题材的艺术品一直占绝对优势。

——彼得伯克《意大利文艺复兴时期的文化与社会》

材料四文艺复兴中人们重视人的价值、重视现世的生活以及反对“权威”的精神,都在当时人中间唤起了对于天主教会及其神学的怀疑及反感。……文艺复兴运动培养了大批人才。这些人中有的被称为基督教人文主义者、人文主义泰斗,有的被誉为宗教改革的先驱,他们在各自不同的领域对宗教改革运动的发生和发展起了巨大的作用。

——林涛《浅议文艺复兴对宗教改革的影响》

(1)据材料一,指出中世纪欧洲人的精神世界处于一种怎样的状态?据材料二,概括指出文艺复兴时期艺术辉煌的社会前提。

(2)据材料三,概括指出文艺复兴时期的艺术作品有何特点。结合所学知识,指出此时“宗教题材的艺术品”在立意上有何新变化。

(3)据材料四并结合所学知识,分析“天主教会及其神学”遭到“怀疑及反感”的原因。综合上述材料,概括指出宗教在这一时期的社会转型中的历史作用的变化。

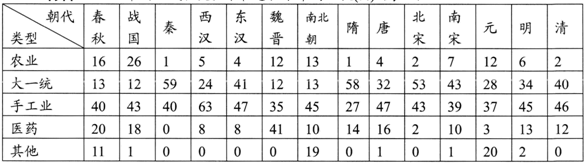

材料一 中国古代各类技术在总技术中的比较(%)

注:“大一统”指管理地域辽阔的大一统帝国需要仰仗的发达的通讯技术、强大的军事技术、体现皇权威严的皇宫建筑技术等等,这些与大一统国家密不可分的技术统称为“大一统”技术。

——据金观涛《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》

材料二 中世纪时期,早期基督教神学坚决拒绝科学,在此期间,一些东方民族扛起了被大多数西欧人遗弃了的科学大旗。最初的贡献是波斯人,他们的文化中心荣迪沙帕尔在

5-7世纪负有盛名:人们在这里翻译了许多希腊书籍,使得希腊哲学和印度、叙利亚、波斯的哲学得到初步融合。及至阿拉伯人征服中东和大片地中海地区、建立庞大的阿拉伯帝国,保存和传递薪火的工作则主要由他们承担起来。近代科学的出现,既有对希腊理性科学的继承,也产生出全新的东西。有两个人物作出了重大贡献:一个是培根,一个是笛卡尔。培根的名言“知识就是力量”,强调近代科学必须用来增进人类的物质财富。笛卡尔的名言叫“我思固我在”,指出了现代人类精神的基本诉求。

——摘编自高毅《科学革命与科学思维传统的确立》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代技术发展的特点。简要分析出现这种特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代西方科学思维形成的原因,并说明这种近代西方科学思维的影响。

材料一 1348年,欧洲发生了一场前所未有的瘟疫黑死病。这场瘟疫断断续续在1349年结束,但是很快接连发生了几次同样的瘟疫。瘟疫中,欧洲近三分之一甚至半数的人口死亡。经历黑死病的洗礼,医学开始走向职业化,外科和外科医生兴起,医院由主要隔离变为用于治疗,出现了专门对付瘟疫的医生。经历了黑死病的冲击,欧洲旧的传统思维和思想秩序也失去了其原有的优势、为更加现实的思考留出空间,成长出了理性主义、享乐主义、个人主义甚至科学的萌芽,从中我们已经能够真切地看到文艺复兴的影子。

——摘编复古赵立行著《世界文明史讲稿》

材料二 新航路开辟后,人口和动物的迁移导致了传染病大流行。由于土著人对外来的传染病缺之免疫力,天花、麻疹、流感、霍乱等病传播到美洲和大洋洲后,造成了巨大的灾难。从1518年到1600年,美洲有记载的传染病大爆发就有17次,数百万人失去了生命。仅墨西哥一地在1519年以后的一个世纪内,印第安人就从2500万锐减至75万。据估计,近代早期300年间,美洲和大洋洲有一亿人死于传染病。

——摘编自徐蓝主编《世界近现代史1500-2007》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析14世纪黑死病肆虐给欧洲社会带来的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与14世纪黑死病相比,16世纪“传染病大流行”体现出的不同特点。

材料一 公元前600—300年是人类文明的“轴心时代”。这一时期东西方都出现了杰出的思想家,西方有苏格拉底,东方有孔子,他们的思想照亮人类前进的道路。

(1)材料一的两幅图片反映出古代中西方不同的教学形式。图片表现出的差异有哪些?分别概述两种不同的教学形式所体现的时代特征。

材料二 梁启超对“欧洲旧思想、中国旧思想、欧洲新思想”的比较表(原文节选)

| 甲 欧洲旧思想 | 乙 中国旧思想 | 丙 欧洲新思想 |

| 一、国家及君、人民,皆为神而立者也,故神为国家之主体 | 一、国家及人民,皆为君主而立者也,故君主为国家之主体 | 一、国家为人民而立者也,君主为国家之一支体,其为人民而立,更不俟论。故人民为国家之主体 |

| 三、治人者为一级,被治于人者为一级,其地位生而即定,永不得相混 | 三、治人者为一级,治于人者为一级,其级非永定者,人人皆可以为治人者 | 三、有治人者,有治于人者,而无其级。全国民皆为治人者,亦皆为治于人者 |

| 五、政治为宗教之附属物 | 五、宗教为政治之附属物 | 五、政治与宗教,各有其独立之位置,两不相属 |

| 九、全国人皆受治于法律,惟法律有种种阶级,各人因其身份而有特异之法律 | 九、惟君主一人立于法律之外,其余皆受治于法律,一切平等 | 九、全国人皆受治于法律,一切平等,虽君主亦不能违公定之国宪 |

——选自梁启超《国家思想变迁异同论》(1901年10月)

(2)丙与甲乙相比,其思想新在什么地方?结合所学知识,你认为梁启超是在怎样的社会背景下作出上述比较的?其意图是什么?

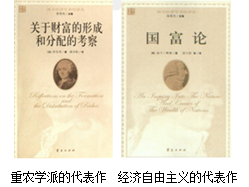

材料三 18世纪中叶,法国出现了重农学派。重农学派以自然秩序为最高信条,视农业为财富的唯一来源,认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素。

18世纪后期,英国出现了经济自由主义。经济自由主义主张限制国家的权力,扶植和保护人民的权利,自由择业,自由贸易,自由竞争。

(3)根据材料三,概括法英两国经济思想各自的特点,并简要分析其产生的原因。

有学者认为东方近代启蒙运动受西方影响,具有外发性的特点,缺乏思想文化基础;西方近代启蒙运动具有原发性和内生性特点,有近400年的思想文化基础。

东方的启蒙运动往往被救亡主题取代,西方的启蒙运动则将“以往的一切社会形式和国家形式,一切传统观念,都被当作不合理的东西扔到垃圾堆里去了……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的正义、为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。”

问题

(1)西方启蒙运动“近400年的思想文化基础”具体指什么?

(2)17—18世纪的启蒙运动是如何将“以往的一切社会形式和国家形式,一切传统观念,都被当作不合理的东西扔到垃圾堆里”去的?

(3)结合材料及所学知识,你如何看待东西方启蒙运动的不同特点?

材料一荀子(约公元前313年—公元前238年),战国时代最后一个儒家大师,三任稷下学宫的祭酒,是谓东方世界的精神领袖。荀子认为“人之性恶”,教育的作用就在于“化性而起伪”,即改变本性之恶,兴起人为之善。他对教育的作用作了极高的评价:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!……上为圣人,下为士君子,孰禁我哉!”。荀子的基本培养目标是“法后王而重礼法”的“雅儒”,最高目标是“大儒”。他们志安公,行安修,知通统类,是“既智且仁”的“王霸之佐”。其教育内容最重礼经,认为“礼者,法之大分,类之纲纪也。”荀子认为教学过程有闻、‘见、知、行四阶段。“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。学至于行之而止矣。”

——摘编自《荀子》

材料二亚里士多德(公元前384年—公元前322年),柏拉图最优秀的弟子,雅典吕克昂学院的创始人,逍遥学派的代表人物。他在吕克昂学院流传下了47本著作,建立了人类历史上最广博、最统一的知识体系。他第一次告诉人们,智慧不需要神启,是可以凭借理性和逻辑来认识的。亚里士多德曾经担任马其顿王国亚历山大大帝少年时期的老师,他按照希腊文明的最高标准塑造着亚历山大。他让14岁的亚历山大喜爱上了希腊文学与荷马史诗,并对生物学、植物学、动物学等广阔的知识产生热情。更重要的还是政治思想,亚里士多德对亚历山大提出要求,“做亚洲人的主人,做希腊人的领袖”。这正是“希腊帝国”的精髓—内部是民主,外部是殖民;上面是公民,下面是奴隶。这种双重标准的希腊式帝国,是日后欧洲帝国的精神原型与政治模板。

——摘编自潘岳《战国与希腊:中西方文明根性之比较》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括荀子和亚里士多德教育思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出亚里士多德教育思想兴起的背景。并分析荀子教育思想产生的影响。

材料

| 史料 | 时期 | 作品特点 |

| 甲 | 公元4世纪以来,大量的圣母形象出现在宗教艺术作品特别是宗教绘画作品中!如伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂的镶嵌画《圣母子》 | 圣母形象属于呆板的宗教形象,表情冷漠超然,流露着悲伤的情愫,表现痛苦、悲泣的风格,其头部有圣光,以此表达神性 |

| 乙 | 14世纪文艺复兴时期,圣母形象被大量描绘,出现大量相关绘画及雕塑作品,如马萨乔的作品《圣母加冕》与《三位一体》,达•芬奇的《岩间圣母》,拉斐尔的《西斯廷圣母》,等等 | 画家在民俗生活中寻找素材,圣母逐渐开始转变为凡人妇女的形象,拥有凡人妇女的温柔与亲和。艺术家们也试图营造温馨的画面,使得神的形象更加接近凡人并拥有凡人的情感,这一时期的圣母形象被称为“谦卑圣母” |

| 丙 | 20世纪初,法国神父雷孟诺接掌中国河北省清苑县东闾村天主教堂,他请一位法国油画家创作了第一幅中华圣母像 | 该圣母像设计原则如下:第一,要着中国皇后服装,使中外人士一见,即认可有中国皇后的华贵气派;第二,要有圣母玛利亚的慈善面貌,且头戴皇冠,以表示玛利亚为天地之元后;第三,圣母要抱耶稣,而仍保持中国之端庄严肃的风格,以表示天主之母的崇高地位 |

(2)以“圣母形象”为探究主题,对上述三则史料进行辨析。

材料一 春秋战国时期,中国的理性主义和人文精神破壳而出,独立地发展起来,并从此确立了它们的统治地位。它们把自己活动的领域和研究的对象集中在人文方面,而把鬼神生死之类的宗教问题置之度外。它们重视现世人生的意义,高度评价人类在宇宙中的地位和作用,称颂人性的完美和崇高,推重人的感性经验和理性思维。老子、庄子把所谓“天道”“地道”“人道”中的“道”抽象出来,实际上是被实体化了的普遍规律。荀子主张以“道”为“衡”,也就是主张以人们认识到的法则、规律为裁判、衡量一切的准绳。

——摘编自张岱年、程宜山《中国文化中的理性主义和人文精神)

材料二 中国的理性主义在17世纪传入欧洲后,对启蒙运动产生了一定影响。洛克的学生沙夫茨伯里伯爵就曾表示:“有一种强大的光在全世界散播开来,特别是在英国和荷兰这两个自由国度……文学与知识必将空前地大步前进”。理性主义是启蒙运动的旗帜,这场运动对当时的社会、政治、道德等提出广泛批判,力图通过传播知识来改善人类状况。欧美启蒙思想家大多持世界主义的观念。他们谈论的只是全人类,认为他们提倡的原则也适用子全人类。他们都怀有强烈的批判精神,反对宗教上的蒙昧主义和政治上的专制主义,大多把英国视为理想政府的典范。

——摘编自齐世荣总主编《世界史·近代卷》等

(1)根据材料一,概括春秋战国时期中国理性主义的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出启蒙运动对中国古代理性主义的发展并说明原因。

材料一 智者学派认为人是万物的尺度,凡事让我(具体的我)满意的,就是正确的;由于每个人具体的需求是不一样的,所以不存在普遍意义上的善。事实上并非如此,必定存在着判断人们行为正确与否的标准、原则,这个标准或原则也即是善。那么,善到底是什么?苏格拉底认为知识就是最高的“善”,他所谓的“理念”具有很强的现实性和实践性,这就要求我们要在实践的基础上来理解苏格拉底的美德。……苏格拉底道德哲学的中心观点就包含在“知识即美德”这一公式之中。

——摘自张利涛《苏格拉底与优素甫“知识即美德”思想比较研究》

材料二 如果现在被问及,“我们当前是否生活在一个启蒙后的时代?”回答是,“不是,但我们的的确确是生活在一个启蒙的时代。”目前的情形表明,要让全体民众无需外部教导就能够在宗教事务上自信地运用自己的理智,甚或说是将他们自己摆放到这样的一个位置中去,这一目标的实现也仍存在巨大的缺失。不过我们的确看见明白无误的征兆,人类朝向这一目标自由前行的道路已被开启,通向广泛意义上的启蒙的那些阻碍-那些从自我造成的不成熟状态中解脱出来的阻碍-正在逐渐减少。

——自【德】康德《什么是启蒙》

材料三 爱因斯坦不仅是一位伟大的科学家和一位富有哲学探索精神的杰出的思想家,同时还是一个正直的、有高度社会责任感的人。他深切体会到一个勤恳的科学工作者的劳动成果对社会将会产生怎样的影响,一个有远见的知识分子对社会要负怎样的责任。他一心希望科学造福于人类,而不要成为祸害。……凡是他所经历的重大政治事件,他都要公开表明自己的态度:凡是他所了解到的社会黑暗和政治迫害,他都要公开谴责。……一个在自然科学创造上有历史性贡献的人,对待人类社会问题如此严肃、热情,历史上没有先例。

——摘自【美】海伦•杜卡斯、巴纳希•霍夫曼编《爱因斯坦谈人生》

(1)阅读材料一,概括智者学派认识的特点。结合所学,概括苏格拉底提出“知识即美德”的背景,分析说明苏格拉底被雅典法庭判处死刑后不愿妥协自愿选择死这一行为。

(2)阅读材料二,结合所学,指出康德是如何回答“什么是启蒙”。并概括康德对启蒙运动的重要贡献。

(3)阅读材料三,结合所学,指出爱因斯坦在“自然科学创造上”的历史性成果。同时爱因斯坦也是具有正义感的社会活动家,分析说明“凡是他所经历的重大政治事件,他都要公开表明自己的态度”。