| A.资本主义经济的发展 |

| B.宗教神学被驱除出社会领域 |

| C.基督教内部的腐败 |

| D.罗马教会与欧洲世俗王权的矛盾斗争 |

材料一 明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552年—1610年)。德意志人汤若望(1591年—1666年)、比利时人南怀仁(1623年—1688年)等,也较著名。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国坤舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史·近代史》(上卷)

(1)材料一反映了当时中国兴起的什么潮流?结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

材料二 200多年前,欧洲兴起中国文化热,那时在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中君为轻,民为重,民心决定政权的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为推崇。

(2)依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前欧洲中国文化热的意义。

材料三 近代以来中国在与西方文明的交汇过程中又现出了“西学东渐”的趋势。

(3)结合材料三的图片,指出西方文明对中国产生影响的表现和呈现出的特征。

(4)综合上述材料,谈谈你对文明的认识。

请回答:

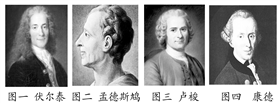

(1)通过对图中人物的了解,他们所处的时代发生了什么重大事件?其发生的根本原因是什么?

(2)简述图一中人物在这一事件中的地位及图二至图四中人物的主要思想观点。

(3)图一至图三与图四中人物的思想有何不同?所产生的历史作用有何不同?

| 建筑 | 简介 |

图1:德国科隆大教堂 | 始建于1248年,是欧洲基督教权威的象征,是哥特式宗教建筑艺术的典范。它为罕见的五进建筑,内部空间挑高又加宽,高塔直向苍穹。除两座高塔外,教堂外部还有多座小尖塔烘托。教堂四壁装有描绘圣经人物的彩色玻璃。 |

图2:意大利佛罗伦萨主教堂 | 1296年动工,虽然大体还是拉丁十字式的,但是突破了教会的禁制,把东部歌坛设计成近似集中式的。内部空间极为高敞,东部的平面很特殊。整个建筑群中最引人注目的是中央穹顶,穹顶的基部呈八角平面形,平面直径达42.2米。穹顶的建成是对神学教条的蔑视,富有首创性,它轻快而明朗的轮廓,使人的压抑之感荡然无存…… |

阅读上述表格中的图片和文字信息,从表中提取一个观点,并结合材料和所学知识加以论证。(要求:观点明确,史实准确,逻辑严谨,语句通顺)

| A.人文精神并非是雅典主流思想 | B.城邦精神排斥多神崇拜 |

| C.城邦政治王权和神权相结合 | D.神在雅典人心中地位提高 |

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 明清时期中外历史事件

| 1644年,多尔衮召见传教士汤若望,委任他主编新历。 1687年,法国路易十四和法国皇家科学院派遣了白晋等五名精通天算地舆的传教士来华。 1697年,康熙特派白晋为“钦差”,赴法争取招聘更多的科学家和携带更多的科学书籍来华。 1715年,康熙授意传教士德里格、马国贤致书教皇,要他选择精通“天文、律吕、算法、画工、内科、外科几人来中国以效力”。 1720年,九名技艺人才随教皇使节到中国,受到康熙的任用和优厚待遇。 | 1590年,耶稣会士罗明坚返回欧洲后向罗马的外交官和耶稣会士学者提供了其巨著《图书论》中有关中国的资料。 . 1687年,巴黎出版了一部关于中国文化的重要著作《中国的哲学家孔夫子》。 1735年,耶稣会士杜赫德在巴黎刊印了由耶稣会士在中国的考察资料汇总成的巨著《中华帝国志》,被誉为“中国百科全书”。 1767年,魁奈因发表鼓吹中国政治制度的著作,被誉为“欧洲的孔子”。 1770年后,霍尔巴赫发表《社会体系》,主张以德治国,他公然宣布“欧洲政府必须以中国为模范”。 |

——据冯天瑜《中华文化史)等

结合材料与所学知识,自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。

| A.康德的思想 | B.卢梭的思想 |

| C.伏尔泰的思想 | D.孟德斯鸠的思想 |

材料一 1916年2月,陈独秀明确提出:晚清以来,在西学东渐的冲击下,中国为改变自己的落后现状,已经进行了政治制度层面的改革,但未见奏效,究其原因,乃在国人的伦理价值观念未有根本之改变。他断言:“吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上采取保守纲常阶级制,以收新旧调和之效,自家冲撞,此绝对不可能之事。”他认为要使民主立宪站住脚,就必须反对儒家三纲之说。按照这种思路,不进行根本价值观念的转变,中国人就没有资格实行民主。

——摘编自周玉萍《新文化运动中启蒙思想家改造中国国民性思想的思考》

材料二 自中世纪以来,人们的天赋理性一直受到宗教神权和世俗王权的控制和压抑,现在以哲学的名义把人的理性呼唤出现,恢复它的合法权利在批判之中倡导理性这种新的思维方式,确立起理性至高无上的地位。伏尔泰在给达朗贝尔的信中写道:“理性的时代已经到来”,“这个时代要求确认以理性来反对种种想象和别的时代的偏见,并取得胜利”。……启蒙思想家正是真诚地启发民智把潜藏于每个人自身之中的理性召唤出来,挣脱任何外在权威的束缚,使人类走出不成熟的依附和奴役状态,成为敢于运用自己理性的独立的和自由的人。

——摘编自李宏图《十八世纪法国的启蒙运动》

请回答:

(1)根据材料一,概括陈独秀的主要思想,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明法国启蒙运动兴起的背景,并指出中国新文运动与法国启蒙运动的相似之处。

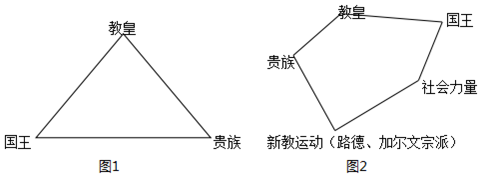

9 . 阅读下列图片:

请回答:

(1)图一说明了什么问题?

(2)图二反映的事件引发了什么运动?斗争矛头指向谁?这场运动的领导人提出了哪些主张?

(3)结合所学知识,分析上述材料反映的当时社会发展的趋势。

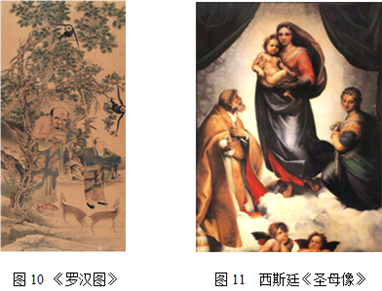

材料一 《罗汉图》(宋 刘松年 绢本设色,北京故宫博物院藏。),此图又名《猿猴献果图》,为《十六罗汉图》(现仅存三幅)之一。作品虽取自佛教题材,实际上已有明显的世俗化倾向。画中的罗汉双手相交,伏在一横斜树枝上作沉思状。此形象已不同于早期怪异的西域特征,更接近现实的世俗生活。罗汉注视着眼前两只温顺的小鹿。树上有两只活泼的猿猴在摘果子,树下一清秀文雅的小和尚正双袖合抱去接其中一只猿猴扔下的果子。这种极富生活情趣的描写,也淡化了作品的宗教气氛。画中罗汉与小和尚的僧袍僧衣的用色在多样变化中求得协调和谐。

材料二 西斯廷《圣母像》,圣母,在基督教里是耶稣的生母,名为玛利亚。在中世纪,欧洲封建教会占统治地位,圣母像中的圣母全部都是冰冷的,僵硬的,阴沉,不可亲近的。16世纪,意大利美术家拉斐尔的圣母像则是温柔的,慈爱的,美丽的。在拉斐尔的画中,耶稣在圣母的怀里,圣母用慈爱的目光注视着他,无论是孩子还是圣母都洋溢着幸福。年轻的圣母就像带着孩子的民间母亲,充满了母爱。美丽温柔的圣母脸上洋溢着坦然的骄傲,因为她怀抱的孩子将拯救世间,同时她的脸上也流露住一种不舍之情,因为她将把心爱的儿子奉献人间,拯救人类。它不仅画出了女性的温柔与秀美,更歌颂了圣母的崇高行动。其对圣母的赞美,在生活美的价值观上战胜了基督教的厌世哲学。

(1)根据材料一二,概括《罗汉图》与西斯廷《圣母像》共同点,结合所学知识,分别分析其产生历史背景。