材料一

成都西汉文翁石室授经讲学图

武帝治下,儒学在朝中受到尊崇,而武帝却往往被指责为具有法家之风,武帝认为任用饱读儒家经典之士有利于君主,因为他们自律、利他、识礼、循规,而且忠于上司。因此,他建立了一种用儒家经典来培养未来官吏的国家教育体系,建太学,建太学,聘用博士讲授五经《易》《书》《诗经》《礼》和《春秋》。

——(美)伊佩霞《剑桥中国插图史》

材料二

《十日谈》 | 《社会契约论》 | 《自然哲学的数学原理》 | 伏尔泰 | 牛顿 | 但丁 |

柏拉图 | 彼特拉克 | 孟德斯鸠 | 《物种起源》 | 《理想国》 | 苏格拉底 |

材料三 据统计,五四时期在报刊上发表的介绍马克思主义的文章多达200多篇,其中很大一部分是马克思、恩格斯著作的译文。这样集中地介绍国外的一种思想理论,在中国近代报刊史上是罕见的……在北京,1920年3月,由李大钊主持,成立了北京大学马克思学说研究会……在上海,陈独秀等于1920年5月发起织了马克思主义研究会。

——中共中央党史研究室《中国共产党历史》

请回答:

(1)据材料一说明西汉“儒学在朝中受到尊崇”的表现,结合所学分析其原因。

(2)阅读表格,从“西方思想文化进步”的某个角度,选出三个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词。

示例:主题:意大利文艺复兴与人文主义的复苏。关键词:但丁、彼特拉克、《十日谈》

添加的关键词:达·芬奇

(3)依据下列材料概括20世纪初中国思想领域的新现象,结合所学说明其历史影响。

2 . 【加试题】“另类历史”是指某些作品本身不是严格的历史著作或史料,但其中包含着某种历史信息。阅读下列材料:

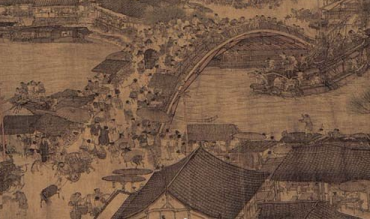

材料一下图是张择端《清明上河图》(局部)

(北宋东京)御街一直南去,过州桥,两边皆居民。……余皆羹店、分茶、酒店、香药铺、居民……

——(宋)孟元老《东京梦华录》

材料二下图是《罗汉图》和《西斯廷圣母》

宋朝刘松年《罗汉图》,是《十六罗汉图》之一,又名《灵猿献果图》。作品虽取自佛教题材,但罗汉形象已不同于早期怪异的西域特征,更接近现实的世俗生活;小和尚接过灵猴摘送的果子,极富生活情趣的描写淡化了作品的宗教气氛。

中世纪的圣母玛丽亚像全部都是冰冷的、僵硬的。而意大利画家拉斐尔的《西斯廷圣母》则是慈爱的、美丽的。该画作不仅展示了女性的温柔、秀美与坦然的骄傲,更歌颂了圣母将怀中孩子奉献人类、拯救世间的崇高行为。其对圣母的赞美,在生活美的价值观上战胜了基督教的厌世哲学。

请回答:

(1)据材料一并结合所学,指出《清明上河图》反映了宋代城市格局和商品经济发展发生了哪些变化?作为研究宋都汴京社会生活的历史资料,与《东京梦华录》等文献资料相比有何优势?

(2)据材料二,比较两幅图的共同点以及在内涵上的不同点。

材料一 公元前600年~公元前300年是人类文明的“轴心时代”。这一时期东西方都出现了杰出的思想家,西方有苏格拉底,东方有孔子,他们的思想照亮人类前进的道路。

孔子讲学图

雅典学院(左上角苏格拉底正和四位青年交换意见)

材料二 梁启超对“欧洲旧思想、中国旧思想、欧洲新思想”的比较表(原文节选)

| 甲 欧洲旧思想 | 乙 中国旧思想 | 丙 欧洲新思想 |

| 一、国家及君、人民,皆为神而立者也,故神为国家之主体 | 一、国家及人民,皆为君主而立者也,故君主为国家之主体 | 一、国家为人民而立者也,君主为国家之一支体,其为人民而立,更不俟论。故人民为国家之主体 |

| 三、治人者为一级,被治于人者为一级,其地位生而即定,永不得相混 | 三、治人者为一级,治于人者为一级,其级非永定者,人人皆可以为治人者 | 三、有治人者,有治于人者,而无其级。全国民皆为治人者,亦皆为治于人者 |

| 五、政治为宗教之附属物 | 五、宗教为政治之附属物 | 五、政治与宗教,各有其独立之位置,两不相属 |

| 九、全国人皆受治于法律,惟法律有种种阶级,各人因其身份而有特异之法律 | 九、惟君主一人立于法律之外,其余皆受治于法律,一切平等 | 九、全国人皆受治于法律,一切平等,虽君主亦不能违公定之国宪 |

——选自梁启超《国家思想变迁异同论》(1901年10月)

材料三 魏源提出:“善师四夷者,能制四夷;不善师外夷者,外夷制之……窃其所长,夺其所恃”。他又强调“势变道不变”,“乾尊坤卑,天地定位……是以君令臣必共,父命子必宗,夫唱妇必从”……后来为洋务派所承接,发展为“中学为体,西学为用”。……如十九世纪七十年代早期资产阶级改良派思想家王韬说“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然师长一说,实倡先声”。

——曾乐山《中西文化和哲学争论史》

(1)材料一的两幅图片反映出古代中西方不同的教学形式。图片表现出的差异有哪些?分别概述两种不同的教学形式所体现的时代特征。

(2)材料二中的丙与甲乙相比,其思想新在什么地方?结合所学知识,你认为梁启超是在怎样的社会背景下作出上述比较的?其意图是什么?

(3)根据材料三指出魏源在中西文化关系问题上的主要观点,并思考王韬称魏源“师长一说,实倡先声”的原因。

①带金莺的圣母像

②天使报喜图

③雅典学院

④戴面纱的女人

| A.①②③ |

| B.①②④ |

| C.①③④ |

| D.①②③④ |

5 . 领土的测绘、领海的划分事关国家利益。阅读以下材料回答问题。

材料一从17世纪及18世纪中叶,西方国家掀起划定边界、并向近代化国家迈进的热潮。地图则作为一种证明国家领土范围的工具开始备受重视,这一时期的英、法、俄、西班牙等国都在最高统治者的支持下绘制了自己的地图。……远在东方的清王朝在统一全国的过程中,已运用西方耶稣会士传入的近代制图学新方法绘制帝国地图,乃已告竣,并把测绘地图与版图的确定紧密联系在一起。

——牛汝辰《地图测绘与中国疆域变迁》

材料二利玛窦将经纬度制图法传入中国以后,未立即改变传统的画方之法绘制地图。康熙帝发现原有的地图时常出现模糊不清、测绘有误的情况,感到“疆域错纷”的问题需要解决,决定进行全国范围的实地测量,以绘制新的全国地图。这次使用西方经纬度制图法,参加人员中有杜德美等11名传教士,1717年(康熙五十六年),完成了全国性测绘,当时西藏处于战乱之中,只测量了从拉萨到恒河发源处一段距离。最后由杜德美等主持在1718年绘制成了《皇舆全览图》。康熙六十年对西藏及蒙古极西地方绘制较详。

——李喜所《五千年中外文化交流史》

材料三1930年海牙会议,英美等海洋强国坚持3海里的原则,以便于他们的军舰和商船在海上自由游弋;大多数国家主张有较宽的领海。1960年第二届联合国海洋法会议,大多数发展中国家采取长海里的领海宽度,保护近海资源、本国安全。苏联因为冷战的目的希望与发展中国家采取共同立场,建议各国有权建立12海里的领海。美英等国认为,领海宽度的扩大将破坏海洋自由原则。1973年联合国第三次海洋会议召开,经过发展中国家的争取,美英等海洋大国不得不接受12海里的领海宽度。

——刘中民《领海制度形成与发展的国际关系分析》

(1)根据材料一,结合所学知识,分析17世纪及18世纪中叶西方国家掀起测绘地图热潮的时代背景。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,概述康熙时期我国地图测绘技术、成果的新发展,并从政治、文化角度分析全国性地图测绘得以完成的原因。

(3)根据材料三,结合所学知识,从国际政治角度看,美英等海洋强国在领海宽度问题上长期坚持已见的目的是什么?

| A.人性的光辉--人性之美 |

| B.凝固的永恒--运动之美 |

| C.神秘的微笑--艺术之美 |

| D.缺憾的静美--爱情之美 |

材料一 西方的现代化道路历经思想观念——制度——器物的原发创新历程。

——百度网

材料二 “汲取欧洲文明,必须先其难者而后其易者,首先变革人心,然后改变政令,最后达到有形的物质。按照这个顺序做,虽然有困难,但是没有真正的障碍,可以顺利达到目的。倘若次序颠倒,看来似乎容易,实际上此路不通。”

——福泽谕吉《文明论概略》

材料三 人生如逆水行舟,不进则退,中国之恒言也。自宇宙之根本大法言之,森罗万象,无日不在演进之途,万无保守现状之理;特以俗见拘牵,谓有二境,……以人事之进化言之,笃古不变之族,日就衰亡;日新求进之民,方兴未已;存亡之数,可以逆睹。……固有之伦理、法律、学术、礼俗,无一非封建制度之遗,持较皙种之所为,以并世之人,而思想差池,几及千载;尊重廿十四朝之历史性,而不作改进之图,则驱吾民于二十世纪之世界以外,纳之奴隶牛马黑暗沟中而已,复何说哉!

——陈独秀《敬告青年》

(1)结合所学知识,举例说明15—19世纪上半期西方近代化道路的发展历程?

(2)19世纪中期至20世纪初期,“心满意足的中国人”由“注视过去”到“开眼看世界”,请归纳这一时期中国人“看世界”的角度发生了怎样的变化?综合所学知识,分析与西方相比,中国走这种近代化发展道路的原因是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,陈独秀认为中国应作何“改进”?其政治主张的理论基础是什么?这一理论对近代中国产生什么深远影响?

材料一 在一万多字的《论语》中,“仁”字出现了105次。“仁”是会意字,从二从人,仁就是人与人之间的关系,是做人的道理。《老子》第38章中说:“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼,夫礼者忠信之薄而乱之首。”

材料二 美国历史学家威利斯顿·沃尔克指出:“(文艺复兴)不分善恶地追求古代生活的再现,世界历史上,还没有其它时代像意大利文艺复兴时期那样竟以生活腐化而自夸”。

材料三 英国历史学家哈孟德夫妇曾对工业革命作过这样的总结;这次变革并没有能建立起一个更幸福、更合理、更富有自尊心的社会,相反,工业革命使千百万群众身价倍落,而迅速发展出一种一切都为利润栖牲的城市生活方式。正是这种利弊共存的双重特性,激发着那个时代以及后来的人们不断进行探索反思。

——以上材料据李宏图等《工业文明的兴盛——16--19世纪的世界史》整理

(1)根据材料一和所学知识指出孔子和老子共同关注“仁”的时代背景。试述孔子“仁”的思想内涵。结合材料指出老子反对仁义礼乐的理由是什么?与之相对应的治国理念是什么?

(2)根据材料二和所学知识分析公元前五世纪和文艺复兴时期,出现“不分善恶”现象的原因,并列举同时期著名思想家针对性的匡正思想。

(3)阅读材料三结合所学,概括指出19世纪上半期,针对工业革命的“弊”,先进人士在社会政治思想有哪些探索?

| A.合成橡胶已投入生产 |

| B.支持着哥伦布的探险 |

| C.启蒙运动正走向高潮 |

| D.《英雄交响曲》问世 |

请回答:

(1)三幅图片分别反映了怎样的进步社会运动?

(2)谈谈你对图一所反映的运动核心的理解。

(3)图二的人物最主要的理论成果是什么?对近代中国产生的最直接的影响是什么?

(4)图三与中国的进步思潮之间有什么联系?试举一例说明。

(5)上述三股进步社会思潮的共同作用是什么?