名校

1 . 毛泽东指出,历史上新的正确的东西,开始时往往得不到多数人承认,对于科学和艺术上的是非问题,应提倡自由讨论。材料表明毛泽东

| A.指导了科学和艺术的融合 | B.以行政手段配合学术讨论 |

| C.完善了学术界的是非标准 | D.希望创造宽松的学术环境 |

您最近一年使用:0次

2020-10-19更新

|

104次组卷

|

5卷引用:四川省绵阳市江油中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题

2 . 阅读材料,回答问题。

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国以来高考制度改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国以来高考制度改革的意义。

材料 新中国成立之初,我国高校招生考试延续旧制,采取分散招生考试制度,1952年建立统一招生考试制度。1977年高考恢复后,全国统一考试时间逐步定型为7月7日至9日,2003年开始基本固定在每年6月7至9日。2001年3月,教育部发出通知,对报名参加高校招生统一考试的考生,取消了“未婚,年龄一般不超过二十五周岁”的限制,应届中等职业学校毕业生不再限报高等职业学校,而且可在毕业当年报考普通高校本专科。2002年,高校招生第一次全面实现网上录取,全国网上录取新生率达到85%,2007年开始试点建设标准化考点,教育部、财政部提出建设总体目标是:2012年年底前,在全国范围内建设完成1.3万个标准化考点、3500个试卷保密室、365个考务指挥中心。2015年8月,全国人大常委会通过《刑法修正案(九)》,将组织考试作弊、贩卖作弊器材、替考行为入刑定罪。

——摘编自王火生《高考制度改革的道与术》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国以来高考制度改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国以来高考制度改革的意义。

您最近一年使用:0次

2020-09-24更新

|

176次组卷

|

5卷引用:四川省绵阳市东辰国际学校2020-2021学年高二上学期第三学月月考历史试题

名校

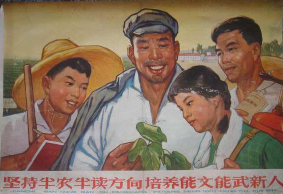

3 . 如图为20世纪60年代的农村街道宣传画《半农半读》。这一作品

| A.推动了农村教育体制的变革 | B.体现了现实主义的绘风格 |

| C.助推了“大跃进”的社会风气 | D.说明识青年赴农村建设主力 |

您最近一年使用:0次

2020-09-18更新

|

76次组卷

|

2卷引用:四川省绵阳市江油中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题

名校

4 . 下图是1954年出版的直传画《未来的工业建设小能手》。该宣传画反映了当时

| A.重视农田基本水利建设 | B.青少年具有生态环保意识 |

| C.积极落实党的教育方针 | D.顺利完成国家工业化建设 |

您最近一年使用:0次

2020-06-12更新

|

180次组卷

|

6卷引用:四川省绵阳南山中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题

名校

5 . 1949年后,苏联凯洛夫的《教育学》取代了西方教育理论,成为中国新的经典。1952年,国内的大学也按照苏联的大学模式重新进行了院系调整,理工科比例迅速上升。这表明当时的中国教育

| A.完全抛弃了传统的教育经验 | B.为大规模工业化建设服务 |

| C.背离了“百花齐放”的方针 | D.形成比较完整的教育体系 |

您最近一年使用:0次

2020-06-07更新

|

299次组卷

|

12卷引用:四川省绵阳市三台县芦溪中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题

四川省绵阳市三台县芦溪中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题内蒙古通辽市开鲁县第一中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题重庆市第八中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题《单元测试定心卷》-高二人教版必修3-第七单元现代中国的科技、教育与文学艺术(能力提升)福建省南平市高级中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史(高考班)试题广西南宁市上林县中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题(文)江苏省无锡市宜兴中学2020-2021学年高二上学期第一次阶段性检测历史试题四川省成都市第七中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题2020届江苏省苏锡常镇四市高三教学情况调研(二)历史试题安徽省宿州市十三所重点中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题河南省鹤壁市高中2023届高三上学期期末达标历史试题河南省驻马店市上蔡第一高级中学2023届高三下学期开学考试(创新班)历史试题

名校

6 . 1979年,外语教学与研究出版社成立。外研社发展至今,出版图书中除英、法、日等大语种外,还有越南、老挝等小语种,更有一些“世人罕闻”的非洲部族语,如僧加罗语、斯瓦希里语和豪萨语等。外研社的发展反映了

| A.中国的外语教育已经处于世界先进的行列 |

| B.改革开放已经取得举世瞩目的伟大成就 |

| C.外语人才基本满足了当今社会发展的需要 |

| D.中国人走向世界、寻求发展的渴望与尝试 |

您最近一年使用:0次

2020-05-18更新

|

432次组卷

|

4卷引用:四川省绵阳市三台县芦溪中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题

名校

7 . 据统计,第一个五年计划期间,仅工业、运输业和地质勘探等行业约需技术人员30万,而当时仅有技术人员14.8万,缺额15万。基于此,国家

| A.发展工科院校 | B.恢复全国高考 |

| C.普及义务教育 | D.开展扫盲运动 |

您最近一年使用:0次

2020-05-17更新

|

80次组卷

|

5卷引用:四川省绵阳市江油中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

8 . 新中国初期,综合性大学被削减,许多所工科学院创办起来。有数据表明,至1960年时,中国的二十五万科学家和工程师中,90%是在新中国成立后培养出来的,而中国工科毕业生数量大约是同期美国工科毕业生的75%。材料表明新中国初期( )

| A.高等教育制度适应了国家建设的需要 | B.工业化建设取得巨大进展 |

| C.“左”倾错误迅速蔓延至教育领域 | D.文化教育事业远远落后于美国 |

您最近一年使用:0次

2020-05-14更新

|

219次组卷

|

3卷引用:四川省绵阳市江油中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题

名校

9 . 对于中国封建社会的开始时期,郭沫若认为始于战国,范文澜认为始于西周。当时,有些学者要中央宣传部决定谁对谁错,但中央认为,这是学术问题,要凭考古工作者发掘出来的实物,由历史学家自己去讨论决定。这反映了( )

| A.“长期共存,互相监督”方针 | B.左倾思潮在史学界的泛滥 |

| C.“百花齐放,百家争鸣”方针 | D.历史研究难以有正确结论 |

您最近一年使用:0次

2020-03-04更新

|

218次组卷

|

13卷引用:四川省绵阳南山中学2020-2021学年高二12月月考历史试题

四川省绵阳南山中学2020-2021学年高二12月月考历史试题四川省绵阳市江油中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题安徽省马鞍山市2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题湖北省黄冈市麻城市实验高级中学2020-2021学年高二12月月考历史试题安徽省合肥市第十一中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题吉林省通化市通化县综合高级中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题江西省南昌市江西师大附中2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题江西省抚州市黎川县第一中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题黑龙江省绥化市重点高中2020-2021学年高二下学期开学考试历史试题四川省内江市威远中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题江西省南昌市江西师大附中2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题贵州省黔西南州义龙新区顶兴中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题(思想文化)第26课社会主义建设在探索中曲折发展(导学案)-【轻松教,快乐学】2022-2023学年纲要上讲知识培素养同步精品

名校

10 . 20世纪50年代中期,出现了如宋璞的《红豆》、邓友梅的《在悬崖上》、陆文夫的《小巷深处》、丰村的《美丽》等一批文学作品。他们涉及了以往不敢轻易描写的爱情生活题材,揭示了人物丰富的情感世界,折射时代的变迁。这一现象

| A.反映了百家争鸣的繁荣景象 | B.得益于正确的社会主义文化方针 |

| C.根源于社会主义建设新时期 | D.说明文学摆脱了意识形态的影响 |

您最近一年使用:0次

2020-02-16更新

|

224次组卷

|

8卷引用:四川省绵阳南山中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题