| A.顺应了经济建设对人才的需求 | B.提高了高校招生制度的公正性 |

| C.适应了市场经济体制的新形势 | D.促进了高等教育全面均衡发展 |

| A.第一颗原子弹爆炸成功 | B.培育出籼型杂交水稻 |

| C.首颗人造卫星发射成功 | D.载人航天和探月工程 |

材料一 综观18世纪末19世纪初期的中国科学技术,就是这样:在近代科学的园地里仍然是空白一片,在传统科学的发展中,则由于中西文化交流的中断……整个中国科学技术在封建专制主义的严重束缚下,走进了死胡同。在西方科学技术普遍繁荣的年代,中国科学技术却陷入了停滞状态,这对中国历史的发展,就不能不是一个极大的悲剧。

——《中西500年对比》

材料二 根据过渡时期总路线,国务院在1956年主持制定《1956-1967年科学技术发展远景规划》,形成了“以任务带学科”的科技规划模式。“规划”由57项任务构成,其中以原子弹、导弹、计算机、半导体、无线电电子学、自动学和远距离操纵为最紧要项目。为了制定和实施该规划,国家充分利用中国科学院等本国科技力量,同时借助了苏联的援助。经过不懈努力,该规划提前完成并取得重大科技成就,使我国补全了学科门类并拉近了与世界先进科技水平的距离,对我国科技、国防、经济和社会的发展产生了深远的影响。

——摘编自张久春等《“1956-1967年科学技术发展远景规划”的制定与实施》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出18世纪末19世纪初期的中国科技“陷入停滞”的原因?

(2)依据材料二,概括《1956-1967年科学技术发展远景规划》的制定及实施的主要特点。结合所学知识,列举规划实施期间我国取得的重大科技成果。

| A.社会主义建设的巨大成就 | B.新中国文化事业的正确方针 |

| C.社会主义改造的基本完成 | D.“教育革命”在全国的展开 |

| A.20世纪60年代 | B.20世纪70年代 |

| C.20世纪80年代 | D.20世纪90年代 |

| A.“八字”方针得到贯彻落实 | B.发展国防工业是首要经济任务 |

| C.国家面临着严峻的国际局势 | D.国际地位提高促进了科技发展 |

| A.是现代科技的基础 | B.已经居于世界前列 |

| C.得益于国际技术交流 | D.惠及民生服务民生 |

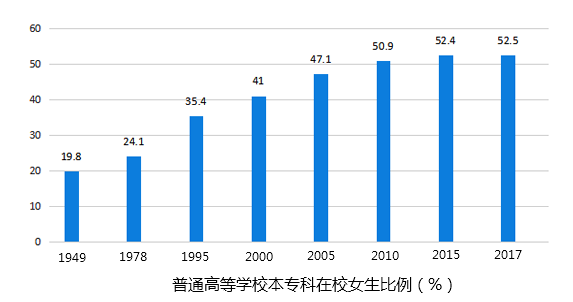

| A.中国国民教育体系基本形成 | B.全民接受高等教育的比例偏低 |

| C.女性教育权益得到较好保障 | D.本专科在校男生人数不断下降 |

| A.提升国民的科学文化素质 | B.确立唯物主义在全党的指导地位 |

| C.培养教育研究的专门人才 | D.构建与国家政权相适应的意识形态 |

材料一 20世纪60年代,为进一步围堵社会主义国家、争夺第三世界国家,美国致力于向印度、菲律宾、巴基斯坦等国家和中国台湾地区推行“绿色革命”,输出杂交种子、化肥、生物技术,以提高玉米、小麦、大米等作物的产量,这使得受援国(地区)在一定时期内实现了粮食自足。但是,由于大量化肥、杀虫剂的使用,也产生了土壤肥力下降、地下水消耗过度及土地板结、盐碱化等问题,提高了粮食生产的成本,加剧了社会不平等程度,进而威胁到上述国家(地区)的粮食安全。

——摘编自于沛等主编《世界现代史》(下册)等

材料二 中华人民共和国成立后,党和政府提倡科学种田,通过兴修水利,培育和推广良种等措施,较大幅度地提高了粮食生产水平和抵御自然灾害的能力。与此同时,我国致力于主要粮食作物水稻的科学研究工作,培育出一批成熟期不同的水稻良种,在实践中不断探索水稻高产途径,积累了许多成功经验。1964年,袁隆平率先开始水稻优势利用的研究。1973年,他成功自主培育出被誉为“第二次绿色革命”的籼型杂交水稻,大幅度提高了粮食产量,有效保障了我国的粮食安全。至1989年,中国已向世界上20多个国家(地区)转让了这一技术。

——摘编自许嘉璐等主编《中华人民共和国日史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国向外推行“绿色革命”的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括印度等受援国(地区)与中国实现粮食增产的主要途径,并说明各自效果。

(3)根据材料并结合所学知识,简析我国粮食增产道路的历史启示。