材料 关于盐铁政策的辩论汉武帝时,在地方设置盐官、铁官、均输官。公元前87年,汉昭帝(汉武帝之子)即位,国势衰弱,民生困苦,霍光、桑弘羊受武帝遗诏辅政。公元前81年,汉朝的高级官员和政治家们在一起讨论当时的政治问题。下面是对话的节选。

| 御史大夫桑弘羊 | 贤良、文学之士 |

| 是以先帝建铁官以赡农用,开均输以足民财;盐、铁、均输,万民所戴仰而取给(取得供给)者……通委财(流通囤积货物)而调缓急。罢之,不便也。 | 毋示以利,然后教化可兴,而风俗可移也。今郡国有盐、铁、均输,与民争利。散敦厚之朴,成贪鄙之化……愿罢盐、铁、均输。 |

——摘编自西汉·桓宽《盐铁论》

根据材料,谈谈你对汉代盐铁政策辩论的认识。

材料一 中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家事鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”。

——摘自冯天瑜等著《中华文化史》

材料二 现代学者王增福认为“中国传统文化,尤其是作为其核心的思想文化的形成和发展,大体经历了中国先秦诸子百家争鸣、两汉经学兴盛、魏晋南北朝玄学流行、隋唐儒释道并立、宋明理学发展等几个历史时期”,并在发展进程中逐步形成了儒学主导、与释道等诸家学说“和而不同”的包容态度,呈现出“顺时而生”“与时迁移”的长久生命力,体现出“经世致用”、“知行合一”的实践向度。这些论述精准概括了中华传统文化的源起与嬗变变、合流与内化、变革与转型。释放出传统资源建设社会主义强国的信号,展示出为中华文明崛起而奋斗的历史担当和自觉境界。

请完成

(1)据材料一和所学知识,分析儒家思想成为正统“帝国文化”的原因。

(2)据材料二和所学知识,在中华传统文化发展的不同“历史时期”、传统文化发展中的“包容态度”、传统文化发展的“生命力”、传统文化发展的“实践向度”、传统文化发展的现实意义等选取任意信息谈谈你的看法并论证你的观点。(要求:观点明确、史实正确、层次分明)

材料一 战国时期的社会变动,同样也表现在学术文化领域。由于“学在官府”的传统已被打破,文化知识不再为贵族阶层所垄断而流向民间,导致社会上出现了一个新兴的阶层。战国的士以掌握学术文化知识为主要身份标志,他们在社会上的活跃反过来又进一步推动了学术文化的繁荣。这是中国文化史上一个辉煌、璀璨的时代。

——摘编自张帆《中国古代史》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为,诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书。董仲舒传》

(1)指出材料一反映的战国时期的文化现象,并概括指出其时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒思想的特征并分析其影响。

(3)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

材料一 他(董仲舒)利用“天”的观念和“家国同构”理论,对忠、孝的合理性做出了新的解释,使儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,同时也为汉代以后的中国社会提供了一种全民的伦理信仰。

——李佳哲《董仲舒的忠孝理论与汉代忠孝伦理制度》

材料二 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(1)据材料一,指出董仲舒利用“家国同构”等理论为后世提供的“伦理信仰”。并结合所学知识,概括董仲舒新儒学思想的三个基本观点。

(2)据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

古代中国知识阶层在完善社会治理和推进社会进步的历史进程中曾发挥过重要作用。

材料一 汉承秦制,汉初的国家教育以官吏的职业培训为主。在社会逐渐安定后,民间学者一点点活跃起来了,王朝上也陆续设置了诸子百家博士和儒经博士。在儒经所载“先王之制”和儒者的社会蓝图中,学校乃是统治者崇德兴化的重要设施;深厚的古代礼乐文明和战国“百家争鸣”的辉煌文化成就,同样构成了振兴文教的动力。汉文帝时贾山请求“造太学,修先王之道”。关键的转变发生在汉武帝的时候,著名的儒家大师董仲舒建议“兴太学,置明师,以养天下之士”,于是皇帝有“其令礼官劝学”之诏。太学制度的建立是孔子私学以来,中国教育史的又一个里程碑式的事件……太学甫建立,就制定了博士弟子的年终考试制度。通过了考试的人,朝廷授为文学掌故,考在高等者可以进而补为郎中。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》(第二卷)

材料二 1901年4月,清政府就如何最好地革新现存的政府体制、行政程序、人民生活、教育方法、军事组织和财政体制,开始了一场在内容上与1898年的改革几乎雷同的改革。这次改革从1901年开始至1905年结束,其中涉及教育方面的改革措施主要有:由使节征召留学生回国供职(1901年6月);规定1902年开始在各省和大城市考试中以时事策论取代“八股文”(1901年8月);命令改省级书院为分科大学堂,府州级书院为中等学堂,县级书院为初等学堂,课程包括儒家“四书”“五经”、中国历史,还有西方政治研究(1901年9月);命令各省当局挑选学生出国留学(1901年9月,1902年10月);命令翰林编修和进士功名持有者到京师大学堂各科学习(1902年12月);废除科举考试(1905年8月);成立学部(1905年12月)等。由于慈禧太后缺乏诚意,再加上督办政务处基本由满族人荣禄控制,使这场改革前景黯淡,终于被辛亥革命的潮流席卷而去。

——摘编自徐中约著《中国近代史(1600—2000中国的奋斗)》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉国家教育发生的变化并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评述清末教育改革。综合以上材料谈谈教育发展与时代的关系。

材料一 传统社会核心价值观通过“国家立儒而尊、权威强化”,“家族奉儒为范、宗法教化”,“社会以儒名教、道德醇化”的方式传承,形成了跨时空魅力。中华传统社会核心价值观强劲的生命力根源于它的生成是“立以生活根基,上农尚伦”,它的教化是“遵以认知心理,入世觉事”,它在功用实现上是“导以回报机理,德者有得”。

——摘编自王正文、袁慧敏《传统核心价值观的历时空魅力与生命力根源》

材料二 在近代中国濒临国家与民族危机的特殊历史境遇中,以儒学为核心的传统价值观体系开始面临西方资本主义文明的冲击与挑战。诸多仁人志士投入“救亡图存”的探索。但中国人的精神家园一直无所归从,导致近代中国国民价值观出现“一盘散沙”状态。…新文化运动时期一股激进的民主主义文化大潮呈现出不可阻挡之势,以陈独秀等为代表的知识分子高扬“文学革命”的大旗,大力抨击传统价值观体系,宣扬民主与科学思想,为中国现代化进程的推进提供了重要助动力。

——摘编自侯松涛、程美东《形态逻辑:新中国成立后三十年价值观变迁的历史性透视》

材料三 在改革开放后的价值观变迁过程中,如果完全没有国家主导性力量把控,极可能出现价值观在多元化中的失控。要在弘扬和坚持一元性核心价值观的基础上,推动价值观多元形态的健康发展,更好地发挥一元指导与多元取向在价值观建设中的积极作用。要在传统性与现代性的交叠互通中,整合在民族历史进程中洗炼出来的积极性价值观精神。这些价值观精神,既包括中华民族文明传统中的精华要素,也包括中国共产党人在革命和建设实践中薪火相传的革命精神。

——摘编自侯松涛、程美东《改革开放以来价值观变迁的历史逻辑》

(1)根据材料一,概括指出中国传统社会核心价值观的内涵,并结合所学知识分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国国民价值观的变化并分析其原因。

(3)综合以上材料,谈谈你对中国国民核心价值观发展演变的认识。

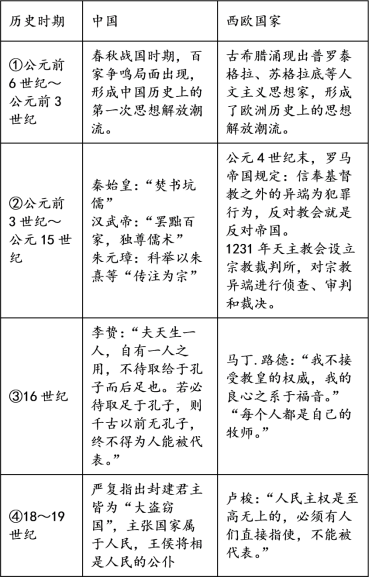

(1)据材料,比较中国和西欧不同历史时期思想发展史,概括各个时期相同的历史特征。

(2)根据材料概括“公元前3世纪~公元15世纪”中国和西方思想文化政策的相同点,结合所学知识,分析其在目的和影响上的相似性。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析18~19世纪中西方思想家思想主张产生的原因有何不同。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

材料一 陛下发德音,下明诏,求天命与惰性,皆非愚臣之所能及也,臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以现天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之致,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之,事在强勉而已矣。

——董仲舒《天人三策》

材料二 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

请回答:

(1)据材料一,归纳董仲舒的思想主张及其目的。

(2)据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

材料一 他(董伸舒)利用“天”的观念和“家国同构”理论,对忠、孝的合理性做出了新的解释,使儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,同时也为汉代以后的中国社会提供了一种全民的伦理信仰。

——李佳哲《董仲舒的忠孝理论与汉代忠孝伦理制度》

材料二 理学家继承传统儒家入世思想,从责任感和使命感出发,形成了理学思想体系。这一思想使士大夫阶层普遍参与讨论个人、家庭、家族、国家和政治,从而建立了统治者认定和推行的道德伦理规范,使阶级矛盾在某种意义上有了一定的弱化,更使得士子的心灵得到充实。

——徐公喜、万红《宋明理学的层次模式》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

请回答:

(1)据材料一,指出董仲舒利用“家国同构”等理论为后世提供的“伦理信仰”。据材料二,指出理学家构建“理学思想体系”的出发点。结合所学知识,概括宋明理学家加强个人“道德伦理规范”的两种主要途径。

(2)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

材料一 汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到等等全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 从18世纪后期起,伏尔泰开始接触中国文化,他特别推崇中国的儒家思想,对孔子更是佩服得五体投地,房间里常年挂着一幅孔子画像。他反对君主专制,希望有一位开明君主,因此儒家的“民为贵,君为轻”被他当作武器来攻击封建君主专制。伏尔泰推崇孔子的另一方面,是他认为孔子是用道德的说服力而不是用宗教的狂热和个人崇拜来影响别人。……伏尔泰是从中国古老文化中为法国启蒙精神汲取营养。

——《儒家思想与法国大革命》

材料三 儒教中包含的这种共同体意识在韩国的现代化建设中发挥了积极的作用。……当国家的现代化成为主要目标时,全体国民能够形成集团协力组织,大规模地开展经济建设。……儒教主张人必须与天奋斗,与人奋斗,提倡力争。……正是这种刚健有为的性格、自强不息的精神,韩国才能在1997年亚洲金融危机中处变不惊,从容应对,让经济稳步复兴。

——王淑臣:《韩国民族精神中的儒教精蕴》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“汉武帝和他的近臣”是如何将儒术扩展之后又延长的?

(2)根据材料一,指出儒家思想对中国封建统治的作用。

(3)根据材料二,说明伏尔泰推崇儒家思想的原因。

(4)结合三则材料和所学知识谈谈儒家思想的历史地位和作用。