材料一 路德的“因信称义”注重的是个人内心对上帝的认知转变,“教会的权威慢慢地但确实地在人心中削弱,个人开始表露出独立思考精神。”在宗教上人的意识被唤醒,这种主体性的增强对于人们积极主动地认识自然界,通过实验方法去获得自然界的信息起到了观念上的推动作用,与其他因素融合在一起为近代科学的产生准备了土壤。

——摘编自《宗教改革:近代科学产生的宗教背景》

材料二 牛顿用刚性的、机械的“力”取代天体运行中的神秘因素,以数学公式表述其规律,得到实验的有力证实,取得巨大成功,这表明,无论是地上的万物,还是宇宙的天体,都固有其自然秩序和规律,根本不存在神秘因素的干预和超自然的意志。

——郑晓松《科学经济与社会》

材料三 这些哲人受被牛顿证实的万有引力定律的影响很大,相信存在着不仅控制物质世界、而且控制人类社会的自然法则。按照这一设想,他们开始将理性应用于所有领域,以便发现种种有效的自然规则。在政治方面,哲人们也有一个关键性的用语——社会契约。在法国哲学家卢梭看来,契约就是人民之中的一个协议。行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)据材料一,概括马丁路德思想推动科学发展的主要表现。结合所学知识,说明马丁路德的思想主张对教会产生的影响。

(2)据材料二,概括牛顿进行科学研究的主要特点。

(3)据材料三,概括“这些哲人”的思想主张。

(4)综合上述材料,请你谈谈对科学发展与思想解放之间关系的认识。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表是16—17世纪中国著名科学家及其成就简表

| 姓名 | 生卒年代 | 著作 |

| 李时珍 | 1518-1593 | 《本草纲目》 |

| 徐光启 | 1562-1633 | 《农政全书》 |

| 徐霞客 | 1586-1641 | 《徐霞客游记》 |

| 宋应星 | 1587-? | 《天工开物》 |

材料二 1666年,在法国皇帝路易十四的支持下,建立法兰西科学院。其成员享受津贴,研究活动受到资助。法兰西科学院致力于数学、天文学、物理学、化学、生物学等学科的研究。院士们在毗邻的皇家图书馆(有一个实验室)的房间内每周聚会两次,会议轮番讨论数学、物理学、化学、植物学、生物学、解剖学、理学和天文学等问题,科学院成员可以自行决定自己的研究内容。他们还组织了几次海外考察。当时知名的欧洲学者霍布斯、卡西尼、惠更斯等,都受其吸引并加入。路易十四死后法兰西科学院却一直延续下来,为法国近代科学的传播与发展做出了很大贡献。

——摘编自伏尔泰《路易十四时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝时期科技发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出法兰西科学院的特点及其产生的社会背景。

3 . 哲学体系不仅仅属于个人,更属于产生它的时代。阅读材料,回答问题。

材料一如果知识包括了一切的善,那么我们认为知识即美德就将是对的。

——苏格拉底

爱人者,人恒爱之:敬人者,人恒敬之

——孟子

材料二古代希腊思想家的每个学派,亚里士多德学派、柏拉图学派等等,都在文艺复兴那个时候找到它的信徒……在14至15世纪,对人体、天文、地理以及自然世界其他领域的研究普遍得到了加强。……一些有远见的哲学家及时地汲取了新科学的成果,在此基础上提出了具有自然哲学倾向的新哲学体系,成为近代哲学的先驱。

——吴仁平、彭隆辉《欧洲哲学史简明教程》

材料三法国哲学家是真正的哲学家,……他们不满足于只是少数教授和学者们的抽象争论和象牙塔里的沉思,他们希望影响大众,说服大众。他们热情地承担了改良社会和人性的责任……最有名的、在许多方面都最具代表性的哲学家是弗朗索瓦·玛瑞·阿鲁埃,他以伏尔泰的笔名闻名于世。在他漫长的生涯里,写了七十多部有趣的著作,他一生都在极力反对法律的不公正,以及法律面前阶级的不平等。

——(美)约翰·巴克勒等《西方社会史》

(1)据材料一,苏格拉底和孟子他们对美德的认识有何不同?根据材料并结合所学知识,说明两种美德观念产生的社会背景。

(2)依据材料二,指出文艺复兴时期哲学研究呈现的特点。并结合所学知识,分析上述特点出现的背景。

(3)依据材料三并结合所学知识,以伏尔泰的思想为例,说明法国哲学家们是如何“改良社会和人性”的?

(4)综合上述材料,归纳哲学研究与时代发展的关系。

| 谚语或对联 | 反映的相关史实 |

| 西方谚语:“宁要三个魔鬼打架,不要一个天使掌权” | 孟德斯鸠分权制衡思想 |

| 罗马谚语:“举证之所在,胜败之所在。” | 陶片放逐法 |

| “灌输益部成尧甸;疏凿岷源绍禹功” | 李冰父子主持修建都江堰 |

| “借新账还旧账账账不清;吃一斤买一斤斤斤不剩。”横批:“已经过去。” | 家庭联产承包责任制的推行 |

| A.1个 |

| B.2个 |

| C.3个 |

| D.4个 |

5 . 阅读材料,完成下列问题。

材料一故明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师;无私剑之捍,以斩首为勇。是境内之民,其言谈者必轨于法,动作者归之于功,为勇者尽之于军。是故无事则国富,有事则兵强,此之谓王资。

——摘自韩非《五蠹》

材料二后之人主既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思惠于未然以为之法。然则其所谓法者,一家之法而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽(指汉初分封同姓王),以其可以藩屏于我也:宋解方镇之兵,以方镇之不利于我也。此其法何曾有一毫为天下之心战!而亦可谓之法乎?

——摘自黄宗羲《明夷待访录》

材料三当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了。因为人们将要害怕这个国王或议会制定暴虐的法律,并暴虐地执行这些法律。如果司法权同立法权合而为一,则将对公民的生命和自由施行专断的权力,因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合而为一,法官便将握有压迫者的力量。如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一个机关行使这三种权力,即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权,则一切便都完了。

——摘自孟德斯鸠《论法的精神》

(1)根据材料一、二,分别概括韩非和黄宗羲的法治观念;并结合所学知识说明产生各自观念的历史背景。

(2)根据材料一、三并结合所学知识,概括韩非与孟德斯鸠法治思想的主要区别;并分别阐述二者法治思想的影响。

6 . 阅读材料,回答问题。

材料一公元前5世纪,雅典民主制达到高峰,平等的概念被用于政治领域,公民不分贫富和出身均有参与政治生活的同等权利。后来,平等观念随着罗马法的实施而传播开来。西塞罗在《论共和国》中进一步论述道:“真正的法律乃是正确的理性,与自然相吻合……它是唯一的法律……对所有的人是共同的、如同教师和统帅的神”;“既然法律是公民联盟的纽带,由法律确定的权利是平等的,那么当公民的地位不相同时……作为同一个国家的公民起码应该在权利方面是相互平等的。

——摘自西塞罗《论共和国》、王乐理《美德与国家》

(1)根据材料一,结合所学知识,指出雅典和罗马平等观念的异同,并分析两者共同的历史意义。

材料二卢梭作为18世纪法国启蒙运动的杰出代表,他是平等权利最重要的辩护者。卢梭认为,“在自然状态中,不平等几乎是不存在的”。“每个人都生而自由、平等,他只是为了自己的利益,才会转让自己的自由。”他把不平等视为人类社会一切邪恶的根源,因为正是人与人之间的不平等的出现,导致了人对人的依附与奴役。卢梭认为根据社会契约建立共同体,并消除不平等,这种社会契约“以道德的和法律的平等来代替自然所造成的人与人之间的身体上的不平等;从而,人们尽可能在力量和才智上不平等,但是由于约定并根据权利,他们却是人人平等的”。

——郑慧《中西平等思想的历史演进与差异》

(2)概括材料二中卢梭关于平等的主要观点,结合所学分析其平等观提出的历史背景。

7 . 阅读以下材料,回答问题:

材料一:法国启蒙剧作家博马舍在他《费加罗的婚礼》中为主人公、作为贵族仆人的费加罗安排了一段自白:“因为您是大贵族,您就自以为是伟大的天才!门第、财产、爵位、高官,这一切使您多么洋洋得意!您干过什么,配有这么多享受?除去从娘胎中出来时用过一些力气之外,您还有什么了不起的?……至于我,湮没在无声无息的广大人群中,仅仅是为了生活而施展出来的学问和本领,就足够统治整个西班牙一百年还有富余,您居然想跟我来争夺果实”博马舍笔下这种锐利的气势,使得国王路易十六也大为震动。他在读过剧本后惊呼:“这个人嘲笑国家中所有一切应受尊敬的事物。这个剧本上演就会产生危险,它会导致拆毁巴士底狱!”

材料二:启蒙思想家毕封在《自然史》一书中写道:“今天大地整个面貌都留下了人力的烙印……大自然所以能全面发展,所以能够达到今天我们所看到的这样完善和辉煌,完全是靠了我们的双手”。

材料三:“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切主人的人,反而比其他一切更是奴隶。这种变化是怎样形成的?我不清楚。是什么才能使这种变化成为合法的?人自信能够解答这个问题。如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。……”

——卢梭《社会契约论》

回答:

(1)结合材料一和法国的历史背景,分析为什么路易十六认为这个剧本会“导致拆毁巴士底狱”?

(2)结合材料二分析,毕封的思想从科学发展的角度看有何意义?

(3)材料三反映了卢梭的什么政治主张?这些主张体现了向近代社会过渡的哪些基本原则?

(4)材料二和材料三反映了启蒙思想家的哪些哲学思想?与他们的政治主张有何内在联系?

8 . 民主启蒙思想是人类思想文化中的宝贵财富。阅读下列材料,然后回答问题

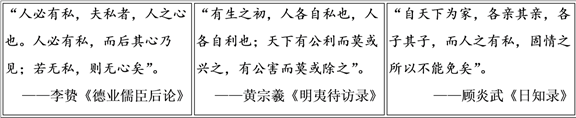

材料一

材料二社会中应有“共同意志”,我们每个人都以其自身及其全部的力量共同置于公意的最高指导之下,而且我们在共同体中接纳每一个成员作为全体的不可分割的一部分。于是,这一结合行为立刻就产生了一个道德的与集体的共同体,以代替每个订约者的个人。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割……为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护、受法律制裁各方面的平等……政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。随着政府职位诱惑力的加大,人民应采取更有力的监督手段……人们在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——摘编自卢梭某著作

材料三“自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术(技术),相形见绌,举国所知矣;其次为政治,近年来政象所证明,以有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境。吾敢断言日:伦理的觉悟,为吾人之最后觉悟”。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)根据材料一,概括三位思想家的共同主张。结合所学,分析其产生的社会背景。

(2)依据材料二概括卢梭思想的主要内容。结合所学知识,分析其在世界范围内的影响。

(3)近代先进的中国人为实现材料三中所说的“学术觉悟、政治觉悟、伦理觉悟”分别做了哪些努力?并概括中国近代思想演变的特点。

9 . 某中学为活跃校园文化,举办了中外文化展览。现摘录其中的部分展览,结合所学知识回答问题:

展览一人类文明的“轴心时代”

德国哲学家雅斯贝尔斯在他的《历史的起源与目标》中说,公元前800年至公元前200年之间,是人类文明的轴心时代。这段时期是人类文明精神的重大突破时期。在轴心时代里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图……中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

(1)苏格拉底和孔子分别位于西方和中国的文化源头。孔子与苏格拉底在重建社会秩序方面各有何主张?各自的背景是什么?

展览二中外文学荟萃

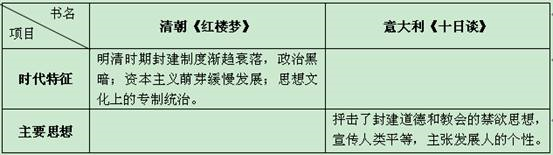

(2)下表是展览中体现当时中西文明重要成果的两部著作的介绍,请参考已填充的文字,完成空白部分。

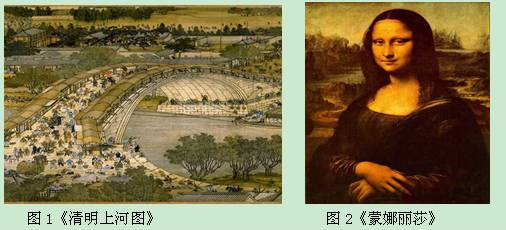

展览三中外名画欣赏

(3)法国艺术评论家丹纳说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代精神和风俗概况。”这是艺术鉴赏的基本要求,请你欣赏上面两幅名画,写出解说词。(内容必须包括:作者、时代特征、艺术风格或流派)

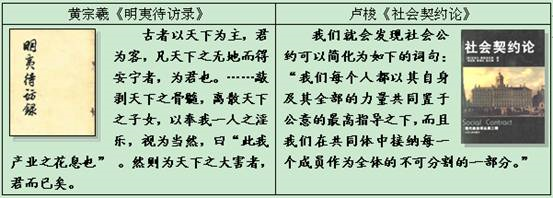

(4)展览四:中外思想启蒙

(4)展览四中的两位思想家最主要的共同之处是什么?从阶级属性和历史作用两方面谈谈这两种思想的不同之处。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一古罗马思想家西塞罗突破了城邦时代人与奴隶、公民与非公民、本邦人与外邦人之间的界限,提出了所有人平等的思想。……文艺复兴和宗教改革张扬了自由、平等、独立、自主的意识,人文主义者还大力提倡适应新时代要求的德育内容,如勤勉、守信、坚忍、自制、进取心和冒险精神等,从而为近代意义上公民的诞生做了思想上的准备。作为公民理论发展的一个重要阶段,17、18世纪的公民理论从某种意义上来讲与古希腊罗马的公民理论有着一定的历史渊源。17、18世纪的公民还在范围和数量上得到了拓展:公民身份以法律的形式确立下来,法律规定只要是国家的居民,不论等级、家庭出身和财产多寡,原则上都是公民;在近代国家中,公民是国家事务的积极参与者,在必要的情况下,公民有权推翻破坏契约的政府;从公民及公民权利发展的动力源来看,主要是通过社会运动和革命战争的形式,使公民及其权利的范围得到了扩展,如英、法、美经过资产阶级革命使原来封建专制制度下的臣民获得了资产阶级国家公民的身份。

——摘编自张博颖等《西方公民观和公民道德观的历史演变》

材料二在1914年的日记里,胡适批评道:“吾国之家族制,实亦有大害,以其养成一种依赖性也。”后来,他陆续以嘲讽口气写下了《差不多先生传》《麻将》,希望找出国人“日用不知”的各种毛病,引起对“旧的文学、政治、伦理”的警惕。此外,胡适还指出:“今日的贫民社会……都不曾在文学上占一位置。并且今日新旧文明相接触,一切家庭惨变,婚姻痛苦,女子之位置,教育之不适宜……种种问题,都可供文学的材料。”在《我的信仰》中胡适则表示:“人生最神圣的责任是努力思想得好。”所谓“思想得好”,就是不依傍、不盲从。而1919年新文化运动方兴未艾之时,胡适又提出,国民意识中当包含一个新态度,就是具有鲜明的实用主义色彩(注:胡适留美时导师杜威的主张)的“评判的评判”。从“五四”前后到1932年的十几年间,胡适一直在大声疾呼“科学”,强调只有用科学的精神教育国民,国家才能强大。

——摘编自朱承《胡适与现代中国国民意识塑造》

(1)根据材料一归纳西方公民观内涵的发展历程,结合所学知识简析西方近代公民观形成的深远影响。

(2)比较材料一、二并结合所学知识,指出中国培养新国民与西方的差距,并分析胡适系列主张提出的历史背景。