| A.西方侵略手段更加隐蔽 | B.广州市民对西医较认同 |

| C.近代教育受到西方影响 | D.“经世致用”新学风兴起 |

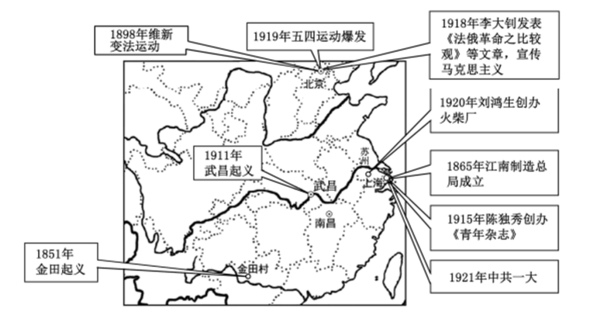

如图是中国近代前期发生一些重大历史事件示意图。从图中任选两个或者多个事件,根据材料并结合所学知识,简析两个或多个历史事件所反映的社会发展趋势,并说明其原因。(要求:明确列出两个或多个事件,观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

| A.传统儒家思想根深蒂固 | B.洋务派的阶级局限性 |

| C.政治体制改革严重滞后 | D.小农经济具有稳定性 |

| A.改良思想尚未成熟 | B.中体西用理念的推行 |

| C.民主共和思想传播 | D.西学东渐进一步发展 |

| A.中国古代科技的先进性 | B.西方国家强于中国的原因 |

| C.学习西方长处的合理性 | D.东西方文明发展的互动性 |

| A.使封建文化形成新质文化肌体 | B.促进近代文化转型的作用有限 |

| C.形成“多元一体”的文化模式 | D.阻碍了东西方文明的碰撞交融 |

材料一 19世纪中期以来,西学再次进入中国,从“开眼看世界”“中学为体,西学为用”到“君主立宪”“民主共和”,再到“民主科学”与马克思主义的传播,近代西学东渐的浪潮一浪高过一浪。为挽救民族危亡,先进的知识分子通过翻译西书、著书介绍、兴办新式教育、邀请西方学者来华讲学等,推动西学在中国的传播。

——郑大华《论民国时期西学东渐的特点》

材料二 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)据材料一并结合所学知识,分析近代西学东渐的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括近代中国人渐趋觉悟的发展阶段。

一本书的遭遇

材料一 1895年秋,丧权辱国、割地赔款的《马关条约》墨迹未干,群情激愤,痛心疾首,广州民间书局印行了曾任中国驻日参赞黄遵宪的《日本国志》(如图)。此时此刻,此书甫一出版自然洛阳纸贵,风行天下。人们惊讶地发现,这部中国近代第一部深入系统地研究日本的著作,居然在八年前的1887年就已成书,然而一直未能出版。曾有人指责黄:“如果此书早就出版,国人了解日本,主战派大臣就不会轻易言战,于是战争赔款“偿银二万万可省矣”。

——摘编自雷颐《帝国的覆没——近代中国社会的转型困局》

黄遵宪的《日本国志》

材料二 近代对日本明治维新了解程度之深且影响之著者,可数近代著名爱国外交官黄遵宪。他敏锐地看到明治维新的成效,又指明日本在追求富强的同时已有称霸野心,中国首当其冲可能遭受其害。《日本国志》于1887年夏完成。1887-1889年间,黄遵宪通过北洋大臣李鸿章、两广总督张之洞向总理衙门推荐,但被“久束高阁”。黄遵宪转而寻求民间出版,但仍遭冷遇,说明民间认为有关日本之书不值得出。这本书迟至1895年底甲午战败后才正式刊行。对此,时人痛惜万分,称“虽风行一世,而时已晚矣”。

——摘编自戴东阳《论黄遵宪对日本明治维新的认识》

根据材料并结合史实,以“一本书的遭遇”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

| A.儒学地位的衰落 | B.政治改革的冲击 | C.中西文化的冲突 | D.维新思想的影响 |

材料 1916年,主张废除中医的领袖人物余云岫(余岩)撰著《灵素商兑》,对中医基础理论进行系统批判,其后又持续著文力倡西医学、力主废除中医。思想文化界包括梁启超、梁漱溟等,在反思与批判传统文化时,也都对中医理论及中医实践中的庸医与迷信现象进行了不同程度的质疑和批判。

深研中医的文化学者杜亚泉著文回应,主张中西医相互借鉴,以中华文明融汇外来文明。中医名家如陆士谔、陆渊雷、杨则民等,开始持续著书立说,回应挑战,主张发挥中医药优势,实现中西医药并存。

——摘编自张可荣李艳飞《近代中医存废之争的文化思考》

根据材料并结合所学知识,对"中医存废之争"进行评述。(要求∶表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰。)