1 . 清末顽固派坚决反对修建津通铁路,并将铁路之害概括为三条:资敌、扰民、失业。洋务派针锋相对并提出修铁路有三大利:陆战、海防、河运。当时两派争论得相持不下,直到张之洞提出了折衷方案,被清政府采纳,才慢慢平息下来。这表明( )

| A.中国思想层面的变革呼之欲出 | B.清政府主动接受西方物质文明 |

| C.洋务派通过妥协减少变革阻力 | D.传统观念导致政治变革较艰难 |

您最近一年使用:0次

2022-12-11更新

|

607次组卷

|

2卷引用:辽宁省辽西联合校2023届高三下学期期中考试历史试题

2 . 1876年,英国传教士在上海创办的《格致汇编》设有“互相问答”栏目,其中大多问题是从读者的兴趣、关注点出发的。各类问题所占比例如表所示。

《格致汇编》“互相问答”栏目各类问题所占比例

据此可知,当时 ( )

《格致汇编》“互相问答”栏目各类问题所占比例

| 应用科学、各种技术 | 自然常识 | 基础科学 | 奇异和其他问题 |

| 42.5% | 22.8% | 17.5% | 17.2% |

| A.某程度上受到中体西用思想影响 | B.中外交汇促进民主共和思想深入 |

| C.西学传播使兴办实业的需求受阻 | D.崇尚科学成为了社会的主流思潮 |

您最近一年使用:0次

2022-11-18更新

|

170次组卷

|

3卷引用:辽宁省葫芦岛市四校2023届高三上学期期中联考历史试题

名校

3 . 中日甲午战争失败后,以部分“御史言官”和“翰林学士”为代表的清流派,借机攻击洋务派,认为数十年粉饰之局已彻底破露,其言论往往与民族主义、爱国之情、圣人之道联系在一起,在当时往往能“坐致时誉”,博得时人的喝彩。据此可知,清流派

| A.抵制外国事物传承儒家思想 | B.揭露了洋务派卖国投降的实质 |

| C.利用传统观念来攻击洋务派 | D.指出了洋务派器物变革的弊端 |

您最近一年使用:0次

2022-04-14更新

|

330次组卷

|

5卷引用:辽宁省2022届普通高中学业水平选择性考试冲刺压轴卷(一)历史试题

名校

4 . 晚清重臣张之洞曾支持康有为、梁启超在上海办强学会和《时务报》,起初张之洞非常赞赏《时务报》,号令所有湖北的官员人手- -份,要懂得西学;但是看到梁启超鼓吹民权时,张之洞认为违背了名教的“君君臣臣”。张之洞的态度说明了他.

| A.提倡实业救国 | B.支持君主立宪 |

| C.鼓励全盘西化 | D.囿于中体西用 |

您最近一年使用:0次

2022-02-23更新

|

281次组卷

|

8卷引用:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县高级中学2022届高三下学期新高考考前历史押题卷

名校

5 . 19世纪60年代到90年代,晚清学术界出现了一股发掘、研究中国“科学技术”和“民主思想”的风气:以前不受关注的墨子学说受到空前关注,古代大批能工巧匠的名字也突然走到历史前台,频频见于报端。这主要是由于

| A.儒学地位的衰落 | B.政治改革的冲击 | C.中西文化的冲突 | D.维新思想的影响 |

您最近一年使用:0次

2022-01-28更新

|

639次组卷

|

20卷引用:辽宁省2022届高三联合模拟考试历史试题

辽宁省2022届高三联合模拟考试历史试题山东省威海市2022届高三上学期期末考试历史试题河北省沧州市第一中学2021-2022学年高三下学期第一次月考历史试题(已下线)一轮巩固卷10-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(山东专用)辽宁省六校2021-2022学年高二下学期期中历史试题天津市河东区2022届高三二模历史试题山东省济宁市邹城市第二中学2023届高三9月月考历史试题江西省南昌市第八中学2023届高三11月月考历史试题(已下线)历史(天津A卷)-学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷(已下线)历史(山东A卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷2024届统编版一轮通史版课时夯基专题练-世界史夯基训练(三十四)(已下线)信息必刷卷05 - 2024年高考历史考前信息必刷卷(湖南专用)江苏省南通市天星湖中学2021-2022 学年高二下学期第二次阶段性检测历史试题山东省滨州市阳信县2021-2022学年高二下学期期中历史试题安徽省合肥市第六中学2021-2022学年高二下学期第四次月考历史试题山东省济南市山东师大附中2022-2023学年高二3月月考历史试题高中历史大单元作业(选必3)第五单元战争与文化交锋云南省玉溪第三中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题云南省红河州石屏县第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题

名校

6 . 冯桂芬在1861年的《校邠庐抗议》中提出,中华不如夷之处远不止是"器",因此""法苟不善,虽古先吾斥之;法苟善,虽蛮犯吾师之"。郑观应认为∶"以西学言之,如格致制造等学其本也;语言文字其末也。合而言之,则中学其本也,西学其末也。"他们的看法

| A.推动了中国近代新思潮的萌发 | B.表达了对以夷变夏的忧虑警惕 |

| C.致力于寻找摆脱危机的新方法 | D.实质上是民主变革的施政纲领 |

您最近一年使用:0次

2021-06-01更新

|

395次组卷

|

5卷引用:辽宁省2021届高三高考临门一卷(一)历史试题

辽宁省2021届高三高考临门一卷(一)历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-政治史-考点08清政府的统治危机与政策调整(已下线)备战2022年高考历史母题题源解密(全国通用)-专题06民族危机下的西学东渐(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第1期)-专题19近代中国的思想解放潮流重庆市南开中学2021届高三5月临考模拟历史试题

7 . 阅读材料,完成下列要求。

结合中国近代史的相关史实,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,阐述要史论结合,逻辑清晰。)

材料 近代中国“两极相逢”,中西文化冲突是这个时代的突出内容。从一定意义上说,-部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史,也就是传统与西方相斥相纳的历史。……作为……对历史范畴,中与西是欧风美雨来华之后产生的对待之词,不单是区域名称,而且有着不同生活和不同文化的丰富内涵。两者迎面相遇,既是世界历史发展的必然,又包含着多重矛盾,表现为一浪高过一浪的新旧冲突。

——选自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

结合中国近代史的相关史实,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中的观点,阐述要史论结合,逻辑清晰。)

您最近一年使用:0次

8 . 甲午战后“中体西用”成了流行词,“张之洞最乐道之,而举国以为至言”,梁启超认为“舍中学而言西学者,其西学必为无本”,“年少气盛之士疾首扼腕言维新变法,而疆吏若李鸿章、张之洞亦稍稍和之”。这说明当时知识分子

| A.对洋务派仍存幻想 | B.需要加强思想解放 |

| C.多数认可学习西方 | D.新旧思想纷争激烈 |

您最近一年使用:0次

名校

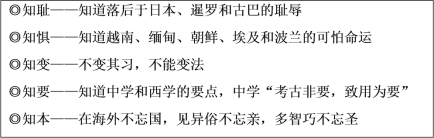

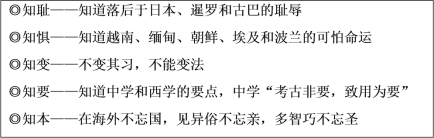

9 . 如图为1898年张之洞在其《劝学篇》中提出的“五知”。这表明他

| A.倡导改革传统的政治制度 | B.基本接受西方的政治学说 |

| C.支持康梁等人的维新活动 | D.主张进行温和的社会变革 |

您最近一年使用:0次

2021-03-05更新

|

236次组卷

|

5卷引用:辽宁省营口地区五校联盟2021届高三12月仿真训练历史试题

辽宁省营口地区五校联盟2021届高三12月仿真训练历史试题河北省衡水中学2021届高三第二次联合考试(福建卷)历史试题(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(全国通用)-题型03表明、说明类选择题黑龙江黑河市嫩江市高级中学2022届高三9月月考历史试题陕西省汉中市宁强县天津高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题

名校

10 . 近代时期,李鸿章发出“孔子不会打洋枪,今不足贵也”的慨叹;康有为把孔子塑造成改革新偶像;陈独秀认为孔子所主张的封建道德礼教“于多数国民之幸福无与焉”。这些认识共同反映了

| A.孔子权威已经丧失 | B.封建帝制失去士人支持 |

| C.国民意识开始勃兴 | D.传统儒学难以应对时局 |

您最近一年使用:0次

2021-02-24更新

|

271次组卷

|

8卷引用:辽宁省丹东市五校2022届高三12月联考历史试题