| A.促进了西学传播渠道的有序化 | B.说明科举考试的程序亟待完善 |

| C.遭到封建统治力量的全面抨击 | D.迎合了国内对实用人才的需求 |

| A.革命派的“民主共和” | B.抵抗派的“师夷长技” |

| C.维新派的“君主立宪” | D.洋务派的“中体西用” |

材料一 所谓“西学中源”,亦称“中源西流”。即西方文化源出中国,近代西方文明,中国“古已有之”。这是中国人早期认知西方文化过程中出现的一种特殊文化现象,是“西学东渐”过程的产物。明清之际,一些先进的知识分子看到了中国传统文明的停滞与落后,希望学习西方的先进技术乃至制度,但是,传统文明的强大惯性却使他们的心理处在一种矛盾当中……加之时人昧于世界,只能将新生事物与自己熟知的知识相比较,从中寻求认识的依据,所以,“西学中源”说的出现也就顺理成章了。

——摘自中华书局《清史资料》

材料二 “中体西用”是在保持文化优越感的前提下保守派和务实派都认可的“自强”方式,是对“西学中源”的继承与超越……“中体西用”解决了保守派只看到“百年变局”而把注意力集中到收拾人心、重修政治却轻视外部威胁的问题上。……“中体西用”解决了务实派只看到“千年变局”而没有意识到在缺乏对传统文化自信心基础上学习西方也可能引起对传统文化冲击,以及由此引起大一统内部涣散的问题。

——摘自陆勇《从“西学中源”到“中体西用”传统“中国”观念的调适》

(1)根据材料一、二结合所学知识,概括“西学中源”和“中体西用”学说产生的不同历史背景,并指出“中体西用”对“西学中源”有何超越。(2)根据材料一、二结合所学知识,分析“西学中源”和“中体西用”对中国产生的共同影响。

| A.中国思想层面的变革呼之欲出 | B.清政府主动接受西方物质文明 |

| C.洋务派通过妥协减少变革阻力 | D.传统观念导致政治变革较艰难 |

材料一 《易经)有“穷则变,变则通,通则久”的说法。“变通久”的思想代代相传,每当社会环境激变之时,它便结合时代的需要突显出来。近代较早提出“变局”思想的是黄遵宪、丁日昌、郭嵩焘、李鸿章等人,有学者统计,1861——1900 年间,意识到并深深优虑于“变局”的人不少于 37 位,虽则 37 人成不了思想主流,但这毕竟是一股不可小视的思想启蒙力量。主张变局论的士大夫纷纷认识到中国正处于深刻的内外危机和前所未有的时局变化之中,提出了相应的应对策略,倡导在改革中寻求出路。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

材料二 五四运动之后,中国从技术到政治再到伦理问题层层递进,达到了“吾人最后之觉悟”;从鸦片战争时期少数先驱者个体觉醒,到甲午战败后士大夫阶层“具有群体意义的觉醒”,再发展到五四时期实现“全面觉醒”,从近代初期少数先驱者的被动惊醒,发展到五四时期对民族命运的自觉反省与对唤醒民众使命的自觉承担。时人对“觉悟”的定义包括:启蒙者的主动“自觉”与启蒙者唤起工农的“人人觉悟””、“科学(学术)觉悟”、“政治的觉悟”与“伦理的觉悟”,对外不许列强侵害主权的民族主义觉悟与对内不许军阀把持政权的民主主义觉语、个体意识的觉语与群体意识的觉悟,从一般倡导“国民觉悟"到重点启发“阶级觉悟”,通过创办报刊进行启蒙宣传是五四思想家非常重视的传播渠道、觉悟途径,如《民国日报·觉悟》等报刊在实现“第一次全面觉醒”中发挥了重要的作用。

——摘编自俞祖华《中华民族“全面觉醒”的开启—五四启蒙运动中的“觉悟”话语》

材料三 马克思主义中国化,是中国共产党人在深刻把握马克思主义理论品质、清醒认识中国国情的基础上得出的科学结论。马克思主义中国化,就是把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来,运用马克思主义的基本立场、观点、方法,解决中国革命、建设和改革的实际问题,坚持和发展马克思主义;就是把党在长期革命、建设和改革中所积累起来的丰富经验加以科学总结和概括,使之上升为理论;就是使马克思主义成为具有中国特色、中国风格、中国气派的马克思主义。

——摘编自田克勤主编《中国化马克思主义概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出 19 世纪中后期中国思想界产生变化的社会条件与主要积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四运动开启中华民族觉醒的特点。

(3)根据材料三并结合所学的中国近现代史知识,围绕“马克思主义中国化”理论成果,自拟一个论题,并加以阐述。(说明:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

中国近代前期三次思想论战简况

| 论战名称 | 论战内容 |

| 洋务派与顽固派论战 | 洋务派主张“中学为体,西学为用”;顽固派盲目排外,主张“以忠信为甲宵,礼义为干檐(盾牌)”抵御外侮 |

| 维新派与顽固势力论战 | 主要围绕要不要变法,要不要兴民权,实行君主立宪,要不要提倡西学,改革教育制度展开论战 |

| 革命派与保皇派论战 | 基本上围绕要不要暴力推翻清朝统治、要不要实行民主政治、要不要改变封建土地制度等问题进行论战 |

| A.双方在本质上并不对立 | B.实现了论战双方共赢 |

| C.客观上推动近代化进程 | D.巩固了清王朝的统治 |

| A.救亡图存的阶段性 | B.思想解放的必要性 |

| C.人民大众的落后性 | D.学习西方的重要性 |

| A.李鸿章张之洞接受维新变法思想 |

| B.地主阶级洋务派思想有新发展 |

| C.民族资产阶级开始登上历史舞台 |

| D.变法图强思想成为思想界主流 |

| A.托古改制是历史的必然选择 | B.学习西方的同时仍受到传统文化的影响 |

| C.国人对西学持完全否定态度 | D.西学传播彻底瓦解了传统思想观念 |

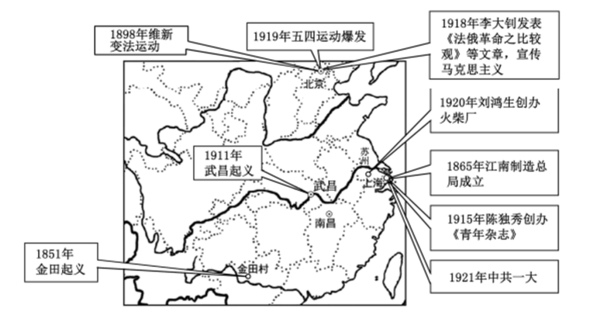

如图是中国近代前期发生一些重大历史事件示意图。从图中任选两个或者多个事件,根据材料并结合所学知识,简析两个或多个历史事件所反映的社会发展趋势,并说明其原因。(要求:明确列出两个或多个事件,观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)