材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国教育的特点。

材料二 1905年陈独秀到安徽公学任教,开始了他的教育生涯,到五四前后他的教育事业达到顶峰。五四前期(1916—1919年)他高举民主与科学的大旗,提倡个性主义,认为当前的要务是塑造新一代的国民:“欲图根本之救亡,所需乎国民性质行为之改善,见所需乎为国献身之烈士,其量尤广,其势尤迫。”五四后期(1920—1923年)陈独秀运用马克思主义观点来分析教育与经济、政治的关系。他强调教育应建设在社会的需要上面,学校应破除“闭关主义”,向全社会开放。

——摘编自郭秀文《从专注个人到重在社会——陈独秀五四时期教育思想的演变轨迹》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四前后陈独秀教育思想发生了怎样的转变并分析其原因。

材料三 改革开放以来(至2018年前),邓小平指出,教育与生产劳动结合的内容、方法上要适应现代经济和技术的迅速发展;学生参加的劳动要与未来所从事的职业相适应,避免学非所用、用非所学;教育与生产劳动相结合不仅要考虑近期生产建设要求,更要根据现代科学技术发展趋势,有计划地培养社会主义建设专家和劳动后备军。自此,我国学校劳动教育开始从以往偏重体力劳动转向体力劳动和脑力劳动结合;从以往单向度适应现有生产劳动水平转向面向未来引领劳动发展;从重劳动转向重教学、重实践。服务学生素质发展、服务社会主义现代化建设,成为这一时期劳动教育的主旋律。

——摘编自刘向兵、曲霞《党史百年历程中劳动教育的功能及其实现》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放时期劳动教育发展的趋势及其原因。

材料一 儒学发展示意图

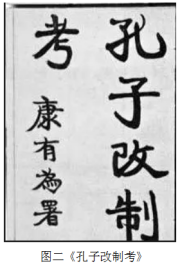

材料二 康有为作《孔子改制考》:“孔子为教主,为神明圣王,配天地、育万物,无人、无事、无义不范围于孔子大道中,乃所以为生民未有之大成至圣也!议礼、制度、考文,皆孔子改制之事也。”

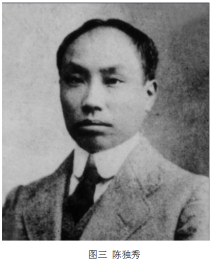

陈独秀作《复辟与尊孔》:“孔教与共和乃绝对势不相容之物,存其一必废其一故其提倡孔教必掊共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。”

--据李剑农《中国近百年政治史》

(1)根据材料一及所学知识,按历史时间简述儒学在中国古代发展的趋势,简要分析儒学在“b”段和“d”段出现高峰的原因。

(2)阅读材料二,结合所学,中国近代关于孔子的形象,有两点认识可以提供选择讨论:①康有为把孔子塑造为维新运动的祖师,分析康有为对孔子所持态度的原因;②新文化运动的人士提出“打到孔家店”的主张,分析孔子这一形象所折射出的时代背景。请你选择其中之一进行阐释

材料一 近代中国历史的主题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没有按照正常的发展规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走上了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路,这是资本主义与封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前发展的主要东西是帝国主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。

——苑书义《论近代中国的进步潮流》

材料二

材料三 “三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)根据材料一,指出近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?他们的实践有何共同局限性?

(3)根据材料三并结合所学知识,陈独秀是如何思考国家出路的?综合以上三则材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。)

材料一 1840年,中国以“陈腐世界的道义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851—1875年),面对“发捻交乘”的“心腹之宴”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”,“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步维艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

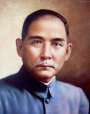

曾国藩 康有为 孙中山 陈独秀

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?

(3)综合以上材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料一 从春秋到战国,政治变动十分剧烈,经济有了大幅度发展,华夏认同观念产生,促使西周以来的社会秩序逐渐解体,迫使统治者对传统治国方式进行调整,兼并战争的日益激化,更加推动各国努力提高统治效率,变法运动逐渐成为战国的一股潮流。

——摘编自徐蓝,朱汉国《<普通高中历史课程标准>解读》

材料二 经过两次鸦片战争,统治阶级中的一些当权派人物看到了欧美国家的船坚炮利,他们推行了一系列的新政。当《马关条约》的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪。

《辛丑条约》签订后遭受重挫的清政府试图通过新政进行“自救”,但政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,使越来越多的人认识到:只有推翻这个政府,中图才有希望。

——摘编自人教版《普通高中教科书<中外历史纲要(上)>》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周在地方上推行的政治制度,并说明战国政治制度的发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,面对列强侵略加深,指出近代前期国内各阶层挽救民族危亡的方案,并分别指出这些方案产生的积极影响。

材料一1840年,中国以“陈腐世界的道义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851-1875年),面对“发捻交乘”的“心腹之宴”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”,“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步唯艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

材料三 “三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……共和国体果能巩固无虞乎?立宪政治果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。……吾敢断言曰,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)依据材料一并结合所学知识,简析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?他们的实践有何局限性?

(3)依据材料三并结合所学知识,陈独秀是如何思考国家出路的?综合以上三则材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。

材料一 是书何以作?日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。……欲制外夷者必先悉夷情,欲悉夷情者必先立译馆,翻夷书。……夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——《海国图志》

材料二 观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。能变则强,不变而亡,全变则强,小变仍亡。……早一日变计,早一日转机。……如今中国不变法,则必亡是矣。

——《应诏统筹全局折》

材料三 我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《敬告青年》

材料四 我们的社会运动,一方面固然要研究实际的问题,一方面也要宣传理想的主义……不论搞什么主义,只要肯竭力向实际运动的方面去做,去努力,都是对的,都是有效果的。……必须有一个根本解决,才有把一个一个的具体问题都解决的希望。

——李大钊《再论问题与主义》

请回答:

(1)据材料一概括《海国图志》的写作目的。和材料一相比,材料二对于西方“长处”的认识有何区别?

(2)材料三中提到的“两位先生”指什么?它们在救治中国的黑暗方面起到了怎样的作用?

(3)和材料三相比,材料四在救国道路的探索上有什么新的主张?起到了什么作用?

(4)综合上述材料,归纳中国近代前期思想领域发展变化的主要趋势。

(1)图一所示的历史人物是近代中国第一批主张向西方学习的代表人物之一,他的代表作是什么?书中的哪一思想成为近代中国学习西方的口号?

(2)图二所示著作作者是谁?他的政治主张是什么?

(3)图三所示的历史人物在1915年领导了一场思想解放运动,具体内容是什么?

(4)上述三图见证了鸦片战争后中国向西方学习的三个阶段。这三个阶段呈现出的明显特征和趋势是什么?请列出三个阶段的主要探索事件。

材料一 以英国为首的西方殖民主义侵略者的隆隆炮声,在客观上为中国人推开了一扇观察与了解“天朝大国”以外世界的门窗。中国在与西方世界屈辱的接触过程中,也开始了步履维艰的近代化进程。站在中国近代史开端的中华民族有识之士和广大中国人民,开始反思封建专制主又统治制度的没落与腐朽,为维护民族尊严、捍卫国家主权,与西方侵略者展开了长期的不屈斗争,为挽救民族危亡、探求民族强盛之途,开始了艰难的探索。

——据张海鹏《中国近代通史)等整理

材料二 第二次鸦片战争后,清朝统治者掀起了洋务运动。作为运动代表之一的李鸿章曾说:“中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。”基于此种认识,李鸿章创办了江南制造总局、金陵制造局等。随着洋务运动的深入,李鸿章认识到“古今国势,必先富而后能强。”于是,他又先后创办了(上海)轮船招商局、上海机器织布局等。李鸿章的所作所为,正代表了地主阶级进行工业化探索所走过的独特发展道路。

——《中国历史》(晚清民国卷)高等教育出版社

材料三 一般而言,近代思潮主要是以作为时代主导意识的观念形态的变化为其演进标志。在我们看来,将鸦片战争前后、甲午战争之后、五四运动前后和20世纪30年代的理论观念形态的变异或发展,看成中国近代思潮演变的几个阶梯,从其前后的延续和区别中把握思潮的总趋势可能是有意义的。

——摘编自彭明、陈教《近代中国的思想历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国走上了解和学习西方道路的背景及目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括李鸿章的主要思想。并分析“地主阶级进行工业化探索所走过的独特发展道路”对中国社会有何积极影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,分析中国近代思潮演变的趋势和总特征。

新文化运动中的启蒙思想对西方文化的了解,已经超越了晚清学习西人“船坚炮利”和“政法制度”的主张,提升到学习“思想文化”的层面。……他们对于新文化的介绍,特别是强调民主与科学的重要,致使以西学为主的新文化俨然有取旧文化而代之的趋势,引起一些传统学者的极度关切。他们以其深厚的旧学造诣,讲学著述,阐释传统文化的要义,展现出足以适应时代需要的新精神,重新换回对旧文化的信心,也在新文化运动中产生重要的制衡作用。

——中国香港版高中历史教科书

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国人学习西方的历程。

(2)根据材料并结合所学知识,评述“传统学者”在新文化运动中的表现。