材料一

材料二 在对辛亥革命失败原因的痛苦反思中,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,“欲图根本之变革”,必需改变国民性,必须发动一场思想运动,使人们从封建思想的束缚中解放出来。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)据材料一并结合所学知识,指出图中人物为救亡图存进行的探索及共同结果。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出人们发动的这场“思想运动”的原因及主要内容。

材料一 宋代知识分子人数众多,在社会上形成势力,他们作为政治上的一支独立力量有十分明显的表现。宋代由于积贫积弱,社会问题很多,一部分知识分子有感于形势严重,以天下为己任,奋起而挽救危亡。范仲淹提出传唱千古的口号“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,而王安石变法更以“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神,力求把变法革新进行到底。朱熹认为汉高祖、唐太宗都是假仁义以遂其私欲,有一定的反对君主独裁的精神。陈亮认为,生民之初,君主是人民推举出来的,应该为人民办事。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 以林则徐 、魏源为代表的士大夫,提出了“师夷长技以制夷”的时代命题。虽遭遇举国冷遇的困境,却影响了后世国人对救国真理的探索过程。李鸿章受“师夷长技”思想的启发,开启了近代化的历史征程。面对甲午战败,梁启超等人更是“以敌为师”,他在《戊戌政变记》中将变法看作是国人为挽救民族危亡不断尝试的结果,认为林则徐等“师夷长技以制夷”之说是变法的萌芽。甲午战败后“朝野乃知回法之不足侍”,于是“言变法者乃纷纷”,从而促成“天下人士咸知变法,风气大开矣”。戊戌政变后的清末新政“不仅继承了洋务运动的事业,而且也继承了百日维新的事业”,当孙中山领导的辛亥革命推翻清王朝的时候,它同时又保留和完善了这一部分改革的成果。辛亥革命后,面对社会乱象,孙中山继续为革命事业奔走号呼。陈独秀也将新文化看作是国人救国方案和思想启蒙不断走向成熟的结果,认识到“价值观才是根基。没有多数国民之价值观念的转变,共和制度就成了无本之木”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代知识分子挽救社会危机的思想行动及其产生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括近代前期国人探索救国之路的特点。

材料一1866年年底,奕䜣奏请在同文馆内增设天算馆,招收30岁以下的正途士人(秀才、举人,进士、翰林)。这一建议,本是洋务事业发展之后的题中应有之义……大学士倭仁说:立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 梁启超说:吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要集大成,在变官制……御史文悌说:若全不讲为学为政本末,如近来《时务知新》等报所论,尊侠力,伸民权,兴党会,改制度,甚则欲去跪拜之礼仪,废满汉之文字,平君臣之尊卑,改男女之外内,直似只须中国一变而为外洋政教风俗,即可立致富强,而不知其势小则群起斗争,招乱无已,大则各便私利,卖国何难。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 陈独秀在《旧思想与国体问题》中指出;这腐旧思想布满国中,所以我们诚心巩固共和国体,非得将这班反对共和的伦理、文学等旧思想,完全洗刷得干干净净不可……五四运动前后,文化保守主义者主要关心的并不是传统的纯洁性,而是如何在外来刺激的深远变革中保持民族文化的特色,一方面并不排斥学习外来文化,另一方面则强调不忘本土文化的地位,这成为文化保守主义的最低纲领。

——摘编自俞丽君《关于五四新文化时期中西文化论战的思考》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳晚清保守势力反对学习西方的理由及晚清时期学习西方的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,简要评价新文化运动对中国本土文化的影响。

(3)综合以上材料,谈谈你对近代中国思想论战的认识。

材料 第一期先从器物上感觉不足。 这种感觉,从鸦片战争后渐渐发动,到同治年间借了外国兵来平内乱,于是曾国藩、李鸿章一班人,很觉得外国的船坚炮利,确是我们所不及。对于这方面的事项,觉得有舍己从人的必要。第二期是从制度上感觉不足。自从和日本打了一个败仗下来,国内有心人,真像睡梦中着一个霹雳,因想道堂堂中国为什么褒败到这田地,都为的是政制不良。第三期便是从文化根本上感觉不足。

——摘编自梁启超《五十年中国进化概论》

根据材料并结合所学知识,围绕“近代中国人向西方学习的历程”拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

材料一 18140年,西方列强用坚船利炮轰开了清王朝的大门,面对这一“数千年未有之变局”,中国的思想界受到了强烈的震撼。在第一次片战争期间,以类自珍、林则徐为代表的地主阶级改革派的有识之士,便率先提出了经世致用思想,19世纪60-90年代,为了挽救清政府岌岌可危的命运,以曾国藩、李鸿章为代表的官僚士大夫们产生了应变的思想,洋务思潮应运而生。甲午战后,为了救亡图存、抵御外辱,维新志士们奔走呼号、宣传变法图强,使维新思潮在中华大地迅速传播开来。20世纪初,资产阶级革命思想取代改良思想成为时代思潮的主流。辛亥革命后的社会剧变促使散进的知识分子深刻地认识到救亡的根本出路在于扫除人们头脑中的封建愚昧,这样以“科学”“民主”为旗帜的启蒙运动以及后来的社会主义思朝,将中国思想界的注意力引向了更深的层次、

——摘编自刘爱华《中国近代社会文化思潮的演变及其特征》

材料二 一些目光敏锐、思想激进的知识分子意识到:单纯的政治革命尚不足以救治中国,原因在于多数国人思想守旧,迷信盲从,无独立性,无自觉心,立宪政治而不出于多数国人之自觉、多救国民之自动,与封建政治、奴隶政治没有两样。因此、若想保住共和制度、实现真正民主,应该首先培养国民的自觉自动精神。而要做到这一点,就必须大カ宣传现代文明意识,批判传瓴文化中的腐朽观念。…对于儒家本身所批判的也主要是其中的纲常礼教观念。至于孟子的“富贵不能淫,贫不能移,威武不能屈”之语,勤、俭、廉、洁、诚、信等价値观念,以及儒家的“大同”理想等常为新文化运动发起者们借用他们的潜意识里存在看道德价值取向,借思想解决问题的行为方式取向。

——摘编自史仲文胡晓林《中国全史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国主要社会思潮出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新文化运动批判儒学的意图及特点。

材料 一部中国近代史,同时也是一部中西文化全面交锋、对抗、排拒、吸取、融合的历史,一部中国对西方文化的认识逐步深入、全面的历史。梁启超在1923年就概括了中国近代学习西方的过程。他认为,中国近代学习西方经历了三个时期:第一期一一“先从器物上感觉不足”;第二期一一“从制度上感觉不足”、第三期一一“从文化根本上感觉不足”。而第三个时期涌现了大量的思想成果。西方的各种社会主义思潮也纷纷涌入中国,通过反复比较、分析鉴定,中国找到了自己的出路,接受马克思主义作为革命的指导思想。五四运动以后,马克思主义开始和中国革命实际相结合,使中国革命逐步走向成功。

——摘编自郝振君《中国近代西学东渐的主要成就及经验教训》

根据材料并结合所学中国近现代史相关知识,自选角度拟定一个论题并进行简要阐述。(要求:论题明确,论证充分,史论结合。)

材料一 我国教育发源很早,夏朝就有了称为“序”的教育机构。西周形成了“学在官府”的教育制度。春秋战国私学兴起,开始了后世官学与私学并存的局面。秦朝禁止私学和“焚书坑儒”,使普通教育受到很大摧残。汉代在长安设“太学”并开始“以儒取士”。隋炀帝杨广开创进士科考,唐至宋不断完善科举制。元代在普通国子学之外设立蒙古国子学和回回国子学,促进了多民族文化发展和交流。明清以理学为正统,把八股文作为科举考试的固定格式,大兴“文字狱”。由于控制加强,书院制发展到清代就完全官学化了,导致古代中国教育之路越走越窄。

——摘编自刘瑛《中国古代教育变革大事、特点及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国教育的特点。

材料二 1905年陈独秀到安徽公学任教,开始了他的教育生涯,到五四前后他的教育事业达到顶峰。五四前期(1916—1919年)他高举民主与科学的大旗,提倡个性主义,认为当前的要务是塑造新一代的国民:“欲图根本之救亡,所需乎国民性质行为之改善,见所需乎为国献身之烈士,其量尤广,其势尤迫。”五四后期(1920—1923年)陈独秀运用马克思主义观点来分析教育与经济、政治的关系。他强调教育应建设在社会的需要上面,学校应破除“闭关主义”,向全社会开放。

——摘编自郭秀文《从专注个人到重在社会——陈独秀五四时期教育思想的演变轨迹》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四前后陈独秀教育思想发生了怎样的转变并分析其原因。

材料三 改革开放以来(至2018年前),邓小平指出,教育与生产劳动结合的内容、方法上要适应现代经济和技术的迅速发展;学生参加的劳动要与未来所从事的职业相适应,避免学非所用、用非所学;教育与生产劳动相结合不仅要考虑近期生产建设要求,更要根据现代科学技术发展趋势,有计划地培养社会主义建设专家和劳动后备军。自此,我国学校劳动教育开始从以往偏重体力劳动转向体力劳动和脑力劳动结合;从以往单向度适应现有生产劳动水平转向面向未来引领劳动发展;从重劳动转向重教学、重实践。服务学生素质发展、服务社会主义现代化建设,成为这一时期劳动教育的主旋律。

——摘编自刘向兵、曲霞《党史百年历程中劳动教育的功能及其实现》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括改革开放时期劳动教育发展的趋势及其原因。

材料 民国初年,在“实业救国”“科学建国”思潮的推动下,留学美欧的青年学子大多选择学习机械工程、采矿冶炼等专业,走上“科学救国”之路。留美学界先后创立中国科学社(1915)、中国工程学会(1922)等科学学会,创办《科学》期刊,大力倡导科学救国。1915年《科学》杂志在发刊词中,全面论述了科学的强大威力,旗帜鲜明地指出:“世界强国,其民权国力之发展,必与其学术思想之进步为平行线,而学术荒芜之国无幸焉”。这一看法,正切合了文化革命与文化建设的需求,在一定程度上成为以《新青年》为旗帜的新文化运动的先导。与此同时,随着欧战的爆发,特别是大战显示的巨大破坏力,微博也使得部分国人对西方文明、对科学的认知发生了转变。国内知识界逐渐形成一个质疑科学功用与价值的“反科学”思潮。以梁启超为代表的部分知识分子认为,以科学精神为核心的西方文明,是战争的“罪魁祸首”,所谓“欧洲三百年科学,尽作驱禽食肉看”(严复,1918)。对此,中国科学社创办人任鸿隽指出,微博在充分享受科学益处的西方,“科学在性质上、组织上,皆有扩充之势,无畏缩之兆”。1924年《科学》杂志发表社论指出,“科学之为科学,自有其本身之价值,不因物质文明之有无而增减。……人自无良,何预科学,因噎废食,窃为国人所不取也”。

——摘编自张剑《近代中国“科学救国”思潮的演进》

(1)根据材料并结合所学知识,简析民国初年“科学救国”思潮形成的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,对20世纪20年代关于“科学救国”的争论进行评述。(要求:提出看法,史论结合,逻辑清晰)

材料一 世界上率先进入近代化过程的国家非英国莫属。15、16世纪伴随着西欧的文艺复兴运动和新航路的开辟,海洋成为通向世界的海洋,东西半球开始互相连接,漫长的全球一体化肇始于斯。16世纪亨利八世宗教改革,切断了英国与罗马教廷的从属关系,60年代传入的清教适应了新兴资产阶级的追求财富、谋利的愿望,促进了经济发展与资本的积累,为社会的定势发展提供了一个有力的砝码。17世纪中期,政治领域的大变动凸显,矗立数百年的封建制度轰然倒塌。新生产力的代表资产阶级和新贵族登上政治前台,分享政治权力,参与国家管理。18世纪六七十年代,场看不见硝烟的经济革命在英国开端。到19世纪三四十年代初步建立了以纺织、冶金、煤炭、机器制造和交通运输业为支柱的全新的国民经济体系,工业压倒农业,农业国成为工业国。这一根本变化奠定了英国成为世界霸主的物质基础,近代化初步实现。

摘编自齐涛主编《世界通史教程·近代卷》

材料二 中国人对近代化的追求,到19世纪60年代的洋务运动迈出了近代化历程的第一步。这次运动开始引进西方先进的生产技术和科学文化,并模仿资本主义的生产模式开办新式企业。继洋务运动之后而兴起的近代化运动是戊戌维新运动。这次运动提出了“兴民权”、“开制度局”、“君民共主”的政治主张。1912年中华民国的成立标志着中国近代化历程进入了新阶段,虽然辛亥革命并未真正实现其建立资产阶级共和国的目的,但是它使中国在资本主义化的道路上前进了一大步。1915年新文化运动高举“民主”和“科学”两面旗帜,使中国的近代化运动发展到一个新的水平。此后,随着中国共产党领导下的民族民主革命运动的兴起,更使中国的近代化产生了新的模式,开始了社会主义模式与资本主义模式交替,并逐渐取代资本主义模式的过程。

-----摘编自虞和平《试论中国近代化的概念涵义》

请回答:

(1) 根据材料一,结合所学知识概括英国近代化的基本历程并分析英国率先步入近代化的条件。

(2)根据材料一、二,结合所学知识分析与英国近代化历程相比中国近代化的不同之处及不同的原因。

(3)根据材料一、二,结合所学知识对“近代化”这一重要历史概念做出科学解释。

材料一 1840年,中国以“陈腐世界的道义原则”对抗英国“现代的社会”,最终英国的大炮轰掉了千年以来中国皇帝的权威。至咸同年间(1851—1875年),面对“发捻交乘”的“心腹之宴”,俄国“蚕食上国之志”带来的“肘腋之患”,英国“志在通商”带来的“肢体之患”,“华民生计,皆为所夺”的洋货之患,清政府举步维艰,著名学者辜鸿铭曾形容“清廷如一丛病之躯,几难著(着)手”。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》等

材料二

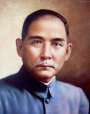

曾国藩 康有为 孙中山 陈独秀

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,简析晚清犹如“一丛病之躯”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出图中人物在探索国家出路上进行了哪些实践?

(3)综合以上材料,概括近代中国人民学习西方、探索国家出路历程的趋势。