| A.传统文化的影响根深蒂固 | B.反封建的启蒙任务已完成 |

| C.无产阶级取得了政治权利 | D.马克思主义在中国的传播 |

2 . “西学东渐”是指西方自然科学和人文学术向中国传播的历史过程。

阅读材料,回答下列要求。

材料一从晚明时期到清期中期,约有500名耶稣会士来华,中国人从他们那里学到了大炮铸造法、历法、绘图、算术、天文、几何等西方文明,这为中国提供了使其自身现代化的机会。但这一缕微弱之光只在一小部分较进步的中国士大夫中隐约闪亮,中国的士大夫总体上对自己的文化遗产自负非凡,以至不承认需要吸收外来学识。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二就是没有西学东渐的事实,中国社会,慢慢儿也要从根本上的变动的;不过变得慢些,又不是现在这种变法罢了……至于具体的办法,要提出方案,却不是一时办得到的事情。恰好这时候,西学东渐,和西洋人的社会渐渐地接触多了,关系密了;始而认识它的社会,和我们的组织不同;继而认识它的那种组织,我们实在不可不仿效。于是改革之事,就起了轩然大波。

——吕思勉《中国通史》

材料三鸦片战争后,面对西方文化的冲去,中国士大夫对待中西文化的首先反应是“中体西用”的思维模式.尽管“用”的内涵由器物层面到制度层面不断变化,但“体”的内涵却岿然不动,这种思维模式虽然坚持了文化的民族性,但于现实都无禆益。五四新文化运动高举“科学”和“民主”的大旗,引起了思想观念的变革,“中体”的堤坝被冲破,“西化”思维模式出现。……近代中国,面对中西文化的碰撞,中国的仁人志士在问“中国向何处去”的同时,也在思考“中国文化向何处去”的问题,各派代表都提出不同的思维模式来解决这一问题,试图会通中西。

——摘编自刘尚明《近代中西方传统文化现代化的两条途径及其反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时中国大部分士大夫对待中西方文化交流的态度及其原因。

(2)材料二的作者认为近代中国社会变革的主要因素有哪些,结合所学知识,分析20世纪初的“轩然大波”对当时中国社会的政治和思想方面产生的巨大影响。

(3)根据材料三,概括鸦片战争后中国仁人志士思维模式的特点,分析该特点产生的原因。

| A.俄国十月革命 |

| B.中国共产党的成立 |

| C.五四运动 |

| D.马克思主义社团的出现 |

请回答:

(1)魏源和梁启超基本思想分别是什么?

(2)说明维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。

(3)新文化运动对近代中国思想解放的影响有哪些?

(4)在中国率先举起社会主义旗帜的是谁?《新青年》杂志的内容在五四运动后有了

什么变化?

| A.第一次世界大战的爆发 | B.新文化运动的兴起 |

| C.社会主义由理想变成现实 | D.五四爱国运动爆发 |

材料一:我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

——邓小平《在中共十二大开幕式上的讲话》

材料二:史学界认为:“任何文化都是由外在物质、中间理论与制度、内部心态三个层次构成的有机体。当两种文化接触时,首先容易相互发现的,是外在的物质层面;习之既久,渐可认识中间的理论和制度;最后方能体味各自的核心即心态层面。”近代前期中国人对西方的认识正是走过了这样的历程。

请回答:

(1)概述中国近代前期中国人学习西方、寻求变革的思想历程(派别及思想)。

(2)就近代中国学习西方“物质层面、制度层面、心态层面”的历史事件各举出一例。

(3)“心态层面”的主要内容后来发生了什么变化?

7 . 古代中国儒学长期处于独尊地位,近代中国文化结构有了重大变化。阅读下列材料,回答问题:

材料一史学家顾颉刚说:“秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的制裁;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的引诱。”

——《中国历史众生相》

材料二晚清思想潮流与清代中期迥然有别……学术界由一枝独秀(汉学)转向多派并存……在这一转变过程中,晚清士人的学术视野也较以前宽广得多,打破了传统的界限,而开始了对西学的研究。

——徐中约《中国近代史》

材料三1915年《新青年》的创刊以及因此而兴起的五四新文化运动,则进一步改变了中国文化的一元结构……西方文化在五四新文化运动期间有了进一步的传播……《新青年》创刊对中国文化从一元走向多元的另一重大贡献,即是对儒家思想的批判……使人们从儒家思想的禁锢中解放出来,促进了多元思想格局的出现。

——郑大华《<新青年>创刊与中国近代的文化走向》

请回答:

(1)材料一中提到的秦始皇和汉武帝为统一思想采取的措施分别是什么?这两种不同做法产生的影响如何?

(2)据材料二,概括晚清时期中国文化的走向,请结合洋务思想加以说明。

(3)据材料三,归纳《新青年》创刊对中国文化的重大贡献。结合所学知识,列举五四新文化运动期间“西方文化有了进一步的传播”的表现.

(4)综合上述材料和所学知识,我们可以从中国近代的文化走向中得到怎样的启示?

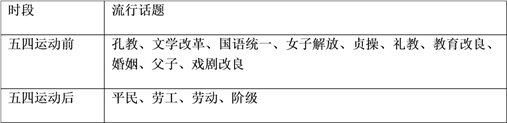

| A.思想启蒙运动已失去社会价值 |

| B.救亡图存成为中国各阶级共识 |

| C.思想运动的发展体现时代要求 |

| D.民主科学的理念已经深入人心 |

材料一 清朝乾隆皇帝致英王信:“咨尔国王(指英王),远在重洋,倾心向化,……天朝抚有四海……德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。”

——摘自《清实录》

材料二 随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——罗志田《走向世界的近代中国》

材料三 “共产主义之为物,在今日全世界上已成为无产阶级全体的救时良方。……我们不宜人云亦云,误认中国尚须守着那机械式的变化,尽量接收那流毒西方未已的资本主义。赶机会,图改良,在欧美已暴露了他的无能,我们也不必来走这条死路。”

——周恩来《共产主义与中国》(1922年8月)

(1)概括材料一中乾隆帝的“世界观”。依据材料二并结合所学知识分析中国人从“夷务”到“洋务”再到“时务”转变的原因。

(2)根据材料三,说明20世纪20年代初先进中国人的世界观发生了怎样的转变?这种转变给中国历史进程带来怎样的影响?综上分析中国人“世界观”的转变轨迹。

①孙中山“三大政策”的确立

②国人对十月革命认识的深入

③早期共产主义者的贡献

④国人对中国革命道路的反思

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①③④ |

| D.①②④ |