材料一 中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被山脉、沙漠、辽阔的太平洋所隔绝.这种隔绝的意义在于,它使中国人能在更少面临外来入侵的情况下,发展自己的文明。那里的土壤和气候条件结合的很好,能供养数量可观的人口。汉朝拥有5950万人,明朝时1亿多,超过当时整个欧洲的人口。到19世纪中叶,中国的人口已激增到4亿以上。由于人数上的优势,他们总能同化或者驱逐入侵者。中国还存在着最古老的商朝的书面语,这种共同的书面语是为中国提供统一性和历史连续性的一种重要力量。与书面语有关的,是非凡的国家考试制度——科举制。他们通过考试、品评人才的优劣,为政府机构配置文官。征召有才之人较之西方所依靠的法律和制度.能更好地解决国家的种种问题.促成中国文明内聚性的还有儒家学说的道德准则、文学和思想的遗产。

——摘编白美国斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 四千年中中国人发展起一个独特的自治社会。这一社会以农业为基础,由地主和官僚统治。这一自给自足、自满自足的社会认为世界上其他社会都是低下的、从属的社会,从1514年开始葡萄牙人、荷兰人、英国人陆续来到中国,中国人坚决避免同所有这些入侵者亲近,他们将贸易关系限制在少数几个港口,拒绝在完全平等的基础上建立外交关系。

19世纪中期到19世纪末,中国遭受了三次灾难性的战争,这迫使中国人重新评价自己的传统文明.其结果是入侵和反入侵的连锁反应:它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。

——摘编白美国斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

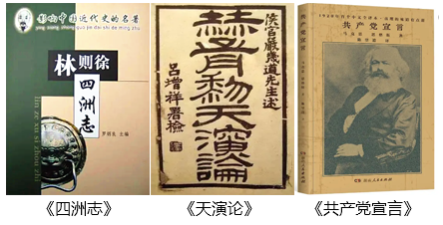

材料三 1917—1923年的思想革命,代表了中国对西方冲击的第三阶段回应,这一阶段的思想觉醒,标志了从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。但它的主要成功,在于引进了西方的思想和摧毁了中国的传统,而不是创造了新的思想体系和新的哲学学派。

——摘自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一,概括中国文明未曾中断的原因?

(2)根据材料二,近代中国人对传统文明的认识有何变化?结合材料和所学知识,分析认识变化的背景。

(3)据材料三结合所学知识,指出这一阶段促使民众思想觉醒的西方思想及典型事件,并概括中国近代思想变化的特点。

材料一 历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。……一些理论观点和学术成果可以用来说明一些国家和民族的发展历程,在一定地域和历史文化中具有合理性,但如果硬要把它们套在各国各民族头上、用它们来对人类生活进行格式化,并以此为裁判,那就是荒谬的了。对国外的理论、概念、话语、方法,要有分析、有鉴别,适用的就拿来用,不适用的就不要生搬硬套。

——习近平《加快构建中国特色哲学社会科学》

材料二 美国史学家戴福士认为,从明末至今,中国一直承受着巨大的外来压力,特别是现代化西方的压力。欧洲的文化冲击波——从17世纪的基督教到19世纪的马克思的社会主义,可谓连绵不绝。中国分别从西方、西方化了的日本和美、苏引进了不同的思想模式以改造自身的文化。但是戴福士仍然认为,中国的历史处于自身与西方都无法轻易改变的胶着状态,中国在19世纪和20世纪的经历,与其说是一种“大过渡”,毋宁说是一种以文化的延续和变化的继承模式进行的“大强化”。

——摘编自张晨怡《中国近代文化十二讲》

完成下列要求:

(1)概括材料一的主要观点。

(2)据上述材料并结合所学知识,围绕近现代中国文化的“延续和变化”这一主题提出观点并论述(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)。

材料一:

明朝后期开始,利玛窦、汤若望等欧洲传教士先后来华,与徐光启等到人合作,开展翻译活动,把欧洲的天文、数学、地理和水利等近代科学技术介绍到中国,把儒学的《大学》《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。

材料二:19世纪60年代,清政府陆续设立培养翻译人才的学校和译书机构。90年代中期,梁启超收集部分已译西书目录,按西学、西政等编成《西学书目录》,并指出:“国家欲自强,以多译西书为本。”

材料三:17-18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。法国的伏尔泰在《风俗论》指出....人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。……他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地(把他的学说)称为“儒教”,其实他并没有宗教,……孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。”

材料四:

请回答:

(1)据材料一概括明末清初翻译的内容。对比材料一、二,说明19世纪中后期翻译活动出现的新变化。

(2)依据材料一、三,指出17~18世纪欧洲出现“中国热”的原因。概述伏尔泰笔下的中国形象并分析其目的。

(3)结合材料四和所学知识说明中国近代译书活动产生的影响。

材料一 皇帝敕谕英吉利国王知悉,咨尔国王(指英王),远在重洋,倾心向化……天朝抚有四海……德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。

——魏源《海国图志》

洪惟我大皇帝,抚绥中外,一视同仁,利则与天下公之,害则为天下去之,盖以天地之心为心也。贵国王累世相传,皆称恭顺。

——林则徐《拟谕英吉利国王檄》

材料二 随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要性。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,接受了以强弱分文野的新观念。这类因对抗性互动而产生的概念转移,急剧而彻底地改变了国人对西方的认知:从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——摘编自罗志田《走向世界的近代中国——近代国人世界观的思想谱系》

材料三 共产主义之为物,在今日全世界上已成为无产阶级全体的救时良方……我们不宜人云亦云,误认中国尚须守着那机械式的变化,尽量接收那流毒西方未已的资本主义。赶机会,图改良,在欧美已暴露了他的无能,我们也不必来走这条死路。

——周恩来《共产主义与中国》(1922年8月)

(1)根据材料一,概括鸦片战争前清朝君臣的“世界观”。

(2)对比材料一,概括材料二中中国人对于世界的认知发生了怎样的变化。结合所学知识,分析变化产生的原因。

(3)根据材料三,说明20世纪20年代初先进中国人的“世界观”发生了怎样的变化。这种转变给中国历史进程带来怎样的影响?

材料一 经世致用是湘学的精神特质之一,作为中国传统儒学文化的重要组成部分,湘学反对空谈道德心性,主张经世致用,提倡实事实功之学。近代湘学的辉煌是以魏源作为开端的。魏源(1794-1857),湖南邵阳人。作为近代“睁眼看世界”的中坚力量,鸦片战争之后,魏源的经世致用思想有了新的发展。一方面魏源在相关论述中增加了有关夷情夷事的内容,经世致用思想由封闭走向开放,开始挑战华夷观念。另一方面,魏源主张发展近代工商业。当外国商品挟着坚船利炮之威涌入中国、大量白银流走之时,魏源的经济思想由战前“重本抑末”观念发展为“本末并重”“缓本急标”观念。从魏源开始,一大批湘学人物进行创新与革命,对中国近代化的开启与突国产生深远影响。

材料二 爱国主义是中国传统文化的核心价值取向之一,也是湘学精神的精髓.湘学自孕育开始,爱国主义的价值取向就已经产生,“忠君”是一直贯穿在传统湘学发展过程中的红线。湘学发展到“千年之奇变”的近代,作为湘学核心价值取向的“爱国主义”精神,其内涵也发生了微妙变化,从传统湘学的“忠君爱国”观念转向近代湘学的“爱国图强”精神。魏源提出“师夷制夷”以图“富国强兵”之后,曾国藩、谭嗣同、黄兴、匡互生……一次又一次掀起近代湘学史上爱国图强运动的浪潮,在一定程度上成就了近代湘学的辉煌。时至今日,湘学精神早已积淀为中华民族精神的一部分,成为涵养社会主义核心价值观的文化基因,成为激励无数中华儿女在“中国梦”民族复兴道路上改革创新、开拓进取的力量之源。

——以上材料选自《魏源与湘学演进:中国近代化的开启与突围》

请回答:

(1)根据以上材料,概括指出湘学精神的内涵。

(2)结合时代背景,说明湘学人物如何践行湘学精神的?

(3)你从湘学人物推动中国近代化的过程中得到了什么认识?

材料一 19世纪中期,中国官绅承受西方所加的冲击,并被迫采取应变的对策。19世纪后半期,中国先知先觉之士认识到中国正面临数千年来一个巨大的变局,将产生一个从所未见的创新机运。

——摘自王尔敏《中国近代思想史论》

材料二 甲午战后的几年,是中国思想界的一个很重要转折期,从这时开始,中国才比较正规地迈进到自觉理智地向外国学习的历史进程。国人对西学的领悟从感性的“力”的浅层次,深入到理性的“智”的层次,并进而引起了西方思想文化和中国传统思想文化的第一次大融合。

——摘自袁行霈等主编《中华文明史》第四卷

材料三 1917~1923年的思想革命,代表了中国对西方冲击的第三阶段回应,这一阶段的思想觉醒,标志了从传统的中国基础向完全西化的进一步转变。但它的主要成功,在于引进了西方的思想和摧毁了中国的传统,而不是创造了新的思想体系和新的哲学学派。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出19世纪中期,官绅为应对“变局”提出的策略;19世纪后半期,先知先觉之士抢抓“新机运”的表现,以此判新时代的主题。

(2)据材料二并结合所学知识,分析国人对西学的领悟由感性到理性转变的原因;指出西方思想文化和中国传统思想文化第一次大融合的成果,并说明时代赋予先进知识分子的新的历史使命。

(3)据材料三结合所学知识,指出促使民众思想觉醒的介质及典型事件。综合上述材料,概括中国近代思想变化的特点。

材料一 有天地开辟以来未有之奇惯,凡有心知血气,莫不冲冠发上指者,则今日之以广运万里地球中第一大国而受制於小夷也。……据英人地理全志稽之,我中华幅员八倍於俄,十倍於米,百倍於法,二百倍於英,地之大如是•五洲之内,日用百需,无求於他国而自足者,独有一中华。……而今顾腼然屈於四国之下者,则非天时、地利、物产之不如也,人实不如耳。

——冯桂芬《校邠庐抗议》(1861年)

材料二 清朝乾隆皇帝致英王信:“咨尔国王(指英王),远在重泽,倾心向化天朝抚有四海……德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。”

——摘自《清实录》

随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,接受了以强弱分文野的新观念。这类因对抗性互动而产生的概念转移,急剧而彻底……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——罗志田《走向世界的近代中国》

材料三 “共产主义之为物,在今日全世界上已成为无产阶级全体的救时良方我们不宜人云亦云,误认中国尚须守着那机械式的变化,尽量接收那流毒西方未已的资本主义。赶机会,困改良,在欧美已暴露了他的无能,我们也不必来走这条死路。”

——周恩来《共产主义与中国》(1922年8月)

材料四 过去60年,中国对于世界的看法,……是沿着一条螺旋轨迹不断向前迈进,由相对简单逐渐走向相对成熟。具体而言,中国的“世界观”的发展与变化可以清晰地分为三个阶段:第一个阶段是上世纪50~60年代,……对外部世界保持高度警戒;第二个阶段是70~80年代,……加快走向对外开放:第三个阶段是世纪之交的前后10年,形成“和谐世界”的理念。

——江涌《从对立到统一:中国世界观60年巨变》

(1)据材料一,作者所说“奇愤”因何事件而起?概括作者的主要观点。据材料并结合所学知识,分析该观点产生的原因。

(2)根据材料二,说明鸦片战争前、后中国人对于世界的认知发生了怎样的变化?结合所学知识,分析变化的原因。

(3)根据材料三,说明20世纪20年代初先进中国人的“世界观”发生了怎样的转变?这种转变给中国历史进程带来怎样的影响?

(4)根据材料四,概括新中国成立以来“世界观”变化的特点及其原因。

| A.十月革命胜利影响 |

| B.知识分子的觉醒 |

| C.社会主义成为主流 |

| D.社会性质的变化 |

材料一 (清乾隆帝致英王信)“咨尔国王(指英王),远在重洋,倾心向化,……天朝抚有四海……德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。”

——摘自《清实录》

材料二 嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书“夷”字。——中英《天津条约》第五十一款广东在籍侍郎罗惇衍在《天津条约》签订后,在奏疏中诉说当地“人心愤夷已极,而地方官自夷人入城以来,每讳言夷务,甚至文移公牍,称夷务为洋务,又称为外国事件,不敢斥言夷字。”

——虞和平《从“夷务”到“洋务”》

材料三 “共产主义之为物,在今日全世界上已成为无产阶级全体的救时良方。……我们不宜人云亦云,误认中国尚须守着那机械式的变化,尽量接收那流毒西方未已的资本主义。赶机会,图改良,在欧美已暴露了他的无能,我们也不必来走这条死路。”

——周恩来《共产主义与中国》(1922年8月)

材料四 过去60年,中国对于世界的看法,……是沿着一条螺旋轨迹不断向前迈进,由相对简单逐渐走向相对成熟。具体而言,中国的“世界观”的发展与变化可以清晰地分为三个阶段:

第一个阶段是上世纪50~60年代,……对外部世界保持高度警戒;第二个阶段是70~80年代,……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交的前后10年,……形成“和谐世界”的理念。

——江涌《从对立到统一:中国世界观60年剧变》

问题:

(1)概括材料一乾隆帝的“世界观”。

(2)概括材料二中国人对世界的新认识,并简要分析原因。

(3)指出材料三先进中国人“世界观”的新转变。

(4)根据材料四,例举新中国“世界观”发展第三阶段,中国政府为践行“和谐世界”理念所作的努力。

(5)综合上述材料,谈谈你对近代以来先进中国人“世界观”转变的认识。

阅读材料回答问题。

材料一 清朝乾隆皇帝致英王信:“咨尔国王(指英王),远在重洋,倾心向化,……天朝抚有四海……德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有。”

——摘自《清实录》

(1)根据材料一,概括清朝前期君主的“世界观”。

材料二 随着西学东渐,近代中国人逐渐认识到与外国交往的重要。在一系列战败之后,中国读书人逐渐被战胜者改变了思想方式,……对西方的认知,也从“夷务”到“洋务”再到“时务”,由贬义的“夷”到平等的“西”再到尊崇的“泰西”。说是天翻地覆的转变,也不为过。

——罗志田《走向世界的近代中国》

(2)结合材料二分析中国人从“洋务”再到“时务”转变的原因。

材料三 “共产主义之为物,在今日全世界上已成为无产阶级全体的救时良方。……我们不宜人云亦云,误认中国尚须守着那机械式的变化,尽量接收那流毒西方未已的资本主义。赶机会,图改良,在欧美已暴露了他的无能,我们也不必来走这条死路。”

——周恩来《共产主义与中国》(1922年8月)

(3)从材料三看,说明20世纪20年代初先进的中国人的世界观发生了怎样的转变?这种转变给中国历史进程带来了怎样的影响?

材料四 过去60年,中国对于世界的看法,……是沿着一条螺旋轨迹不断向前迈进,由相对简单逐渐走向相对成熟。具体而言,中国的“世界观”的发展与变化可以清晰地分为三个阶段:第一个阶段是上世纪50~60年代,……对外部世界保持高度警戒;第二个阶段是70~80年代,……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交的前后10年,……形成“和谐世界”的理念。

——江涌《从对立到统一:中国世界观60年剧变》

(4)结合所学知识,说明在“第三个阶段”中国政府在“和谐世界”理念指导下采取了哪些措施?

(5)综合上述材料,分析中国人的“世界观”的转变轨迹。