1 . 1977年,我国各大专院校录取新生27.3万人,至1988年高校在校生总规模达206万人,2001年增长至719万人,在此期间,高等职业教育和各种形式的成人高等教育的入学人数也有很大增长。由此可知

| A.社会对专业人才的需求得到了解决 | B.恢复统一高考制度促进了高等教育的普及 |

| C.人才选拔制度的改革适应了经济社会的发展 | D.高等教育实现了与生产劳动相结合 |

您最近一年使用:0次

2020-12-05更新

|

3934次组卷

|

85卷引用:安徽省阜阳市临泉县第一中学2016-2017学年高二下学期学科竞赛历史试题

安徽省阜阳市临泉县第一中学2016-2017学年高二下学期学科竞赛历史试题安徽省滁州市定远县民族中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题安徽省马鞍山市第二中学2019-2020学年高二下学期开学测试历史试题2017年全国普通高等学校招生统一考试历史(全国卷2精编版)2018届衡水名师原创历史专题卷:专题十六《现代中国的科技、教育与文学艺术与19世纪以来的世界文学艺术》山东省宁阳县第四中学2017-2018学年高二12月教学质量检测历史试题河北省唐山市开滦第二中学2017-2018学年高二12月月考历史试题山东省青岛市西海岸新区胶南第一高级中学2017-2018学年高二上学期第二次月考历史试题学易试题君之K三关2017-2018学年人教版高二历史第21课 现代中国教育的发展黑龙江省大庆中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题内蒙古赤峰二中2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题重庆市求精中学高2017--2018学年高二下学期开学考试历史试题广东省湛江市第一中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试卷云南省中央民大附中芒市国际学校2017-2018学年高二上学期末考试历史试卷山东省临沂市第十九中学2017-2018学年高二下学期收心考试历史试题【全国百强校】河北省武邑中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)《考前20天终极攻略》-5月26日 现代中国科技、教育与文学艺术(已下线)《高频考点解密》—解密31 现代中国的科技、文化教育的发展【全国百强校】西藏自治区拉萨中学2017-2018学年高二下学期第八次月考历史试卷2019届高三高考真题训练——必修三专题四20世纪以来中国重大思想理论成果专题五现代中国的文化与科技2018秋岳麓版高中历史必修三习题:单元检测卷六【全国百强校】北京市中央民族大学附属中学2019届高三10月月考历史试题福建省漳平市第一中学2018-2019学年高二年上学期第一次月考历史试题【全国百强校】青海省西宁市第四高级中学2019届高三上学期第二次(10月)模拟文综-历史试题辽宁省阜新二高2017-2018学年高二上学期期末考试历史试卷2019届江苏清江中学高三历史10月月考试题【全国百强校】内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)2018年12月11日 《每日一题》人教必修3-教育的复兴【全国百强校】山东省莱芜一中2018-2019学年高二上学期期中考试历史试题【全国百强校】湖北省沙市中学2018-2019学年高二上学期第六次双周考历史试题【全国百强校】黑龙江省鹤岗市第一中学2018-2019学年高二12月月考历史试题【校级联考】河南省商丘市九校2018-2019学年高二上学期期末联考历史试题(已下线)《2019年高考总复习巅峰冲刺》专题26 现代中国的科学技术与文化教育事业【全国百强校】西藏自治区拉萨中学2018-2019学年高二第六次月考文综历史试题2019年人民版高三复习专题训练 必修三第五单元综合训练重庆第三十中学2018-2019高一下学期期中考试历史试卷2019年人教版高三复习专题训练 现代中国的科技文化教育【全国百强校】内蒙古赤峰二中高中历史必修三第三、第七单元学测试题贵州省贵阳清镇北大培文学校2018-2019学年高二12月月考历史试题江西省吉安市五校2019-2020学年高二上学期第二次联考历史试题吉林省延边第二中学2019-2020学年高二12月月考历史试题黑龙江省牡丹江市海林市朝鲜族中2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题湖南常德市石门县第二中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题(已下线)第32讲 现代中国的科技、教育与文学艺术(练)-2020年高考历史一轮复习讲练测山东省枣庄市2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题2020年新高考政策解读与配套资源-新高考模拟试卷01(天津)云南省曲靖市陆良县联办高级中学2019-2020学年高二下学期入学考试历史试题2020届高三历史4-5月模拟试题汇编-专题23现代中国的科技、教育与文学艺术河北省石家庄市元氏县第四中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题四川省成都市简阳市阳安中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题黑龙江省伊春市伊美区第二中学2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题(已下线)专题07 推理推断类选择题-2020年高考历史选择题高分攻略(已下线)专题05 比较变化类选择题-2020年高考历史选择题高分攻略江西省鹰潭市2020-2021学年高二上学期期末质量检测历史试题云南省普洱市景东县第一中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(全国通用)-考点05中国特色社会主义建设的道路(已下线)备战2021年高考历史纠错笔记-专题13中国特色社会主义经济、文化建设(已下线)备战2021年高考历史临考题号押题(新课标卷)-第31题河北省沧州市河间市第四中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题福建省莆田第二十五中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题备战2022年高考历史一轮复习考点微专题(全国通用版)-专题03选官制度与教育改革2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-课时练24现代中国的科技、教育与文学艺术【上好课】2021-2022学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)-第28课改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就(作业)四川省成都市树德中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题广西桂林市全州高级中学2021-2022学年高二12月月考历史试题高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第10单元改革开放和社会主义现代化建设时期【高考真题】(已下线)【寒假自学课】高二历史寒假精品课(统编版选择性必修3)-第14讲文化传承的多种载体及其发展黑龙江省密山市第四中学2021-2022学年高三上学期第二次月考历史试题青海省西宁市海湖中学2021-2022学年高二上学期期中历史试题重庆市主城区六校2020-2021学年高二上学期期末历史试题专题10 近现代中国思想、科技文化-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题10近现代中国思想、科技文化-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)第21练改革开放以来的巨大成就-2023年高考历史一轮复习小题多维练(新高考专用)四川省乐山市峨眉第二中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题(已下线)专题09改革开放与社会主义现代化建设时期-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)第28课改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就(学生学习清单)-【高效教与学】2022-2023学年高一历史同步精品课件(中外历史纲要上)广东省韶关市新丰县第一中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题史料史实史观史论对点精讲第四单元三维解析选择题第五节推理型选择题云南省红河州开远市第一中学2024届高三上学期开学考试历史试题山西省运城市康杰中学2023-2024学年高二上学期开学考试(暑期返校)历史试题第28课 ·改革开放和社会主义现代化建设的巨大成就之综合国力不断提升·课堂例题陕西省榆林市第二中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题广东省河源高级中学、珠海实验中学、 中山实验中学2024届高三10月月考历史试题(A卷)广东省河源高级中学、珠海实验中学、 中山实验中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

2 . 1977年10月21日,《人民日报》头版头条刊登了“高等学校招生进行重大改革”的报道。这一“重大改革”是

| A.教育领域拨乱反正的重要措施 |

| B.实施“科教兴国”战略的重要步骤 |

| C.贯彻十一届三中全会精神的重要举措 |

| D.贯彻“三个面向”教育方针的具体体现 |

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

2710次组卷

|

47卷引用:2014-2015学年安徽合肥市第168中学高二上期期末历史试卷

2014-2015学年安徽合肥市第168中学高二上期期末历史试卷安徽省赛口中学2018-2019学年高二下学期开学考试历史试卷2014年全国普通高等学校招生统一考试文科综合能力测试历史(北京卷)2015届广东深圳市四校高三8月联考文综历史试卷2015届广东深圳市五校高三联考综测文综历史试卷2015届内蒙古一机一中高三12月月考文科综合历史试卷2014-2015学年黑龙江哈尔滨市六中高二上期期末历史试卷2015届福建福州市第八中学高三第六次质检文综历史试卷2015-2016学年江苏泰兴一中高二上限时训练(二)历史试卷2016届高三新人教版高考热点题型专题15历史试卷2015-2016学年河北石家庄一中高二上期末考试历史试卷2016-2017学年黑龙江哈尔滨六中高二上期中历史试卷文2016-2017年青海师范大学附属中学高二上期中历史试卷2016-2017学年四川省宜宾第三中学高二12月月考历史试卷2016-2017学年河南省西华县第一高级中学高二下学期期中考试历史试卷广西桂林市第十八中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史(文)试题湖南省邵东县创新实验学校2017-2018学年上学期高二创高杯考试历史试题福建省仙游金石中学2017-2018学年高二上学期期中考试历史试题人教版高二历史必修三第21课 现代中国教育的发展同步练习学易试题君之K三关2017-2018学年人教版高二历史第21课 现代中国教育的发展江西省赣州市于都县第三中学、全南县第二中学2017-2018学年高二上学期期末联考历史试题湖南省郴州市2017-2018学年高二上学期期末考试历史(文)试题云南省曲靖市麒麟高级中学2017-2018学年高二下学期月考试卷一历史试题人民版高中历史必修三5.2人民教育事业的发展随堂测试福建省三明市永安第一中学2017-2018学年高三第一次模拟考试文综历史试卷重庆市綦江区东溪中学高2019届高二下第三学月考试历史试题2018秋人教版高中历史必修三第七单元测评2019届高三高考真题训练——必修三专题四20世纪以来中国重大思想理论成果专题五现代中国的文化与科技湖南省郴州市湘南中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史(文)试题河北省承德市第一中学2018-2019学年高二上学期期末考试练习卷历史试题【区级联考】山东省临沂市罗庄区2018-2019学年高二上学期1月月考历史试题内蒙古赤峰市巴林右旗大板三中2018-2019学年高二上学期期末考试历史试卷【全国百强校】江苏省南京市金陵中学2018-2019学年度高二年级第一学期期末考试历史试题山东省烟台第二中学2019-2020学年高二12月冬学竞赛历史试题山东省济南市章丘四中2019-2020学年高二上期第二次阶段测试历史试题湖南省株洲市茶陵县第三中学2019-2020学年高二上学期第三次月考(高考科)历史试题北京市海淀区教师进修附属实验香山分校2019-2020学年高二上学期期末测试历史试题天津市西青区2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题河北省石家庄市第十七中学2020-2021学年高二上学期第一次段考历史试题甘肃省天水市秦安县第一中学2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题(实验班)云南省峨山县第一中学2022届高三3月份考试文综历史试题云南省富宁县第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题云南省开远市第一中学校2021-2022学年高三下学期开学考试文综历史试题专题03 古代中国的思想文化与科技-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)云南省楚雄彝族自治州民族中学2022届高三3月月考历史试题专题03古代中国的思想文化与科技-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)第十单元改革开放和社会主义现代化建设新时期(单元测试)-高中历史备课精品导学案+单元测试(中外历史纲要上)【北京专用】

名校

3 . 新中国成立前,文教、科技和卫生方面的知识分子有200万人左右,到1957年,全国仅教育系统拥有教师的数量就达233.54万人,全国参加业余学校学习的职工共763.2万人,其中扫除文盲78.4万人。这表明新中国

| A.高度重视增强文化软实力 | B.构建了完善的人才培养体系 |

| C.注重新政权意识形态教育 | D.集中力量解决社会主要矛盾 |

您最近一年使用:0次

2020-11-14更新

|

960次组卷

|

18卷引用:安徽省池州市第一中学2020-2021学年高二12月月考历史试题

安徽省池州市第一中学2020-2021学年高二12月月考历史试题清华大学中学生标准学术能力诊断性测试2021届高三11月测试文综历史试题广西钦州市第四中学2020-2021学年高二12月月考历史试题(已下线)2020-2021学年高二历史同步单元AB卷-人教必修3-期末检测卷(B卷提升篇)四川省成都市第七中学2021届高三上学期一诊模拟文综历史试题吉林省长春市榆树市第一高级中学2020-2021学年高二1月月考(期末备考卷B)历史试题2020-2021学年高二历史寒假作业(统编版)-新课练08文化的传承与保护甘肃省庆阳市宁县2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题山西省吕梁市汾阳市2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题湖南省长沙市望城区2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题河南省三门峡市2021届高三上学期期末考试历史试题第14课文化传承的多种载体及其发展同步课时训练-2020-2021学年【新教材】统编版(2019)高中历史选择性必修3(已下线)2021年高考考前20天终极冲刺攻略-历史04山东省济南市济南德润高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题10分钟同步课堂专练-高二历史选择性必修3-第14课文化传承的多种载体及其发展(重点练)【新教材精创】高中新教材同步备课-统编版高中历史选择性必修3-第14课文化传承的多种载体及其发展黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2022届高三上学期期末历史试题第14课文化传承的多种载体及其发展-高二历史课后培优分级练(选择性必修3)

名校

4 . 新中国成立后,于1952年、1956年、1958年、1960年先后形成了四次扫盲运动的高潮。从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。这些扫盲运动

| A.推动了义务教育的普及 |

| B.强化了民众对国家的认同 |

| C.促进高科技水平的提高 |

| D.奠定高校院系调整的基础 |

您最近一年使用:0次

2019-03-03更新

|

1386次组卷

|

13卷引用:安徽省安庆十中2018-2019学年高二下学期第一次月考(开学考)历史试卷

安徽省安庆十中2018-2019学年高二下学期第一次月考(开学考)历史试卷安徽省合肥市第六中学2019年高三10月月考历史试题山西省汾阳市第二高级中学2018-2019学年高二下学期第三次周练历史试题【市级联考】湖南省郴州市2019届高三下学期第二次教学质量监测文综历史试卷【市级联考】湖南省郴州市2019届高三第二次教学质量监测文综历史试题重庆市第一中学2019-2020学年高二上学期期中考试历史试题海南省文昌中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2020届高三上学期期末考试历史试题2020届湖北省黄冈市高三模拟文综测试卷(二)历史试题四川省成都外国语学校2019-2020学年高二下学期开学考试历史试题2020届高三历史4-5月模拟试题汇编-专题23现代中国的科技、教育与文学艺术2020届高三历史4-5月模拟试题汇编-专题21近代中国的思想解放潮流河南省鹤壁市高级中学2020-2021学年高二上学期尖子生联赛调研一历史试题

名校

5 . 改革开放以来,国家教育部门通过高考改革和高校扩招使高等教育获得了迅速发展。2016年,全国各类高等教育在学总规模达到3699万人,高等教育毛入学率达到7%。这说明高等教育

| A.出现了由精英化向大众化转变 | B.建立了较完整的国民教育体系 |

| C.践行了“科教兴国”的发展战略 | D.培养了大批现代化的建设人才 |

您最近一年使用:0次

2021-09-01更新

|

347次组卷

|

20卷引用:安徽省合肥168中学2018-2019学年高二(下)开学历史试卷

安徽省合肥168中学2018-2019学年高二(下)开学历史试卷【全国百强校】吉林省长春外国语学校2017-2018学高二下学期期末考试历史试题【全国百强校】山东师范大学附属中学2019届高三第四次模拟历史试题河南省永城市实验高级中学2018-2019学年高二上学期期中考试历史试卷河北省衡水市安平中学2018-2019学年高二(上)第二次月考历史试卷2019年人教版高三复习专题训练 文化发展史综合训练2020年高考(北师大版)历史一轮复习同步练习卷:现代中国的科技文学艺术与教育广东省珠海市2019届高三9月摸底考试历史试题福建省龙岩市漳平市第一中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试是广东省湛江市2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题山西省朔州市怀仁县大地学校2020-2021学年高二上学期第三次月考历史试题陕西省西安市长安区第一中学2020-2021学年高二上学期第二次月考历史试题新疆乌鲁木齐市第八中学2018-2019学年高二下学期第三次月考历史试题华大新高考联盟2018届高三4月教学质量测评文综历史试题江苏省南通市如皋中学2022届高三上学期开学考试历史试题河南省郑州市河南省实验中学2022届高三上学期期中考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点27近现代中外科学技术、教育与文艺(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第2期)-专题17古今中外科技文艺河南省重点高中2022届高三上学期阶段调研联考(三)历史试题(已下线)复习点09中华人民共和国的成立和中国社会主义现代化的探索-2023年高三历史一轮复习主干知识+重难点综合性学案(通史版)

名校

6 . 1949年,中国高校学习文、法、商、教育等文科的学生占33.1%;到1953年,文科学生的比例降为14.9%;经过1956年前后的进一步调整,这一比例下降为9%;1962年,这一比例最低,仅为6.8%。这一变化说明当时

| A.国民经济计划影响教育布局 |

| B.新中国教育仿照苏联的模式 |

| C.管理人才较多,科技人才缺乏 |

| D.改变了近代重文轻理的现象 |

您最近一年使用:0次

2018-12-05更新

|

1125次组卷

|

16卷引用:2020届安徽省定远县示范高中高三下学期第三次段考历史试题

2020届安徽省定远县示范高中高三下学期第三次段考历史试题【校级联考】广东省茂名市五校联盟2019届高三第一次联考文综历史试题2018—2019学年天津市杨柳青第一中学高二上学期开学考试考卷历史【市级联考】黑龙江省齐市地区普高联谊2019届高三上学期期末考试历史试题海南省儋州一中2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试卷【校级联考】广东省茂名市五校联盟2019届高三高考一模历史试卷云南省德宏自治州梁河县第一中学2018-2019学年高二6月月考历史试题贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨民族高级中学2019年高三上学期第三次强化考历史试题河北省承德市隆化县存瑞中学2019年高三上学期期中考历史试题江西省南昌市第二中学2019-2020学年高二上学期期中考历史试题宁夏石嘴山市第三中学2019年高三12月月考历史试题2020届高三历史3-4月模拟试题汇编-专题23现代中国的科技、教育与文学艺术山西省运城市稷山中学2020届高三上学期第三次月考历史试题河南省鹤壁市高中2020-2021学年高二上学期第四次段考历史试题河南省安阳市汤阴县五一中学2020-2021学年高一5月月考历史试题广西梧州市藤县第六中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题

名校

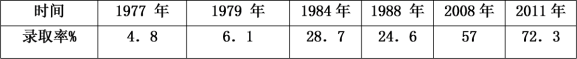

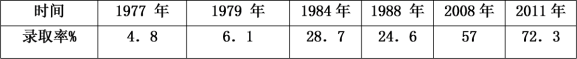

7 . 下表是我国高考录取率(指当年录取人数与报考人数之比)变化情况统计,据此说明我国高等教育

| A.短时期实现全民普及 |

| B.由精英教育发展为大众教育 |

| C.义务教育取得新突破 |

| D.录取率与经济发展相悖改革 |

您最近一年使用:0次

2019-01-22更新

|

768次组卷

|

10卷引用:安徽省安庆市怀宁中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题

安徽省安庆市怀宁中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题【全国百强校】山东省新泰一中2018-2019学年高二上学期期中考试历史试卷【全国百强校】内蒙古集宁一中(西校区)2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题【全国百强校】江西省临川一中2019届高三上学期文科选择题训练历史试题【区级联考】重庆市九龙坡区2018-2019学年高二上学期教育质量全面监测历史试题黑龙江省佳木斯市第一中学2018-2019学年高二下学期开学考试历史试题【市级联考】广东省深圳市学调资源中心2018-2019学年高三第二学期第一次调研测试文综历史试题(已下线)《2019年高考总复习巅峰冲刺》专题26 现代中国的科学技术与文化教育事业(已下线)2019年5月19日 《每日一题》四轮复习—— 每周一测山西省太原市山西大学附中2019-2020学年高二12月月考历史试题

名校

8 . 1954年召开的“全国中学教育会议”上,中央领导指出“学生都想当干部,轻视劳动、轻视劳动人民”,1955年全国文教工作会议决定“有步骤地实施基本的生产技术教育”。这表明当时

| A.劳动价值观念受到轻视 | B.社会主义建设影响教育方针 |

| C.科教兴国战略开始实施 | D.人才培养目标脱离生产实际 |

您最近一年使用:0次

2020-11-07更新

|

641次组卷

|

17卷引用:安徽省安庆市怀宁中学2020-2021学年高二上学期第二次质量检测(普通班)历史试题

安徽省安庆市怀宁中学2020-2021学年高二上学期第二次质量检测(普通班)历史试题广东省湛江市2021届高三11月调研测试历史试题重庆市云阳江口中学2020-2021学年高二上学期第三次月考历史试题福建省德化一中、漳平一中、永安一中三校协作2020-2021学年高二12月联考历史试题2020-2021学年高二历史同步单元AB卷-人教必修3-第七单元(A卷基础篇)安徽省滁州市定远中学2022-2023学年高二下学期期中考试历史试题广东省揭阳市普宁市2020-2021学年高二上学期期末质量测试历史试题第14课文化传承的多种载体及其发展同步课时训练-2020-2021学年【新教材】统编版(2019)高中历史选择性必修3山东省济南市山东师大附中2020-2021学年高二4月月考历史试题江苏省淮安市盱眙县都梁中学2021届高三4月月考历史试题山东省枣庄市滕州市2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题吉林省松原市实验高级中学2021届高三下学期期中考试历史试题广东省清远市五校2021-2022学年高二5月联考历史试题第六单元文化的传承与保护(B卷·能力提升练)-【单元测试】高二历史分层训练AB卷(选择性必修3)广东省新高考2021届高三下学期三轮冲刺模拟预测·历史试题(一)吉林省白城市通榆县毓才高级中学2022-2023学年高二下学期第三次月考历史试题选必三第六单元单元达标检测

名校

9 . 在新中国成立后开展的扫盲运动中,各地纷纷自编教材。《广州音农民速成识字课本》在第一课注音词表中,出现了“中央”“解放”“光明”等词汇:在《凉山彝族汉语文扫盲课本》第一册中,最初级的笔画练习都是以“中国”“共产党”“毛主席”等词汇进行。据此可知,新中国的扫盲运动

| A.强调与生产实践相结合 | B.适应了社会主义工业化建设的需要 |

| C.有利于义务教育的普及 | D.利于构建群众对新中国的政治认同 |

您最近一年使用:0次

2021-01-02更新

|

292次组卷

|

5卷引用:河南省顶尖名校联盟2020-2021学年高二12月联考历史试题

河南省顶尖名校联盟2020-2021学年高二12月联考历史试题安徽省皖北名校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题安徽省滁州市明光市第二中学2020-2021学年高二6月月考历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2020-2021学年高二4月月考历史试题(已下线)热点06教材插图惹争议——教育问题-2023年高考历史【热点·重点·难点】专练(全国通用)

名校

10 . 图1、图2所反映的共同目的是

| A.促进农村剩余劳动力大量转移 | B.探索适合中国国情的社会主义建设道路 |

| C.掀起农村社会主义改造的高潮 | D.促进社会主义教育发展和提高民众素质 |

您最近一年使用:0次

2021-09-12更新

|

391次组卷

|

10卷引用:山东省青岛市胶州市第一中学2021届高三10月诊断监测历史试题

山东省青岛市胶州市第一中学2021届高三10月诊断监测历史试题安徽省六安市省示范高中2022届高三上学期期末考试文综历史试题山东省2022届高三上学期第一次学业质量联测历史试题江苏省南京市金陵中学2022届高三10月阶段检测历史试题(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第2期)-专题17古今中外科技文艺2022年7月浙江省普通高中学业水平考试押题模拟暨选考意向导引卷历史学科试题湖北省武汉市新高考联合体2021-2022学年高二下学期期末联考历史试题(已下线)文化的传承与保护-选必3-素养测评山东省济南市章丘区第四中学2022-2023学年高二下学期期中考试模拟历史试题三年(2021-2023)学考真题分类汇编之第26课社会主义建设在探索中曲折发展