1 . 材料 在欧洲国际秩序陷入危机的背景下,民间和平运动有力地推动了1899年和1907年两次海牙和平会议的召开,俄国则借机主导了会议议程。在海牙和平会议内外,与会各国代表围绕着国家根本利益问题展开了激烈争论。朝鲜海牙密使事件激起的国际舆论关注,则是对古老中华帝国衰落所引起的“中国问题”的反应等。海牙和平会议有助于增进各国之间的相互理解和尊重。然而,由于国家根本利益被绝对化,人们无法清醒地认识到世界各国和人民在国家根本利益.上也存在着某种程度的相互补充和相互依存关系,这正是后来爆发两次要根源之一。但是我们也不能忽视两次海牙和平会议对现代国际法和国际关系所做出的重大贡献,尤其是中国作为海牙和平会议的正式成员国,首次主动参与了现代国际法的讨论和制定,这具有里程碑意义。

——摘编自张乃和《海牙和平会议与国家根本利益问题》

(1)根据材料并结合所学知识,概括两次海牙和平会议召开的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析两次海牙和平会议召开的影响。

材料一 自8月4日英国对德宣战以后,随着其自治领地和殖民地相继加入战争,战火迅速蔓延至中东、非洲和远东,战争开始真正具有世界战争的规模,但欧洲的战略中心地位没有改变。在欧洲,由于意大利一直动摇于两大集团之间,战争一开始主要在德奥与三大协约国之间进行。从双方的力量对比来看,德、奥备战较早,装备先进,在战初占有一定的军事优势。……但是这些优势却由于它所处的地理环境和外交上的孤立被部分地削弱了。德、奥在欧洲地理上的中心地位,决定了它们从战争一开始就面临着同时在西、东、南三个方面多线作战的不利形势。此外,天然易受包围的地缘与外交上的孤立,切断了它们与外部世界的联系,资源的有限性使之难以支持长期战争的消耗。

——摘编自陈振昌《德意志帝国》

材料二 1919—1945年部分大事记

| 时间 | 事件 |

| 1919—1921年 | 巴黎和会、华盛顿会议。 |

| 1929年 | 美国股市崩溃。 |

| 1933年 | 纳粹夺取德国政权。 |

| 1936年 | 日本广田弘毅内阁上台。 |

| 1939年9月 | 德国入侵波兰;第二次世界大战开始。 |

| 1941年12月 | 日军偷袭珍珠港。 |

| 1945年8月 | 第二次世界大战结束。 |

材料三 第一次世界大战以后,国际政治形势变化很大,第一个社会主义国家苏联的诞生和逐步强大改变了整个世界的政治格局,两种社会制度的矛盾对国际局势的发展产生了深刻的影响,帝国主义国家争夺霸权的斗争日趋尖锐,这些矛盾和斗争复杂尖锐,最后终于爆发了第二次世界大战。

——摘编自黄玉章等《第二次世界大战》

请回答:

(1)根据材料一概括一战初期战局呈现出的特点,并结合所学知识,简要说明同盟国在一战中战败的原因。

(2)根据材料二、三,概述二战全面爆发的政治、经济原因,结合所学指出二战各主要战场发生根本性转折的国际政治前提。

材料一 第一次世界大战使用了一些前所未有的新式武器:1915年,德军在西线的伊普尔战役中首次使用了毒气,造成对方重大损失;在此之后,英、法也使用了化学武器;坦克首次被用于战场,1916年英国第一辆坦克出现时,便成为机关枪毁灭者;战争加速了飞行器的发展,飞机被用于对地摄影侦察、指挥炮火射击;德国人使用飞艇轰炸英国;潜水艇则是这次战争中最具破坏力的武器,德军的潜水艇在海战中发挥了巨大的作用;虽然德国军事技术比较先进,但协约国的整体科技实力强于同盟国。1917年4月6日,旁观两年多的美国,在德国无限制潜艇战的逼迫下对德宣战。美国参战极大地加强了协约国集团的力量,1918年11月11日清晨,德国签署停战协定,第一次世界大战结束。

——摘编自刘芃、朱汉国主编《历史学习精要》

材料二 20世纪30年代后期,一些科学家相继论证了核裂变的相关理论。匈牙利物理学家齐拉德·莱奥等人考虑到,一旦法西斯德国掌握原子弹技术可能带来严重后果。1939年由爱因斯坦写信给美国总统,建议研制原子弹。1941年美国开始实施研制原子弹的曼哈顿计划,1945年8月美国在广岛和长崎投下两颗原子弹。1945年,杜鲁门在国会演说,提出:“引导和鼓励把原子能及未来的一切科学知识用于和平的和合乎人道精神的目的”。

但杜鲁门又明确提出:“成为一个军事大国是充当世界领袖的基本条件,因为美国对外政策的基础是它的军事实力。”1945年7月,波茨坦会议期间,杜鲁门曾试探斯大林:“美国已经拥有了一种威力巨大的新炸弹。”斯大林表面上反应平淡,但之后马上指示加紧推进原子弹的研制工作。1949年,苏联成功爆炸了第一颗原子弹。

——摘编自刘金质《冷战史(1945~1991)》

(1)根据材料一,概括第一次世界大战协约国胜利的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明原子弹研制成功带来的历史影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析战争与科技之间的关系及启示。

4 . 材料 美国共和党反对派早在19世纪就使美国走上了全球竞争与对外扩张的道路,他们急切地希望扩大美国的势力范围,因此他们一直批评威尔逊政府的软弱。威尔逊尽力消除他们的这种疑虑,但效果并非立竿见影。如果英法两国失败,其国内经济必然崩溃,这势必会影响到美国的利益,对美国国内原本已经萧条的经济来说无疑是雪上加霜。而对威尔逊而言,战争是让其成为国际秩序救世主的绝佳机会,同时也可以让美国加速崛起成为国际主导者。为了实现野心,他必须让美国加入战争,而且要求一旦实现停战,他必须在谈判桌上占有一席之地。最终,美国脱下了保持中立的虚假外衣,加入战争之中,在最恰当的时机,军事增援英法从而破坏德国的军事地位。

——摘编自【美】保罗.艾特伍德《美国战争史(1775~2010)战争如何塑造美国》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国参加一战的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明美国参加一战对战争形势及美国产生的影响。

材料 梁士诒 “以工代兵”的策略

中国财力、兵备不足以遣兵赴欧,如以工代兵,则中国可省海陆运输饷械之巨额费用,而参战工人,反得列国所给工资,中国政府不费分文,可获战胜后之种种权利。

德国军械、潜艇,世无其匹,然以一德而抗全世界,战争经年,恐终为协约国所击败,故今日以工代兵,应助协约各国。

在欧战以法国为最前线,法国壮丁既少,伤亡尤甚,则所需华工应以法国为最急,如派遣华工,应与法国签订优待公约。

中国尚在中立时期,既不袒德,亦不应袒法,断不能由我政府与法政府直接交涉,只可由商人出名,代政府负责,于契约上亦不能有片言只字以工代兵,以免德国报复,及残害我国海外华侨。

——《民国梁燕孙先生士诒年谱》

(1)根据材料和所学知识,指出梁士诒提出“以工代兵”策略的依据。

(2)根据材料和所学知识,概括“一战华工”这一历史事件的特点和影响。

材料 1917年,当中国参战问题一经提出,国内舆论曾经展开过激烈争论。其中孙中山坚决不妥协的反对参战态度颇引人瞩目。他曾经指出:“战争为人类之恶性,近百年来白种之物质进化,实超前古,而其心性进化尚未离乎野蛮,故战争之祸于今尤烈。我中华为世界独存之古国,开化最早,蛮风久泯,人好和平,不尚争斗,有不得不以战止战者也。”3月9日,孙中山致电北京参、众两院,要求两院否决参战议案。电文中,他深刻地指出:一国之地位能否上进,须视自力。有些人认为中国加入,可以一跃成为头号强国,外交从此顺利,那纯粹是一厢情愿,是极大幻想。此外,孙中山曾致电劝告英国首相勿怂恿中国参战。他认为,如果中国参战,有使“外人代我管理财权军权”的危险。孙中山当面拒绝日本驻上海领事关于中国和日本联合对德宣战的要求。11月20日,孙中山致日本首相寺内正毅指出:“段氏自受我国民出兵征讨以来,势穷力更,事实昭然,出兵欧洲,非其所能,或者假托名义,向贵国作取军械巨款,用以压迫护法之国民。”

(1)根据材料和所学知识,分析孙中山反对中国参加第一次世界大战的原因。

(2)结合所学知识,概括第一次世界大战对中国的影响。

材料:

西方人眼中的中国形象

在马可·波罗的中国行之后,一个极为正面的中国形象在欧洲流传长达五个多世纪。这一趋势在17~18世纪通过天主教传道使团得以强化。不同于由世袭贵族及教士把持的欧洲,这个国家不论出身而是通过科举考试进入官场的现实给天主教传教士们留下深刻印象。中国皇帝对他们而言就像一个开明君主——哲人王,并通过文官系统来保障一个和谐、文明且不穷兵黩武的天下。以至于伏尔泰与莱布尼茨等欧洲的启蒙运动思想家们将中国作为正面的外来形象用来批判由教士与世袭贵族把持的欧洲教廷。

18世纪末,中国在欧洲的形象开始急剧恶化。对比共和体制诞生的法国大革命和欧洲如火如荼进行着的工业革命,中国不仅被认为是无可救药地落后,而且毫无发展能力。经历第一次世界大战的灾难后,中国形象重新走向正面。鉴于欧洲文明的集体自杀,他们从中国引入充满神秘色彩的“道”,以拯救受自身文明进程所羁绊的欧洲。第二次世界大战之后,由于深受朝鲜战争及东西冷战的影响,中国形象再次开始走下坡路。

可进一步断言,人们眼中的中国形象实际上很少是为了说明中国,而是用来满足有关自身民族的存亡、恐惧以及自身政治需要。这正印证了犹太人的一句名言:我们看不到事物的“本来”面貌,只看到我们“自己”。

——摘编自(德国)卜松山《发现中国:传统与现代》

(1)依据材料,概括17~18世纪以来中国形象在西方的变化,并分别指出每阶段变化的原因。

(2)结合中国形象在西方的变化,你如何理解“我们看不到事物的‘本来’面貌,只看到我们‘自己’”这句话。

材料一 一战促使列强在中国的均势机制逐渐瓦解,这为中国寻求国际化谋求平等待遇提供了有利的国际环境。一战期间日本乘机加紧侵略中国,由于战争局势严峻,英法俄亟需外援,支持中国参战。1917年,中国正式向德奥宣战,并立即宣布废除与德奥的不平等条约,收复德奥租界,终止支付德奥庚款……在巴黎和会上,中国代表团大义凛然地拒签对中国不利的凡尔赛和约,把“中国问题”带到了世界最高论坛,为之后山东问题的解决提供了契机。

——摘编自姜良芽、孙杨《中国近现代史研究导引》

材料二 1918年11月11日,历时4年有余的一战结束,中国参加的协约国阵营是战争的胜利方。而早在和会召开前,“欧西报纸颇有中国参战不力,且闻有人拟趁机破坏,不使加入之说。”因此,中国的所谓“战胜国”地位不过是虚幻的,列强从未将中国视为平等一员。

——《中国近代通史》(十卷)(姜涛主编)

材料三 (华盛顿)会议期间,中国方面曾提出收回关税自主权,取消领事裁判权,撤退外国驻华军队和收回租界、租借地等要求,但均遭拒绝。……对中国来说,这是一次失败的会议,因为中国的多项要求遭到拒绝。……以共同宰割中国而告终。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

(1)根据材料一,概括中国参加一战的背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括指出一战后列强“从未将中国视为平等一员”的表现。

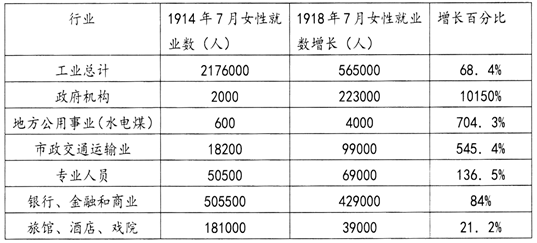

材料一 1914—1918年英国女性就业增长

——摘编自陆伟芳《第一次世界大战中的英国妇女选举权运动》

材料二 从19世纪初开始,英国有人呼吁给予妇女选举权,让她们参与国家的政治生活。19世纪70年代后,妇女选举权问题在英国导致了一场持久的全国性的社会运动,各种妇女选举权运动组织不断涌现,运动也从温和走向激进,并在一战前达到高潮。……《1918年人民代表法》最终出台。根据这部法案,英国的选民人数增长3倍,从战前的770多万增加到2140多万,其中女性选民840万。

——摘编自薛永生《论一战与英国妇女选举权的实现》

(1)根据材料一,概括一战期间女性就业情况的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪以来英国女性争取选举权的背景。

材料一 人类最可尊敬的高尚品格是通过战争揭示和显露出来。没有战争,世界将陷入自私自利之中……永久和平是一个梦,并且还不是一个美梦,而战争是上帝安排的世界秩序的一部分。在战争中得到发展的是人类的最高贵的美德,包括勇敢、克己、忠于职责,以及甘冒生命危险的自我牺牲。

——德国参谋总长小毛奇

材料二 下面是1914年8月被德国媒体广泛宣传的照片。

德国为宣战欢呼的士兵

材料三 下面两幅画是毕加索的名画。

(1)概括材料一主要观点和意图。

(2)概括材料二所反映的历史信息,并说明材料一二之间的关联。

(3)结合史实,从战争与经济发展的关系简要批驳上述观点。

(4)结合所学知识,分析材料三中两幅作品的创作背景,分别指出它们所反映的主题思想。