材料一 1914—1945年部分大事记

时间 | 事件 |

1914年 | 美国工业产量相当于欧洲总和。 |

1914年8月 | 第一次世界大战开始。 |

1917年 | 俄国革命开始;美国参加第一次世界大战。 |

1918年 | 西欧各参战国饱受大流感打击,“士兵的枪已经成了拐杖”。 |

1918年9、10月 | 奥匈帝国境内一系列地区宣布独立。 |

1918年11月 | 德国柏林工人起义;第一次世界大战结束。 |

1919—1921年 | 巴黎和会、华盛顿会议。 |

1929年 | 美国股市崩溃。 |

1933年 | 纳粹夺取德国政权。 |

1936年 | 日本广田弘毅内阁上台。 |

1939年9月 | 德国入侵波兰;第二次世界大战开始。 |

1941年12月 | 日军偷袭珍珠港。 |

1945年8月 | 第二次世界大战结束。 |

材料二 值得玩味的是,美国参加第一世界大战、放弃孤立主义外交方针,却是在威尔逊的利他主义的旗帜下实现的。号召美国参战时他不提自私的国家利益,而是表明美国别无所求,只是为维护原则而战。而此前,西奥多·罗斯福以维护美国国家利益为旗帜,号召美国放弃孤立主义,却没能奏效。

——亨利·基辛格《大外交》

(1)根据材料一,并结合所学知识,分析加快一战结束的因素。

(2)根据材料二,分析威尔逊打着“利他主义的旗帜”参战的原因。并请结合所学知识,分析推动美国参战的现实因素。

材料一 1831和1848年英国曾爆发了两次霍乱,当时正值大量农村人口涌入城市,拥挤的住房、恶劣的卫生环境加剧了霍乱的流行,导致大量人口的死亡。以查德威克为代表的医疗卫生改革者们认为,预防疾病要比遭受这些疾病带来的后果更划算,他们推动议会在1848年通过了《公共卫生法案》,组建了由中央到地方的公共卫生机构,建立起了城市的供水和排污系统,推动了公共卫生基础设施的建设,英国的公共卫生运动就此展开。

——摘编自毛利霞《19世纪中叶英国霍乱与公共卫生运动的兴起》

材料二 在《美国被遗忘的传染病》中,探讨了1918——1919年大流感对美国和世界历史的影响。他认为,这场大流感从美国传播到世界各地,尤其是传播到以欧洲国家为主的第一次世界大战参战国,造成了大量的士兵和平民死亡,其破坏性远大于当时的战争。据保守估计,在10个月内,大约有55万美国人死于这场流感,而“美国军队在一战、二战、朝鲜战争、越南战争死亡人数总计才42.3万人。”

——刘文明《从全球视野与生态视角来考察历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析1 9世纪中叶英国公共卫生运动兴起的原因及其历史意义。

(2)根据材料二并结合所学的知识,说明“1918美国大流感”破坏性强的原因。

材料 1917年,当中国参战问题一经提出,国内舆论曾经展开过激烈争论。其中孙中山坚决不妥协的反对参战态度颇引人瞩目。他曾经指出:“战争为人类之恶性,近百年来白种之物质进化,实超前古,而其心性进化尚未离乎野蛮,故战争之祸于今尤烈。我中华为世界独存之古国,开化最早,蛮风久泯,人好和平,不尚争斗,有不得不以战止战者也。”3月9日,孙中山致电北京参、众两院,要求两院否决参战议案。电文中,他深刻地指出:一国之地位能否上进,须视自力。有些人认为中国加入,可以一跃成为头号强国,外交从此顺利,那纯粹是一厢情愿,是极大幻想。此外,孙中山曾致电劝告英国首相勿怂恿中国参战。他认为,如果中国参战,有使“外人代我管理财权军权”的危险。孙中山当面拒绝日本驻上海领事关于中国和日本联合对德宣战的要求。11月20日,孙中山致日本首相寺内正毅指出:“段氏自受我国民出兵征讨以来,势穷力更,事实昭然,出兵欧洲,非其所能,或者假托名义,向贵国作取军械巨款,用以压迫护法之国民。”

(1)根据材料和所学知识,分析孙中山反对中国参加第一次世界大战的原因。

(2)结合所学知识,概括第一次世界大战对中国的影响。

4 . 材料 战后的英国涌现出了大量的回忆录、小说以及诗歌,这些文学作品纷纷强调堑壕战的恐怖以及英国青年在战争中的牺牲。他们谴责毫无意义的战争带来的恐怖景象,充满了对战后世界的危机感,爱尔兰著名诗人威廉·巴特勒叶芝在其著名的诗作《基督重临》中就描绘了战后整整一代人的焦虑不安:“世界上到处弥漫着一片混乱,血色迷糊的潮流奔腾汹涌,到处把纯真的礼仪淹没其中,优秀的人们信心尽失,坏蛋们则充满了炽烈的狂热。”这种思想发展到20世纪30年代,英国的大部分精英都已经认为一战是没有胜利者的,所有的参战国都是失败者。这样导致人们认为:在一场未来战争中也不会有胜利者,因此英国政府必须尽一切可能来避免战争。

——摘编自丁英胜《20世纪20年代的英国军事战略与对欧政策研究》

(1)根据材料并结合所学知识,指出一战后英国社会心理的特点及成因。

(2)根招材料并结合所学知识,说明一战后英国社会心理状态对英国外交的影响。

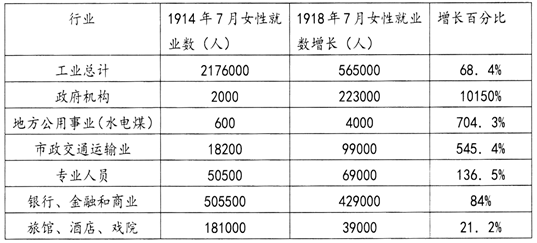

材料一 1914—1918年英国女性就业增长

——摘编自陆伟芳《第一次世界大战中的英国妇女选举权运动》

材料二 从19世纪初开始,英国有人呼吁给予妇女选举权,让她们参与国家的政治生活。19世纪70年代后,妇女选举权问题在英国导致了一场持久的全国性的社会运动,各种妇女选举权运动组织不断涌现,运动也从温和走向激进,并在一战前达到高潮。……《1918年人民代表法》最终出台。根据这部法案,英国的选民人数增长3倍,从战前的770多万增加到2140多万,其中女性选民840万。

——摘编自薛永生《论一战与英国妇女选举权的实现》

(1)根据材料一,概括一战期间女性就业情况的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪以来英国女性争取选举权的背景。

材料一 人类最可尊敬的高尚品格是通过战争揭示和显露出来。没有战争,世界将陷入自私自利之中……永久和平是一个梦,并且还不是一个美梦,而战争是上帝安排的世界秩序的一部分。在战争中得到发展的是人类的最高贵的美德,包括勇敢、克己、忠于职责,以及甘冒生命危险的自我牺牲。

——德国参谋总长小毛奇

材料二 下面是1914年8月被德国媒体广泛宣传的照片。

德国为宣战欢呼的士兵

材料三 下面两幅画是毕加索的名画。

(1)概括材料一主要观点和意图。

(2)概括材料二所反映的历史信息,并说明材料一二之间的关联。

(3)结合史实,从战争与经济发展的关系简要批驳上述观点。

(4)结合所学知识,分析材料三中两幅作品的创作背景,分别指出它们所反映的主题思想。

材料一 1815—1914年的百年间,大国间的战争几乎都不出自家门前的区域。……但是这一切,到了1914年都改变了。第一次世界大战席卷了每一个强国,事实上除了西班牙、荷兰、北欧三国以及瑞士之外,全欧洲都加入了这场战争。……加拿大部队到法国作战;澳大利亚、新西兰人则跑到爱琴海的一个半岛上……美国印第安人被派到欧洲、中东;中国劳工来到西方;非洲人则成为法国部队的一员。

——【英】霍姆斯鲍姆《极端的年代》

材料二 德国全部的殖民地、整个海军、大部分商业船队以及它控制的海外市场,已被剥夺或将被剥夺。因此德国已经感到给予它的最大打击,而人们以为通过某种领土条件的改善能使德国平息下来,这纯粹是幻想。

——【法】克里孟梭《对劳合·乔治先生3月25日照会的总意见》

材料三 除本盟约或本条约另有明文规定外,凡大会或理事会开会时之决议,应得出席会议之联盟会员国全体之同意。

——《国际联盟盟约》第五条

(1)结合材料一分析人类历史为什么发展到20世纪才出现世界大战。

(2)联系材料二并结合所学知识分析巴黎和会上法国对德国的态度及目的。

(3)结合材料三及所学知识分析为什么国联在制止战争侵略方面未能真正发挥作用。

材料一 以德军总参谋长施里芬制定的作战计划,其指导思想是“速战速决”,但它忽视了其他国家的作战能力。马恩河战役一结束,时任参谋长的小毛奇即向德皇报告:“陛下,我们输掉了战争。”

材料二 以美国国务抑兰辛为首的“战争责任与惩处战犯委员会”在《凡尔赛和约》中明确指出“战争是德国及其盟国所预谋的,德国和它的盟国曾极力破坏协约国谋取和平的努力”,“以致酿成战争之后果,所受一切损失与损害,德国承认由德国及其各盟国承担。德国虽然被迫接受了这一条,但从来没有在内心中接受过。德国代表认为:“大家要我们承认我们是战争的唯一祸首,我本人如果这样承认,那就是欺人之谈。“1961年德国历史学家弗里茨费舍尔认为德国政府“完全有意识地”利用了“萨拉热窝事件”,“毫不扰豫地把德国投入一场侵略战争”,以便与其他帝国主义在世界上争夺霸权。

请回答:

(1)有人认为战争一开始就注定了德国的失败,也有人认为战争过程中发生的各种变化导致了德国的最后失败。据材料一并结合所学,结合三例史实谈谈你对上述观点的看法。

(2)根据材料二,说明对第一次世界大战战争责任的认识。

材料:

西方人眼中的中国形象

在马可·波罗的中国行之后,一个极为正面的中国形象在欧洲流传长达五个多世纪。这一趋势在17~18世纪通过天主教传道使团得以强化。不同于由世袭贵族及教士把持的欧洲,这个国家不论出身而是通过科举考试进入官场的现实给天主教传教士们留下深刻印象。中国皇帝对他们而言就像一个开明君主——哲人王,并通过文官系统来保障一个和谐、文明且不穷兵黩武的天下。以至于伏尔泰与莱布尼茨等欧洲的启蒙运动思想家们将中国作为正面的外来形象用来批判由教士与世袭贵族把持的欧洲教廷。

18世纪末,中国在欧洲的形象开始急剧恶化。对比共和体制诞生的法国大革命和欧洲如火如荼进行着的工业革命,中国不仅被认为是无可救药地落后,而且毫无发展能力。经历第一次世界大战的灾难后,中国形象重新走向正面。鉴于欧洲文明的集体自杀,他们从中国引入充满神秘色彩的“道”,以拯救受自身文明进程所羁绊的欧洲。第二次世界大战之后,由于深受朝鲜战争及东西冷战的影响,中国形象再次开始走下坡路。

可进一步断言,人们眼中的中国形象实际上很少是为了说明中国,而是用来满足有关自身民族的存亡、恐惧以及自身政治需要。这正印证了犹太人的一句名言:我们看不到事物的“本来”面貌,只看到我们“自己”。

——摘编自(德国)卜松山《发现中国:传统与现代》

(1)依据材料,概括17~18世纪以来中国形象在西方的变化,并分别指出每阶段变化的原因。

(2)结合中国形象在西方的变化,你如何理解“我们看不到事物的‘本来’面貌,只看到我们‘自己’”这句话。

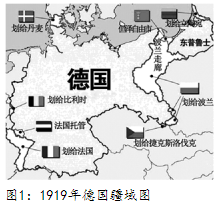

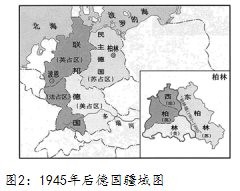

材料

(1)指出图1中德国领土变化的原因及其影响。

(2)比较图2和图3,说明德国疆域发生了哪些变化,并分别说明其对国际格局的影响。