1 . 裸鼹鼠几乎不得癌症,其寿命可超过30年,同样大小的家鼠最长寿命为4年。为探究其原因,科研人员做了以下研究。

(1)将裸鼹鼠皮肤成纤维细胞置于______ 培养箱进行体外培养,经检测发现其分泌大量粘稠的高分子量透明质酸(HA),可抑制细胞过度增殖。

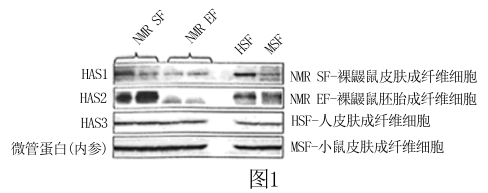

(2)研究者检测不同来源成纤维细胞中HA合成酶(HAS)的含量,结果如图1。另外,发现裸鼹鼠组织的HA降解酶(HAase)的活性远低于人和小鼠。结合图文信息,分析裸鼹鼠皮肤成纤维细胞分泌大量高分子量HA的原因是______ 。______ 。

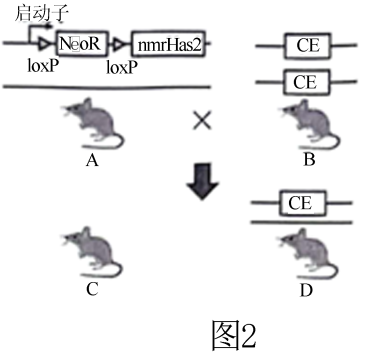

(3)为进一步研究高分子量HA能否提高小鼠的寿命,研究人员进行了下列实验(图2)。

注:启动子仅启动相邻基因的表达

①通过转基因技术获得转基因小鼠A:为了将目的基因插入小鼠6号染色体的特定位点,需在其两端设计与6号染色体同源序列,实现同源序列之间的重组。由此获得的转基因小鼠A暂时无法表达HA合成酶2,原因是______ 。

②B鼠为导入表达CE的纯合子,CE也插入6号染色体的相同位点。外源雌激素可诱导cre重组酶活化,活化的cre重组酶能识别并切除loxP位点间的序列。A、B鼠交配获得C、D鼠,请画出C鼠的基因组成情况______ 。

③利用C、D鼠进行实验,测得实验组小鼠HA含量升高,癌症概率降低、炎症反应减少,寿命也得到了延长。请写出对照组的选材______ (“C”或“D”)及实验处理。

(4)请简述本研究的应用前景_________________________ 。

(1)将裸鼹鼠皮肤成纤维细胞置于

(2)研究者检测不同来源成纤维细胞中HA合成酶(HAS)的含量,结果如图1。另外,发现裸鼹鼠组织的HA降解酶(HAase)的活性远低于人和小鼠。结合图文信息,分析裸鼹鼠皮肤成纤维细胞分泌大量高分子量HA的原因是

(3)为进一步研究高分子量HA能否提高小鼠的寿命,研究人员进行了下列实验(图2)。

注:启动子仅启动相邻基因的表达

①通过转基因技术获得转基因小鼠A:为了将目的基因插入小鼠6号染色体的特定位点,需在其两端设计与6号染色体同源序列,实现同源序列之间的重组。由此获得的转基因小鼠A暂时无法表达HA合成酶2,原因是

②B鼠为导入表达CE的纯合子,CE也插入6号染色体的相同位点。外源雌激素可诱导cre重组酶活化,活化的cre重组酶能识别并切除loxP位点间的序列。A、B鼠交配获得C、D鼠,请画出C鼠的基因组成情况

③利用C、D鼠进行实验,测得实验组小鼠HA含量升高,癌症概率降低、炎症反应减少,寿命也得到了延长。请写出对照组的选材

(4)请简述本研究的应用前景

您最近一年使用:0次

2024-06-08更新

|

321次组卷

|

3卷引用:2024届北京市西城区高三二模生物试题

解题方法

2 . 学习以下材料,回答(1)~(3)题。

细菌之间的基因重组

细菌之间能够通过多种方式实现基因的交流,从而增大对环境的适应。

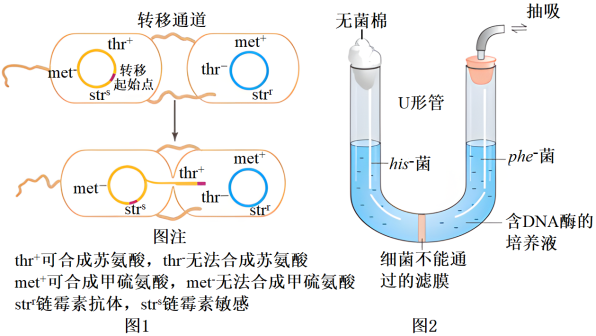

第一种细菌的基因重组现象发现于1946年。微生物学家Lederberg筛选出两种突变细菌,A缺乏合成甲硫氨酸的能力,B缺乏合成苏氨酸的能力。A、B菌均有链霉素抗性和敏感性两种亚型。链霉素敏感细菌在含有链霉素的培养基中不会死亡,但是没有增殖能力。Lederberg发现只有链霉素敏感A菌与链霉素抗性B菌混合后的产物,在不含甲硫氨酸和苏氨酸的选择培养基上长出菌落。经研究发现,这种称为接合的现象需要细菌之间的直接接触,经由一种特殊通道将供体菌的遗传物质转入受体菌中实现基因重组(图1)。

此外,Avery的肺炎链球菌转化实验证明细菌还能够通过直接吸收外界游离DNA片段来实现基因重组。多种基因重组方式令细菌具有更强的基因交流能力,滥用抗生素引发的超级细菌感染事件频频发生,对人类医疗、畜牧养殖等产业提出了严峻挑战。

(1)图1实验中,Lederberg在筛选发生基因重组的细菌时,使用的选择培养基除了基本营养物外,还需要添加__________ 。两种突变细菌中,供体菌是__________ (填“A”或“B”),在选择培养基中长出菌落的原因是__________ 。

(2)①图2实验中,Lederberg能排除野生型菌的出现来源于接合或转化的原因是_________ 。

②研究者利用野生菌(T+L+C+)作为供体菌,合成代谢突变菌做受体菌(T—L—C—)。使用__________ 法在选择培养基上对受体菌转导情况进行计数,发现T+的菌落中,有47%同时也是L+,但只有2%同时也是C+。结合实验结果,针对野生菌中3个基因在DNA上的排列顺序,提出合理假设__________ 。

③为进一步验证假设,请设计实验并预期实验结果_________ 。

(3)利用本文信息,从进化与适应的角度阐明滥用抗生素引发超级细菌感染致病的原因:_________ 。

细菌之间的基因重组

细菌之间能够通过多种方式实现基因的交流,从而增大对环境的适应。

第一种细菌的基因重组现象发现于1946年。微生物学家Lederberg筛选出两种突变细菌,A缺乏合成甲硫氨酸的能力,B缺乏合成苏氨酸的能力。A、B菌均有链霉素抗性和敏感性两种亚型。链霉素敏感细菌在含有链霉素的培养基中不会死亡,但是没有增殖能力。Lederberg发现只有链霉素敏感A菌与链霉素抗性B菌混合后的产物,在不含甲硫氨酸和苏氨酸的选择培养基上长出菌落。经研究发现,这种称为接合的现象需要细菌之间的直接接触,经由一种特殊通道将供体菌的遗传物质转入受体菌中实现基因重组(图1)。

此外,Avery的肺炎链球菌转化实验证明细菌还能够通过直接吸收外界游离DNA片段来实现基因重组。多种基因重组方式令细菌具有更强的基因交流能力,滥用抗生素引发的超级细菌感染事件频频发生,对人类医疗、畜牧养殖等产业提出了严峻挑战。

(1)图1实验中,Lederberg在筛选发生基因重组的细菌时,使用的选择培养基除了基本营养物外,还需要添加

(2)①图2实验中,Lederberg能排除野生型菌的出现来源于接合或转化的原因是

②研究者利用野生菌(T+L+C+)作为供体菌,合成代谢突变菌做受体菌(T—L—C—)。使用

③为进一步验证假设,请设计实验并预期实验结果

(3)利用本文信息,从进化与适应的角度阐明滥用抗生素引发超级细菌感染致病的原因:

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

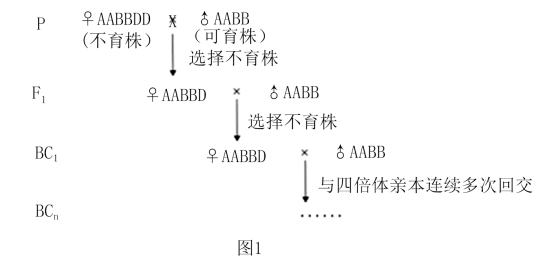

3 . 我国育种工作者发现了一株花药萎缩、雌蕊正常的雄性不育突变体小麦。为将此雄性不育基因应用于小麦育种,研究者进行了相关实验。

(1)突变体小麦(2n=6X=42,AABBDD)是异源六倍体,其中A、B和D代表三个不同的______ 。

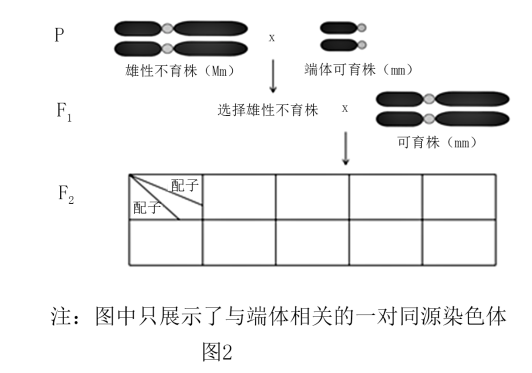

(2)用雄性不育株与正常小麦杂交,后代稳定出现雄性不育株与可育株,且比例接近________ ,据此推测雄性不育与可育由一对等位基因(M/m)控制,且雄性不育是显性性状。为确定雄性不育基因在染色体上的位置,研究者进行了图1所示的杂交实验。______ ,可知不育M基因位于D组染色体。

(3)为对M基因进行精确定位,实验人员培育了含有D染色体组的可育小麦(AABBDD)和Dn进行杂交实验(图2)。Dn为可育小麦D组染色体端体系列(端体是指只含有着丝粒和一个臂的染色体,“D1L”表示D组1号染色体均只有长臂,其余染色体正常;“D7S”表示D组7号染色体均只有短臂,其余染色体正常)。

①若______ ,则M基因位于D组1号染色体短臂。

②若______ ,则M基因位于D组1号染色体长臂。

③若______ ,则M基因不位于D组1号染色体。

(4)研究发现控制小麦茎秆长度的基因R/r与M/m位于同一对染色体上,其中矮秆为显性性状。请选择下列实验材料设计杂交实验,写出遗传图解,以实现用矮秆性状标记雄性不育基因_____ 。

实验材料:纯合高秆雄性不育小麦、杂合高秆雄性不育小麦、野生型小麦、纯合的矮秆可育小麦。

(1)突变体小麦(2n=6X=42,AABBDD)是异源六倍体,其中A、B和D代表三个不同的

(2)用雄性不育株与正常小麦杂交,后代稳定出现雄性不育株与可育株,且比例接近

(3)为对M基因进行精确定位,实验人员培育了含有D染色体组的可育小麦(AABBDD)和Dn进行杂交实验(图2)。Dn为可育小麦D组染色体端体系列(端体是指只含有着丝粒和一个臂的染色体,“D1L”表示D组1号染色体均只有长臂,其余染色体正常;“D7S”表示D组7号染色体均只有短臂,其余染色体正常)。

①若

②若

③若

(4)研究发现控制小麦茎秆长度的基因R/r与M/m位于同一对染色体上,其中矮秆为显性性状。请选择下列实验材料设计杂交实验,写出遗传图解,以实现用矮秆性状标记雄性不育基因

实验材料:纯合高秆雄性不育小麦、杂合高秆雄性不育小麦、野生型小麦、纯合的矮秆可育小麦。

您最近一年使用:0次

2024-06-08更新

|

236次组卷

|

3卷引用:北京市海淀实验中学2023—2024学年高三下学期最后练习生物试题

解题方法

4 . 太谷核不育小麦是完全的雄性不育突变体,是国宝级的种质资源。它的花药的退化在减数分裂早期阶段开始,导致所有花药败育。

(1)小麦的太谷核不育和矮变一号均为单基因突变体,太谷核不育为高秆核不育,矮变一号为矮秆可育,株高基因用A、a表示,育性基因用R、r表示。为了获得矮秆核不育重组类型,进行以下实验:

i.太谷核不育为母本与矮变一号杂交,得到F1一半为矮秆核不育,一半为矮秆可育;

ⅱ.F1矮秆核不育为母本与野生型测交,得到矮秆可育152株和高秆核不育169株。

根据以上结果可知,太谷核不育和矮变一号的基因型分别为______ ,两对等位基因的遗传_______ (符合/不符合)自由组合定律。

(2)重复上述实验并扩大数量,在得到的8374株测交子代中分离出14株矮秆不育株。进行细胞学检查发现,仅有1株为正常二倍体。请设计杂交实验验证该正常二倍体的矮秆不育株为所需类型,并预期子代的表现型及比例______ 。

(3)推测P基因就是使太谷核不育小麦败育的基因。以下事实支持该推测的是 。

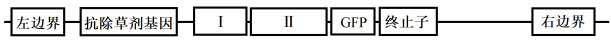

(4)为验证上述推测,研究人员在野生型小麦中获得了P等位基因的启动子,并发现所有的雄性不育植株都特异性地携带了TRIM序列。然后利用Ti质粒构建表达载体,部分结构如下图所示,GFP表达后会发出绿色荧光。

a.Ubi(通用的强启动子) b.P等位基因启动子 c.插入TRIM序列的P等位基因启动子 d.P编码区

e.P基因 f.无关基因 g.仅在花药发育S2期表达 h.在花药发育各时期均不表达

i.在根、茎、叶、雌蕊中均不表达

在存活的转基因小麦花药中特异性检测到绿色荧光。以上实验结果显示______ ,导致雄性不育。

(5)矮秆核不育小麦是便利的遗传改良工具,请说明雄性不育在育种中优势____ 。

(1)小麦的太谷核不育和矮变一号均为单基因突变体,太谷核不育为高秆核不育,矮变一号为矮秆可育,株高基因用A、a表示,育性基因用R、r表示。为了获得矮秆核不育重组类型,进行以下实验:

i.太谷核不育为母本与矮变一号杂交,得到F1一半为矮秆核不育,一半为矮秆可育;

ⅱ.F1矮秆核不育为母本与野生型测交,得到矮秆可育152株和高秆核不育169株。

根据以上结果可知,太谷核不育和矮变一号的基因型分别为

(2)重复上述实验并扩大数量,在得到的8374株测交子代中分离出14株矮秆不育株。进行细胞学检查发现,仅有1株为正常二倍体。请设计杂交实验验证该正常二倍体的矮秆不育株为所需类型,并预期子代的表现型及比例

(3)推测P基因就是使太谷核不育小麦败育的基因。以下事实支持该推测的是 。

| A.显性的P基因一直处于杂合状态 |

| B.P基因缺失或突变后小麦育性恢复 |

| C.P基因的表达会引起转基因细胞的死亡 |

| D.与核不育基因紧密连锁的分子标记与P基因也紧密连锁 |

| E.P基因只在不育植株的花中表达,在可育植株中不表达 |

(4)为验证上述推测,研究人员在野生型小麦中获得了P等位基因的启动子,并发现所有的雄性不育植株都特异性地携带了TRIM序列。然后利用Ti质粒构建表达载体,部分结构如下图所示,GFP表达后会发出绿色荧光。

a.Ubi(通用的强启动子) b.P等位基因启动子 c.插入TRIM序列的P等位基因启动子 d.P编码区

e.P基因 f.无关基因 g.仅在花药发育S2期表达 h.在花药发育各时期均不表达

i.在根、茎、叶、雌蕊中均不表达

实验材料 | 转入载体组成Ⅰ Ⅱ | 植株表型 | P基因表达情况 |

核不育小麦 | 雄性不育 | g i | |

野生型小麦 | 可育 | h i | |

野生型小麦 | ad | 死亡 | |

野生型小麦 | ① | ② | g i |

(5)矮秆核不育小麦是便利的遗传改良工具,请说明雄性不育在育种中优势

您最近一年使用:0次

2024-03-29更新

|

448次组卷

|

3卷引用:2024届北京市丰台区高三一模生物试题

5 . 学习以下材料,回答(1)-(4)题。

动物细胞的非经典蛋白分泌途径

蛋白分泌是细胞间信息交流的重要途径。通常所指的蛋白分泌是经典分泌,即具有信号肽序列的分泌蛋白被信号肽识别因子识别后进入内质网,通过内质网-高尔基体运输释放,大多数分泌蛋白通过此途径分泌。研究发现,一些不含信号肽的蛋白可不依赖于经典分泌途径而被释放到细胞外,这些分泌途径统称为非经典蛋白分泌(UPS)。

UPS分为膜泡运输和非膜泡运输两大类。膜泡运输介导的UPS存在一个关键问题:缺乏信号肽的蛋白是如何进入膜泡中的?在内质网和高尔基体之间存在一种管泡状结构,称为内质网-高尔基体中间体(ERGIC)。在经典分泌途径中,ERGIC会对蛋白运输的方向进行选择:若蛋白是错误分选运输至ERCIC,其会产生反向运输的膜泡将蛋白运回内质网;对于正确分选的蛋白,其通过膜泡顺向运输至高尔基体。研究者发现了定位于ERGIC膜上的TMEDI0蛋白,缺乏信号肽的分泌蛋白通过结合细胞质中的HSP90A来帮助其发生去折叠,进而该蛋白与TMEDI0相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道。在HSP90B1的帮助下,TMED10蛋白与缺乏信号肽的分泌蛋白中一段由14个氨基酸组成的序列结合,促进该蛋白进入到ERGIC腔内,如图。最后该蛋白包裹进ERCIC膜形成的膜泡中被直接运送到细胞膜或进入分泌型自噬体,分泌型自噬体又可以直接和细胞膜融合或与分泌型溶酶体融合,最终将蛋白释放到细胞外。

(1)内质网、ERGIC、膜泡等多种细胞结构都有膜,这些膜共同构成细胞的__________ 。

(2)研究某种蛋白在细胞中分泌途径的方法有__________。

(3)有人认为ERGIC是细胞蛋白分泌过程中膜泡转运和导向的枢纽,依据是__________ 。

(4)根据文中信息,推测UPS存在的意义是__________ 。

动物细胞的非经典蛋白分泌途径

蛋白分泌是细胞间信息交流的重要途径。通常所指的蛋白分泌是经典分泌,即具有信号肽序列的分泌蛋白被信号肽识别因子识别后进入内质网,通过内质网-高尔基体运输释放,大多数分泌蛋白通过此途径分泌。研究发现,一些不含信号肽的蛋白可不依赖于经典分泌途径而被释放到细胞外,这些分泌途径统称为非经典蛋白分泌(UPS)。

UPS分为膜泡运输和非膜泡运输两大类。膜泡运输介导的UPS存在一个关键问题:缺乏信号肽的蛋白是如何进入膜泡中的?在内质网和高尔基体之间存在一种管泡状结构,称为内质网-高尔基体中间体(ERGIC)。在经典分泌途径中,ERGIC会对蛋白运输的方向进行选择:若蛋白是错误分选运输至ERCIC,其会产生反向运输的膜泡将蛋白运回内质网;对于正确分选的蛋白,其通过膜泡顺向运输至高尔基体。研究者发现了定位于ERGIC膜上的TMEDI0蛋白,缺乏信号肽的分泌蛋白通过结合细胞质中的HSP90A来帮助其发生去折叠,进而该蛋白与TMEDI0相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道。在HSP90B1的帮助下,TMED10蛋白与缺乏信号肽的分泌蛋白中一段由14个氨基酸组成的序列结合,促进该蛋白进入到ERGIC腔内,如图。最后该蛋白包裹进ERCIC膜形成的膜泡中被直接运送到细胞膜或进入分泌型自噬体,分泌型自噬体又可以直接和细胞膜融合或与分泌型溶酶体融合,最终将蛋白释放到细胞外。

(1)内质网、ERGIC、膜泡等多种细胞结构都有膜,这些膜共同构成细胞的

(2)研究某种蛋白在细胞中分泌途径的方法有__________。

| A.用放射性同位素标记氨基酸,追踪细胞中放射性物质出现的部位 |

| B.用荧光染料标记ERGIC膜蛋白,观察细胞中荧光的迁移路径 |

| C.用药物阻断内质网与高尔基体间的膜泡运输,检测蛋白在细胞内的分布 |

| D.构建TMED10基因缺失的突变细胞系,检测蛋白在突变细胞内的分布 |

(4)根据文中信息,推测UPS存在的意义是

您最近一年使用:0次

2023-05-08更新

|

1113次组卷

|

2卷引用:2023届北京市朝阳区高三二模生物试题

名校

6 . 气孔是由两个保卫细胞围成的空腔,主要分布在植物叶片表皮。研究者对气孔开闭的条件和机理进行了相关的研究。_________ 进细胞,促进气孔开度的增加。

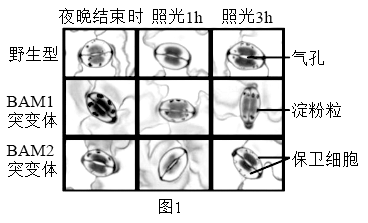

(2)研究者分别用拟南芥淀粉酶基因BAM1和BAM2的突变体进行实验,通过显微拍照检测保卫细胞叶绿体中淀粉粒的总面积(总体积)以及气孔开度,结果见图1。

由图1结果可知,________ (填“BAM1”或“BAM2”)基因控制的淀粉酶是保卫细胞中催化淀粉水解的主要酶,判断的依据是__________ 。

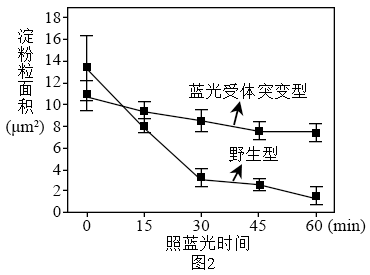

(3)研究者用野生型拟南芥和蓝光受体突变型为实验材料,照射蓝光后,检测保卫 细胞淀粉粒面积,结果如图2所示。叶肉 细胞淀粉含量,发现突变体低于野生型,分析其原因是____________ 。

(4)为进一步研究蓝光介导淀粉水解的信号通路,在正常光照下对植物进行了下列实验并得到相应结果:

①H+泵突变体与野生型相比在原有的光照信号下无法有效动员分解保卫细胞中的淀粉

②对野生型个体施用适宜浓度的H+泵化学激活剂Fc,淀粉粒消失加快,气孔开度更大

③对BAM1突变型施用适宜浓度的H+泵化学激活剂Fc,淀粉粒降解速度与突变型无差异

④对BAM1突变型保卫细胞显微注射苹果酸溶液无法激活淀粉酶但可以造成气孔开度增大

其中,支持“蓝光信号通过激活H+泵提高胞内pH进而增强淀粉酶BAM1的活性”这一观点的组别包括_______________ (填“序号”)。

(2)研究者分别用拟南芥淀粉酶基因BAM1和BAM2的突变体进行实验,通过显微拍照检测保卫细胞叶绿体中淀粉粒的总面积(总体积)以及气孔开度,结果见图1。

由图1结果可知,

(3)研究者用野生型拟南芥和蓝光受体突变型为实验材料,照射蓝光后,检测

(4)为进一步研究蓝光介导淀粉水解的信号通路,在正常光照下对植物进行了下列实验并得到相应结果:

①H+泵突变体与野生型相比在原有的光照信号下无法有效动员分解保卫细胞中的淀粉

②对野生型个体施用适宜浓度的H+泵化学激活剂Fc,淀粉粒消失加快,气孔开度更大

③对BAM1突变型施用适宜浓度的H+泵化学激活剂Fc,淀粉粒降解速度与突变型无差异

④对BAM1突变型保卫细胞显微注射苹果酸溶液无法激活淀粉酶但可以造成气孔开度增大

其中,支持“蓝光信号通过激活H+泵提高胞内pH进而增强淀粉酶BAM1的活性”这一观点的组别包括

您最近一年使用:0次

2022-11-09更新

|

857次组卷

|

6卷引用:北京师范大学附中实验中学2022-2023学年高三上学期期中生物试题

7 . Ι型糖尿病(T1D)是一种以胰岛B细胞进行性损伤、胰岛素分泌不足为主要表现的自身免疫病。T1D患者体内仍存留部分具有再生能力的胰岛B细胞,研究促进其再生的机制,对减少并发症的发生具有重要意义。

(1)基因突变导致T1D患者胰岛B细胞表面产生了_____ ,引起机体发生特异性免疫攻击胰岛B细胞,参与免疫反应的细胞包括B淋巴细胞、_____ 等,参与免疫反应的物质包括淋巴因子、_____ 等,这些免疫细胞和免疫物质共同作用使胰岛B细胞损伤。

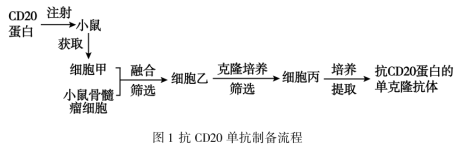

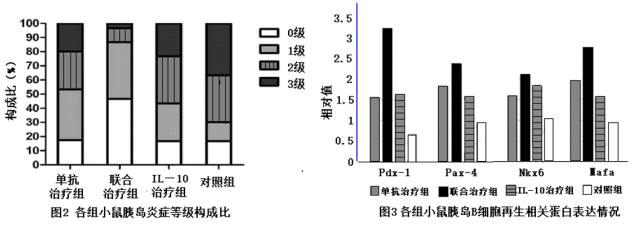

(2)CD20是B淋巴细胞的特异性膜蛋白之一,研究者设计如下技术流程制备抗CD20的单克隆抗体。

用CD20蛋白兔疫小鼠获取细胞甲,诱导其与骨髓瘤细胞融合,通过筛选逐步获得细胞乙即_____ 和丙即_____ ,采用_____ 的方式培养细胞丙,最终从小鼠腹水中提取抗CD20单克隆抗体。

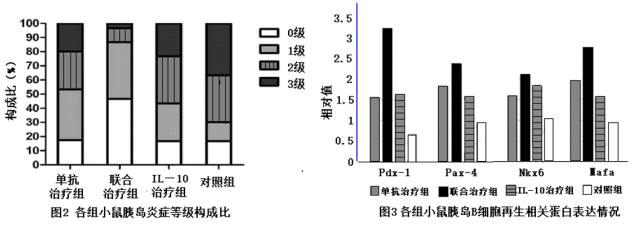

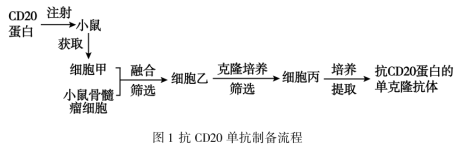

(3)IL-10是一种免疫抑制因子。研究者利用腺病毒将IL-10基因导入糖尿病鼠胰腺组织,检测四组小鼠的胰岛炎症等级(0-3级代表自身免疫反应依次增强),及抗CD20单抗和IL-10联合治疗对糖尿病鼠胰岛B细胞再生作用的影响,结果如图2、3。

①依据图2中数据:_____ ,判断抗CD20单抗+IL-10联合治疗可减弱糖尿病鼠的自身免疫反应,且作用强于单独治疗。

②检测四组小鼠促进胰岛B细胞再生的相关蛋白表达情况,结果如图3所示。结果表明_____ 。

(4)为进一步研究“抗CD20单抗+IL-10联合治疗对糖尿病鼠胰岛B细胞功能的影响”,研究者还需检测四组糖尿病鼠_____ (至少写出2项)等指标。

(1)基因突变导致T1D患者胰岛B细胞表面产生了

(2)CD20是B淋巴细胞的特异性膜蛋白之一,研究者设计如下技术流程制备抗CD20的单克隆抗体。

用CD20蛋白兔疫小鼠获取细胞甲,诱导其与骨髓瘤细胞融合,通过筛选逐步获得细胞乙即

(3)IL-10是一种免疫抑制因子。研究者利用腺病毒将IL-10基因导入糖尿病鼠胰腺组织,检测四组小鼠的胰岛炎症等级(0-3级代表自身免疫反应依次增强),及抗CD20单抗和IL-10联合治疗对糖尿病鼠胰岛B细胞再生作用的影响,结果如图2、3。

①依据图2中数据:

②检测四组小鼠促进胰岛B细胞再生的相关蛋白表达情况,结果如图3所示。结果表明

(4)为进一步研究“抗CD20单抗+IL-10联合治疗对糖尿病鼠胰岛B细胞功能的影响”,研究者还需检测四组糖尿病鼠

您最近一年使用:0次

名校

8 . 野生生菜通常为绿色,遭遇低温或干旱等逆境时合成花青素,使叶片变为红色。花青素能够通过光衰减保护光合色素,还具有抗氧化作用。人工栽培的生菜品种中,在各种环境下均为绿色。科研人员对其机理进行了研究。

(1)用野生型深红生菜与绿色生菜杂交,F1自交,F2中有7/16的个体始终为绿色,9/16的个体为红色。

①本实验中决定花青素有无的基因位于___________ 对同源染色体上。

②本实验获得的F2中杂合绿色个体自交,后代未发生性状分离,其原因是:_________________ 。

(2)F2自交,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。所有株系中,株系内性状分离比为3:1的占___________________ (比例),把这样的株系保留,命名为1号、2号__________ 。

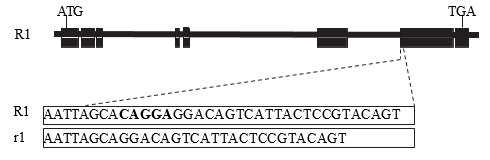

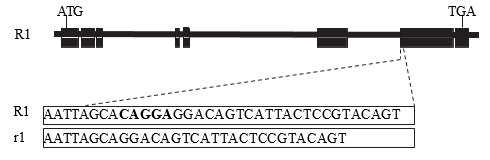

(3)取1号株系中绿色与深红色个体进行DNA比对,发现二者5号染色体上某基因存在明显差异,如下图所示。

据图解释:1号株系中绿色个体的r1基因编码的r1蛋白丧失功能的原因___________________ 。

(4)进一步研究发现,与生菜叶色有关的R1和R2基因编码的蛋白质相互结合成为复合体后,促进花青素合成酶基因转录,使生菜叶片呈现深红色。在以上保留的生菜所有株系中都有一些红色生菜叶色较浅,研究人员从中找到了基因R3,发现R3基因编码的蛋白质也能与R1蛋白质结合。据此研究人员做出假设:R3蛋白与R2蛋白同时结合R1蛋白上的不同位点,且R1R2R3复合物不能促进花青素合成酶基因转录。为检验假设,研究人员利用基因工程技术向浅红色植株中转入某一基因使其过表达,实验结果如下。

实验结果是否支持上述假设,如果支持请说明理由,如果不支持请提出新的假设______________________________ 。

(1)用野生型深红生菜与绿色生菜杂交,F1自交,F2中有7/16的个体始终为绿色,9/16的个体为红色。

①本实验中决定花青素有无的基因位于

②本实验获得的F2中杂合绿色个体自交,后代未发生性状分离,其原因是:

(2)F2自交,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。所有株系中,株系内性状分离比为3:1的占

(3)取1号株系中绿色与深红色个体进行DNA比对,发现二者5号染色体上某基因存在明显差异,如下图所示。

据图解释:1号株系中绿色个体的r1基因编码的r1蛋白丧失功能的原因

(4)进一步研究发现,与生菜叶色有关的R1和R2基因编码的蛋白质相互结合成为复合体后,促进花青素合成酶基因转录,使生菜叶片呈现深红色。在以上保留的生菜所有株系中都有一些红色生菜叶色较浅,研究人员从中找到了基因R3,发现R3基因编码的蛋白质也能与R1蛋白质结合。据此研究人员做出假设:R3蛋白与R2蛋白同时结合R1蛋白上的不同位点,且R1R2R3复合物不能促进花青素合成酶基因转录。为检验假设,研究人员利用基因工程技术向浅红色植株中转入某一基因使其过表达,实验结果如下。

| 受体植株 | 转入的基因 | 转基因植株叶色 |

| 浅红色植株(R1R1R2R2R3R3) | R1 | 深红色 |

| 浅红色植株(R1R1R2R2R3R3) | R2 | 深红色 |

实验结果是否支持上述假设,如果支持请说明理由,如果不支持请提出新的假设

您最近一年使用:0次

2020-04-16更新

|

1475次组卷

|

8卷引用:2020届北京市西城区高三一模生物试题

2020届北京市西城区高三一模生物试题(已下线)重难点03 遗传的基本规律-2021年高考生物【热点·重点·难点】专练(北京专用)(已下线)专题1遗传与分离定律、自由组合定律2020届山东省青岛市西海岸新区(黄岛区)高三4月模拟生物试题2021届上海市长宁区高三一模生物试题第2章 有性生殖中的遗传信息传递(B卷·能力提升练)-【单元测试】2022-2023学年高一生物分层训练AB卷(沪科版2020必修2)2023届福建省厦门一中高三三模生物试题河北省2022-2023学年高三10月期中生物试题

名校

9 . 阅读以下材料回答问题:

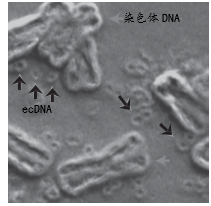

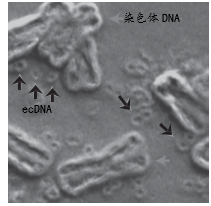

染色体外DNA:癌基因的载体

人类DNA通常形成长而扭曲的双螺旋结构,其中大约30亿个碱基对组成了23对染色体,并奇迹般地挤进每个平均直径只有6微米的细胞核中。在真核生物中,正常的DNA被紧紧包裹在蛋白质复合物中。为了读取DNA的遗传指令,细胞依靠酶和复杂的“机械”来切割和移动碎片,一次只能读取一部分,就像是阅读一个半开的卷轴。过去,科学家们大多是依靠基因测序,来研究肿瘤细胞DNA里的癌基因。最近在《Nature》杂志上发表的一篇新研究表明,在人类肿瘤细胞中发现大量如“甜甜圈”般的环状染色体外DNA(ecDNA,如图中黑色箭头所指位置)。科学家们指出,ecDNA是一种特殊的环状结构,看起来有点像细菌里的质粒DNA。这类独立于染色体存在的环状DNA在表达上并不怎么受限,很容易就能启动转录和翻译程序。在人类健康的细胞中几乎看不到ecDNA的痕迹,而在将近一半的人类癌细胞中,都可以观察到它,且其上普遍带有癌基因。ecDNA上的癌基因和染色体DNA上的癌基因都会被转录,从而推动癌症病情的发展。但由于两类癌基因所在的位置不同,发挥的作用也无法等同。

当癌细胞发生分裂时,这些ecDNA被随机分配到子细胞中。这导致某些子代癌细胞中可能有许多ecDNA,细胞中的癌基因也就更多,这样的细胞也会更具危害;而另一些子代癌细胞中可能没有 ecDNA。癌细胞能够熟练地使用ecDNA,启动大量癌基因表达,帮助它们快速生长,并对环境快速做出反应,产生耐药性。研究还发现,ecDNA改变了与癌症相关基因的表达方式,从而促进了癌细胞的侵袭性,并在肿瘤快速变异和抵御威胁(如化疗、放疗和其他治疗)的能力中发挥了关键作用。相比起染色体上的癌基因,ecDNA上的癌基因有更强的力量,推动癌症病情进一步发展。

(1)请写出构成DNA的4种基本结构单位的名称_____________ 。

(2)真核细胞依靠酶来读取DNA上的遗传指令,此时需要酶的是_______________ 。(填写以下选项前字母)

a.解旋酶 b.DNA聚合酶 c.DNA连接酶 d.RNA聚合酶

(3)依据所学知识和本文信息,指出人类正常细胞和癌细胞内DNA的异同_________________ 。

(4)根据文中信息,解释同一个肿瘤细胞群体中,不同细胞携带ecDNA的数量不同的原 因_________ 。

(5)依据所学知识和本文信息,提出1种治疗癌症的可能的方法___________________ 。

染色体外DNA:癌基因的载体

人类DNA通常形成长而扭曲的双螺旋结构,其中大约30亿个碱基对组成了23对染色体,并奇迹般地挤进每个平均直径只有6微米的细胞核中。在真核生物中,正常的DNA被紧紧包裹在蛋白质复合物中。为了读取DNA的遗传指令,细胞依靠酶和复杂的“机械”来切割和移动碎片,一次只能读取一部分,就像是阅读一个半开的卷轴。过去,科学家们大多是依靠基因测序,来研究肿瘤细胞DNA里的癌基因。最近在《Nature》杂志上发表的一篇新研究表明,在人类肿瘤细胞中发现大量如“甜甜圈”般的环状染色体外DNA(ecDNA,如图中黑色箭头所指位置)。科学家们指出,ecDNA是一种特殊的环状结构,看起来有点像细菌里的质粒DNA。这类独立于染色体存在的环状DNA在表达上并不怎么受限,很容易就能启动转录和翻译程序。在人类健康的细胞中几乎看不到ecDNA的痕迹,而在将近一半的人类癌细胞中,都可以观察到它,且其上普遍带有癌基因。ecDNA上的癌基因和染色体DNA上的癌基因都会被转录,从而推动癌症病情的发展。但由于两类癌基因所在的位置不同,发挥的作用也无法等同。

当癌细胞发生分裂时,这些ecDNA被随机分配到子细胞中。这导致某些子代癌细胞中可能有许多ecDNA,细胞中的癌基因也就更多,这样的细胞也会更具危害;而另一些子代癌细胞中可能没有 ecDNA。癌细胞能够熟练地使用ecDNA,启动大量癌基因表达,帮助它们快速生长,并对环境快速做出反应,产生耐药性。研究还发现,ecDNA改变了与癌症相关基因的表达方式,从而促进了癌细胞的侵袭性,并在肿瘤快速变异和抵御威胁(如化疗、放疗和其他治疗)的能力中发挥了关键作用。相比起染色体上的癌基因,ecDNA上的癌基因有更强的力量,推动癌症病情进一步发展。

(1)请写出构成DNA的4种基本结构单位的名称

(2)真核细胞依靠酶来读取DNA上的遗传指令,此时需要酶的是

a.解旋酶 b.DNA聚合酶 c.DNA连接酶 d.RNA聚合酶

(3)依据所学知识和本文信息,指出人类正常细胞和癌细胞内DNA的异同

(4)根据文中信息,解释同一个肿瘤细胞群体中,不同细胞携带ecDNA的数量不同的原 因

(5)依据所学知识和本文信息,提出1种治疗癌症的可能的方法

您最近一年使用:0次

2020-04-16更新

|

1621次组卷

|

5卷引用:2020届北京市西城区高三一模生物试题