1 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

文学研究有两条腿,一条是文学史,一条是文学批评,在一条腿向前迈的时候,另一条腿就要先停一停,踏在地上;否则,我们的身体就不容易保持平衡了。

文学史框架建立在相对确定的价值体系之上,要据这个价值体系分出优劣、高下、主次乃至正反两个方面,在一定时期,首先确定的是文学批评的共同标准,这就是那时所建立的文学史框架的要求,文学史框架要有统一性,不能婆说婆有理、公说公有理,各行其是,一旦有了相对固定的文学史框架,文学史就不要一天一改。

有了相对固定的文学史框架,说明研究者已经对其中一系列主要问题有了相对集中的认识,至少那些文学史的编写者承认这个框架是合理的,是有他们自己的文学感受和理解做根据的,不是人云亦云,不是别人一有异议就要改弦易辙的,文学史有自己的力量,尤其是文学史教材,文学史教材因其编写者大多是学科里有权威性的专家和学者,而有着更广泛的可信度,能够让更广大的文学史阅读者或教材使用者放心接受,人们首先通过文学史建立起对这个学科范围内的作家与作品的基本观点和基本印象,一旦有了相对固定的文学史框架,就不必担心不同人有不同的观点,因为这些与文学史框架的要求不同的观点,充其量只是将自己的不同意见充分表达出来罢了。它们对文学史框架的影响只是局部的,对现行文学史有局部的充实和微调的作用,在一般情况下,不可能从根本上改变人们对那些在文学史上已经得到充分论述的作家和作品的认识,人们不会从认识到杜甫诗的文学价值而至于认识不到杜甫诗的文学价值。与此同时,文学批评是个人化的,多样化的,自然有不同意见的发生,现行文学史的编写者和同意现行文学史观点的研究者同样会以个人身份参加到文学研究的行列之中,以平等的姿态与持有不同意见的批评者进行讨论,总之,文学史的力量是强大的,它像一道堤坝一样阻挡着文学批评的潮水一次又一次的冲击,并在这种冲击中发生着渐进性的变化,但文学史永远只是一个粗略的框架,不可能穷尽对所有作家和所有文学作品的认识;它是被文学史家精心挑选和组织起来的文学知识和思想,而不是这个学科的文学知识和思想的全部,更不是这个学科研究活动的终结形式。以文学史框架为参考,展开更广泛细致的阐释、分析、讨论和研究,就成了这个学科研究的主体内容,而这些都是在文学批评的范围内进行的,文学史就建立在此文学批评活动的基础之上,没有文学批评的繁荣发展,任何一部文学史都无法独立地支撑起自己。文学批评不能以文学史框架的要求为当然标准,而要以批评者自己的真实感受和理解为基础。只有这样,才能实际地、深入地进入到文学世界,将其中更丰富、更具体、更隐蔽的价值和意义充分发掘出来,争取别人的理解和同情,从而给文学史的写作不断注入新血液。

(摘编自王富仁《文学史与文学批评》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.文学史框架以相对确定的价值体系为基础,代表一定时期内文学批评的共同标准。 |

| B.文学史教材的出现,标志着文学研究者对文学史框架的合理性有了一致的认识。 |

| C.文学批评可能不断对已有的文学史形成冲击,从而促使文学史发生渐进性变化。 |

| D.文学批评的出发点是批评者自己对文学的真实感受和理解,而不是文学史的结论。 |

| A.文章采用“两条腿”走路的比喻,形象地论证了文学史和文学批评的相互关系。 |

| B.文章提及杜甫诗,说明对文学史上得到充分论述的作品,人们的认识有稳定性。 |

| C.文章在分析了文学批评的性质之后,又进一步指出了文学批评者应具有的态度。 |

| D.文章在情感态度上表现出倾向性,在文学史与文学批评二者之间更青睐文学史。 |

| A.文学史与文学批评的研究方式有较大差异,文学史编写者应避免介入文学批评。 |

| B.因为文学史无法穷尽对作家和作品的认识,所以拾遗补缺才是文学批评的任务。 |

| C.没有广泛细致的文学批评,文学史就失去了基础,文学研究活力也会受到影响。 |

| D.随着社会的发展和文学研究的深入,否定并取代前人撰写的文学史是有必要的。 |

书喜

【南宋】陆游

雨足郊原正得晴,地绵万里尽春耕。

阴阴阡陌桑麻暗,轧轧房栊机杼鸣。

亭鼓不闻知盗息,社钱易敛庆秋成。

天公不负书生眼,留向人间看太平。

【注】作此诗时陆游乡居山阴,时年74岁。(1)下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

| A.首联写雨过天晴,土地湿润,广袤无垠的田野上,农人忙于春耕的情景。 |

| B.颈联写亭中示警的鼓声止息,因此人们才能踊跃交纳社钱来举办祭祀活动。 |

| C.整首诗语言平易明畅、生动自然,又不乏用词上的精心锤炼,富有表现力。 |

| D.该诗风格不同于陆游金戈铁马式的爱国诗作,体现出诗人多样的诗歌风貌。 |

(3)诗题为“书喜”,请结合全诗指出诗人因何而喜。

天下黄河

卓然

我知道黄河,是父亲和母亲告诉我的。

小时候,母亲常常对我们说,夜间睡觉的时候把耳朵贴在枕头上,静静地听,可以听到黄河的涛声。秋虫

父亲曾不止一次带我们到山头上去看黄河。怕山不够高,父亲就把我们轮流架在肩膀上,说那样就一定能够望到黄河。天色微明,遥远的天地之间真的会有一条黄色或者褐色的带子,一忽儿

我知道父亲指给我们看的并不是黄河,知道母亲让我们听的也不是黄河的涛声,已经是很多年以后的事情了。只是,我不知道,我远居于太行深处的父亲母亲,为什么那么喜欢黄河、向往黄河?我不知道我们的父亲母亲,为什么那么想引来黄河水,滋润儿女们的心灵,浇灌儿女们的梦?

对于这个问题,我当然要问一问父亲的。父亲听了,

我能够理解了我们的祖祖辈辈“都是这样的”,是生活在我们藿谷洞的男人们和女人们慢慢告诉我的。在金色遍野的秋天,在飞雪点点的冬夜,在嫩寒勾萌的春色里,在简陋的小四合院中,在望得见河汉的草棚里,在老屋的土炕上,在村边的老槐树底,无不有祖祖辈辈用自己灵巧的或者笨

最让人心动的,是回响在黄河两岸的民歌。风尘仆仆的黄河儿女,站在黄土高坡上,顶着西北风,可着嗓子吼:

“天下黄河九十九道弯厖”“东山上点灯西山上明厖”

“桃花你就红来杏花你就白厖?”

“三十三棵荞麦九十九道楞厖”

每一首歌,都是我们祖祖辈辈生命的根。似乎只有这样,我们的祖祖辈辈才活得自信,活得风光,活得滋润,活出精神。

为我们祖祖辈辈“都是这样的”,我决定去寻找黄河,去体验黄河,去寻找和体验属于我们祖祖辈辈的黄河。

我曾经不止一次站在南太行山头俯

在我脚下,那是一条波澜雄阔,又婉娈多姿的黄河。

然而,毕竟是站在高处,毕竟是俯视黄河,我忽然就有了一种莫名的恐慌与愧疚。因为从我脚下流过的黄河,有一点瘦弱,有一点卑微。我感觉我轻慢了黄河,

时间正是晚秋,我循着曹操走过的羊肠坂徒步下山。几处残痕,几若断肠,被秋风裹在山坡上,被稀疏的荒草半掩半埋,给人一种瑟瑟发冷的感觉。石崖上,“古羊肠坂”四个老字还在,放眼望去,满目沧桑。秋风劲厉,掠过枯黄的衰草,发出尖细的哨鸣,我似乎听得见曹操在沉吟:“延颈长叹息,远行多所怀。我心何怫郁,思欲一东归。”淅淅沥沥的秋雨,把曹孟德口中吐出来的每一个字都打得又湿又冷。羊肠坂逼

我又在寻找什么呢?

沿着黄河向上走,一边走,一边欣赏那有生命、有思想、有灵魂的黄河之水。漪流回澜,总是能让人陷入回忆之中。

在我记忆中,黄河似乎自古以来就是一条苦难的河。灾难总是发生在春夏之交,或者夏秋之间。其时,总会有一群又一群黄泛区的灾民逃上太行山来,拥到村子里挨家挨户乞讨。太行山高,太行自古天下脊,黄河说什么也漫不上去。那些逃上山来的灾民,很少会有人在我们村子里居留不去,大都会在灾后回到黄河边上,再种粟

唯其苦难太多,九十九道弯才弯得那么有力度,那么有刚性,那么有韧性。像一张又一张弓,发出一支又一支岁月无法阻挡的响箭,风雨无法销蚀的飞

浩浩汤汤的大河,在带走泥沙的同时,是不是也带走了苦难,带走了软弱,带走了屈辱和卑怯?

又过去了数十个冬夏春秋,而今,黄河顺流而下,原来清流婉转的地方水更清了,原来浊流横涌的地方水也清了。一个又一个水上公园,柳如绿绦,荷如锦

到了这个时候,我才理解了黄河。

天下黄河九十九道弯,弯弯曲曲,寻寻觅觅,原来黄河在寻找自己的锦绣前程厖

(选自韩小蕙编《2021中国散文年选》,有删改)

1.下列文中加点字的读音完全正确的一项是( )| A. |

| B.笨 |

| C.亵 |

| D.粟 |

| A.小时候,母亲让我听黄河,父亲指给我看黄河,像祖辈一样,把黄河根植于儿女心中,这为后文我寻找黄河、体验黄河做了铺垫。 |

| B.藿谷洞的人们用剪纸、泥塑、民歌等艺术形式来表现他们心中的黄河,寄寓祥和之意,反映出他们对当时苦难生活的不满。 |

| C.作者由羊肠坂古道走近黄河畔,也走“进”黄河史。历史上黄河的泛滥带来灾难,但黄河儿女以巨大的刚性与韧性重建家园。 |

| D.文章引用曹操的诗句渲染悲凉气氛,表现出远行的我急切盼望归家的羁旅怀乡之愁,为文章增加了文化韵味和历史厚度。 |

| E.文章以我对黄河的理解随年龄增长而逐渐加深为线索,在时空的切换中,用充满诗意的语言表达出深厚的情意和深沉的思索。 |

已而,水月相映,黄河又会化成一片和婉的白银色。溶溶月光,似乎柔化了黄河的桀骜不驯。此时此刻的黄河,多了点儿柔媚,多了点儿婉约与温情,多了点儿幽雅与含蓄。

4.文章多次运用对比手法,请列举说明。

5.纵观全文,作者通过记写黄河抒发了哪些情感?

(1)知人者智,

(2)大学之道,在明明德,在亲民,

(3)

(4)风急天高猿啸哀,

(5)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”荀子在《劝学》中也用“

烟火气是家人团坐,灯火可亲;烟火气是国泰民丰,岁月安好;烟火气是温情,是祥和,需要珍惜和守护,也需要奉献和担当。寻常烟火,就是最美的风景。

你对这段话有怎样的思考和感悟?请结合自身体验,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

材料一:

气候变暖可改变植物、传粉者的物候,并破坏物种之间已有的互作关系。随着温度的上升,许多植物的物候期会提前,有些则会延迟;同样,气候变暖也可能导致传粉动物(例如昆虫、候鸟、哺乳类)的出现或迁徙时间提前或者延迟。但传粉动物对气候变暖的响应比植物更加敏感,这可能导致植物和传粉者间物候匹配性发生改变。最近数十年来,气候变暖导致伊比利亚半岛的传粉昆虫物候比其传粉的植物开花物候显著提前,这使得传粉昆虫与其原有授粉对象之间的互作机会显著降低。

传粉者与植物间的物候不匹配,使花资源供应短缺,可获得的有效花粉资源减少,导致传粉者种群数量下降;相应地,植物因缺乏合适的传粉者而导致传粉失败,其通过有性繁殖产生的个体的数目会急剧减少,并可能最终导致植物群落衰退。

(取材于肖宜安等《全球气候变暖影响植物——传粉者网络的研究进展》)

材料二:

将全球温升稳定在一个给定的水平意味着全球“净”温室气体排放需要大致下降到零,即在进入大气的温室气体排放和吸收的汇之间达到平衡。这一平衡通常被称为中和或净零排放。由于目前人为温室气体排放的绝大部分是CO2,因此在各国提出的中和或净零排放目标中也常用碳代指温室气体。各国提出的与中和相关的目标表述主要包括四种:气候中和、碳中和、净零碳排放和净零排放。

净零排放与气候中和的定义并不完全等同,这是因为气候中和是从对气候系统的影响出发,而净零排放则是从排放角度进行定义,零排放与零影响之间并不等同。首先,温室气体净零排放并不等同于气候净影响为零。虽然温室气体排放是人类活动对气候变化的最大贡献源,但并非唯一来源。其次,气候中和并不必然要求温室气体净零排放。有研究表明,稳定的短寿命温室气体排放并不会导致新的气候影响,因此气候中和只要求短寿命温室气体排放达到稳定而不必要求其达到零排放。

(取材于邓旭等《何谓“碳中和”?》)

材料三:

日前,中国人民银行增加天津、重庆等城市作为新一批数字人民币试点地区。天津市积极采取相关措施,促进数字经济发展,引领消费升级,助力国际消费中心城市建设。

数字人民币是由央行发行的数字形式的法定货币,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与实物人民币等价,具有价值特征和法偿性,由指定机构参与运营并向社会公众提供兑换和流通服务。

数字人民币具有低成本、高效率、安全可靠等特点,是绿色低碳的货币工具和支付工具。而现金管理成本较高,其设计、印制、调运、存取、鉴别、清分、回笼、销毁以及防伪反假等环节耗费了大量人力、物力、财力。业界普遍认为,数字人民币有条件成为绿色金融的重要抓手,在推动绿色低碳生活方面具有一定价值。

(取材于《中国数字人民币的研发进展白皮书》等)

材料四:

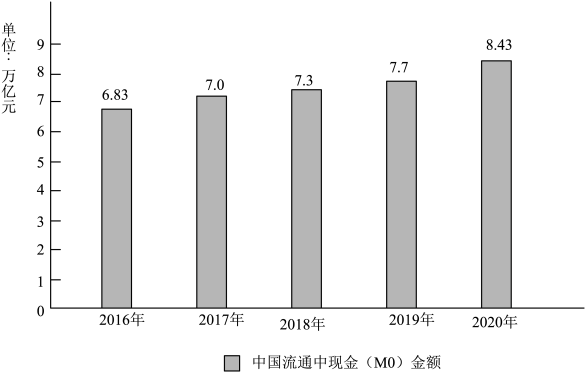

中国人民银行的相关调查显示,近年来,虽然手机支付的交易笔数和金额均高于现金交易的笔数和金额,但是我国对流通中现金的需求量依然巨大。

(取材于《中国数字人民币的研发进展白皮书》)

1.根据材料一、材料二,下列理解正确的一项是( )| A.相比传粉动物,植物对气候变暖的响应更加敏感,它们会提前物候期以适应环境。 |

| B.气候变暖会导致植物和传粉者之间的物候匹配性降低,这可能造成严重的后果。 |

| C.碳中和是在进入大气的温室气体排放和吸收的汇之间达到的平衡,即净零排放。 |

| D.短寿命温室气体排放对气候不会有新的影响,也不会对动植物的物候造成影响。 |

| A.数字人民币是央行发行的法定货币,与现金等价,具有价值特征,可以安全使用。 |

| B.相比现金,数字人民币可降低印制、运输、防伪等管理成本,减轻社会经济负担。 |

| C.数字人民币是绿色金融的重要抓手,在推动绿色低碳生活等方面具有积极作用。 |

| D.随着数字经济发展,手机支付越来越普遍,但中国流通中现金余额仍呈增长趋势。 |

| A.随着气候变暖,全球植物的物候期会提前或延迟,生物多样性将遭受系统性破坏。 |

| B.净零排放目标达成的过程有助于保护环境,且有利于未来社会经济可持续发展。 |

| C.数字人民币将很快取代流通领域的现金而成为便捷高效、安全低碳的支付工具。 |

| D.人民币数字化在减少碳排放、改善动植物间物候、促进种群繁衍方面意义重大。 |

社会是由众多家庭组成的,家庭和谐关乎社会和谐。要在家庭中建立一种和谐的关系,就需要有家庭伦理。中国自古以来就有维护家庭关系的种种伦理规范,它们往往体现在各种“礼”之中。从《礼记》中可以看到各种礼制的记载,如婚丧嫁娶,这些都包含着各种家庭伦理规范,而要使这些规范成为一种社会遵守的伦理,就要使“礼”制度化。

在中国古代,“孝”无疑是家庭伦理中最重要的观念。《孝经》中有孔子的一段话:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”这是说“孝”是“天道”常规,是“地道”通则,是人们遵之而行的规矩。为什么“孝”有这样大的意义?这与中国古代宗法制有关。中国古代社会基本上是宗法性的农耕社会,家庭不仅是生活单位,而且是生产单位。要较好地维护家庭中长幼尊卑的秩序,使家族得以顺利延续,必须有一套维护当时社会稳定的家庭伦理规范。这种伦理规范又必须是一套自天子至庶人都遵守的伦理规范,这样社会才得以稳定。

“孝”成为一种家庭伦理规范,并进而成为社会的伦理制度,必有其哲理上的根据。《郭店楚简·成之闻之》中说:“天登大常,以理人伦,制为君臣之义,作为父子之亲,分为夫妇之辩。”理顺君臣、父子、夫妇的关系是“天道”的要求。君子以“天道”常规处理君臣、父子、夫妇伦理关系,社会才能治理好。所以,“人道”与“天道”是息息相关的。

“孝”作为一种家庭伦理的哲理根据就是孔子的“仁学”。以“亲亲”(爱自己的亲人)为基点,扩大到“仁民”,以及于“爱物”。基于孔子的“仁学”,把“孝”看成是“天之经”“地之义”“人之行”是可以理解的。一方面,它体现了孔子“爱人”(“泛爱众”)的精义;另一方面,在孔子儒家思想中,“孝”在社会生活实践中有一个不断扩大的过程。因此,“孝”不是凝固教条,而是基于“仁学”的“爱”不断释放的过程,只有在家庭实践和社会实践中,以“仁学”为基础的“孝”的意义才能真正显现出来。

社会在发展,现代社会中的家庭伦理会变化。“孝”的内涵也会随之变化。例如“四世同堂”“养儿防老”,就因家庭作为生产单位的逐渐消失而失去意义,又如“二十四孝”中的某些形式已没有必要提倡,但作为“孝”之核心理念的“仁爱”仍有家庭伦理之意义。在家庭不再是生产单位的情况下,保障家庭良好的生活状态,将主要由社会保障体系来承担,但“孝”的“仁爱”精神则不会改变。对长辈的爱敬,对子孙的培育,都是出于人之内在本心的“仁爱”。鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中批评抹掉了“爱”,一味说“恩”的“父为子纲”说,提出:“我现在以为然的,便只是‘爱’。”“孝”之核心理念“仁爱”作为家庭伦理仍具有某种普遍价值的意义。

(摘编自汤一介《“孝”作为家庭伦理的意义》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.中国自古以来注重家庭伦理,把家庭伦理规范置于比社会伦理制度更重要的位置。 |

| B.家庭既是生活单位,又是生产单位,决定了“孝”是中国古代社会特有的家庭伦理。 |

| C.根据儒家思想,“孝”不仅是家庭内的规范,而且在社会中有一个不断扩大的过程。 |

| D.由于家庭结构和家庭伦理的变化,传统“孝”的形式在现代社会无提倡的必要。 |

| A.文章几次引用文献,目的是论证中国古今经典中对“孝”的理解诠释是一致的。 |

| B.文章基于对孔子“仁学”思想的认同与接受,提出了关于“孝”的意义的论断。 |

| C.文章在论证结构上,先引出论题,再提出观点,然后纵向深入,最后补充论述。 |

| D.文章既肯定“孝”的普遍意义,又指出它的内涵变化,显示了作者的思辨态度。 |

| A.中国古代的“礼”,既有伦理性的一面,也有制度性的一面,是二者的结合。 |

| B.儒家从“天道”与“人道”的关系看待“孝”,这体现了哲理与伦理的统一。 |

| C.以“亲亲”作为“孝”的基点,能使得“孝”在历史实践中一直是自觉自愿的。 |

| D.鲁迅从“现在怎样做父亲”的角度批评“父为子纲”说,体现了对旧说的反思。 |

在一代代中国科学家的努力下,“北斗”卫星导航系统、“蛟龙”号载人潜水器、“悟空”号暗物质粒子探测卫星、“鸿雁”全球卫星星座通信系统、“祝融”号火星车等大国重器纷纷涌现,你能说出这些科技成果名称的文化内涵吗?请参考示例任选一个作答。

例:“鲲龙”水陆两栖飞机。鲲是庄子在《逍遥游》中提到的大鱼,化为大鹏;龙是中国古代传说中的神物。二者都能游水飞天,“鲲龙”飞机水陆两栖的特点与之相似。

杜甫之所以能有集大成之成就,是因为他有可以集大成之容量。而其所以能有集大成之容量,最重要的因素,乃在于他生而禀有一种极为难得的健全才性——那就是他的博大、均衡与正常。杜甫是一位感性与理性兼长并美的诗人,他一方面具有极大极强的感性,可以深入到他接触的任何事物,把握住他所欲攫取的事物之精华;另一方面又有着极清明周至的理性,足以脱出于一切事物的蒙蔽与局限,做到博观兼美而无所偏失。

这种优越的禀赋表现于他的诗中,第一点最可注意的成就,便是其汲取之博与途径之正。就诗歌体式风格方面而言,古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得其长,而且不为一体所限,更能融会运用,开创变化,千汇万状而无所不工。我们看他《戏为六绝句》之论诗,以及与当时诸大诗人,如李白、高适、岑参、王维、孟浩然等,酬赠怀念的诗篇中论诗的话,都可看到杜甫采择与欣赏的方面之广;而自其《饮中八仙歌》《曲江三章》《同谷七歌》等作中,则可见到他对各种诗体运用变化之神奇工妙;又如从《自京赴奉先县咏怀五百字》《北征》及“三吏”“三别”等五古之作中,可看到杜甫自汉魏五言古诗变化而出的一种新面貌。就诗歌内容方面而言,杜甫更是无论妍媸巨细,悲欢忧喜,宇宙的一切人物情态,都能随物赋形,淋漓尽致地收罗笔下而无所不包,如写青莲居士之“飘然思不群”,写空谷佳人之“日暮倚修竹”;写丑拙则“袖露两肘”,写工丽则“燕子风斜”;写玉华宫之荒寂,予人以一片沉哀悲响;写洗兵马之欢忭,写出一片欣奋祝愿之情、其涵蕴之博与变化之多,都足以为其禀赋之博大、均衡与正常的证明。

其次值得注意的,则是杜甫严肃中之幽默与担荷中之欣赏,我以为每一位诗人对于其所面临的悲哀与艰苦,都各有其不同的反应态度,如渊明之任化,太白之腾跃,摩诘之禅解,子厚之抑敛。东坡之旷观,六一之遣玩,都各因其才气性情而有所不同,然大别之,不过为对悲苦之消融与逃避。其不然者,则如灵均之怀沙自沉,乃完全为悲苦所击败而毁命丧生,然而杜甫却独能以其健全的才性,表现为面对悲苦的正视与担荷。所以天宝的乱离,在当时诗人中,唯杜甫反映者为独多,这正因杜甫独具一份担荷的力量,所以才能使大时代的血泪,都成为了他天才培育的浇灌,而使其有如此强大的担荷之力量的,则端赖他所有的一份幽默与欣赏的余裕。他一方面有极主观的深入的感情,一方面又有极客观的从容的观赏,如著名的《北征》诗,于饱写沿途之人烟萧瑟、所遇被伤、呻吟流血之余,却忽然笔锋一转,竟而写起青云之高兴,幽事之可悦,山果之红如丹砂,黑如点漆,而于归家后,又复于饥寒凛冽之中,大写其幼女晓妆一片娇痴之态。此外,杜甫虽终生过着艰苦的生活,而其诗体中却往往有“戏为”“戏赠”“戏作”等字样,凡此种种,都说明杜甫才性之健全,所以才能有严肃中之幽默与担荷中之欣赏,相反而相成的两方面的表现。这种复杂的综合,足以为其禀赋之博大、均衡与正常的又一证明。

(摘编自叶嘉莹《论杜甫七律之演进及其承先启后之成就》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是| A.杜甫有一种难得的健全才性,能兼容感性与理性,对事物进行综合全面的把握。 |

| B.从杜甫论诗作品中,可以看出他对古今长短各种诗歌的体式风格都有正面评价。 |

| C.杜甫的诗歌涵括范围非常广泛,善于以变化的笔触,表现社会生活和人情物态。 |

| D.对于天宝年间的乱离,杜甫在诗中既有主观感情的投入,又有客观视角的关照。 |

| A.文章用先总论后分论的结构,论证健全才性是杜甫取得集大成成就的重要因素。 |

| B.文章从体式风格和内容两方面,来论证杜甫诗歌创作的汲取之博与途径之正。 |

| C.文章在论证诗人对待悲苦的态度时,将杜甫和陶渊明、屈原等诗人作了对比。 |

| D.文章论证了杜甫所以对时代苦难有担荷力量,是因为他广泛汲取了前人传统。 |

| A.杜甫之前的诗人,或以感性见长,或以理性见长,至杜甫方能二者兼备。 |

| B.杜甫勇于尝试各种诗体,在七言律诗上谨守传统,在五言古诗上则作出革新。 |

| C.对逃避、被击败与正面担荷这三种回应危机方式,作者在情感态度上一视同仁。 |

| D.杜甫诗歌震撼人心的力量,部分来自严肃与幽默之间、担荷与欣赏之间的平衡。 |