1 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

新兴技术一般具有高度专业化的特点,非专业人士往往难以对技术应用后果作出准确判断。因此,在应用初始阶段容易出现监管真空和法治缺失。如果科技工作者缺乏应有的科技伦理操守,就容易被资本力量、商业行为所裹挟。比如,一些网上商家滥用个人信息数据,进行差异定价的“大数据杀熟”,使市场伦理、商业伦理受到冲击。再如,滥用信息传播中的“算法”推荐,基于用户的行为数据判定其喜好,“投其所好”推送特定种类信息,制造“信息茧房”效应。又如,基于人工智能的“AI换脸”“深度伪造”等技术应用,可能威胁公民人身安全和金融安全。诸如此类的新兴技术滥用,突破了伦理边界、道德底线,甚至游走在违法犯罪的边缘。加强科技伦理治理,需要将价值权衡与伦理考量纳入科技活动全过程,进一步明晰科技创新活动的伦理边界,引导科技工作者增强伦理意识、提升自律能力、坚守道德底线,警惕和防范技术滥用可能引发的伦理风险。

(取材于杨明《守好科技伦理底线》)

材料二:

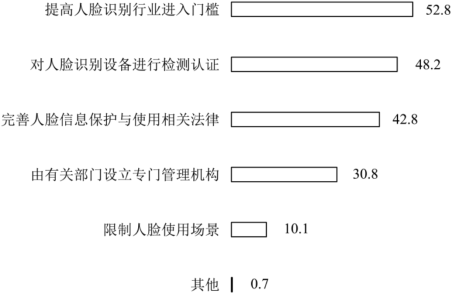

公众对规范智慧城市中人脸识别技术应用的看法(%)

(取材于《智慧城市中的“刷脸”应用:公众的认知与评价》)

材料三:

从本质上来说,人工智能伦理问题虽然是因技术而产生的,但是它却无法仅仅依靠技术来解决,人工智能的技术研发和应用必须受到法律和道德规范的约束。可行的方案是建立人工智能伦理审查委员会以对人工智能伦理相关问题进行全面监管。伦理源于情感,比如孟子所说的“恻隐之心”就是基于情感的伦理意识,“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,虽然有了较多的理性反思,但或多或少地与情感有一定的联系。因此,人工智能的道德学习是一个比较复杂的过程,它更多的是一个情感过程而非技术过程,因而很难程序化,这就使得人类对于人工智能伦理的监管更为困难。人工智能伦理的关键是将人工智能这种技术物提升到人所处的道德地征,从而使人工智能成为受到伦理规范约束的道德能动者。

(取材于李传军《人工智能发展中的伦理问题探究》)

材料四:

人工智能原则也应包含非对抗与非失控的理念。非对抗意味着不应将人工智能视作人类社会的对抗性存在,人工智能已经成为人类社会的构成性要素,我们必须持更为开放的态度去面对人工智能。非失控意味着不应放弃对人工智能的伦理规范,应以智能的方式去规范加速发展的人工智能。如果以上述理念为前提,也就是说,在支持人工智能发展的情况下,科技向善的文化理念在推动全球人工智能健康发展中就变得极为重要。此处的“善”在国家治理层面即指向“善治”,而当人工智能的发展从国家范围扩展到全球范围,“善治”就在构建人类命运共同体的意义上拥有了更贴近现实的内涵。

(取材于《人工智能的伦理挑战与科学应对》)

1.下列关于科技伦理相关问题的理解和分析,正确的一项是( )| A.由于处于科技活动的初始阶段,所以新兴技术研发时可以暂时不考虑科技伦理。 |

| B.对规范人脸识别技术应用看法的调查结果,反映了公众对政府监管、引领的期盼。 |

| C.本质上说,人工智能的道德学习不是技术过程,而是情感过程,所以难以监管。 |

| D.人工智能作为社会的构成性要素,已经推动科技向善落实在国家“善治”上了。 |

| A.材料一从现实生活新兴技术被滥用的现象中,提出了“科技伦理治理”的问题。 |

| B.材料二从完善法律、健全监管渠道等角度来设计调查选项,以征求公众的意见。 |

| C.材料三给出监管人工智能伦理问题的方案,并从伦理起源的角度进行因果论证。 |

| D.材料四立足人工智能原则,指出构建人类命运共同体取决于科技向善理念的普及。 |

| A.当新兴技术产生的伦理问题已被人们认识到的时候,着手解决它就变得十分困难了,所以要尽早加强“科技向善”宣传。 |

| B.完善人脸信息相关法律规定,加强对人脸识别行业的全方位监管,有助于提高公众对智慧城市建设的满意程度。 |

| C.进一步厘清科技创新的伦理边界,引导科技工作者守住伦理底线,人工智能就能成为受伦理约束的道德能动者。 |

| D.始终心系人民福祉,才能有效避免技术滥用可能引发的伦理风险,推动人工智能健康发展,保障科技创新行稳致远。 |

2 . 阅读下面这首诗,按要求作答。

鹤叹

[宋]苏轼

园中有鹤驯可呼,我欲呼之立坐隅。鹤有难色侧睨予,岂欲臆对如鵩乎。

我生如寄良畸孤,三尺长胫阁瘦躯。俯啄少许便有余,何至以身为子娱。

驱之上堂立斯须,投以饼饵视若无。戛然长鸣乃下趋,难进易退我不如。

[注]此诗作于宋哲宗元祐八年(1093),当时苏轼外任定州。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,| A.“我”呼唤园中那只鹤,想让它站在“我”座位旁边,它斜视着“我”,面有为难之色。 |

| B.本诗语言形象生动,富于表现力,如“阁”是“搁置、高架着”的意思,使鹤瘦骨嶙峋的形象跃然纸上。 |

| C.鹤与《登快阁》“此心吾与白鸥盟”中“白鸥”意象的内涵相同,表达了一种不存机心的归隐之志。 |

| D.这首七言古体诗构思巧妙,以呼、对、驱、饲来写作者与鹤之间的交流互动。 |

(3)分析本诗主旨。

3 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一 《周礼》:“门关用符节,货

旌者,旗类,如曰“孑孑干旌,在浚之城”是也。为其有柄可揭,有游可垂,故能

若夫节者,汉之铜虎、竹使符,唐之铜兽、龟、鱼,皆一类而异名也。考其意制,中分一物而两之,授者、受者各执其半以待参验,则符瑞圭璋亦其物也。盖节之为义,信也,著之于事,若曰以此为约也。后世但见《周官》旌之与节同出而联文,遂亦以旌为节,误矣。节若果为旗类,而乃将之

若夫汉世之节,则可仗可执,其制全非符节之

(宋·程大昌《演繁露》,有删节)

材料二 宋舒城李龙眠写《汉苏子卿忠节图》,

(明•杨荣《<题苏武忠节图>跋》)

1.对下列各句中加点词的解释,| A.货 |

| B.故能 |

| C.其制全非符节之 |

| D.有 |

| A. |

| B.而乃将之 |

| C. |

| D.第子卿 |

| A.饶君生长江右文献之邦/出膺方伯之任/于忠义之道/讲之有素/又得此而宝之/诚可谓知所重者矣 |

| B.饶君生长江/右文献之邦/出膺方伯之任于忠义之道/讲之有素/又得此而宝之/诚可谓知所重者矣 |

| C.饶君生长江右文献之邦/出膺方伯之任/于忠义之道/讲之有素/又得此而/宝之诚可谓知所重者矣 |

| D.饶君生长江/右文献之邦出/膺方伯之任于忠义之道/讲之有素/又得此而宝之/诚可谓知所重者矣 |

| A.《周礼》又叫《周官》,这本书是儒家的经典著作之一。 |

| B.“文信公天祥”指文天祥,因其被封为信国公,人称“文信公”。 |

| C.苏武,字子卿,汉武帝时他以中郎将的身份持节出使匈奴。 |

| D.序和跋,均为文体的一种,通常跋在文章或书画之前,序在后。 |

| A.材料一中作者程大昌经过多方考证认为,旌就是旗的观点是滑稽可笑的。 |

| B.程大昌认为苏武牧羊时所仗之“节”不是古制,质疑了苏武持汉节的真实性。 |

| C.材料二中杨荣认为苏武生还,文天祥死义,他们都有“幸”和“不幸”的一面。 |

| D.杨荣看了宋代李龙眠的画作《汉苏子卿忠节图》之后,应饶君的请求,题诗一首。 |

(1)考其意制,中分一物而两之,授者、受者各执其半以待参验,则符瑞圭璋亦其物也。

(2)则夫以旗为节,秦世已然,而汉特因之焉耳。

7.分析苏武仗节之事在这两则材料中的作用。

4 . 阅读下面的文章,完成下面小题。

青田石的生命

陈世旭

秋日午后热辣的阳光将葱郁的封门山照得明暗分明。我们跟随当地的石雕名匠一头钻进深深的“封门青”矿脉石洞,来与石头进行一次灵魂的对视。

“封门青”为青田石上品,其矿脉细,扭盘曲折于坚岩中,量奇少,色高雅,质温润,性中庸,是所有印石中最宜受刀者。其色彩天然,无人工可造,亦无他石能仿。青田石中,“封门青”“灯光冻”“兰花青”与田黄、鸡血石并称为三大佳石。田黄、鸡血石色浓质艳,品相富贵;“封门青”则清新素雅,有隐逸淡泊之风。故人视前者为“物”,后者为“灵”,世称“石中君子”。

不断的水滴,从洞顶悄无声息地滴落。山风不知从何处穿入,埙一般地,如泣如诉。我们似乎穿越时空,留下倏忽的足迹。大自然的千种奇妙平添了几分神秘,石洞应该是有语言的,之所以听不到它的腹语,是因为我们还没有真正相识。

润滑的石头,冰冷但有脉息。无声的生命,浓缩了多少轰鸣与喧嚣,在沉默与孤寂中孕育自我。千万年固守深山的凝聚,是为了更有力地释放。远古的梦幻,染上多姿多彩的纹理,等待着有一天用自己的方式来诠释生命。

走在深深的巷道,仿佛听到了磅礴而柔情的声响。

寻找生命的人群早已出现。他们不问寒暑,不问岁月,忘记山外的纷繁和荣华,用血肉之躯,胼手胝足于峭壁坚崖,用简陋的铁器,将山体挖空,沿着石壁寻找奇迹。然后,从街市的石板路到庙宇宫殿,从石磨石槽到石雕石碑,山石以另一种形态出现。当这些历史遗存今天依然闪烁美丽的时候,我们徜徉其间,所感受的正是他们在石头里绽放的心情。

石从深深的洞中走出,灿烂的阳光下,一条条奇异的花纹,放射着绚丽的光辉,写满了幻想。即便眼睛昏花如雾,这时也会晶莹明亮。青田人带着青田石走出大山,走出中国,于是大山里的神话,传遍世界。青田石是一部巨著,早已成为全人类的宝藏,拥有无数拜读者,各种肤色各种语言的人通过它了解青田,了解中国,了解东方文明,了解炎黄子孙跋涉的路程。拜读它,了解什么是历史的标志;熟识它,感悟什么是真正的永存。滔滔瓯江流经青田,两岸陡坡上,酒吧连成街市,飘散着浓浓的咖啡香气。青田半数以上的儿女,远涉并客居欧美,带去了古老灿烂的中华文明,也带回了流光溢彩的异国情调。

石文化是人类文化的开山之祖。石与人有不解之缘,石的“命”石的“性”与人类的文化共生共存。

石是星球上阅历最深者,无尽时空、世事万象皆如轻烟散尽,唯石汲日月精华,聚山川灵气。天工造物,无声而平实恬淡,凝固而悠远恒久。作为大自然的瑰宝,石经过宇宙震荡的洗礼,成为一种精神象征。女娲炼石补天、盘古骨骼化石造乾坤、精卫衔石填海、夏禹凿石治洪……人们在石头中寄托了情操、个性和理想。一方美石在手,可领略天地之精气、日月之光辉。

地球致密而坚硬的岩石圈,构成了作为陆地的稳定台地。造物以之撰写地球的历史,人类以之撰写自己的历史。石头是大地上丰厚的纸张,一个民族用它表达的内容,比用诗歌、绘画、舞蹈和音乐语言加在一起还要多,还要深刻。历史上没有雕刻的民族一定是浅薄的,而且也一定是瘦弱的。从某种意义上说,一部浩如烟海的人类文明史,也就是一部漫长的由简单到复杂、由低级到高级的石文化史。

“最坚者石,最灵者人;何精诚之所感,忽变化而如神。”白居易的感慨完全适用于青田石雕。

那些巧夺天工的石雕强有力地震撼人的不仅是技巧,而是对呈现石头固有生命的追求。

石雕艺术就是呈现石之生命的艺术。独一无二的石料、巧夺天工的造型和精雕细凿的刀法,使每一块石头各自呈现出生命的形态。艺人们因石生情、因材命题、因色取巧、因形构思,保持原石天然的形状,依势造型,抓住对象的精髓,利用石头本身的纹理、颜色,精巧布局,精心雕刻,其详略、动静的结合达到天衣无缝的地步,逼真而传神,让人不忍触摸。作品把不能观察到的背后也揭示给了人们,让人们看到的不只是外部形式的魅力,更有内在的张力。那样的生气勃发、气韵自足,静穆、坚实,充满芬芳的生机。生命独立于它所表现的物象,艺术符号的诞生自然天成。

生命的美在瞬间闪现,却经过了无数时间的磨炼。一石一世界,需要独具慧眼。用刀锋剔去层层石璞,其实是艺术家对世界的一个意味深长的叩问。

每一块石头都有自己的生命密码。用心与石对话,就能渐渐地听懂石的语言,就能透过繁复的色泽和纹理,发现每一块石头中蕴含的独特生命景象,就能充分利用石形、石色、石理,捕捉住细微的情感和多姿的情态,于一动一静中咀嚼人生的况味。因了独特的观察、独特的发现、独特的想象和独特的技艺,石的生命之花由之绽放,石便有了永远站立的生命意义。石头以灿烂的生命装饰了世界,在永恒的时间里,牵挂起一片风景。

面对青田石雕,就是面对漫长的历史,面对无数人用心血和生命、用天才的构想和创作完成的天人合一的境界。

艺术创造本身就是一种愉悦,是对生命品尝的快感。

雕凿石头,其实也在雕凿自我。

超拔的艺术之手,领受石的恩赐,报之以心血与智慧。对石头的情有独钟和自觉感知,使他们无视时间的更替和季节的变化,在先祖认定的这块群峰连绵、碧水苍苍、温润如玉的地方,任蛛网般的额纹和霜雪般的鬓发在时光里枯竭,安详沉着的同时将自己的灵魂铸入石头的生命中。

他们的生命也便永久活在这有血有肉的石头里了。

1.下列对文章的理解和推断,| A.文章中提到“封门青”为青田石上品,是所有印石中最宜受刀者。其色彩天然,无人工可造,亦无他石能仿。 |

| B.作者认为石是星球上阅历最深者,无尽时空、世事万象皆如轻烟散尽,唯石汲日月精华,聚山川灵气。 |

| C.作者认为那些巧夺天工的石雕震撼人的只是技巧。 |

| D.这篇叙事性散文完整描写了雕琢青田石全过程,深刻探索了人与自然的关系。 |

| E.文章中三个短语“多姿多彩的纹理”“一条条奇异的花纹”和“繁复的色泽和纹理”,都体现了青田石中蕴藏的生命景象。 |

| 人物 | 贡献 |

| 挖掘山体,找寻生命的奇迹 | |

| 运石人 | |

4.分析文章中青田石的生命有哪些意蕴。

5.文中提到的女娲、盘古、精卫、大禹等传说人物都体现了中华民族的精神,请揭示这些精神。任选一种,谈谈其现实意义。

徜徉于中华大地,你自然会联想到许多美妙诗文。东至齐鲁,你再次诵习孔子的教诲:“君子喻于义,

6 . 阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

初,孝文时,吴太子入见,得侍皇太子饮、博。吴太子博,争道,不恭,皇太子引博局提吴太子杀之,遣其丧归葬。至吴,吴王愠曰:“天下同宗,死长安即葬长安,何必来葬为!”复遣丧之长安葬。吴王由此稍失藩臣之礼,称疾不朝。京师知其以子故,

晁错数上书言吴过,可削。文帝宽,不忍罚,以此吴日益横。及景帝即位,错说上曰:“昔高帝初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓,齐七十余城,楚四十余城,吴五十余城。封三庶孽,分天下半。今吴王前有太子之隙,诈称病不朝,于古法当诛。文帝弗忍,因赐几杖。德至厚,当改过自新,反益骄溢,即山铸钱,煮海水为盐,诱天下亡人谋作乱。今削之亦反,不削亦反。削之其反亟,祸小;不削反迟,祸大。”上令公卿、列侯、宗室杂议,莫敢难,独窦婴争之,由此与错有隙。

(节选自《通鉴纪事本末·七国之叛》)

【注】①秋请:古代诸侯王于秋季朝见天子。②践更:受钱代人服役。

材料二:

汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇。困平城,病流矢,

(节选自柳宗元《封建论》)

1.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔勾选相应位置。秦A制之得B亦以C明矣D继汉E而帝者F虽百代G可H知也

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.系治,囚禁审其罪,“系”与成语“系颈牵羊”中的“系”字意思不同。 |

| B.几杖,指坐几和手杖,皆为老者所用,故常用作敬老之物,也可以借指老人。 |

| C.存问,问候的意思,“存”与《短歌行》“枉用相存”中的“存”字意思不同。 |

| D.陵迟,也作“凌迟”,既是一种残酷刑罚,也指渐趋衰败。文中指后者。 |

| A.吴国太子侍奉皇太子饮酒、博戏,博戏时与之发生了争执,态度不恭敬,被皇太子用棋盘砸死了,这成为吴王意图谋反的诱因。 |

| B.使者被拘留后,吴王称病不再朝见文帝,此举不合礼节,但文帝听了使者解释后未追究吴王的过错,且特许吴王不用来朝见。 |

| C.晁错多次上奏文帝,陈述吴王过失,建议削减他的封地,文帝于心不忍;景帝即位后,晁错仍力主削藩,他认为吴王最终会反叛。 |

| D.面对吴国的威胁,削藩已成朝臣共识;柳宗元也认为,西汉时由于谋臣献策,才分散削弱了诸侯王的势力使他们安分自守。 |

(1)吴得释其罪,谋亦益解。

(2)矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

5.唐朝中后期藩镇割据严重,请结合材料二,分析柳宗元《封建论》的创作目的。

7 . 阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

次韵和甫咏雪①

王安石

奔走风云四面来,坐看山垫玉崔嵬。

平治险秽非无德,润泽焦枯是有才。

势合便疑包地尽,功成终欲放春回。

寒乡不念丰年瑞,只忆青天万里开。

【注】①和甫:王安石弟弟王安礼,字和甫。本诗作于王安石主持变法期间。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.首联上句描写寒风呼冽、阴云密布的景象,下句紧接着写山上开始飘落点点雪花。 |

| B.颈联描写大地虽然白茫一片,但诗人相信冰雪消融后,人们终究会等到春天的回归。 |

| C.尾联借寒乡之人不感念瑞雪带来丰年,只希望天气晴朗,喻指阻挠变法的保守派目光短浅。 |

| D.本诗托物言志,诗人借咏雪表达出锐意改革的雄心壮志及对变法成功的乐观与自信。 |

8 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

太史公曰:虞、夏以来,人耳目欲极声色之好,口欲

农工商虞,此四者,民所衣食之原也,上则富国,下则富家。“

(节选自司马迁《史记·货殖列传》)

材料二:

及周室衰,礼法堕,其流至乎士庶人,莫不离制而弃本,稼穑之民少,商旅之民多,谷不足而货有余。至桓文后,礼义大坏,上下相冒,嗜欲不制,借差亡极④。于是商通难得之货,工作亡⑤用之器,士设反道之行,以追时好而取世资,上争王者之利,下佃齐民之业,伤化败俗,大乱之道也。

(节选自班固《汉书·货殖传》)

【注】①指牛羊猪狗等牲畜。②风俗习惯。③古代掌管山泽鸟兽的官吏。④破坏等级秩序的行为没有止境。⑤通“无”,没有。

1.材料二中画波浪线的部分有三处须断句,请将对应的字母填在答题卡相应位置。昔先王【A】之制【B】自天子【C】至于皂隶【D】各有【E】差品【F】故上【G】下序而【H】民志定

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.穷,意为穷尽、尽享,与《屈原列传》中“人穷则反本”中的“穷”意思不同。 |

| B.仓廪,指贮藏米谷的仓库。其中仓指贮存谷的粮仓,廪指贮存米的粮仓。 |

| C.四民,是古代中国政府对平民职业的基本分工,指士、农、工、商。 |

| D.甘,是“认为……甜美”的意思,其用法与《过秦论》“天下云集响应”中“云”用法相同。 |

| A.司马迁认为,物质享受与财富追求是人的本性,因而统治者治理百姓最好的办法是教诲整顿他们。 |

| B.班固认为天下百姓各安其所,乐于从事自身的行业,国家才能发展。 |

| C.在司马迁看来,各行各业之人凭本事努力工作以满足欲望,这就如同水往低处流一样合乎规律。 |

| D.在班固看来,士农工商追求世俗所好而获取社会财富,对上是同王者争利,对下是独占平民产业。 |

(1)人各任其能,竭其力,以得所欲。

(2)此三代之所以直道而行,不严而治之大略也。

5.统治者如何治理百姓,司马迁和班固的看法不同。请根据材料简要概括。

9 . 阅读下面的文字,完成小题。

有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;睛暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。况且因为颜色的不同,那山的高低也更显然了。高的更高了些,低的更低了些,山的棱角曲线在晴空中更真了,更分明了,更瘦硬了。看山顶上那个塔!

再看水。看水,是要看秋水的。济南有秋山,又有秋水,这个秋才算个秋,因为秋神是在济南住家的。先不用说别的,只说水中的绿藻吧。那份儿绿色,除了上帝心中的绿色,恐怕没有别的东西能比拟的。这种鲜绿色借着水的清澄显露出来,好像美人借着镜子鉴赏自己的美。是的,这些绿藻是自己享受那水的甜美呢,不是为谁看的。它们知道它们那点绿的心事,它们终年在那儿吻着水波,做着绿色的香梦。淘气的鸭子,用黄金的脚掌碰它们一两下。浣女的影儿,吻它们的绿叶一两下。只有这个,是它们的香甜的烦恼。羡慕死诗人呀!

在秋天,水和蓝天一样的清凉。天上微微有些白云,水上

2.文中画横线的句子如改成:“遥望山顶上的那座塔……”,语义基本相同,但原句表达效果更好,为什么?请简要分析。

3.文中加点处有两个“微微”,一个“微”,请结合文本分析其表达效果。

10 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

凡与敌战,须要选拣勇将锐卒,使为先锋,一则壮我志,一则挫敌威。法曰:“兵无选锋曰北。”

建安十二年,袁尚、熙奔上谷郡,引乌桓数入塞为害。曹操征之。夏五月,至无终,秋七月,大水,傍海道路不通。田畴请为乡导,操从之,率兵出卢龙塞,水潦,塞外道绝不通。乃堑山堙谷五百余里,经白檀,历平冈,涉鲜卑庭,东指柳城。未至二百里,虏方知之。尚、熙与蹋顿、辽西

(节选自《百战奇略》)

材料二:

善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下。故兵不慢而利可全,此谋攻之法也。

故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。故小敌之坚,大敌之擒也。

夫将者,国之辅也。辅周则国必强,辅隙则国必弱。

故君之所以患于军者三:不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓縻军;不知

故知胜有五:知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。此五者,知胜之道也。

故曰:知彼知己者,百战不

(节选自《孙子兵法·谋攻篇》)

1.文中画波浪线部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。操登高A而望B见C虏阵D不整E乃纵兵F击之G使张辽为先锋。

2.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.单于,汉朝时期匈奴称其君长为单于,总揽军政及对外一切大权。后泛称北方外族首领。 |

| B.卒,指突然,与《赤壁赋》中“盈虚者如彼,而卒莫消长也”的“卒”意思相同。 |

| C.三军,春秋时诸侯大国多设有上中下三军,约有战车千乘,士兵三万人。后泛指军队。 |

| D.殆,指危险,与《项脊轩志》中“轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者”的“殆”意思不同。 |

| A.曹操出征既要追击袁尚、袁熙,又要讨伐屡次在边塞作乱的乌桓军队。七月洪水泛滥,无路可走,他率军开凿山峰,填平深谷。 |

| B.曹操做到了“无故临之而不惊”,面对强敌,他仔细观察,派遣能征善战的张辽作为先锋,大败敌军,并斩杀敌军首领。 |

| C.能征善战者并非一味以杀敌取胜,而是不靠交战、强攻就可以降服敌军、攻占城池,由此可以看出作战谋略的重要性。 |

| D.拥有的兵力比敌人多十倍就应当猛烈进攻敌人,拥有的兵力比敌人多一倍就应当集中抗击敌人,比敌人兵力少时就撤退。 |

(1)袁尚、熙奔上谷郡,引乌桓数入塞为害。

(2)夫将者,国之辅也。辅周则国必强,辅隙则国必弱。

5.两者材料都讲述了作战的方法,请简要概括其相同之处。